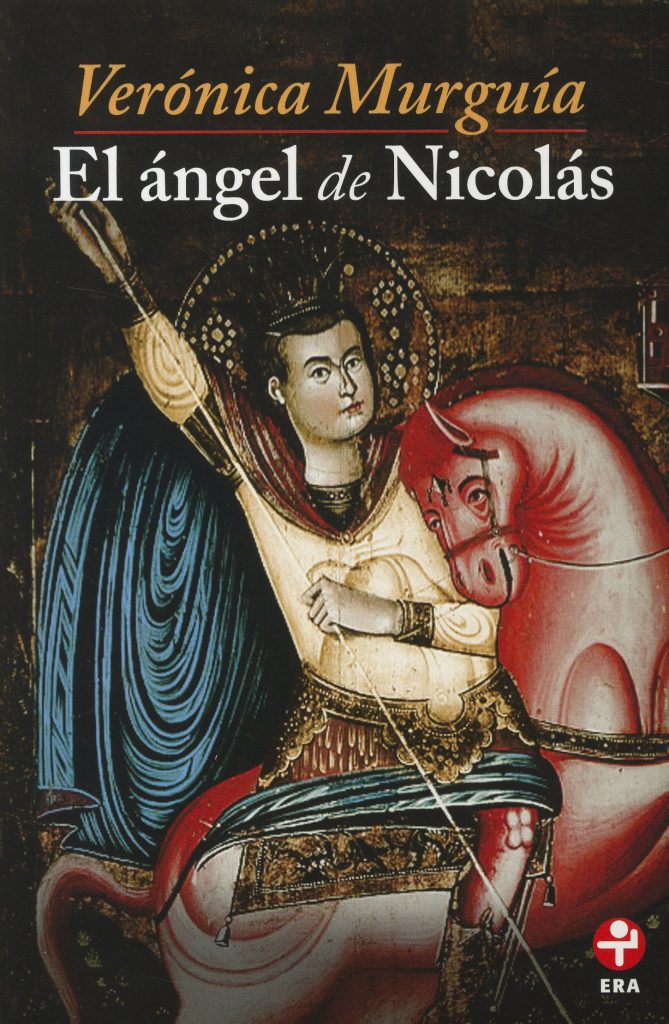

El ángel de Verónica Murguía

/

A contracorriente de la actual ficción hispanoamericana, por su apropiación crítica de los discursos del mito y la Historia desde las pautas de la sensibilidad, Verónica Murguía es, junto con Sada, Toscana, Bellatin y Rivera Garza, una voz sobresaliente

/

POR GENEY BELTRÁN FÉLIX

/

Salimbene de Adam, fraile franciscano nacido en Parma en el siglo xiii, dejó escrito en su Crónica un suceso espeluznante ocurrido en la corte del emperador Federico II. Por la ambición de descubrir el idioma que hablaron Adán y Eva, el monarca dio la orden de mantener aislados a un grupo de niños recién nacidos para que no tuvieran ningún contacto con el lenguaje humano. Las nodrizas a su cargo tenían prohibido decirles la menor palabra, ya no digamos cantarles o acariciarlos. Luego de un tiempo, todos los bebés murieron sin haber revelado el habla de los orígenes de la humanidad.

/

En 2003, Verónica Murguía publicó su, hasta ahora, único libro de cuentos: El ángel de Nicolás. El primer texto se titula “El idioma del Paraíso” y desciende de la relación transmitida por Fray Salimbene. La narradora es una de las nodrizas llevadas a la fuerza para participar en el atroz experimento. Ya aquí, en el hecho de asignar la voz a un personaje anónimo y sin poder, hay en la autora algo más que sólo una decisión de técnica narrativa. La nodriza cuenta: “Era muy difícil no hablar ni cantar, porque cuando se le da el pecho a un crío es natural que el corazón conmovido por la ternura dicte palabras amorosas a la boca… Y al palpar esa piel suavísima, al aspirar su olor, que es dulce como el pan, se les ama”. La Historia no es algo que se encuentra ya fijado en definitiva, ya fríamente resumido en renglones que sólo atañen a un pasado que no habrá de volver. Gracias a la ficción, la Historia se vuelve actual. Descubre emociones. Cobra carne en una representación que va más allá del cometido de educar a un lector escapista sobre los pormenores de un curioso hecho del medioevo. Escrita desde siempre por varones que sólo desmenuzan las gestas y atrocidades de otros varones, la Historia tiene otro rostro en “El idioma del Paraíso”. Deja los salones palaciegos y los campos de batalla. A cambio, llega a la intimidad de una mujer que amamanta a un bebé dominado por el llanto y la tristeza. Es decir, se vuelve una experiencia. Y, en este caso, una experiencia de la compasión.

/

Difícil no emocionarse por la proeza imaginativa de Verónica Murguía en El ángel de Nicolás. Autora de una obra sobria y espaciada a lo largo de poco más de dos décadas —también ha publicado las novelas Auliya (1997), El fuego verde (1999) y Loba (2013), además de varios libros para niños—, Verónica Murguía nació en la Ciudad de México en 1960 y forma parte de un abanico muy amplio de escritores que llegaron a la juventud durante los prolongados estertores del régimen de partido hegemónico, en el México posterior a la masacre de estudiantes en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, y que se dieron a conocer a finales del siglo, durante un momento de crisis financiera en la industria editorial, en un entorno social de lectores indiferentes, escasas librerías y graves deficiencias en la circulación de los libros, pero bajo un naciente esquema de mecenazgo estatal de la creación artística. No está de más añadir que esta constelación de autores surge a la escena literaria en una época posterior al auge internacional de los novelistas del Boom y previo a la irrupción mediática de Roberto Bolaño, cuando el interés global por las letras latinoamericanas es ínfimo. El cuadro anterior, que podría ser visto como desfavorable para el desarrollo de una carrera profesional, por colocar al escritor de espaldas al mercado y los glamorosos reflectores de París, Barcelona o Nueva York, se traduce en una desafiante libertad temática y técnica. No es raro así que en esta generación sin nombre, cuyos autores nacieron en las décadas de 1950 y 1960, haya propuestas arriesgadas, difíciles, incómodas, como lo mostraría la sola mención de Daniel Sada, David Toscana, Mario Bellatin o Cristina Rivera Garza.

/

Dentro de una promoción literaria, pues, de posibilidades tan distintivas, Verónica Murguía es una isla. Tan extraña cuanto inexplorada. Por un lado, es la suya una obra que ha recibido una atención crítica aún, injustamente, menor. Por otro, sus libros se distinguen por el tenor decantado y preciso de la prosa, un estilo dedicado a dotar a los hechos, sin estridencias ni coloraturas regionales, de un nítido relieve sensorial, a ratos poético. Es ésta, así, una propuesta clásica en el dominio del castellano. Y yendo más lejos: Verónica Murguía es una voz a contracorriente en la actual ficción hispanoamericana, por su apropiación crítica de los discursos del mito y la Historia desde las pautas de la sensibilidad. Es cierto: varios de los grandes narradores hispanoamericanos del siglo xx —Roa Bastos, Vargas Llosa, García Márquez— cavaron en las vetas del pasado comunitario o nacional con un enfoque de crítica social y política. Murguía, más cercana al temple de Jorge Luis Borges, no se dirige a las desgracias sempiternas de la región, pues aprecia el conocimiento de la Historia universal como herencia propia de cualquier latinoamericano.

/

Lectora voraz y disciplinada de libros históricos, Murguía dota a sus textos de una precisión fáctica que, con liviandad, otorga a sus escenarios y personajes un aire de confianza e inmediatez. Esa impresión tan vívida se hace manifiesta cuando, por citar un ejemplo entre tantos posibles, en algún punto del cuento “La piedra” se nos narra cómo Herodías, antes de irse a la cama por primera vez con el tetrarca Herodes Antipas, en la nuca “se había frotado hasta disolverlo un grumo de pasta de sándalo”. El pormenor exacto apuntala la premisa de conceder al hecho antiguo el cariz propio de una vivencia aprehensible por los sentidos.

/

La minuciosidad del dato erudito, sin embargo, no sería razón suficiente para ver la escritura de Murguía como un ejercicio de recreación histórica. El fenómeno es más complejo. En primer término, lo fantástico —y aun lo mítico— tienen lugar en sus historias. Basta mencionar “La mujer de Lot” y “Marsias”, que vuelven a contar, ahora como si fuese la primera vez, los mitos del viejo caudal hebreo y griego. Por otro lado, los cuentos de Murguía hacen referencia, a través de los epígrafes, a las fuentes historiográficas de que procede el estímulo creador. Pero esa deuda se resuelve en una rivalidad. Los cuentos parecen sostenerse en una certeza: la escritura de la Historia es inhábil para hacer justicia a la densidad de la experiencia; requiere de la imaginación para hacer ver los filones más sensibles de la condición humana.

/

Si se hace una recapitulación de los episodios representados en El ángel de Nicolás, no habría manera de negar que el mito y la Historia son un archivo de crueldad, violencia, injusticia y desesperanza. Los personajes de El ángel de Nicolás pertenecen al gremio de los derrotados; son los alejados del poder, los sometidos a circunstancias ante las que se hallan sin posibilidad de resistencia, aunque esto no signifique verse despojados de dignidad. Lo revela así el excelso poeta de lengua árabe que, ya en su vejez, padece las miserias y traiciones del destierro; con todo, ante el numeroso enemigo que sin duda lo asesinará, él se lanza gozoso al combate (“Mutanabbi”). No es que carezcan, estos personajes, de fallas y fisuras. En la galería lo mismo está una mujer que aceptó entregarse al asesino de su esposo (“La piedra”) o un mercenario de larga trayectoria en el crimen (“El ángel de Nicolás”). En cualquier caso, aunque sean usualmente víctimas de un poder inhumano o de un destino que les pretende arrebatar el arte de la sublevación, sí cuentan con la solidaridad de la escritura. Algunos de los protagonistas son los voceros de su devenir. En otros ejemplos, la voz omnisciente sigue desde adentro, con penetrante sabiduría, las evoluciones de su temperamento y sus deseos.

/

El rey frisón de “El converso” sopesa los motivos para cambiar la fe idólatra de sus mayores por el bautizo cristiano: “la muerte de sus padres lo había hundido en la impotencia y los ritos para apaciguar a sus espectros lo irritaron en lugar de darle consuelo”. Con delicadeza, la voz narrativa deshilvana los movimientos de la conciencia del protagonista, hasta que una revelación lo lleva a rechazar las promesas de salvación de Jesús. Sus padres —se le informa— “no fueron bautizados y la gracia de Dios no los alcanzó, están ahora en el infierno”. Ante esto, que significa renunciar para siempre al reencuentro con sus padres luego de su muerte, Radbod decide persistir en los viejos ritos: “Se dio cuenta de que el infierno, esa suerte de eterna pira funeraria, no le inspiraba más miedo que la deslealtad”.

/

Otro ejemplo de impresionante eficacia dramática. Desolada por el abandono en que la tiene Herodes Antipas a raíz de la aparición de Juan Bautista, Herodías en “La piedra” ve declinar el encanto de su antes juvenil y arrobadora belleza. Busca consuelo y sólo hay una persona en quien puede confiar.

/

“Herodías se recostó al lado de Salomé y puso la cabeza sobre el regazo de su hija. Salomé la miró con ternura. […]

/

“—Antes me amaba tanto que fue capaz de matar a su hermano por mí. Ahora, ni siquiera me manda llamar cuando viene el cónsul de Roma. ¿Qué le he hecho yo? —se preguntaba.

/

“Derramó una lágrima que mojó el regazo tibio de Salomé. Herodías había nacido hermosa. Todo su ser descansaba sobre el hecho de su belleza. Nunca creyó que se acabara”.

/

Las dos instancias anteriores ratifican la inquietud de la prosa de Murguía por llevar los atributos de la imaginación al campo no únicamente de la fidedigna reconstrucción histórica sino también al del espesor emocional que hay en el vivir concreto. Sus cuentos no son escolios puestos al margen del discurso histórico. Quizá convendría por eso regresar unas líneas y matizar su parentesco con Jorge Luis Borges. La autora mexicana se permite un fraseo y una adjetivación (“el placer bermejo de la caza”, “una nube de polvo coronó la cresta rubia de una duna”) que sin duda agradecen la deriva de limpidez que entregó a la lengua el autor argentino. Pero en el terreno de la fabulación, Murguía despliega una simpatía por la expresión de la afectividad que tal vez habría de verse en mejor sociedad si traemos los nombres de Gustave Flaubert y Antón Chéjov.

/

Por eso, aunque Murguía no aborda asuntos de los ayeres mexicanos o latinoamericanos, su prosa no se rehúsa a un talante político. Si el pasado no está muerto y puede ser evocado como una vivencia actual, esto significa que, con otros nombres y bajo otras circunstancias, las iniquidades de Federico II o de recios dioses vengativos también se hallan vivas en el ahora mexicano desde el que escribe Murguía. El último tercio del siglo xx, cuando Murguía se formó y se dio a conocer, vio en México procesos de violencia política, desmedida corrupción, expolio e injusticia. También, se erigieron momentos de lucha libertaria y una cultura crítica que no se ha detenido en sus juicios de la impunidad. Sospecho que ambas realidades convergen en El ángel de Nicolás. Explico ahora por qué.

/

Desde el recuerdo de un soldado mercenario, el cuento que da título al libro narra la campaña de Nicéforo I, emperador de Bizancio, contra el kan Krum, jerarca de Bulgaria, en 809 d. C. Cuando Nicéforo ha caído en una trampa y las huestes búlgaras están por exterminar su ejército, el narrador tiene un encuentro inesperado con un ser sobrenatural. Hasta ese día, él ha vivido bajo la consigna de que en la existencia sólo se puede escoger entre matar y morir, y que Dios no ve ni escucha a sus creaturas. El ángel que se le aparece lo salva de la masacre pero, más importante aún, lo obliga a ver su vida de asesino con los ojos de la dualidad. Nicolás aprende a verse como otro. La lección señala que no sólo se mata o se muere, sino que también se sufre por la violencia. “Ante mí estaba la muchacha búlgara aquella, que me sonreía con las manos atadas y me imploraba que no la matase en un idioma que yo ignoro, pero que comprendí. De su garganta brotó la sangre que derramé. Grité y vi llorar a su padre, como lloré yo cuando era niño y mataron a mi padre en una taberna, por la espalda”. A partir de su regreso a Bizancio, Nicolás no es el mismo. Se eleva a la consciencia de sus hechos y lleva una vida de penitencia y silencio.

/

El ángel que se aparece a Nicolás es una metáfora de la imaginación en sus lides con la Historia. Ante la sordidez y los atropellos que asientan cronistas e historiadores, la imaginación asoma como la instancia revelacional que hace nacer la consciencia del individuo para dotar de sensibilidad la mirada sobre el pasado. La ficción, este ángel de la Historia de apariciones tan discretas cuanto infrecuentes, tendría como propósito uno nada humilde: incidir en la realidad, cambiar el mundo. La palabra vuelta sobre el pasado concede a los personajes un conocimiento de sí que no se sacia con la presunción de la sapiencia sino que busca detener las derivas perpetuas de la aniquilación. No sólo existen la guerra y el quebranto, la ceguera y la crueldad. Pues no todo está perdido mientras se puedan volver a contar las emocionantes historias de la entereza de la mujer de Lot, la inspiración de Marsias, la dignidad de Al-Mutanabbi o la expiación de Nicolás. Los cuentos de Verónica Murguía no sólo son proezas literarias. También son fábulas políticas: hablan de la supervivencia del individuo ante el poder, hablan de sus posibilidades de redención, piedad y rebeldía.

/

/

FOTO: La escritora mexicana, autora de Auliya (1997), El fuego verde (1999) y Loba (2013), en su estudio de la Ciudad de México./Yadín Xolalpa/EL UNIVERSAL

« Aprendiz de limosnero Héctor Aguilar Camín: La reconstrucción de la pérdida »