El elogio de lo innecesario de Yuri Dombrovski

POR MARTA REBÓN

Traductora y crítica literaria

Empecemos con una coincidencia temporal sintomática de los nuevos aires que irrumpieron a lo largo y ancho de Europa en las postrimerías de la década de 1980. El hormigón gris del muro de la Vergüenza, que dividió Berlín durante casi tres décadas, cayó el mismo año en que se publicó en la Unión Soviética, en forma de libro, la obra maestra del moscovita Yuri Dombrovski, La facultad de las cosas innecesarias. Inédita en español y al alcance próximamente de los lectores en la editorial Sexto Piso, esta novela ambiciosa, original, incendiaria, fruto de un trabajo de documentación que requirió la consulta de más de mil 500 títulos es un monumento literario erigido al sufrimiento de toda una generación.

Los cimientos del llamado Muro de Protección Antifascista empezaban ya a resquebrajarse cuando, en la perestroika, durante el tercer deshielo, se pusieron en circulación por todo el territorio soviético libros de compatriotas silenciados y prohibidos a lo largo de años, décadas incluso, y después del entumecimiento y de la parálisis cultural que sobrevino enfermizamente en la era de Brézhnev, formidable puñetazo con mano de hierro para frenar, como un dique, las aguas del deshielo jruschoviano.

Es erróneo pensar que el clima de relativo aperturismo favorecido con el proceso de desestalinización impulsado por Nikita Jruschov suavizó la situación de los escritores que criticaban abierta o veladamente al gobierno, pues se los seguía teniendo por criminales culpables de cometer graves delitos contra el Estado. Si bien dejaron de encerrarlos en cárceles y campos de reclusión, imputándoles a la ligera artículos del código penal soviético, en los años siguientes se optó por internarlos en hospitales psiquiátricos y fueron objeto de linchamiento por parte de los medios de comunicación, obligados a llevar una vida misérrima sin la posibilidad de publicar, sometidos a un férreo control de todos sus movimientos y agredidos en plena calle o en el transporte público.

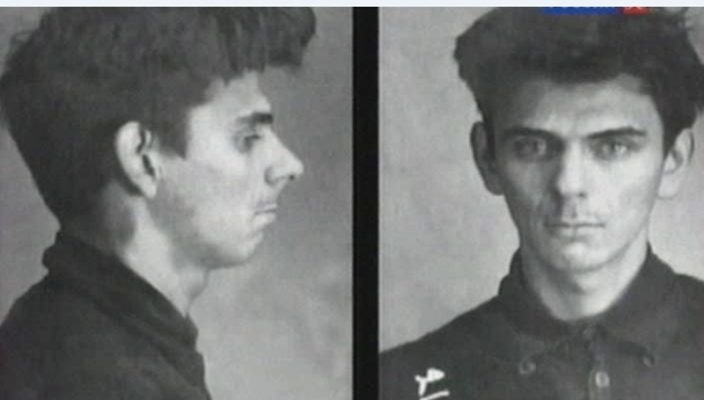

Algunos de ellos conocieron las hieles y los sinsabores de ambos mecanismos represores, pues también habían pasado por la experiencia del Gulag y el destierro. Fue el caso de Yuri Dombrovski (1909-1978), poeta, crítico literario, prosista de enorme coraje e inmensa dignidad, autor de la que es considerada la mayor novela soviética después de El maestro y Margarita de Mijaíl Bulgákov, un lúcido análisis del totalitarismo sobre la base de su experiencia personal, un tercio de cuya vida transcurrió en medio de detenciones, campos siberianos —incluido Kolimá— y confinado en Kazajistán, en esa misma república socialista donde antaño Fiódor Dostoievski tuvo que servir como soldado tras su liberación de la katorga zarista, donde Serguéi Eisenstein rodó Iván el Terrible y donde Aleksandr Solzhenitsyn, tras estar recluso en un campo kazajo para detenidos políticos, estableció la trama de Un día en la vida de Iván Denísovich. “El mundo debe desinfectarse, abrir las ventanas de par en par o moriremos a causa de esta neblina tóxica”, escribió Dombrovski en 1964. Ningún muro, telón de acero o cortina de hierro podía, tarde o temprano, no derrumbarse ante las embestidas de tanto dolor contenido en páginas y páginas de la mejor literatura universal.

El gran público sólo pudo conocer póstumamente a esta figura de las letras de ética inquebrantable. Si hoy sigue impactando el viacrucis que recorrieron algunos escritores durante la época soviética, todavía producen una congoja mayor aquellos que, aun sabiendo que no serían leídos, perseveraron en su empeño de escribir sus obras, empujados por el valor y el imperativo moral. Más de diez años trabajó Bulgákov en El maestro y Margarita, cremación incluida del primer manuscrito por el temor a un arresto. Vasili Grossman escuchó de boca de Mijaíl Súslov, jefe ideológico del Politburó, que su monumental Vida y destino, a la que había consagrado una década de escritura y que acabó confiscada por los órganos de seguridad, no vería la luz en doscientos años. La facultad de las cosas innecesarias también fue redactada a lo largo de once años de dedicación. “De ningún modo podría no haberla escrito. La vida me había otorgado una oportunidad única. Me había convertido en uno de los ahora tristemente escasos testigos de la mayor tragedia de la era cristiana. ¿Cómo habría podido dejar a un lado y esconder lo que había presenciado, lo que sabía y sobre lo que había reflexionado tanto?” A diferencia de Bulgákov y de Grossman, Dombrovski sí que pudo acariciar, aunque por muy breve tiempo, las cubiertas de una edición extranjera de su obra. A principios de 1977, una copia mecanografiada de La facultad… cruzó la frontera y recaló en París, gracias a la intercesión de la ex secretaria de Iliá Ehrenburg, y en abril del año siguiente llegó finalmente a sus manos un ejemplar de su novela. Ese “milagro”, como él mismo lo definió, y su satisfacción de ver publicado su libro en Occidente se vieron teñidos de negros augurios, como la temida expulsión de la Unión de Escritores, los ataques de la prensa e incluso un nuevo arresto, por haberse atrevido a transgredir las fronteras con su literatura. Pero nada de eso ocurrió; él murió al cabo de pocos días. Lo que le causó la muerte fue una brutal paliza, a manos de un grupo de desconocidos, en el vestíbulo del restaurante de la Casa Central de los Literatos. Cuando apenas hacía un mes que había recibido su copia de La facultad…, falleció en el hospital a causa de una fuerte hemorragia interna, el 29 de mayo de 1978. La muerte de este escritor “muy popular en círculos estrechos”, como lo calificó el poeta Borís Slutski, no mereció la atención del periódico oficial de la Unión de Escritores. Se limitaron a cubrir con silencio la noticia.

“He decidido no inventar nada […], describir lo que conozco mejor […], mi propia vida”, repetía Dombrovski. La facultad…, iniciada en 1964 y concluida en 1975, culminación de su carrera literaria, habla del destino de los valores de la civilización cristiano-humanista en un mundo anticristiano y antihumanista, así como de los individuos que se imponen la tarea de custodiar estos valores e ideales, “cosas innecesarias” para el régimen estalinista. Los principales antihéroes de la novela son los funcionarios de los órganos de seguridad, los chequistas, los frenéticos cancerberos de un sistema inhumano. La acción empieza donde se quedó su novela anterior, El conservador de antigüedades, con la que conforma una dilogía, y trascurre en el mismo lugar, Almá-Atá (actualmente Almatý), la ciudad más poblada de Kazajistán. Nos trasladamos a los últimos meses de 1937, año simbólico del terror estalinista, el de las Grandes Purgas. Si en la primera parte el protagonista y alter ego del escritor, el conservador de antigüedades del Museo Central de Kazajistán Gueorgui Zybin (del cual no se nos revelará el nombre hasta la siguiente novela), asiste, sin perder la ironía, al creciente clima de terror y paranoia colectiva drenada desde Moscú, en la segunda —libre de intervenciones editoriales y de la tijera de la censura, al contrario que su predecesora— prosigue con los días previos al arresto de Zybin y los interrogatorios efectuados en el cuartel general del NKVD de la ciudad kazaja. El protagonista, guardia y custodio tanto de los objetos antiguos del museo como de los valores culturales de la civilización humana, conocerá por su compañero de celda cómo funciona la maquinaria del sistema del terror, el lúgubre entramado de los interrogatorios, pero nada ni nadie doblegará sus principios éticos, revelando una fuerza interior que descolocará a sus interrogadores.

Mijaíl Bulgákov hizo célebre la máxima de que los manuscritos no arden gracias a la cualidad ignífuga de las palabras. Ni siquiera desplegando todos sus efectivos —una densa red de arrastre formada por policía política, colaboradores, chivatos e instituciones encargadas de velar por el estricto control de la norma— pudo el sistema soviético erradicar esta y otras obras literarias, hoy imprescindibles para entender el pasado y evitar los mismos errores. Dombrovski lo consiguió en el último suspiro: la perseverancia de su palabra libre fue capaz de penetrar el telón de acero para enmendar la historia escrita por los vencedores. En otros casos, las palabras se cobijaban en la memoria de alguien durante años, se acomodaban a sus circuitos neuronales, eran repetidas en silencio y finalmente se volcaban sobre el papel. Así se salvaron los poemas de Ósip Mandelstam gracias al tesón y fuerza de voluntad de su mujer Nadiezhda, autora de las memorias Contra toda esperanza, o los de Anna Ajmátova con la ayuda de Lidia Chukóvskaia, de quien recientemente se ha publicado por primera vez en español su Sofia Petrovna, testimonio directo de las purgas estalinistas que echa mano de las herramientas de la ficción. Esta breve novela logró burlar al NVKD y sobrevivió al cerco de Leningrado escrita en las páginas de un cuaderno escolar. Otras veces la literatura, en manuscrito o en microfilm, consiguió traspasar los controles en maletas, valijas diplomáticas y compartimentos secretos. En la Guerra Fría un ciclo de poemas o una novela sobre el amor y la revolución como El doctor Zhivago llegó a ostentar la misma categoría de estrictamente confidencial que los documentos sobre secretos militares. “Hoy en día ya no tenemos historias de detectives como esta”, afirma el periodista e historiador Iván Tolstói en La novela blanqueada, ensayo sobre los entresijos de la publicación de la obra de Pasternak en Occidente. “El interés internacional por una novela no lo manifiestan agentes secretos sino literarios”.

En los años previos a la caída del Muro los lectores soviéticos vivieron una anomalía. Obras de distintas épocas aparecían de repente en las estanterías de novedades —algunas en versiones ya no amputadas— como si se trataran de contemporáneas: por primera vez la lírica de Brodsky convivía con Los demonios de Dostoievski, el Réquiem de Ajmátova con los poemas de Yuri Zhivago, la irreverencia absurdista de Daniil Jarms con los relatos sobre el infierno blanco siberiano de Varlam Shalámov. Obras que saltaron el Muro antes del 9 de noviembre de 1989 para su publicación al otro lado de la cortina de hierro, en Occidente, volvieron a casa para ser leídas por el público ruso, que recuperaba así su memoria mutilada. Un fragmento de la novela distópica de Ray Bradbury sirve de epígrafe a La facultad de las cosas innecesarias: “Y cuando nos pregunten lo que hacemos, podemos decir: ‘Estamos recordando’. Ahí es donde venceremos a la larga”. La caída del Muro fue una de esas victorias.

Tánger, noviembre de 2014

* Fotografía: Dombrovski tuvo estancias en cárceles y centros de detención soviéticos / Especial