Manda flores

/

En ocasiones la línea que separa la ficción de eso que llamamos realidad puede ser muy delgada, francamente inexistente o equívoca, como lo plantea el siguiente relato

/

POR JOSÉ QUEZADA

/

Estoy recluido en una gran casa de piedra y madera antigua, sin ventanas, construida hace siglos. Escribo estas notas luego de haber pasado una semana delirando, enterrado por la fiebre. Trabajo, como si hubiera tomado los hábitos, en el testamento de un escritor viajero que contrajo una enfermedad desconocida después de someterse a una operación en la vesícula. Me utilizo a mí mismo para recrear su futura muerte; sin embargo, cuando termino de redactar las cuartillas y quiero que él las lea, descubro que no están donde las había guardado. Quizá alguien las robó debido a un largo párrafo introductorio en el que cuento cómo, en los días previos a su muerte, el testador trabaja en un teatro, interpretándose a sí mismo cuando era niño; mientras que en las noches sale a las calles a prostituirse. Él cree que con esa rutina podrá apropiarse de una vida nueva, y retardar su deceso; simultáneamente, yo ocupo mi tiempo en el ritual de escritura de un cuento, intitulado “Manda flores”, donde el testador suplanta la identidad del personaje del niño, cumpliendo un acto final liberatorio, escondiéndose de sus propios deseos en el instante de su muerte, hablando de sí mismo en tercera persona para relatar un suceso definitivo de su infancia:

/

“Manda flores”

/

Al reclinar la cabeza en el respaldo del asiento, el estado de irrealidad entre la vigilia y el sueño le hizo ver por primera vez lo que creyó que era la entrada de un lugar ajeno a su país.

/

Las ruedas delanteras habían descendido sobre el cemento gris y caliente de una amplia avenida, infinita a su vista. Después de tres o cuatro chillidos, el avión quedó inmóvil tras un espasmo metálico. El niño bajó por la escalerilla, sostenido a cada extremo por las manos de sus padres. El aire caliente, oprimiendo su respiración como un globo que se infla hasta asfixiarlo, fue el primer indicio que tuvo para entender de golpe el paisaje que veía. No había un solo movimiento. La avenida estaba atestada, en un silencio que le rompió los nervios. La gente, inmóvil y con los ojos sostenidos hacia un punto muerto, dentro de sus vehículos —con las manos apretando el volante— o fuera de ellos, de pie y con la puerta abierta, no era muy diferente a los maniquís que había visto cuando lo llevaban de paseo por la plaza o el boulevard. El otro factor que no le permitía percibir en su totalidad la situación era el hueco en el estómago, una sensación que reconoció y que lo persuadía de que años atrás, en una circunstancia distinta, estuvo en ese mismo sitio. El humo, proveniente de los vehículos o de la zona industrial de la ciudadela que bordeaba la capital, era lo único que parecía dispuesto al movimiento. Hasta después de varios minutos, el niño pudo distinguir cientos de hojas y periódicos, esquelas alusivas a muertes, panfletos y publicidad, dispersas entre los carros, flotando inmóviles, a ras del suelo. Los círculos de medio metro de diámetro que sellaban las coladeras, pesados y con gruesos agujeros para respirar, habían sido botados. Toda la escena era el preludio de un suceso terrible y sin víctimas. Ahí, el niño tuvo la certeza de estar atrapado; supo puntualmente que, pasara lo que pasara, no volvería. Sus padres habían viajado desde Sudamérica hasta una provincia en México para conocer la casa donde el escritor Manuel Puig había fallecido; un vejestorio resguardado desde hace décadas por la nana, una anciana que ha cuidado del espacio como un lugar sagrado.

/

Su padre le ayudó a cruzar la reja que resguardaba el jardín detrás de los altos paredones. Con los hombros y la espalda cubiertos por una manta y los brazos cruzados, era incapaz de hilar dos palabras correctamente. Su pelo escurría sudor y, a pesar del buen tiempo, se le habían congelado los nervios; se le hundían los ojos e iba a reventarle el cráneo. No podía recordar el viaje, la llegada al aeropuerto, el arribo a la ciudad, la salida en un autobús carmesí y brillante, recubierto con una capa uniforme de polvo, y el camino, ahora oscuro y ambiguo, hacia la casa de la anciana. El sol crepuscular lo cegó mucho antes de llegar a la puerta. Cerró los ojos, no pudo entender más. Lo subieron a la habitación de su nueva anfitriona. Ahora, el sueño era interrumpido por una conversación entre la nana y los padres sobre el lugar donde el hombre había pasado sus últimos días: un escritor y guionista que también se trasladó de Sudamérica a la provincia para, sin saberlo, hacer un último viaje y morir en compañía de la nana, hablando sin pausas antes de que perdiera pulsaciones y se le inflamara la vesícula —el mismo órgano que empezó a matar al escritor viajero cuyo testamento redacto—, e incluso semanas antes de que un simple dolor se convirtiera en un estado clínico de coma, para despertar y exhalar, balbuceante y estúpido, amarrado a una camilla.

/

El niño entendía, en el sueño intermitente, cuando bajaba la fiebre, que el ruido de fondo contenía frases fingidas o actuadas, no sólo sobre los últimos días del hombre, sino sobre las horas de vuelo y la causa de su enfermedad. La alberca cubierta de hojas secas, el rosal marchito, la espiral ancha y de madera de la escalera interior y las cúpulas de los barrotes de la cama también le resultaron familiares. Salvo sus ventanales tapiados con maderos hinchados y carcomidos, el lugar no era muy diferente de lo que cualquier otra casa antigua podría ser. También se preguntaba por qué la anciana habría bloqueado la entrada al aire, por qué alguien haría de una casa centenaria un espacio irreal, ajeno a la vida y a la vigilia.

/

Después de cuatro días disociado del mundo exterior, sin que la temperatura de su cuerpo bajara, la sensación de que no regresaría a su país se volvió una pulsión obsesiva. Posiblemente se trataba de un síndrome catalizado por el juego de sombras, que le hacían confundir la ausencia de luz con el fuego minúsculo de una vela en el suelo; a causa de las rendijas entre los maderos húmedos y blandos, dispersos en el cuarto, y el filo de las ventanas que filtraban unos pocos rayos de luz natural.

/

Mientras sus padres lo vigilaban y atendían, la nana dudaba entre subir a la recámara para botar las maderas clavadas a los alféizares, y hacer más pasadera la enfermedad, o platicar con él y persuadirlo de dar una vuelta en el jardín conforme las alucinaciones y manchas de sudor sobre las sábanas fueran menguando.

/

Al cumplir una semana en la casa, el niño recuperó la conciencia y decidió bajar aunque la rebaba de la enfermedad aún tenía fuerza para ofuscar, con persistencia, su nuevo estado de vigilia: los músculos tensos, la sombra reminiscente del cuarto, las ausencias instaladas en su memoria y la sensación de que todo podía resquebrajarse al entrar en contacto con la vida nueva a la que despertó por un tiempo breve, puesto que la enfermedad, inconsciente y silenciosa, volvió a refractarse durante el almuerzo. Sentados alrededor de la mesa, sus padres perdieron los rasgos habituales y ahora tenían la piel barnizada, el mentón chupado y las pupilas estáticas: figuras de porcelana y cera, o animales disecados que se comunicaban sin palabras ni gestos. El niño, entonces, se preguntó si acaso todo era una ilusión óptica o un extrañamiento causado por la falta de luz del féretro seccionado que simulaba la arquitectura de cada bóveda de la casa. Tomó el tenedor, un tridente grueso y redondo, de color azul claro, y descubrió que era inservible. No podía ensartar su filo en los alimentos del plato. El tambaleo de la mesa, mientras intentaba concentrar su atención en el acto de comer, le hizo sentir algo plástico y brillante al fijar las manos en el borde de la madera para evitar el movimiento. El niño desistió y se levantó del lugar.

/

Apenas iluminado, el umbral de la escalera parecía el punto de fuga de la casa, y, a un costado, la puerta del sótano era otra ventanita tapiada a la altura del suelo.

/

El chico se tocó la frente y subió cada escalón, sintiendo sobre su palma la forma perdida del barandal, convirtiéndose en un tubo resbaloso, brillante y rojo, completamente hueco. Soñaba o creía que soñaba que había llegado a una casa de juguete. Se detuvo en el borde de la escalera y recorrió con su vista cada una de las habitaciones, con marcos sobrepuestos en las entradas, paredes y maderas embarradas de espuma plastificada, ocre y negra. Tuvo la certeza de que sería inútil intentar volver al cuarto y descansar, puesto que la manija de la puerta era falsa y las mismas puertas eran sólo adornos.

/

Bajó por la escalera y se detuvo frente a la nana, quien, sentada en la sala, tenía los ojos fijos y la respiración pesada:

/

—Tus padres están aquí para recrear la muerte del hombre en la última casa donde vivió.

/

El niño había sido depositado en la habitación otra vez, o quizás también era posible que nunca, desde el primer día, hubiera tenido la oportunidad de abandonar ese estado de irrealidad. El cuarto, en su forma original, con ventanas tapiadas en lugar de puertitas plásticas, estaba cubierto por una penumbra invadida apenas por las intersecciones de la luz filtrada. En sueños, él no entendía quién era el hombre.

/

—Te lo contaré sólo a ti: él se robó a sí mismo unas cuartillas confesionales sobre su doble vida. Aunque nadie nunca las leyó, sé que le causaban mucha culpa porque ahí se relataban ciertos actos de prostitución. Lo único que quería era desaparecer esos papeles. Entonces, como si hubiera tomado los hábitos, decidió construir una casita de muñecas para recluirse. Yo le ayudé. Pasamos meses carteándonos y planeando cómo sería, imaginando su forma antes de que él hiciera su último viaje. Para entrar, atravesábamos un túnel hasta llegar a la cueva donde aún debe estar la casa. Ahí tomábamos té y jugábamos junto a teteritas y una mesa de plástico.

/

En los días previos a su muerte, cuando llegó desde Sudamérica hasta el pueblo, tomó las hojas confesionales y rayó, encima del título, con la letra torpe de un niño, como si la enfermedad lo hubiera rebasado y ya no fuera él quien escribía: “Manda flores”, la historia de la enfermedad que contrajo en la infancia; un malestar que permaneció dormido durante toda su vida y lo desvaneció cuando volvió a encarnar su cuerpo. Ese ritual de escritura fue el último decanto de su mente.

/

Cuando el niño cruzó la puerta del sótano a ras del suelo, y al bajar su escalinata se topó con la boca de un cilindro horizontal y estrecho, en el que sólo podía entrar si se recostaba, empezó el camino. Recorrió, sin pausas, durante un día entero o lo que él creyó que era un día entero, el tramo del interior del túnel. Ella insistió en que no lo acompañaría. Le dijo, contradiciéndose o quizá mintiendo, que sólo una persona podía realizar el trayecto hacia la casa de muñecas.

/

El niño forzó los ojos y apretó el cráneo para que el camino mismo y su sucesión simétrica de focos pegados en el techo y el piso, revelándole un final improbable y borroso, no lo hicieran vomitar o lo condujeran a una ceguera temporal. Tenía sal en los ojos, en las comisuras de los labios y en cada poro. Quería descansar y tomar agua; pensó en la posibilidad de detenerse, hacerse un ovillo y dormir, puesto que ya no tendría sentido volver.

/

Al anochecer, la visión del túnel se repitió, perpetua, bajo una luz negra que no podía penetrar el velo curvado de metal en el que su cuerpo se envolvía, sostenido por la esperanza de llegar y sentarse, partir una galleta y jugar. El recorrido, cada vez más estrecho, iba a asfixiarlo. Su camiseta se plegaba a la espalda y era un paño de sudor.

/

Conforme seguía la marcha, la luz de los focos se desvanecía, y el ambiente se saturaba por el ruido sordo de máquinas eléctricas y voces de hombres discutiendo sobre cómo solucionar un problema, algo que se les había salido de las manos y los inquietaba. Las palabras se convertían en sílabas y seguían sin ningún sentido. No podía pensar. Sólo gateaba mecánica e incesantemente. El niño comprendió que la enfermedad iba a abrasarlo, viéndose a sí mismo en el lecho, delirando, asfixiado entre las ventanas tapiadas, pensando que en poco tiempo todo terminaría, cuando sus manos encontraron la superficie rocosa. Metió la cabeza en el umbral, respiró una atmósfera nueva y húmeda, y sintió cómo ésta recubría sus fosas nasales y se pegaba a sus pulmones. Pensó que allí sería posible descansar y permanecer tranquilo, pero el espacio era aún más estrecho que el del cilindro y para continuar tendría que ir a tientas. Con los primeros pasos sintió que la cueva era una especie de útero o una extremidad suya. El vacío se cerró gradualmente, y con él, su cuerpo debió hacer nuevos esfuerzos para no detenerse. Su última sensación fue la pérdida de peso: la cabeza sostenida en las rodillas, la columna en un arco y los poros exhalando aire caliente. Ya no tenía sed. Creyó ver que las paredes se movían, desplegándose como membranas, pero no había colores, ni luces, ni sombras.

/

Después vino la sensación de solidez. Un rectángulo negro de metal. El niño tocó la pequeña puerta que daba a la casa de muñecas. La abrió, dando paso a la blancura. El punto de no retorno. Un resplandor y una claridad enceguecedora que borraban la noche.

/

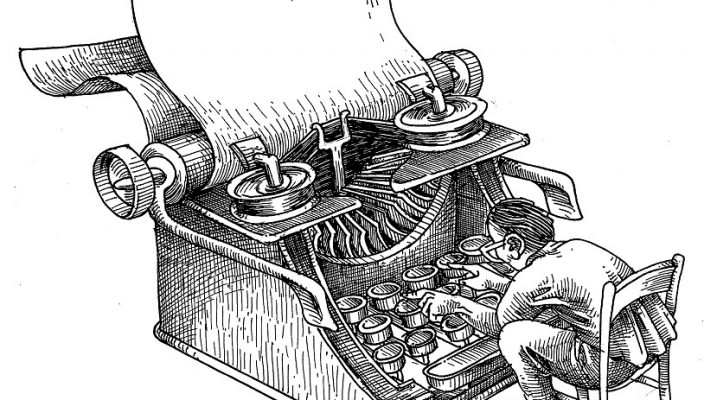

ILUSTRACIÓN: EKO