Método deductivo

/

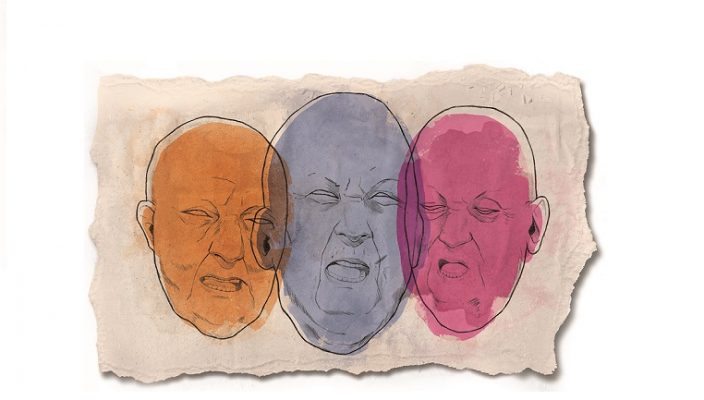

El viaje al olvido es parte de esta historia que nos lleva, a través de una polifonía de recuerdos, hacia la memoria infinita

/

POR MARCELO WIO

Apareció detrás de su recuerdo. ¿O era olvido esa como sombra que lo precedía? Se parecen tanto a veces. Ni los más allegados, cuando aún no se había establecido esa simbiosis, podían distinguirlos a veces. Porque, encima, detrás, como emergiendo perpetuamente de una neblina, una duda o una trinchera vieja.

El rostro parecido al de uno que había vivido entre ellos cuando la iglesia aún tenía campanario. Como el menor de los Hurtado, dijo Claudina. Que era un poco como decir como cualquiera de allí: identidades de sol, tierra y esfuerzo; de las que inventan vejeces prematuras, de las que igualan a la manera de la necesidad y la ceguera. Apenas si es posible trazar una distinción: algún rasgo más terco, protegido de los años. Pero nada tan tajante como una diferenciación.

Caminó el chueco y desparejo camino –ahora reseco y endurecido como el cemento; mas en cuanto llegaran las lluvias, se convertiría en una trampa como de pantano– que divide el caserío en dos partes especulares –sin saberse nunca cuál es el reflejo; es decir, nunca se sabe si se vive en la realidad. Anduvo sin soberbia. Sin apuro. Casi como si estuviese viéndose andar.

Este vuelve, dijo una voz, como si tal cosa fuese posible. ¿Y vuelve a aquí?, añadió otra voz lenta, sin malicia especulativa. Tal vez no vuelve, acotó Resurrecciones, desde detrás de esa mínima reunión. Quizás no es quien creemos, otra voz. Entonces, y no terminó de pronunciarse Claudina, que Avelino concluyó la frase: viene por primera vez. Claudina asintió. Los demás también. Por lo tanto, dijo la primera voz, que era la de Hilario, qué hace aquí. Qué va a hacer, la segunda voz, que era la de Alvarado (aunque a veces se la prestaba al mudo Libertario), ahora sí con esa astuta perversidad sin perjuicio, pero dejando la frase inconclusa, como si quisiera un cómplice o, como suele suceder, porque pocas palabras hacen falta entre quienes tanto se han dicho y mirado.

Pero qué dice, Alvarado, censuró Resurrecciones, no la idea en sí, sino el anacronismo. Si esa ya no está para jugar esas partidas. Ella no, metió Hilario. Y quien así desliza, suele retraer rápido la lengua, porque sabe que hay palabras, o sugerencias, que luego pican. Que las digan otros, y uno asiente. Y Asombros la dijo, o medio la dijo, porque el tono de interrogación no es vinculante: ¿la hija? Hilario respiró profundo y levantó las cejas.

Estáis tontos, otra vez Resurrecciones, que la muchacha no salió a la madre. No sabremos tampoco si al padre, bromeó Alvarado. ¿Por qué no va a prestarle la voz al mudo un rato?, dijo Resurrecciones.

En la mirada, el hombre que iba acercándose, y al que se le iban dibujando rasgos –a la vez que se deshacía la sombra adelantada– toda la tristeza del vino en el que había creído encontrar socorro o valentía, y que a lo sumo lo había inhabilitado para ejercer la voluntad de manera más o menos sensata.

Cuando llegó a la altura del grupo se detuvo y preguntó: ¿La casa de Eduarda? Alvarado le señaló una breve casa de piedra hacia el fondo de la calle, a la derecha. El hombre siguió camino, y cuando estuvo a unos diez metros, Hilario hizo chasquido con la lengua, y cuando el resto lo miró, levantó otra vez las cejas. Usted no dijo nada, lo reprendió Resurrecciones; usted dio a entender, entre uno y otro hay un camino que lo salva la valentía y el decoro –y a veces, la chabacanería–, usted no lo recorrió. No se ponga medallas que son de otra guerra. La explicación más lógica es otra, intervino Alvarado. ¿Cuál es esa?, preguntó Claudina. Que este sea el padre de la muchacha, respondió Alvarado. Después de todo, añadió, nos pareció reconocerlo.

Usted dijo el menor de los Hurtado, dijo Hilario, abandonado el camino de la turbia suspicacia; ¿cómo se llamaba? Livio, dijo Resurrecciones. Eso mismo, certificó Claudina. El muchacho andaba tonto perdido por la Eduarda, recordó Alvarado. Pero ella, ni fu ni fa, aportó Claudina. Se emborrachó una tarde en la taberna y a la mañana siguiente ya no estaba en el pueblo, memoró Hilario. Los Hurtado no mentaron nada, y por eso mismo nadie inquirió nada, dijo Resurrecciones. Como siempre, resumió Hilario. Como siempre, constató Alvarado.

Sí, este es el hijo del Fruncido y la Perfección, decretó Alvarado. Debajo de ese tiempo burdo que se le instaló en la cara, le vi dos o tres familiaridades rotundas, asintió Resurrecciones. Y las fechas cuajan, agregó Claudina. La hija de la Eduarda nació qué, siete u ocho meses después de que se fuera el de los Hurtado, prosiguió. Y que se sepa, no la Eduarda no había llegado a catar hombre desde Livio, aportó Resurrecciones. Yo la tenía bien observada a esa pelandruna, no fuera a acercarse a uno de los míos, explicó.

Entonces, no queda otra, es el padre, concluyó Hilario. Es, refrendó Resurrecciones. Pues vaya regalo para la zagala, dijo con sinceridad Hilario. Pues sí, dijo por decir algo, Claudina.

Y volvía, dijo al rato Hilario.

Y un rato después, Claudina ratificó: Si es que acá, quién va a venir.

Aquí se vuelve. Pero no por nostalgia. Porque no hay otra, sentenció Resurrecciones.

En la casa de la Eduarda encendieron una vela.

Se queda, conjeturó Alvarado.

Y sí, qué otra cosa podía pasar, suspiró Claudina.

Refrescó más de la cuenta. Me voy a la casa, anunció Resurrecciones. Y el grupo se deshizo como ciertas uniones químicas.

La oscuridad deshizo las formas. Aunque paradójicamente, la sombra que había antecedido al hombre aquel perduraba intocada e indiferenciada, levemente recostada sobre una de las paredes externas de la casa de Eduarda. Fiel o acechante –no era fácil afirmarlo.

ILUSTRACIÓN: Iván Vargas

« Teoría King Kong y otros avatares del feminismo Luis Ortega y el angelismo tenebroso »