La ruta que siguen los cadáveres

Jugando a ser cazadores, Rogelio y sus hermanos encontrarán un desagradable secreto oculto entre los árboles que transformará sus destinos

POR SAMUEL SEGURA

Vivíamos a la orilla del canal, ese que muchos años después se transformó en una carretera.

Frente a nuestra casucha, hecha de láminas y tablas, había unas canchas de futbol de concreto; alrededor todo era frondosa vegetación: árboles y pasto en abundancia; aves, serpientes y otros bichos.

Éramos siete hermanos. Yo nací el tercero.

Y el primero, el mayor, Marcial, llevaba tres días desaparecido.

Era albañil, como mi padre, pero a diferencia de mi padre, que se llamaba Isidro, Marcial no era alcohólico. Razón por la que mi padre solía desaparecer durante días para volver de repente, con el rostro inflamado por los golpes que recibía tras caerse o en peleas que nunca supimos dónde se llevaron a cabo ni contra quiénes.

Entonces, como Marcial no bebía, nos preocupamos desde que no volvió a casa la primera noche.

Uno de mis hermanos menores, Rubén, le mentía a la gente. Decía que aunque era horrenda por fuera, nuestra casa era hermosa por dentro. Una mansión.

Algunos le creían porque les ofrecía una descripción detallada de los espacios. Como era un terreno lo suficientemente grande, no era tan imposible creer que detrás de esa fachada herrumbrosa, y hacia abajo, bajando por unas enormes escaleras, estaba la verdadera puerta de nuestro palacio, al que nadie entraba por razones de seguridad.

—Pero si tu papá es un borrachín —le decían—. No tiene trabajo… Y tu mamá… no hace más que tener hijos. Cómo van a tener una casota allí abajo.

No sé cómo Rubén respiraba un par de veces y con toda tranquilidad les decía:

—Mis papás son ricos, heredaron una fortuna de un pariente lejano: don Marco Verazaluce, quien era un hacendado en Guanajuato (nunca habíamos estado en Guanajuato, desde luego; ni siquiera teníamos idea de su ubicación en el mapa de México). Mi mamá era su sobrina consentida y por eso le heredó este terruño. Sólo le pidió un favor: que se casara, formara una familia y que nunca hiciera notar su riqueza; por el contrario, que la disimulara lo más posible. Para que fuera feliz.

Rubén era tan bien articulado que la gente se quedaba boquiabierta por un momento, sin saber qué decir, mirando hacia la entrada de nuestra casa, donde un par de perros en los huesos se guarecían del sol mientras con la cola espantaban a las moscas que se paraban sobre ellos.

—Pero si son ricos —le decían—, ¿por qué Marcial anda en las obras?

—Porque —respondía Rubén con rapidez inaudita— gracias a la riqueza cada uno de nosotros puede hacer lo que quiere, y a Marcial le gusta mucho ser obrero.

Esa mañana salimos “de cacería”. Así le decíamos mis hermanos y yo al hecho de darnos una vuelta por “la jungla”, como le decíamos a su vez al territorio húmedo de pastos altos y árboles frondosos que teníamos frente a nuestra vivienda. Salíamos con palos, resorteras, piedras y lo que encontráramos para cazar serpientes, sapos, tachines e insectos. De repente ratones o pájaros. Alrededor, algunas veces, sobrevolaban halcones, pero nunca habíamos podido cazar uno. El que lo hiciera, decíamos, sería el mejor de los cazadores y tendría el respeto de todos nosotros, que éramos los únicos que rondaban el lugar a esas horas, cuando el sol de la mañana es tibio y acaricia lo que toca.

Íbamos Martín, Eduardo, Silverio, Javier y yo. A Rubén no le gustaba acompañarnos. Marcial ya había desaparecido.

Mi nombre era Rogelio. Ya no lo es.

No teníamos hermanas. La única mujer con la que convivíamos era nuestra madre, de nombre Sagrario. Hace un par de años que murió.

Mi padre, Isidro, aún vive. Maneja un bicitaxi. Ha tratado de dejar de beber. Lo hace por temporadas, pero suele recaer, aunque su resistencia al trago ha disminuido y eso le permite mantenerse en pie cuando avanza por las calles. De su manutención me encargo yo.

A veces nos acompañaba el Roqui, uno de los perros que se acostaba en la entrada de la casa. Ese día lo hizo.

Avanzamos, pues, los cinco por la jungla. Uno de mis hermanos atrapó un ciempiés enorme y lo metió en un frasco. El animal se retorció dentro y su enorme cuerpo logró acoplarse a la forma que lo contenía. A los otros se les escaparon unos tachines que ya reposaban en un par de rocas buscando el tenue rayo de luz para calentar un poco su cuerpo. Su sangre.

—Tas bien pendejo —le dijo Martín a Javier. Uno era mayor que el otro—. Ve, así se hace—. Y disparó su resortera sin acertar al blanco.

—Mira quién es el pendejo —intervino Eduardo, mayor que ellos dos y que yo. Al principio nos quedamos en silencio, luego nos reímos.

Avanzamos hacia la parte donde estaba “el columpio”, el cual consistía en un palo puesto en forma horizontal amarrado con cables de recubrimiento de caucho a los árboles. Marcial y Rubén nos habían ayudado a ponerlo un año antes.

Para subirse al columpio había que desenrollarlo del tronco donde lo amarrábamos. Y lanzarse desde lo alto de una colina que se pronunciaba en aquel espacio de terreno que se hundía como un socavón, como si ese fuera el cráter seco de un volcán verdoso.

Entonces nos lanzábamos al pequeño abismo y los cables ondeaban haciéndonos sentir que volábamos. Porque en realidad lo hacíamos. Unos de plano soltaban las manos y las extendían al cielo, sujetándose sólo con la fuerza de las piernas y sus pies.

Yo era de los que se sujetaba con fuerza con ambos brazos. El único que cerraba los ojos.

El Roqui no dejó de ladrar. Iba y venía de la zona donde corría el canal hacia donde estábamos nosotros. Yo fui el que se percató porque los demás no dejaban de subirse al columpio, una vez tras otra; tenía un rato que la cacería había terminado. Corrí tras el perro, que era todo negro, feo, pulgoso, sin una raza que lo distiguiera. Al ver que lo seguía movió la cola y ladró conforme avanzaba sobre el crecido pasto y entre los arbustos, hasta que llegué casi a la orilla del río negro que a esa hora desprendía de lleno su olor fétido.

Roqui se detuvo a un par de metros de un bulto sobre el que un halcón estaba posado. Imaginé al principio que quizá se trataba de un venado, pero reparé en lo estúpido de mi pensamiento pues por ahí sería imposible ver a un ciervo. ¿Sería un perro?, pensé conforme avanzaba hacia donde distinguí la chamarra de Marcial.

Sus botas, su pantalón.

Su corte de pelo.

Todo húmedo.

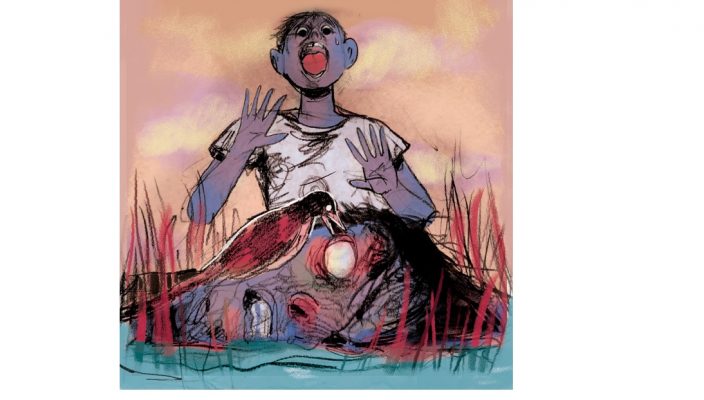

Me quedé en silencio varios segundos, contemplando cómo el ave devoraba algo del hueco que tenía mi hermano en el cráneo.

Luego grité, grité muy fuerte, pero mis otros hermanos no me oyeron de inmediato.

Casi 20 años después supe que Marcial andaba en pedos con los culeros del barrio. Unos cabrones que se sentían narcos y que reclutaban, precisamente, albañiles como mi hermano.

Por su fuerza física, por su miseria.

Marcial no quiso, pero lo estuvieron acechando un rato. Uno de sus amigos, cuyo nombre no recuerdo ya, se les había unido. Le insistía a mi carnal en que estaba bueno el bisnes, que eso de verdad lo iba a sacar de pobre.

Pero Marcial nunca quiso.

Lo recuerdo en ese entonces, antes de que desapareciera. Se ejercitaba en las noches, con lagartijas y abdominales, muchas, no sé cuántas, que marcaban sus pectorales. Bebía mucha agua. No fumaba, no tenía vicios.

Varias veces recogió a mi padre de las banquetas y lo llevó a casa. Solía ayudarle a mi madre con las bolsas de mandado.

Me decía:

—Lo único que puedes hacer ahora es ser un buen hijo.

Y esa es la imagen que tengo de él: la de un buen muchacho.

Sólo que cometió un error: ser amigo de Priscila. Se conocían desde la primaria. Ella era una werita, werita de rancho, como decimos: con los ojos claros como gargajos.

Priscila le atraía a un chingo de cabrones, entre ellos el Pelos, uno de los cabecillas del barrio. A esa edad, tendría unos 22 años, ya andaba en camioneta y con fusca en la guantera.

Para esas alturas el Pelos siempre quería salirse con la suya, y como celaba un chingo a la Priscila, odiaba a mi hermano. Cuando ella finalmente empezó a salir con ese cabrón (no hubo mujer que supiera negársele), le repetía mil veces que sólo eran amigos, que no tenía que preocuparse, que…

Pero el Pelos nunca la escuchó y una noche que mi hermano regresaba del trabajo lo levantaron entre él y otros dos cabrones que aún no sé quiénes son ni si siguen viviendo.

Luego de someterlo a macanazos, lo violaron entre los tres y el Pelos le dio el tiro de gracia en la sien.

Como los verdaderos narcos.

El Pelos nunca supo que mi hermano era homosexual. Y que, por lo tanto, él también lo era. Priscila no se lo dijo porque mi hermano no quería que se supiera su secreto. Supongo que de haberlo hecho se habría salvado.

El Pelos negó ser puto después, de rodillas y encuerado, llorando frente a mí. Como puto.

No fue difícil dar con él. Vivía en la misma colonia, en una casa de una planta y dos recámaras, muy cerca de donde vivíamos nosotros en aquellos días que he narrado, donde antes había mucho pasto, la jungla, pero por donde esta vez pasaba una carretera de cuota.

Tenía muchos años que el Pelos había dejado de ser quien era. Se había alejado del negocio y ahora atendía una tienda, sólo de lunes a viernes.

Ese día era domingo.

Toqué la oxidada puerta, un par de veces, y esperé. Luego de abrirla se apareció un mosquitero con enormes hoyos, arriba, al centro y abajo de este, y el Pelos apareció.

—¿Don Ezequiel?

El Pelos se me quedó mirando mientras asentía, pero sin tener idea de quién era yo.

—Vengo a hablarle sobre un negocio que no podrá rechazarme —le dije y le mostré un fajo de billetes que extraje de mi saco y que le entregué. Lo sujetó.

Sabía que el Pelos no era tan pendejo, y que podía sospechar algo. Se le quedó mirando al fajo de billetes sin haber dicho nada todavía.

—Pásale —dijo por fin, y apenas di un paso dentro de su casa, que era un chiquero, le puse el cañón de mi revólver en la nuca. Lo vi levantar poco a poco las manos.

—Siéntate en el comedor —le ordené mientras inspeccionaba su descuidado cuerpo, entre su ropa interior. No estaba armado.

—Te cogiste a un puto, ¿sí sabías? —le dije al terminar de revisarlo.

Conforme Ezequiel, el Pelos, se sentaba me miró consternado.

—¿Qué chingados quieres? —dijo.

—Ese puto era mi hermano. Tiraste su cuerpo a unos 12 kilómetros de aquí, pero no contabas con que la corriente lo traería de vuelta a casa, con sus hermanos —le dije mientras sacaba un cigarrillo y me lo ponía sobre los labios. No le ofrecí ninguno y lo encendí. El humo que expulsé por las fosas nasales pareció darle vida al espacio—. Lo inexplicable es cómo fue que logró llegar a la orilla. Tuvo que haber subido por cuenta propia, o alguien debió ayudarlo a hacerlo, porque en su camino de regreso ya estaba muerto. Pareciera que aún así salió del agua y se arrojó a donde pudiéramos hallarlo…

—No sé de quién me hablas, me he cogido a varios maricas, ¿se paraba en la avenida? —dijo. Su pregunta era auténtica.

—Creías que Priscilla se lo quería coger y fuiste tú quien se lo terminó cogiendo.

Al decir el nombre de Priscila el Pelos cambió su gesto y de pronto pareció comprender. Mientras tanto me puse de pie y caminé hacia la puerta, dándole la espalda. La única oportunidad que tuvo para defenderse, y que desaprovechó. Desde ahí, desde el resquicio, le hice una seña a mis hermanos, quienes aguardaban en una camioneta blindada, antibazucazos, que se había estacionado a unos metros.

Al verlos entrar Ezequiel echó la silla hacia atrás y buscó algún arma improvisada con la cual atacarnos. Bastó con que yo le diera un tiro en la pierna para que desistiera de hacerlo.

Así, gritando, Javier y Silverio lo volvieron a sentar, en otra de las sillas. Martín lo amarró a ésta.

Llevábamos un rato como parte del cártel. El primero en integrarse fue Rubén. Lo hizo cuando persiguió el sueño de atravesar al gabacho para sacar a nuestros padres de la miseria. Lo logró, pero de otro modo, y cumplió la fantasía que había tenido de niño: hacer de la que era nuestra casa una mansión en el subsuelo. Ahí tenía una de sus bases de operaciones. Una cosa que de ningún modo habría podido imaginar cuando contaba sus mentiras a la gente.

Nos fue integrando a los demás conforme crecimos. Ninguno de nosotros había podido olvidar el momento en que encontramos el cuerpo de nuestro hermano, todavía mojado, muerto de un par de días, hinchado y con un balazo en el cráneo. No olvidamos que las autoridades nos dijeran que había sido “un ajuste de cuentas” entre criminales, que por lo tanto no le hicieran ningún tipo de justicia, y que tuviéramos que enterrar su cuerpo en el terreno donde estaba el columpio, pues no teníamos un quinto para algo mejor.

Le advertí al Pelos lo que le haríamos conforme Eduardo empezó a arrancarle las uñas de los dedos. Para entonces ya estaba encuerado, fuera de sí, vociferando que no era puto de verdad, que nos estábamos equivocando, que aquel era un error. Entre sus gritos Silverio le dijo que no se preocupara, que no iba a morirse, que seguiría vivo cuando nos fuéramos.

Entonces le puse enfrente una foto de Priscila y de mi hermano. Ezequiel se le quedó mirando.

—Era él, ¿ya te acuerdas? —le dije al señalarlo.

El Pelos asintió. Un par de lágrimas se le escaparon de los ojos.

Ni una más ni una menos.

Crédito de foto: Dante de la Vega/El Universal

« Hacer el bien “El testimonio es una forma de acción política”: entrevista con Enrique Díaz Álvarez, ganador del Premio Anagrama de Ensayo 2021 »