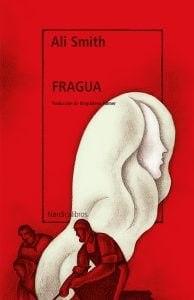

Fragua; adelanto editorial

Por cortesía de Nórdica Libros, un fragmento de esta novela de Ali Smith ubicada en la era post-Brexit y que vaga por el pasado de una herrera que fue perseguida

POR ALI SMITH

Hola hola hola. Pero ¿qué pasa aquí?

Esa es la voz de Cerbero, el salvaje perro mítico de tres cabezas (un hola por cabeza). En la mitología antigua vigila a los muertos en las puertas del Hades para asegurarse de que ninguno escape. Tiene unos dientes muy afilados, tiene cabezas de serpiente que le brotan del lomo erizado y se dirige, con el típico tono de comedia vodevilesca, a quien parece ser un simpático miembro del cuerpo de la policía británica, una forma anticuada de denominar a un poli.

Este poli es la última actualización corrupta que ha cruzado el lago Estigia y ha llegado a las puertas del Hades para mostrarle a cada una de las cabezas de Cerbero unas fotos graciosas donde él y otros polis hacen cosas cachondas, como añadir signos de victoria y comentarios racistas / sexistas a fotografías de cadáveres reales de personas asesinadas, y que luego ha hecho circular por la simpática aplicación para policías que él y sus colegas utilizan últimamente, en esta tierra de arrogantes patriotas del año de nuestro señor dos mil veintiuno donde tiene lugar esta historia, que empieza conmigo en el sofá de mi sala, una noche en que estoy mirando las musarañas e imaginando el encuentro entre algunos aspectos terroríficos de la imaginación y la realidad.

Cerbero ni se digna a levantar una ceja (y eso que, si quiere, podría levantar hasta seis a la vez). Ya lo ha visto todo. Que los cadáveres se amontonen, cuantos más mejor en un país de personas tristes y enloquecidas por la constante presión de actuar como si este no fuera un país de personas tristes.

Tragedia versus farsa.

¿Los perros tienen cejas?

Sí, porque la verosimilitud es importante en los mitos, Sand.

Si hubiese querido asegurarme, podría haberme levantado del sofá y echar un vistazo a la cabeza de la perra de mi padre.

Pero no me importaba que los perros tuviesen cejas.

No me importaba qué estación era.

Ni siquiera me importaba el día de la semana.

Entonces todo me daba igual y lo mismo. Hasta me desprecié por ese jueguecito de palabras aunque eso no es habitual porque siempre he adorado el lenguaje, ha sido mi personaje principal y yo su eterna y leal camarada. Pero entonces hasta las palabras y todo lo que podían y no podían hacer me importaban una mierda, y punto.

Mi móvil se iluminó en la mesa. Vi la luz en la oscuridad de la habitación.

Lo cogí y me lo quedé mirando.

No era el hospital.

Bien.

Un número desconocido.

Ahora me sorprende que decidiera contestar. Quizá pensé que era alguien para quien o con quien había trabajado mi padre, que al enterarse de lo ocurrido me llamaba para interesarse por su salud. Todavía me sentía algo responsable de esas cosas. Tenía mi respuesta preparada. Aún no está fuera de peligro. Sigue en observación.

¿Diga?, respondí.

¿Sandy?

Sí, dije. Soy yo, dijo una mujer.

Ah, dije yo, todavía sin entender.

Mencionó su nombre.

Mi nombre de casada es Pelf, pero antes era Martina Inglis.

Tardé un poco. Luego me acordé.

Martina Inglis.

Fuimos juntas a la universidad, mismo año, mismo curso. No habíamos sido amigas, solo conocidas. No, ni siquiera conocidas. Menos que conocidas. Pensé que quizá se había enterado de lo de mi padre (a saber cómo) y que aunque apenas nos conocíamos me llamaba (a saber de dónde habría sacado mi número) para, no sé, apoyarme.

Pero no mencionó a mi padre.

No me preguntó cómo estaba, ni qué hacía, ni nada de lo que se suele decir o preguntar.

Creo que por eso no le colgué. No era falsa.

Ali Smith es una autora, dramaturga, académica y periodista británica. Es comendadora de la Orden del Imperio Británico y miembro de la Royal Society of Literature. /Vía Nórdica Libros

Me dijo que llevaba tiempo queriendo hablar conmigo. Me contó que era ayudante del conservador de un museo nacional (¿quién iba a imaginar que acabaría haciendo algo así?) y que había vuelto de un viaje de un día al extranjero, enviada por el museo en un hueco entre confinamientos para custodiar personalmente el regreso de un mecanismo de cerradura y llave, un artilugio, me explicó, muy adelantado a su tiempo, una versión inusualmente bella y de excelente calidad, de importancia histórica, que había formado parte de una exposición itinerante de objetos de finales de la Edad Media e inicios del Renacimiento.

Había llegado de noche y se puso en la larga cola del control de seguridad, donde esperó un buen rato hasta llegar a la zona donde comprobaban los pasaportes manualmente (la mayoría de las máquinas digitales no funcionaban). Cuando por fin le llegó el turno, el hombre de detrás de la pantalla le dijo que le había dado el pasaporte equivocado.

Ella no entendió a qué se refería. ¿Cómo podía haber un pasaporte equivocado?

Ah, un momento. Ya lo sé, dijo ella. Lo siento, le habré dado el pasaporte que no usé a la salida, espere un segundo.

Un pasaporte que no usó a la salida, había dicho el hombre.

Es que tengo dos, dijo ella.

Cogió el otro pasaporte del bolsillo de la chaqueta.

Tengo doble ciudadanía, dijo.

¿No le basta con un país?, respondió el hombre detrás de la pantalla.

¿Qué ha dicho?

He dicho que si no le basta con un país, repitió el hombre.

Ella miró los ojos que asomaban por encima de la mascarilla. No sonreían.

Creo que eso es asunto mío, no suyo, le dijo.

El hombre cogió el otro pasaporte, lo abrió, lo miró, cotejó los dos pasaportes, miró su pantalla, tecleó algo y ella se percató de que tenía dos agentes enmascarados y uniformados muy cerca, justo detrás, uno a cada lado.

Puede mostrarme el billete con el que ha viajado hoy, dijo el hombre detrás de la pantalla.

Ella sacó el móvil y buscó el billete, le dio la vuelta al móvil y lo sostuvo en alto para que él lo viese. Uno de los agentes le arrancó el móvil de las manos y se lo dio al hombre detrás de la pantalla. El hombre lo dejó encima de los pasaportes. Luego se desinfectó las manos con un botellín que tenía sobre la mesa.

Sígame por aquí, por favor, dijo el otro agente.

¿Por qué?, dijo ella.

Control rutinario, dijo el agente.

La apartaron de la cola.

Su colega todavía tiene mi móvil. Todavía tiene mis dos pasaportes, dijo ella.

Se los devolverán a su debido tiempo, respondió el que iba detrás.

La condujeron por una puerta y luego por otra hasta llegar a un pasillo anodino donde únicamente había un escáner. Pasaron por el escáner la bolsa con el pequeño paquete que contenía el mecanismo de cerradura y su llave, que era el único equipaje de mano que llevaba.

Le preguntaron qué clase de arma había en el paquete.

No digan tonterías. Evidentemente no es un arma, les dijo. El objeto más ancho es una cerradura, fue la cerradura de un arcón del siglo XVI, perteneciente a un barón, que se utilizaba para guardar dinero. El objeto largo que lo acompaña no es un cuchillo, sino la llave original de la cerradura. Es la cerradura Boothby. Si supieran algo de forja inglesa tardomedieval o de inicios del Renacimiento, comprenderían que es un artefacto histórico de suma importancia y un asombroso ejemplo de exquisitez en el oficio del forjado.

El agente abrió el paquete con una navaja.

¡No puede sacarlo!, dijo ella.

El hombre sacó la cerradura envuelta y la sopesó en las manos.

Déjela donde estaba, dijo ella. Déjela donde estaba ahora mismo.

Lo dijo con tal furia que el agente dejó de sopesarla de una mano a otra y, muy envarado, la devolvió al paquete.

El otro agente le exigió que probase ser quien decía que era.

¿Cómo?, dijo ella. Ya tienen mis dos pasaportes. Y mi móvil.

¿No tiene una copia en papel de ninguna acreditación oficial para trasladar un artefacto histórico nacional?, preguntó el agente que sostenía el paquete.

Intentaron llevársela a lo que llamaron la sala de interrogatorios. Ella se agarró al lateral del escáner con ambas manos, dejó el cuerpo en peso muerto, como hacen los manifestantes en las noticias, y se negó a ir voluntariamente a ninguna parte hasta que le devolviesen el paquete abierto y le dejasen comprobar que la cerradura Boothby y su llave seguían allí.

La encerraron con el paquete en una pequeña habitación donde solo había una mesa y dos sillas. Tanto la mesa como las sillas eran de aluminio y plástico gris. No había ningún teléfono encima de la mesa. No había ventanas. Ninguna pared tenía una cámara visible a la que ella pudiese hacer señas, aunque quizá hubiese cámaras que ella no podía ver pero a saber dónde, Sand, porque ahora se puede hacer de todo con lentes muy pequeñas. Hoy en día hay lentes más diminutas que una mosquita. Aunque en esa habitación no había ni por asomo nada vivo, aparte de mí. Tampoco había ninguna manija en el interior de la puerta, ni forma de abrirla tirando de los lados; había rasguños y pequeñas muescas al pie y a lo largo de los bordes, prueba de los pasados intentos de otras personas. No había papelera, como descubrió después de golpear la puerta sin que apareciera nadie para decirle dónde estaban los aseos ni acompañarle a ninguno, y lo que ocurrió fue que la dejaron allí lo que resultó ser muchísimo tiempo.

FOTO: Cerbero, William Blake, en Art Fund, adquirido en 1919.

« Luces en el invierno “Ser lector no te hace puro ni glorioso”: entrevista con Luna Miguel »