El libro maldito de Alfonso Reyes

/

Clásicos y comerciales

/

POR CHRISTOPHER DOMÍNGUEZ MICHAEL

Pocos libros en nuestra historia literaria han tenido una suerte tan triste como El deslinde. Prolegómenos a la teoría literaria (1944), de Alfonso Reyes. Esa obra estaba llamada a hacer de don Alfonso, del prosista sin mácula, del sonriente aunque escaso poeta de Monterrey, del aficionado a Grecia, quien veía en esa querencia una forma de civilizar América, el patriarca irrefutable de las letras hispánicas.

Habría Reyes dictado cátedra en el dominio de la teoría literaria, la novedad revolucionaria llamada a reinar durante la segunda mitad del siglo XX, haciéndolo desde una lengua –la española–, tenida por ser incapaz del levantamiento –fuese en las humanidades o en las ciencias– de sistemas capaces de competir con los alemanes, los anglosajones o los franceses.

Ese déficit de modernidad, achacado o no a la debatida “Ilustración insuficiente” de España, lo habían admitido, de grado o de fuerza, lo mismo Unamuno, prefiriendo –irónico– que nos “africanizáramos” a seguir tratando de alcanzar al mundo situado más allá de los Pirineos, que Ortega y Gasset, quien tras la lectura de Ser y tiempo (1927) de Heidegger, desdeñó el tratado por ser ajeno a nuestra expresión y en buena lid se convirtió en un genial “filósofo-periodista”.

Vasconcelos, autor de un fracaso, ese sí ridículo, el de su Todología (1952), se asumió “subfilósofo por mexicano” e hizo bien en echar en saco roto los elogios de José Gaos a su obra y a la de Antonio Caso, mentiras piadosas o elogios envenenados, hijos de la gratitud del transterrado. Reyes descreyó de esos festejos y en la Carta a mi doble (1957), con honorable sentido del humor, justificó el abandono de El deslinde, empeño “científico-teológico” que pocos comprendieron y casi nadie leyó.

Quizá nunca he leído a un escritor tan empeñado en contrariar su naturaleza como al Reyes redactor de El deslinde. Donde había claridad, reinó lo abstruso; de la conversación animada y gentil, en su brevedad, característica de La experiencia literaria (1942), librito aún propio para quien aguarda tonsura, nada queda. Impera el aburrimiento, el fárrago, la repetición, la descortesía de enviar al lector páginas atrás sin contemplaciones ni guía y una idea de lo literario, más que incorrecta, anacrónica.

En su comedido prólogo al tomo XV de las Obras completas de Reyes, el cual aloja a El deslinde y a Tres apuntes de Teoría literaria, Ernesto Mejía Sánchez da una pista: sabiéndose Reyes poco apto en filosofía y quizá criticado por hablar de “fenomenología” sin entender bien a bien lo que los profesionales conceptualizaban entonces con ella, el humanista regresó a su juventud y encontró consuelo en el viejo manual positivista –el Nuevo sistema de lógica inductiva (1903)– de Porfirio Parra. Cambió la fenomenología por una ignota –para mí– “fenomenografía” y no sé cuantas cosas más.

Bajé gracias al Kindle la obra pedagógica del porfiriano Parra para quedar convencido de que esa escapatoria explica, entero, a El deslinde. Incapaz de hacer teoría literaria al día por carecer de ingenio teórico –ya concluiré con ese asunto–, Reyes escribió otro tratado “positivista” al uso de esa Escuela Nacional Preparatoria de cuyos maestros en letras él mismo se mofó en Pasado inmediato (1941). Pero como ellos, no rebasó ni la Poética ni la Retórica.

A lo largo de El deslinde aparecen, de paso y por obligación, Joyce (a quien conocía por Valery Larbaud), Huxley, Proust, así como los jóvenes Borges y Bioy Casares, pero ningún poeta moderno más allá de Valéry –no en balde la suya fue la única prolongación posible del simbolismo en el siglo XX– porque, en estética, Reyes nunca rebasó a Mallarmé. Cita varias veces a Díaz Mirón.

La primera o la segunda se aceptan como la rebeldía cabal del latinoamericano pero a la sexta mención del vate veracruzano –sin que Eliot o Pound aparezcan nunca–, queda la resignación ante esa cojera aldeana en el andar de un hombre de mundo.

No podía escribir Reyes una Poética en verso, como las de Horacio, de Boileau o de sus imitadores peninsulares dieciochescos. En su formato, El deslinde se asemeja más a la Institución oratoria, de Quintiliano.

Y conociendo Reyes las novedades de la divulgación científica, sobre todo en las matemáticas, entristece comparar El deslinde con la Teoría literaria (1948), de Wellek y Warren, que se propuso, con un éxito que llegará hasta los años del giro lingüístico, ese “deslinde” entre lo literario y lo no-literario, materia nada fácil en la cual Reyes erró, como se lo señaló de inmediato, malogrando los homenajes recibidos por el regiomontano desde la Facultad, Edmundo O’Gorman –ese extraño padre mexicano del relativismo histórico– con Teoría del deslinde y deslinde de la teoría (1945), donde le reprocha ignorar lo que la literatura tiene de literatura. Reyes, entre lo literario, se concentra en lo que él llama “lo ancilar”, retratando, inconsciente, a su obra casi entera.

Tampoco imitó a Jaeger, su corresponsal, anchuroso en el tratado como el buen Reyes de La crítica en la edad ateniense (1941), libro históricamente errático pero noble e instructivo.

“Conversado”, como todo lo bueno en él. No se deslindó del positivismo de Gustave Lanson, pero tampoco leyó a Marcel Raymond (si al índice onomástico de El deslinde me remito) y tuvo mala suerte: Mímesis, de Erich Auerbach, apareció en español, antes que en ninguna otra lengua, hasta 1951. Menciona una sola vez a I.A. Richards y muchas a Karl Vossler: pero con el hispanismo alemán no era suficiente. De la estilística germánica Dámaso Alonso, entre nosotros, sacó más provecho que Reyes. No es, desde luego, lectura inútil El deslinde. Remontándose a Aristóteles contra Platón, Reyes siempre enseña y aun en el que probablemente sea el peor de sus libros, hay párrafos rescatables sobre la patrística (no concebía otra teología que la cristiana); la empatía entre la literatura y las matemáticas (tema de Valéry); la falsa afinidad entre la poesía y la pintura porque mímesis y ficción son cosas mentales; el conocimiento preciso de la poesía pura predicada por el abate Bremond; las “metáforas fósiles” de Góngora, así como la creencia alfonsina en la superioridad de la literatura sobre el resto de las artes por operar en el lenguaje y desde su entraña.

Destaca el antihistoricismo de Reyes, tan neoclásico, por el horror causado en él por toda guerra y revolución, aun en estética, filiación discreta que le ganó un breve reconocimiento, por su espíritu aristocrático, de Charles Maurras en Sur la cendre de nos foyers (1931), aunque el mexicano distaba mucho del pecaminoso extremismo monárquico del jefe espiritual de la Acción Francesa. Pero como a él, por ser, en grado de delirio, hiperrománticas, lo espantaban las vanguardias. El horror de Reyes por la fluida y desalmada Historia lo emparenta, más bien, con Heráclito.

¿Fue El deslinde el Bouvard y Pécuchet, de Reyes, libro que tantos escritores están condenados a escribir, involuntariamente, pues sólo Flaubert pudo hacerlo adrede? ¿Otra demostración de la incapacidad del idioma español para la tratadística? ¿El resultado de la pobreza en educación universitaria que los malévolos jóvenes filósofos mexicanos de la época, los hiperiones –ellos mismos muertos también sin haber alumbrado “sistema” filosófico alguno– achacaron a Reyes y a Vasconcelos? No lo sé.

Don Alfonso, al menos, detuvo a la ciencia en las puertas de la literatura aunque lamento que se haya quedado a varios kilómetros de abordar (palabra tan suya) “la isla encantada de la poesía”. Reyes acusó al antiguo Aristóteles de haber diseccionado, tan sólo, el cadáver del poema. A Reyes ni siquiera le fue permitido entrar al anfiteatro de la poesía moderna.

Quizá fue un aplastante error formal: creerse capaz de pasar la prueba del tratado, aburrido de la facilidad de su conversación, abdicando de ella en El deslinde.

Aventuro otra hipótesis: la capacidad para interpretar el presente y seducir a sus contemporáneos, halagándolos mediante la teoría, inclusive si ésta resulta refutada, pertenece a cierto tipo de cabeza de la que muchos carecemos y entre ellos, me temo, estuvo Alfonso Reyes.

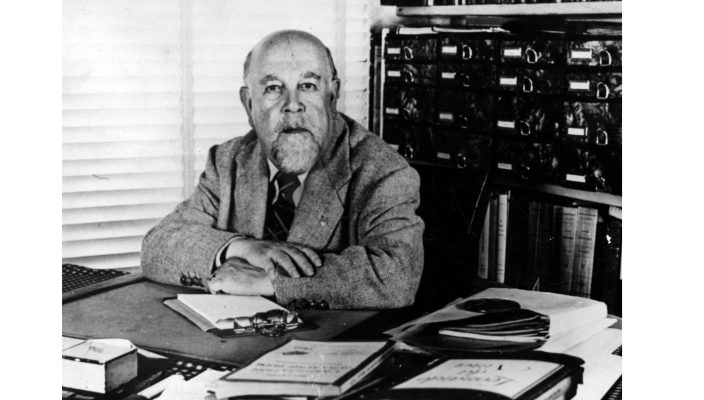

FOTO: Alfonso Reyes, circa 1955. / Archivo EL UNIVERSAL

« Claire Denis y el femiespacio insondable Francisco Toledo, el creador revolucionario »