Autobiografía póstuma

POR MARÍA SONIA CRISTOFFLa Nación/GDA

Hay gente que sabe morir con precisión, si es que así podemos llamar al hecho de desaparecer de este mundo “con las facultades intactas”, al decir de Salinger, o con lo que cada uno considere su labor cumplida. Lejos de eso, Bruce Chatwin se murió a los 48 años, con el cerebro tomado por delirios derivados del sida en avance feroz y cuando una escritura extraordinaria que había empezado tardíamente tenía tanto más para decir, para proponer. La buena noticia es que acaban de aparecer sus cartas reunidas en Bajo el sol, volumen editado en inglés hace tres años. Entonces se generan las condiciones para creer que Chatwin sí tenía otro libro listo para lanzar al ruedo, uno de esos libros suyos que siempre esperábamos, en este caso una serie de cartas que pueden leerse como una especie de autobiografía póstuma, género que tan bien le cabe a un escritor que, como pocos, supo poner en jaque las clasificaciones genéricas férreas y todo su andamiaje de previsibilidad efectista.

En esta “autobiografía póstuma” han oficiado de médiums, podríamos decir, Elizabeth, autora del prefacio, con quien Chatwin estuvo casado desde 1965 hasta su muerte en 1989, y Nicholas Shakespeare, sin duda su biógrafo definitivo. En su introducción a Bajo el sol, este último dice que dio por primera vez con algunas de estas cartas en 1991, cuando empezó a trabajar en la biografía de casi seiscientas páginas que publicaría en 1999. Nicholas Shakespeare maneja esa familiaridad con el material chatwiniano desde la perspectiva justa, y con una interesante combinación de generosidad y documentación organiza capítulos cronológicamente según focos de interés que no siempre responden a una misma lógica, agrega pasajes que reponen información entre carta y carta, quita redundancias, incorpora información valiosísima en forma de notas al pie y cuenta oblicuamente, como buen narrador que es, algunos episodios cruciales. Todas esas operaciones le dan a Bajo el sol la movilidad, la pluralidad, el eclecticismo, la síntesis y la intriga velada tanto de la vida como de la narrativa de Bruce Chatwin.

Hablando de sus libros —y del arrojo, de la extraña traza de su escritura—, W. G. Sebald señala, en “El misterio de la piel caoba”, el hecho de que cada uno de los libros de Chatwin transcurre en partes distintas del mundo: Argentina y Chile (En la Patagonia), Benin y Brasil (El virrey de Ouidah), Gales (Colina negra), Australia (Los trazos de la canción) y Checoslovaquia (Utz). Y muchas de estas cartas, enviadas entre 1948 y 1989, lo muestran escribiendo esos libros en otras distintas partes del mundo, siempre un poco molesto con todas, especialmente con su Inglaterra natal. Esa fobia al país de origen está presente desde sus inicios como escritor (en carta de 1972 a Cary Welch, coleccionista que fue además su pariente y mentor dice: “Inglaterra me está volviendo a agobiar; los momentos de euforia se vuelven cada vez más infrecuentes, a la vez que me voy poniendo cada vez más pálido y cada vez más gordo [?], mientras todos a mi alrededor sólo piensan qué es lo que les van a vender a los demás”) hasta los años ochenta, cuando ya se escribe con Susan Sontag entre furioso y atónito frente a la cuestión Malvinas o con interlocutores capaces de entender qué es lo que no soporta en V. S. Naipaul.

Pero al contrario de Naipaul y de Sebald, por atenernos a los mencionados acá, Chatwin no hizo de esa fobia ni tema de su narrativa ni disparador de una vida de exiliado. Más bien se construyó, como esos nómadas a los que dedicó un libro literalmente interminable, como un trashumante crónico, un incómodo, un desertor, un fugitivo perenne. Y no por eso se prefiguró como escritor inserto en la maquinaria de la globalización ni como el profesional de las conferencias internacionales, porque si hay algo que Chatwin también rechazaba era la figura del escritor “serio”, el iluminador ilustrado. En una carta de 1983 a Murray Bail, escritor australiano, cuenta que participó en Londres en una entrevista televisiva junto con Vargas Llosa, y que estaba muy entusiasmado porque ambos habían escrito sobre un pueblito brasileño llamado Uaua, y que de eso hablaban lo más bien hasta que a su interlocutor “lo enfocó una cámara y pasó de persona alegre y amena a ESCRITOR COMO FIGURA PÚBLICA!”, dicho así, en mayúsculas, porque salvo poquísimas excepciones, en las cartas Chatwin suele tener una vehemencia y una exuberancia que está en las antípodas de su prosa tersa, implacablemente precisa.

Ese lenguaje tensado al máximo es, además de estas cartas, sin duda uno de los legados chatwinianos, un rasgo presente en todos y cada uno de los cinco libros mencionados antes y también en sus artículos —recopilados en ¿Qué hago yo aquí? y Anatomía de la inquietud, una elocuencia de lo mínimo que lo lleva a construir una literatura al borde del cuaderno de notas, a trastocar la cronología habitual que suponen las anotaciones como punto de partida de la obra seria y no como el punto de llegada del despojo tan ansiado.

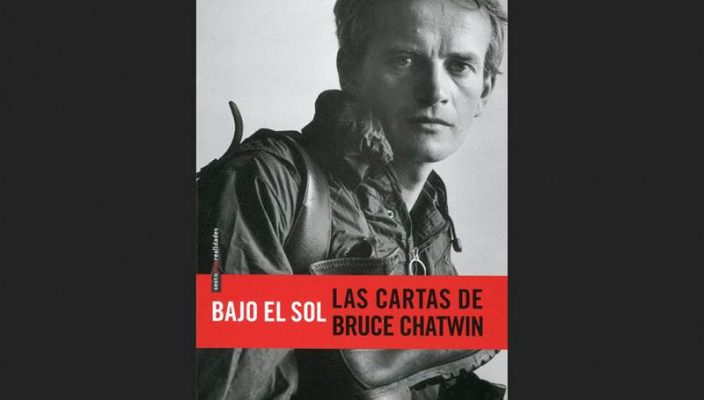

*Fotografía: Bruce Chatwin, Bajo el sol, traducción de Ismael Atrache y Carlos Mayor, Sexto Piso, México, 556 pp.

« El Zapata de Guillermo Arriaga Pura intensidad narrativa »