Centenario de Carlo Coccioli

/

Clásicos y comerciales

/

POR CHRISTOPHER DOMÍNGUEZ MICHAEL

Nacido en Livorno en 1920, Carlo Coccioli murió en la Ciudad de México en 2003, capital del país a la cual llegó en el medio siglo, enamorado de los muchachos mexicanos. Entre Texas, París y Florencia, Coccioli hizo de México el eje de sus amores más perdurables. No pocas de sus singularidades se han convertido en lugares comunes para la vida cotidiana de Occidente; pero por ello es útil enumerarlas. Homosexual de impronta masculinista, se dijo desprovisto, por ello, de la necesidad de recibir auxilio de las musas. Partisano antifascista en las postrimerías de la Segunda Guerra, no tuvo empacho en reconocer que la Resistencia fue al mismo tiempo heroísmo y payasada.

Su problemático catolicismo devino en respeto por las grandes tradiciones del judaísmo, el hinduísmo y el budismo, aunque ello no lo volvió ecuménico: apoyó en 1989 la fatwa del Ayotalá Jomeini contra la pretendida blasfemia de Salman Rushdie aunque nunca dudó de la superioridad moral de las democracias liberales. Jainista al grado de azucarar los hormigueros de sus casas para nutrir a sus laboriosas y diminutas criaturas, procuró la vida (y hasta la resurrección) para su indeseada fauna doméstica, rogándole a las altas potestades por sus ratas y ratones; lloró a sus perros muertos como a los hijos fallecidos que no tuvo y una de sus novelas más conocidas, como en el caso de J.R. Ackerley, la dedicó a su mascota más querida: Fiorello, réquiem para un perro (1973).

Al pionero del hoy llamado animalismo, lo alcanzó la desgracia dipsomaníaca de uno de sus amigos, la cual llevó a Coccioli a fundar Alcohólicos Anónimos en Italia y a escribir al respecto Hombres en fuga. La gran aventura de los Alcohólicos Anónimos (1973). No hubo mercancía, podría decirse con cierta sorna, del llamado mercado espiritual contemporáneo que a Coccioli –algo charlatán como les suele ocurrir a los todólogos– no se le antojara comprar y por ello fue, además de autor de una de las grandes novelas homosexuales del siglo pasado (Fabrizio Lupo, con mucho su mejor libro, conocido en italiano sólo hasta 1978), un escritor popular en ambas orillas del Atlántico.

La lista de sus querencias fue larga y el interesado puede profundizar en ellas recurriendo a las especiosas e interminables conversaciones sostenidos por el livornés con Gabriel Abramson, tituladas ¿Por qué yo soy yo? (1995). Tras abandonar el cuero negro al uso de ciertos homosexuales muy varoniles para no cargar, en el cuerpo, con la piel de cadáver alguno, el viejo Coccioli parecía un Buda. Yo lo vi, bajo ese avatar (o disfraz, si así lo quieren los escépticos), una sola vez, el 15 de junio de 1995, para presentar las charlas con Abramson y me halagó su deferencia: estaba al día, con todo detalle, en lo concerniente a mi modesto trabajo.

Habiendo leído algo de su obra, lo confieso, su naturaleza proteica se ve mermada y para bien. De El cielo y la tierra (1950) a Fabrizio Lupo (1952) habría pasado de la piedad católica a escandalizar a las buenas conciencias, lo cual es incierto, porque Coccioli nunca abandonó el universo por fuerza en crisis de la novela católica francesa, a lo Georges Bernanos y a lo Julien Green. Es más: sin el protestante André Gide, con su homosexualidad y su cristianismo, los problemas novelísticos planteados por Coccioli no se explican técnicamente, como él mismo lo confesó, adherente a “la psicología literaria”, según la había llamado el crítico Pierre de Boisdeffre, su amigo. Su espiritualidad, por más que se haya alejado de Roma en la búsqueda de las libertades paganas, nunca dejó de ser, en el amplio sentido de la palabra, católica. Por ello tuvo en Gabriel Marcel, el filósofo existencialista y católico francés, a uno de sus valedores.

Su obra mexicana ha envejecido. Coccioli, quien hizo traducir al italiano a Agustín Yáñez a cambio de la protección que el novelista criptocatólico y gobernador de Jalisco concedió (y lo honra) a Fabrizio Lupo, dedicó muchos de sus artículos, profuso editorialista como lo fue, a molestar a la llamada “mafia” literaria mexicana y a sus autores más conspicuos –Octavio Paz y Carlos Fuentes–, criticándolos, en los radicales años sesenta y aún después, desde la derecha. Pero curiosamente, tanto Manuel el mexicano (1956) y en menor medida El guijarro blanco (1958), son novelas que reproducen, sin que Coccioli se inmute, la caracterología folclórica propia de la entonces floreciente “identidad del mexicano” de la cual habrían derivado, ya fuese como crítica o sátira, tanto El laberinto de la soledad como La muerte de Artemio Cruz. Para enaltecer a Yáñez, Coccioli denigró a Juan Rulfo, empresa delatora no sólo de mezquindad sino de presbicia y mal gusto.

Su conocimiento de México fue algo más que turístico, sin duda, pero como toda su generación, pese al existencialismo manando desde Saint-Germain-des-Prés, votó por las esencias nacionales, y ese Curzio Malaparte del erotismo que fue el autor de Manuel el mexicano, creyó encontrar aquí, honda espiritualidad y gracias a ésta, la sexualidad primordial. Coccioli, como lo advierte Gerardo de la Concha en su prólogo a Dos veces México (editado por el FCE en 1998 y que incluye Manuel el mexicano y El guijarro blanco), sexualizó al cristianismo y en esa misión encontró en la mexicanidad una potente pócima que se ha ido, me temo, diluyendo.

Coccioli recreó mal, en una novela traducida del francés como Yo, Cuauhtémoc (originalmente titulada L’Aigle Aztèque est tombé, 1964), la caída de la antigua Tenochtitlán, mientras que Omeyotl, diario messicano (1962), reunión de artículos para su público europeo, ávido de fierros y cananas, tampoco convence. Y la novela, es inferior a empresas similares como las del húngaro László Passuth (El dios de la lluvia llora sobre México, 1938) o del español Salvador de Madariaga (El corazón de piedra verde, 1942). Convirtiendo a Cuauhtémoc en el narrador de la tragedia, a Coccioli no le faltó documentación sino humildad. Siendo tan difícil de lograr lo verosímil en la novela histórica, más lo es impostar la voz de un guerrero ajeno por completo al siglo XX, que en su voz suena a un jefe partisano de la Toscana al frente de un partida de patriotas, pese a la mucha retórica estetizante que de las fuentes habituales se sirvió el narrador italiano. Tornó, como Rodolfo Usigli narrando en verso Corona de fuego (1960), aburrida la Conquista de México, “la mayor cosa desde la creación del mundo”, como dijese López de Gómara.

De la ola de personajes y personalidades desplazadas desde el Viejo Mundo hacia México, “el extremo Occidente”, después de la Revolución de 1910 y a lo largo del siglo, incluidos Eisenstein, Modotti, Artaud, Breton, Trotski, Carrington, Gerszo y tantos otros, Coccioli fue uno de los más extraños. El vistoso novelista escribió en tres lenguas –el italiano, el francés y el español– y no pidió permiso para participar como francotirador en la vida literaria mexicana, en la cual disfrutó de las ventajas y veleidades del intruso inconveniente, a la vez libérrimo e intocable por ausencia. Esa ausencia le fue reclamada por uno de sus escasos admiradores peninsulares, el ya fallecido Pier Vittorio Tondelli en Un weekend postmoderno. Cronache dagli anni ottanta (1993), quien extrañaba en Italia el arte dispuesto, como el de Coccioli, a la plegaria.

Nadie puede regatearle a Coccioli su pasión por México, una tierra que tuvo, como para el fugaz Antonin Artaud antes que él, por un inagotable pulmón espiritual. Ese oxígeno le dio vida a pasiones justas. Y a otras que no lo fueron tanto. Entre las primeras, quedan su valentía de homosexual y Fabrizio Lupo, su amor por los animales, su empatía por el sufrimiento de los alcohólicos. De todos aquellos extraños visitantes, Carlo Coccioli quizá no fue el más importante. Pero dudo que encontremos a alguien más raro, en el consagrado sentido de Rubén Darío, que a él.

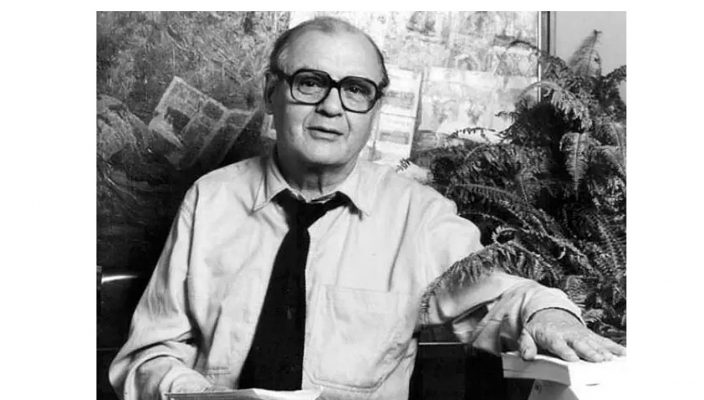

FOTO: El escritor italiano Carlo Coccioli (1920-2003), autor de Fabrizio Lupo./ Especial

« Dos filarmónicas de la UNAM El fin de la utopía feminista »