El abismo de los centroamericanos

/

/

POR CATERINA MORBIATO

Nadie en esta vida quiere ser Miguel Ángel Tobar. Nadie quiere ser este malnutrido hijo de nadie, esta basura de la sociedad. Ni el mismo Miguel Ángel Tobar quiso ser Miguel Ángel Tobar: prefirió nacer de nuevo, convertirse en alguien dedicado a sembrar miedo. Alguien dispuesto a matar. Un miembro de la Mara Salvatrucha 13. Un hijo de la Bestia. Un sicario.

Era el inicio de 1932 en El Salvador y la rabia no logró contenerse más. La fiebre del café se había afincado en las mentes de quienes detentaban el poder y podían cambiar las leyes a su favor, aquellos que se habían adueñado de las tierras y de los brazos que las labraban por ellos en condiciones de miseria. Hubo rebelión y a ésta siguió el aplaste: el general Maximiliano Hernández Martínez, que acababa de instalarse en la presidencia gracias a un golpe militar, ordenó la matanza de la población indígena de todo el occidente salvadoreño. En el mayor acto de defunción colectiva de esta diminuta nación centroamericana, a lo largo de pocas semanas al menos 15 mil personas fueron asesinadas; para algunos expertos del tema los muertos fueron muchos más, oscilando alrededor de los 30 mil.

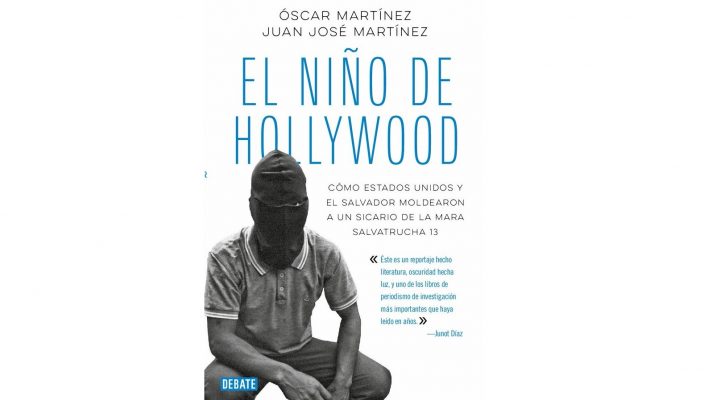

El niño de Hollywood (Debate, 2018), de los hermanos Óscar y Juan José Martínez, es un libro escrito con un ojo que escudriña la historia reciente de El Salvador, mientras el otro observa de cerca la breve vida de Miguel Ángel Tobar: protagonista y heredero, muy a su pesar, de aquellos años de sangre.

Nacido a mitad de los años ochenta en el municipio de Atiquizaya, en el departamento occidental de Ahuachapán, hijo de un jornalero del café; soldado, pandillero de la Mara Salvatrucha 13, traidor de la misma y testigo protegido que el Estado nunca protegió, este joven pasó los últimos años de su vida acorralado en una casucha. Miguel Ángel Tobar: el soplón que el Estado abandonó desde su nacimiento. Su historia microscópica, explican los autores, contiene la clave para entender los procesos globales.

Salvadoreños, periodista uno y antropólogo el otro, los hermanos Martínez han dedicado los últimos diez años a estudiar el universo de las pandillas, dentro de un pequeño país incrustado en el istmo centroamericano. Historias de violencia y desastre que, sin embargo, logran mostrar las leyes que rigen la lógica de esa región —mucho más vasta pero íntimamente conectada— que abarca desde Estados Unidos hasta el Triángulo Norte de Centroamérica. Una región —el vínculo y sus leyes— que vomita, moldea y devora vidas.

Uno de los hilos conductores de El niño de Hollywood es la guerra, estaca de un interminable tzompantli en donde parecen estar condenadas a ensartarse las vidas de los y las salvadoreñas. En este rincón del mundo, la guerra se ha vuelto condición permanente y rebasa los límites impuestos por los acuerdos oficiales de paz. La guerra civil ha transmutado en un conflicto con muchos rostros y ha logrado envenenar almas, cuerpos, relaciones, cada centímetro de la vida cotidiana.

¿Cómo puede un niño encontrar sentido e identidad en un lugar como este? A lo largo de la vida de Miguel Ángel Tobar vemos cómo se van nombrando muchas de las palabras que dibujan su sentido. Así vemos a Miguel Ángel-niño enamorarse de las historias míticas que los bajados traen desde el cosmos californiano; Miguel Ángel-adolescente que resopla, aguanta y esquiva madrazos durante trece largos segundos para ser brincado a la pandilla o que se lanza a una pegada en contra de algún chavala: un miembro del Barrio 18, la pandilla enemiga; Miguel Ángel-adulto que traiciona a sus hommies. Que se vuelve un soplón. Un condenado al abismo.

El código de las pandillas es una lengua paralela que se nutre —como un niño que lo escucha e imita todo— de lo que suena en los barrios de Los Ángeles, en las veredas húmedas de los cantones salvadoreños, en los muros de los penales de un país y del otro. Los penales: naciones en las naciones, patrias chiquitas en donde la violencia forja la identidad colectiva bajo una lealtad malsana —la Mara o el Barrio 18, enemigos y espejos— donde la muerte del otro es razón de vida.

Un lenguaje propio es necesario cuando aterrizas en un lugar que no conoces, no entiendes y que, además, te agrede. Así fue para las decenas de salvadoreños que, expulsados de la guerra civil, huyeron en masa hacia el sur de California a partir de la segunda mitad de los años setenta. Lo mismo se repitió para aquellos que fueron deportados, años después, hacia un país del cual poco sabían, o para aquellos que crecieron entre los escombros de doce años de guerra civil y la herencia lúgubre que siembran más de 75 mil muertos.

Mientras el vocabulario pandillero se enrosca por las páginas de El niño de Hollywood y se despliegan los símbolos y los ritos que sellan el mundo de las pandillas, aparecen también numerosas digresiones antropológicas para tratar de entender y explicar cómo la muerte puede llenar de significado tantas vidas. Es una tarea agotadora. Las continuas referencias a la Historia —las relaciones políticas entre El Salvador y Estados Unidos, la sucesión de varios presidentes salvadoreños y su insistencia en políticas letales— permiten descifrar más a detalle la permanente condición bélica del país centroamericano.

Al leer El niño de Hollywood viene a la mente otro relato telúrico: la crónica “Roque en Saturno”, en donde el periodista salvadoreño Carlos Dada sentencia “El Salvador podría ganar campeonatos de devoradores de hijos”. Bien, el libro de Óscar y Juan José Martínez, que por ratos resuena como un j’accuse de una estructura estatal profundamente corrupta y sorda a los duelos de su pueblo, confirma este afán infanticida. Lo hace a través de detalles minúsculos que esta historia atrapa y no suelta. Como el café ralo que se toma en el solar, en donde por dos años se dieron las visitas a El Niño, y que día tras día se hace más ralo. Se adelgaza el café y las costillas de Miguel Ángel se perfilan más. Se adelgazan su pareja y su hija. La miseria no ahorra ni los huesos.

El niño de Hollywood es una lectura necesaria, sobre todo ahora que las vidas de miles de migrantes centroamericanos se han vuelto moneda de fuertes negociaciones políticas y que El Salvador empieza un nuevo periodo presidencial bajo el mando de Nayib Bukele, un joven empresario de mercadotecnia que anuncia su maniobras políticas a golpes de tuits y que en febrero derrotó a los dos partidos históricos que se mantenían en el gobierno desde hace 30 años. En él confían miles de jóvenes.

El niño de Hollywood escupe violencia. El problema centroamericano es mucho más amplio que las balas o los golpes. Pero el lenguaje de la sangre logra embelesar a cualquiera y debe ser difícil renunciar a él. Entender que la violencia es más que un espectáculo. Su mayor mérito quizá sea ese: el intento —agotador, difícil— de retratar en su justa dimensión de las razones por las cuales tantos padres en Centroamérica no quieren que sus hijos sean un Miguel Ángel Tobar y prefieren lanzarse al abismo.

FOTO: Óscar Martínez y Juan José Martínez. El niño de Hollywood, México, Debate, 2018, 272 pp./ Especial