Contraluz

POR FRANCISCO TARIO

Desde hacía ya casi tres semanas —pocos días después de haberse declarado la suspensión de pagos de la compañía de la cual él era presidente—, permanecía encerrado en el despacho particular de su casa, con las cortinas echadas y los codos sobre la mesa, sin permitir que nadie lo visitara, ni siquiera su propia esposa y sus dos hijos, quienes sólo de muy de tarde en tarde obtenían la autorización de él para penetrar en el sagrado recinto. Allí le servían los alimentos, en una bandeja de plata, y allí mismo, sobre el amplio diván aterciopelado, dejaba transcurrir las noches.

Ciertamente los negocios marchaban esta vez peor que nunca, mas todos recordaban otras crisis también muy graves en las que aquel hombre, tan ducho en las finanzas, no había dado la menor muestra de desaliento o desmayo, sino que, por el contrario, parecía que las vicisitudes y contratiempos de su profesión fortalecían aún más su espíritu y, por consiguiente, su actividad y energía, como si todo su secreto afán consistiera en promover situaciones muy críticas por el puro placer de hacerles frente y poner así a prueba su capacidad financiera y excelente dominio sobre sí mismo.

La gran casa con jardín y piscina aparecía por aquellos días silenciosa y triste, aunque es justo reconocer que ni por un momento dejaba de sonar el teléfono, interesado como estaba todo el mundo por informarse acerca de la salud del enfermo.

Decir que un hombre ha perdido la razón —y más tratándose de un ser querido— resulta siempre engorroso y se prefiere indistintamente adoptar fórmulas más suaves que atenúen, al menos auditivamente, la aterradora verdad. De ahí que en este caso se hablara de una aguda debilitación nerviosa, de un colapso muy explicable después de largos años de agitación e incertidumbre incesantes. Pero la realidad era muy distinta y tanto su esposa como sus dos hijos y sus respectivas nueras lo sabían de sobra. Y mejor aún lo sabían los distintos especialistas que, por espacio de tres semanas, venían atendiéndolo por turno. Aquel hombre no mejoraba, no; se despeñaba fatal y vertiginosamente hacia un tenebroso abismo al cual los demás se asomaban con susto.

Curiosamente —se apuntaba— el enfermo parecía haber olvidado de golpe todo lo relativo al intrincado mundo de las finanzas, causa evidente de la ruina moral en la cual flotaba ahora como sobre las aguas de un putrefacto estanque. Ni una sola mención al respecto fue posible obtener de él durante esa larga temporada. Opuestamente, semejaba experimentar una suerte de aversión, y hasta de profundo desprecio, hacia aquel mundo que tan íntimamente le había pertenecido a lo largo de treinta años de trabajo, y que ahora había echado en olvido o acaso sustituido por otro, prácticamente indescifrable, que le ocupaba todas las horas del día. Mas, ¿qué mundo era éste que de tal suerte lo embebía y preocupaba? Esto era lo que se preguntaban unos y otros. ¿Cuáles eran sus pensamientos actuales, sus temores, sus desvelos y propósitos? ¿Entre qué amenazadoras sombras se movía, que nadie, ni su misma familia ni los doctores, acertaban a adivinar siquiera?

Resultaba vano interrogarle, permanecer a su lado, pretender descubrir un indicio e incluso espiar cuidadosamente su sueño. Un silencio ininterrumpido, como el de una habitación vacía, persistía a toda hora en su despacho. Comía con cierto apetito, se afeitaba diariamente, fumaba habanos sin cesar y su sueño era tranquilo y pausado como el de un niño. No protestaba por nada, todo parecía mostrársele excelente y ni siquiera alzaba la voz para solicitar por segunda o tercera vez alguna cosa, limitándose a hacer sonar el timbre y a pedir que le retiraran la bandeja, que le llevaran alguna prenda de ropa o una nueva caja de habanos. Todo en él parecía, pues, normal, a excepción de aquel empeño suyo en no dar un paso fuera de su despacho y en mantener las cortinas echadas, lo que, sin ningún género de dudas, contribuía a agravar el estado de depresión nerviosa en que se hallaba.

En ocasiones, mediante un sobrehumano esfuerzo, su esposa se decidía a trasponer aquella puerta y sentarse frente a él durante algunos minutos, con un sentimiento de aflicción y miedo perfectamente explicable. Mas, o él no debía percatarse de su presencia, persistiendo en su actitud meditativa, o bien ocurriera que no le concediera importancia alguna a la inoportuna visita. A cualquier pregunta que ella le hiciera, si no se trataba de algo puramente inmediato y pueril, respondía él con el mismo silencio, o, en el mejor de los casos, con una simple mirada de desdén y hasta de sorpresa. Otro tanto ocurría con sus hijos y sus nueras, quienes solían venir a visitarlo al caer la tarde, procurando distraerlo de mil formas distintas de aquel oscuro ensimismamiento que mostraba ahora.

Fue en el curso de la tercera semana cuando cundió ya sin reservas la alarma entre la familia, pues, inesperadamente, un mediodía, el enfermo expresó el deseo de tener un cambio de impresiones con su esposa, hecho éste tan insólito, que la esposa, perfectamente aturdida, hizo venir al doctor con objeto de que la acompañara en tan inusitada entrevista. Pero el enfermo, al ver aparecer al doctor a la puerta, le rogó gentilmente que se retirara, porque el asunto a tratar —afirmó— era estrictamente familiar y no se hallaba dispuesto a que nadie, ni siquiera él, que era amigo de la casa, se inmiscuyera en sus asuntos privados. Así se hizo, y el doctor, encendiendo también un habano, ocupó un sillón en la sala contigua, en tanto que la asustada esposa del paciente se encaminaba un poco temblorosa al despacho y llamaba con timidez a la puerta.

Fue una entrevista breve y, por lo visto, dramática, pues apenas transcurridos unos minutos se vio salir a la infeliz mujer anegada en llanto, pálida como una muerta, y desplomarse a continuación en los brazos del médico, quien escasamente tuvo tiempo de apagar su habano. Los sollozos de la mujer impedíanle articular palabra, por lo que así continuaron los dos, silenciosos y atónitos, fundidos en un interminable abrazo. Cuando al fin fue serenándose ella y el doctor pudo verla de frente, notó que sus ojos estaban llenos de espanto y que le temblaban visiblemente los labios. Abriendo aún más los ojos, miró al doctor de cerca y prorrumpió con voz ahogada:

—¡Sálvenos, doctor, por lo que más quiera!

Pero el doctor, todavía perplejo, pareció preguntarse confusamente de qué debería salvarlos, aunque en seguida recapacitó, pidiéndole que se explicara.

El relato era muy sorprendente, sin duda, e hizo pensar de inmediato al doctor en la conveniencia de una alienación del enfermo. Éste, temeroso, por lo visto, de la gravedad de su estado y de la inminencia de un irremediable fin, había pedido juramento a su esposa en el sentido de que, ocurriera lo que ocurriera y bajo ningún pretexto, autorizaría a su única hija a contraer matrimonio con aquel indeseable joven que en la actualidad era su prometido. El doctor, al escuchar esto, dio un paso atrás buscando maquinalmente su habano, y se quedó mirando reflexivamente a la puerta del despacho, que en aquel instante cobró una importancia y un misterio desusados, porque era el caso que en aquella casa no existía rastro de semejante hija ni, por lo tanto, posibilidad de matrimonio alguno.

La desdichada mujer había vuelto a estallar en lágrimas y también miraba de reojo hacia la infausta puerta, tras de la cual un descomunal misterio que la aterraba venía desarrollándose desde hacía ya varias semanas.

Aquella noche el doctor cenó en la casa, acompañado del resto de la familia, y se discutió ampliamente el asunto. Nadie se atrevió, por supuesto, a pronunciar en voz alta la ineludible sentencia, pero en el ánimo de todos fue tomando cuerpo la penosa idea de que el enfermo no debería continuar un día más en la casa.

Fue una noche silenciosa, de luna llena, durante la cual se vio encendida, casi sin interrupción, la alcoba de la esposa del enfermo, a quien se veía ir y venir por detrás de los visillos y desaparecer un rato mientras yacía sollozando en la cama. La noción de un mundo ajeno, incomprensible y malsano, a espaldas suyas, llenábala de un terror casi sagrado y, sin saber a qué atribuirlo, procuraba ahora que sus pasos sobre la alfombra no produjesen el menor ruido, como si temiera que ese mundo oculto y nefasto pudiera desperezarse de pronto e inundar con su horror la casa. Recordando hoy a su marido —todavía anteayer, podría decirse—, no encontraba razones bastantes que la ilustraran satisfactoriamente acerca de lo que pudo haber acaecido en su mente para que, como por arte de magia, todo lo habitual y cotidiano se hubiese desvanecido de golpe, dando paso a aquel reino incongruente que lo tenía apresado como una hiedra entre sus ramas. Una y otra vez se lo representó esa noche con los codos apoyados en la mesa, mirándola oscuramente con sus ojos azules y enrojecidos y pidiéndole en todos los tonos que formulara su promesa, aquel estúpido juramento que ella, sin saber muy bien lo que hacía, había consentido en otorgarle.

—Tú y nadie más que tú —le había lanzado a la cara— serás la única responsable de lo que ocurra. Yo no viviré para verlo, pero tú sí y arrostrarás esa culpa durante toda la vida. Te lo aviso: ¡Jamás entregues a nuestra hija a ese hombre o la harás muy desdichada!

Francamente sí, qué estúpido y qué dramático.

Comprendió que iba a desmayarse e hizo ademán de alcanzar el timbre, con objeto de que acudiera alguien a auxiliarla a tiempo. Pero la simple idea del timbre sonando en la casa a aquella hora y en mitad de tan espantoso silencio, la hizo casi lanzar un grito de angustia y desistió. Había empezado a llover débilmente y se oían los árboles en el exterior balancearse pesadamente. Su imaginación se había desbocado como un potro salvaje y ya no encontraba forma de serenar y ordenar sus pensamientos. ¿Qué estaría ocurriendo abajo?, se repetía, por ejemplo. ¿Qué suerte de inconcebibles sucesos estarían teniendo lugar en aquel tétrico despacho dentro del cual su marido yacía prisionero? Se asomó con temor al balcón, comprobando que el despacho permanecía a oscuras, y no supo si congratularse o no de ello. El enfermo dormía, por lo visto. O quizá no durmiera y continuara sentado a su mesa, con los ojos abiertos y a oscuras. O quizá subiera ahora las escaleras. ¿Las escaleras?, alcanzó a preguntarse esta vez en voz alta. ¿Y para qué? No lo supo, pero se arrojó contra la puerta de su alcoba y dio dos vueltas a la llave. Después se apoyó contra ella y fue deslizándose suavemente sobre la alfombra, donde quedó sentada y sumida en un profundo llanto.

Había oído hablar infinidad de veces —y ella misma había tomado parte en tales conversaciones— de esos incongruentes y amenazadores seres que son los locos. Pero una cosa era referirse a ellos, divertirse o aterrarse con sus peculiares historias, y otra muy distinta tenerlos dentro de la propia casa. Tal vez llamara de nuevo al doctor; o a los criados; o a la policía. Todas estas posibilidades, tan razonables, la hicieron sentirse aún más desdichada, porque ella amaba a su marido o, al menos, estaba segura de haberlo amado en tanto él había continuado siendo eso: su marido. ¿Pero quién era él ahora? ¿Quién era aquel indeseable ser que permanecía a oscuras en su despacho y en virtud del cual acababa de cerrar con llave la puerta de su alcoba? ¿Quién era aquel infortunado intruso que le hablaba de una hija que no existía y acerca de la cual le pedía un juramento, como si en efecto esta hija existiera y no aquel otro mundo que habían compartido juntos hasta ahora? ¿Cómo resultaba admisible que ella hubiese dejado transcurrir varias semanas con aquel oscuro visitante en su casa, del cual acababa hoy de percatarse? Nada tan ajeno a uno como un loco, pensaba; nada más repulsivo e ingrato. Ningún otro riesgo semejante. También había oído narrar historias de espíritus y apariciones, de espectros perfectamente comprobables que atormentan a los vivos, y hoy se reía de ellos y de su candidez infinita. Porque ya no era el temor en sí a cualquier posible amenaza física lo que la tenía allí inmóvil, petrificada, sino el simple hecho de que una persona tan familiar y querida, tan inofensiva y generosa, con la que almorzaba a diario y paseaba por las tardes en coche, se hubiese convertido de pronto en una suerte de monstruo al que nada le unía sino aquel desatado terror. Verlo aparecer a la puerta —se dijo— y caer muerta en el acto, todo habría sido uno.

Pero la puerta permaneció cerrada y el día amaneció soleado, ligeramente fresco y grato. Gorjeaban en la enramada los pájaros y los coches se deslizaban normalmente por la avenida, como todas las mañanas. Se contempló un rato al espejo, sobresaltándose de su feo aspecto. Sintió pena de sí misma y a continuación una inmensa soledad. Fue a llorar de nuevo, aunque consiguió reprimirse, todavía con la imagen fresca de su espantoso rostro en el espejo. Después telefoneó a sus hijos y en seguida al doctor. Más tarde se acomodó en su escritorio e inició las primeras líneas de esa angustiada carta que habría de traerme aquí. “A ti —me decía en ella—, que has sido su mejor amigo y confidente, te pido con toda urgencia que vengas. ¡Es horrible lo que ocurre y necesito que me ayudes! Yo sé cuánta molestia te ocasiono con esto, pero haz un esfuerzo y ven, aunque sólo sea por unas horas. Te viviré agradecida siempre y lo mismo mis hijos. Apresúrate, o no sé lo que va a ser de mí”.

El asunto me pareció grave, lo confieso, mientras miraba ir y venir al enfermo a lo largo de su despacho, hondamente preocupado y con las manos atrás. Aparecía perfectamente afeitado, pero intensamente pálido y ojeroso, como si no hubiera conseguido dormir en el curso de las últimas noches. Lo noté enflaquecido y torpe, un poco titubeante al hablar, yo diría que hasta receloso, pero, ante mi sorpresa, su mente parecía muy lúcida, no sólo por lo que se refería a hechos lejanos y normales, sino a la propia situación que se había creado y de la que parecía poseer una serie de certidumbres muy precisas, que sólo dejaba traslucir de un modo muy hábil y hasta sospechoso. Solamente esa nota discordante, misteriosa, de aquel desatinado matrimonio de una hija que no existía, me avisaba del lamentable estado de su mente. Mas aún en ello su precisión y minuciosidad eran sorprendentes, dándome la impresión de que, en el curso de aquellas semanas, había examinado la cuestión muy a fondo y con tal cúmulo de detalles que yo tenía a menudo que realizar un cierto esfuerzo para no dejarme arrastrar a la misma trampa que lo había atrapado a él.

Escuchábalo en silencio, con la máxima atención y perplejidad, fingiendo pesar cuidadosamente cada uno de los numerosos riesgos que el tal matrimonio traería consigo.

—Ella es una niña aún —expresó en algún momento, deteniéndose ante mí con las manos en los bolsillos—, y tampoco debo culparla de lo que pudiera parecer a primera vista falta de responsabilidad. Más bien he de culparme a mí por haberla educado como lo hice, con una extrema dedicación, de la cual empiezo a dolerme. Supuse equivocadamente que las cosas habrían de continuar como hasta la fecha y que nunca se apartaría de mi lado, contando en todo momento con mi apoyo y mi consejo. En eso estuvo mi error, lo reconozco, pero nada de esto justifica nada. Yo sé que aceptar a ese truhán en mi casa, con quien ella se ha encaprichado, sería precipitar su ruina. Pero no pienses que es mi egoísmo el que me hace hablar así, pues no soy tan insensato como para pretender que esa alegría que ella me dio siempre, y que fue la única razón de mi vida, me pertenezca por entero a mí. Sabes muy bien a lo que me refiero y te ruego que me comprendas.

A veces se detenía junto a la ventana para contemplar el jardín o se volvía a mirarme con ojos tristes y ensombrecidos en los que se adivinaba un profundo pesar; o bien se volvían suplicantes y ansiosos, como si esperase de mí, y sólo de mí, el alivio necesario, tal vez la palabra decisiva que lo liberara en parte de aquel grave conflicto en que se hallaba actualmente. Le vi sentarse de nuevo, apoyar los codos en la mesa y dejarse vencer al fin por un visible desaliento.

—Tú ves cómo he renunciado a todo por ella. ¡Veme aquí cómo estoy! Desde hace mucho tiempo no pienso en otra cosa. Mis negocios, mi familia, mi bienestar y mi salud no me importan gran cosa. Sólo tengo el remordimiento de haber educado a mi hija de tal suerte, sin detenerme a pensar que más tarde o más temprano tendría que enfrentarse por sí misma a otras personas mucho menos generosas que yo y sin escrúpulos. Es culpa mía, lo sé, y no hace falta que me lo repitas. Pero tú puedes salvarla, debes hacerlo. Es preciso que consigas que mi hija quede libre de ese truhán, de ese pequeño monstruo que se está burlando de sus sentimientos y trayendo sobre nosotros toda la desdicha imaginable. Prométeme que lo harás, o que intentarás hacerlo al menos, pues solamente en ti tengo confianza.

Fue en aquel preciso instante cuando me puse en pie para entreabrir la ventana y dejar que penetrara el aire. Sentía un agobio creciente, como si alguien me tuviese cogido del cuello, y un deseo casi insoportable de abandonar cuanto antes aquella casa. E iba a hacerlo, supongo, cuando él adelantó unos pasos, posó sus manos en mis hombros y, mirándome fijamente a los ojos, formuló la más extraña pregunta:

—¿O también tú supones que estoy loco?

Nos miramos largamente, y añadió él con indecible tristeza:

—¡Sí, también tú lo supones! ¡Qué le vamos a hacer!

En seguida se apartó de mí con gesto desolado y se quedó mirando el muro. Oí un reloj que daba las horas y francamente no supe qué decir. De pronto, reparé en algo muy extraño, que me había pasado inadvertido, y pregunté fingiendo la mayor naturalidad cómo se llamaba su hija y concretamente dónde se encontraba.

Fue un momento inolvidable, quizá el más extraño que he vivido, pues le vi volverse poco a poco y observarme detenidamente desde no sé qué lejano mundo que me sobrecogió. Así continuó un buen rato, sin apartar de mí su vista, como si el eco de mi pregunta continuara recorriéndole el cerebro alocadamente. Por fin fue despegando los labios y, con una voz desencantada y triste, que no parecía la de él, confesó:

—En cuanto a lo primero, no lo sé. ¡El caso es que no lo sé, y ese es el problema! —y se desplomó en su asiento.

Mas, a poco, y como ante una ocurrencia imprevista que pareció reanimarlo visiblemente, extrajo de su bolsillo un manojo de llaves y abrió un cajón de su escritorio, del que extrajo un misterioso sobre que me alargó diciendo:

—Puedes leer esta carta, si lo deseas. Realmente no hay inconveniente alguno en que lo hagas.

Tomé el sobre entre mis dedos y vi que, en efecto, aparecía escrito en él, de su puño y letra, un domicilio y el nombre de una ciudad extranjera, aunque no el destinatario, que aparecía en blanco. Me pareció todo tan descomunal e incoherente, que volví a dejar la carta sobre la mesa, cosa que debió originarle una contrariedad muy grave, pues exclamó:

—Te he pedido que la leas. ¡Es más, te lo exijo!

Volví a mirarle recelosamente y extraje la breve carta, que constaba únicamente de cuatro líneas. Decía así: “Ven. Vuelve a tu casa cuanto antes y no cometas semejante locura. En memoria de los días felices te pido que no hagas nada que pudiera ocasionarme la muerte. Vuelve, recapacita y sabes que estás perdonada”.

Hubo un prolongado silencio durante el cual me sentí como un ser ridículo y necio a merced de una multitud de insolentes que se mofaran de mí. Entonces él, inclinándose sobre la mesa y tomándome por un brazo, prorrumpió con extremado misterio:

—¿Verdad que harás esto por mí? ¿Verdad que sí lo harás?

Y yo respondí que sí mientras me iba poniendo en pie, temeroso de cualquier exceso de su parte, ya que su excitación parecía ir en aumento y temí que no supiera controlarse. Pero el hombre continuó en su asiento inmóvil, sonriendo maliciosamente y guiñando sin cesar los ojos, como si algo, que no era perceptible para mí, le ocasionase ahora aquel contenido regocijo.

***

Mirando cruzar el paisaje desde la ventanilla del ferrocarril me preguntaba secretamente si, de un modo inadvertido, no había caído yo al fin en aquella funesta trampa en que yacía preso mi pobre amigo enfermo. ¿Qué propósito concreto era el mío al realizar este desatinado viaje del cual, apenas iniciado, comenzaba ya a arrepentirme? ¿Qué suerte de delirio, inconfesable a todas luces, me había hecho aceptar neciamente la posibilidad de un hecho inexistente que sólo tenía validez en la mente enferma de un hombre? ¿Qué esperaba encontrar en aquella ciudad lejana —veinte largas horas de viaje— a la que me dirigía clandestinamente, con una creciente vergüenza, a sabiendas de que realizaba un acto del cual yo mismo empezaba a avergonzarme? ¿Qué buscaba, en resumen, y qué clase de encuentro era el que me prometía?

Habían transcurrido dos meses desde mi última visita al enfermo, cuando una idea involuntaria, basada en no sé qué problemáticos argumentos, me hizo concebir un día la posibilidad de que algo sumamente oscuro e indescifrable, que no atañía a los doctores, existía en el fondo del asunto. Tuve, es cierto, que persuadirme a mí mismo de lo disparatado de mi propósito, de lo descomunal de aquella idea, a fin de poner a salvo mi integridad mental, como si me dispusiera a aceptar un extraño juego, en el que de antemano no creía, pero que originaba en mí una curiosidad extrema y punto menos que malsana. Y mirando ahora los árboles que cruzaban velozmente ante mis ojos, procuraba reafirmar aquella idea de que no todo lo visible es solamente nuestra realidad, sino que la auténtica realidad se esconde detrás de esa formal apariencia, que nosotros, precipitada y gratuitamente, llamamos única realidad. Pero no bastaban estos argumentos para tranquilizar mi espíritu ni justificar ese acto desatinado y absurdo que estaba por llevar a cabo. Percibía, muy dentro de mí, un oculto temor de mí mismo, una sorda desconfianza y como una vaga sospecha de que tampoco mi mente me ofrecía garantías dignas de tomarse en cuenta.

Fue hacia la media tarde que llegué a mi lugar de destino, y aún recuerdo con qué zozobra y humillación pisé el andén de la estación, temiendo ser sorprendido por alguien en mi vergonzosa tarea, lo mismo que si me encontrara realizando un acto feo y deshonroso.

Era una pequeña ciudad de unos cien o doscientos mil habitantes, que aparecía a esa hora bajo los últimos rayos del sol en un dorado crepúsculo. Tan luego me alojé en el hotel y puse mis cosas en orden, me eché la carta del enfermo al bolsillo y salí precipitadamente en busca de un taxi. Supe que el domicilio que buscaba pertenecía a uno de los barrios más alejados y humildes de la ciudad, y cuando el taxi se detuvo me encontré, en efecto, ante la fachada de una vieja casa de dos pisos, en cuya planta baja aparecía un rótulo que anunciaba un diminuto bazar de antigüedades que permanecía cerrado a esa hora. Me trasladé a la acera de enfrente para tener una perspectiva mejor del edificio. Dos pequeños balcones cubiertos de polvo, y también cerrados, dejaban ver tras ellos las sombras de unos visillos corridos. De momento, me pareció que la casa se hallaba vacía, aunque pronto pude enterarme de que no era como me suponía, sino que la casa se hallaba ocupada y que no tendría, para comprobarlo, sino que llamar a la puerta.

Fue un instante muy particular aquel en que, tras cruzar de nuevo la calle, me situé ante el pequeño portal y levanté una mano para hacer sonar el timbre. ¿Debo decir que mi corazón palpitó de un modo diferente al acostumbrado y que un agrio sabor indefinible me subió del estómago a la boca? Encontrara lo que encontrara allí, en aquella casa, supe que nunca sería tan grave como mi imaginación me lo anunciaba entonces. Apreté el botón dos veces consecutivas y no tuve que aguardar demasiado. La puerta se abrió de pronto y me encontré frente a frente con una mujer de mediana edad, aparentemente adormilada, que me preguntó con cierta aspereza lo que yo deseaba. Extrañamente no había previsto una pregunta tan lógica y no supe qué replicar de momento. Recordé el rótulo del bazar y me informé a qué hora estaría abierto. La mujer me observó de arriba abajo y también pareció pensativa. Después, tras un leve titubeo, me invitó a pasar, añadiendo:

—Puedo atenderlo yo.

Penetramos en un estrecho pasillo, que permanecía a oscuras, y ella dio la luz. Había una atmósfera sofocante y un olor no demasiado grato, que me expliqué inmediatamente al ver cruzar ante nosotros una bandada de gatos persiguiéndose alocadamente. La mujer daba vueltas a una llave y me mostraba el camino al pequeño bazar, donde el olor era aún más intenso y la oscuridad aún más deprimente. Una luz no demasiado clara me puso en contacto con aquel deplorable recinto, lleno de viejos y sucios cachivaches que se amontonaban sin ningún orden sobre las mesas. Paso a paso, seguido siempre de cerca por la mujer, fui recorriéndolo minuciosamente, deteniéndome aquí y allá, tomando cualquier objeto y examinándolo, volviéndolo a depositar en su lugar de origen.

—Todas las cosas tienen su precio y puede usted informarse de él por sí mismo —me dijo.

Caminábamos en silencio, uno tras otro, y yo ya llevaba bajo el brazo dos o tres chucherías que había resuelto comprar con el único propósito, naturalmente, de congraciarme con la propietaria y justificar mi presencia en aquella casa. Cuando di por terminado el recorrido y le indiqué a la señora que me quedaría con ellas, la mujer las tomó en sus manos y dirigiéndose a un pequeño mostrador fue envolviéndolas con pereza, sin levantar siquiera la vista, como si aquel trabajo que desarrollaba ahora tuviera muy poco en realidad que ver con ella. Aprovechando el momento, comenté:

—Hay aquí cosas interesantes y es posible que vuelva mañana.

Tampoco esto pareció interesarle demasiado y objetó:

—Si lo hace usted le ruego que sea más o menos a esta hora, pues es la única en que mi hija o yo podríamos atenderlo.

Aquí saltó mi corazón de nuevo, como si lo que acabara de escuchar constituyera un acontecimiento fabuloso.

—¿Tiene usted, pues, una hija? —pregunté al fin con tal ansiedad y zozobra que la mujer esta vez sí pareció reparar bien en mí y no sin cierta alarma.

—Por supuesto que la tengo —expresó desconfiadamente—. ¿Y por qué no habría de tenerla?

Francamente era lo cierto. Todo el mundo, a fin de cuentas, puede más o menos tener una hija. Pero, ¿qué clase de hija?, me habría gustado preguntar. Y otra vez me avergoncé de mi propósito. Entonces la mujer sonrió con desgano y la oí murmurar entre dientes, como hablando consigo misma:

—Quizá le parezca extraño, pero tengo en efecto una hija, muy bella y joven, por cierto. También yo lo soy, aunque no lo parezca.

Salíamos ya de nueva cuenta al pasillo y yo no encontraba forma de prolongar un poco más la entrevista, sin despertar sospechas en la mujer, que empezó a mostrarse intrigada.

—¿Es usted extranjero? —me preguntó al cabo.

—Justamente —le dije—. Y es la primera vez que visito esta ciudad.

—¡Extraño! —oí que murmuraba ella—. ¡Extraño que haya venido usted a parar aquí! No es este un barrio muy frecuentado por extranjeros —añadió, y se hizo a un lado para que pasara.

Esto me abrió el camino expresándole que en el propio hotel me habían recomendado especialmente su establecimiento. La mujer se mostró halagada y como unida de pronto a mí por una natural simpatía.

—¿Viven ustedes solas? —me atreví a aventurar.

Hubo una leve pausa, y replicó con tristeza:

—No, no, señor, vivimos aquí arriba con mi marido, que se encuentra enfermo. Desde hace algunos meses hemos cerrado el establecimiento y sólo en los ratos que tenemos libres solemos atenderlo nosotras. Pero esto tampoco durará demasiado tiempo, pues mi hija se casará próximamente y yo tendré que atender mi casa y clausurar el bazar definitivamente.

—¡Oh! —fui a decir atolondradamente, sin conseguir articular una palabra —, ¡su hija se va a casar!

Pero en aquel momento oí que sonaba el timbre y la mujer me rogó que la disculpara un instante.

—Ahí debe estar ella, estoy segura —prorrumpió con alegría —. Podrá usted verla ahora mismo.

Desdichadamente no era su hija, sino alguien que, tras cambiar unas palabras con la señora, desapareció de improviso. Lamenté infinito mi mala suerte, aunque escasamente lograba ahora mantenerme en pie. Mas, a poco, el timbre sonó de nuevo y esta vez alcancé a distinguir en la penumbra del pasillo la figura de una esbelta jovencita que se me acercaba presurosamente.

—¡Ahí la tiene usted! —prorrumpió la madre con notorio orgullo y sonriéndome por primera vez—. ¿No es propiamente encantadora?

La muchacha también sonrió y me tendió con despreocupación la mano. Parecía un poco turbada, y pude notar su belleza, el tono claro de sus ojos y unos largos y sedosos cabellos que le caían sobre los hombros. Frente a ella, me sentí como ante la más insólita aparición imaginable, como ante un ser del otro mundo que se presentaba alegremente, inconsciente de su terrible significado.

—Es un cliente extranjero —explicaba ahora la madre— y me promete que volverá mañana. Tal vez prefiriera, si no estoy muy equivocada, que fueses tú quien lo atendiera y no yo. ¿Volverá usted, señor? —inquirió aproximándoseme.

—Volveré —dije, sin dejar de observar a la muchacha, a quien alargué la mano de nuevo.

Después me lancé a caminar infatigable y apresuradamente, como huyendo de algo perfectamente inaudito en lo que ni yo mismo creía. Pero ya una vez en el hotel, más serenados mis nervios, no pude sustraerme a esta alentadora y a la vez desoladora verdad: ¿había algo de sobrenatural en que un matrimonio y su hija habitaran precisamente la casa de donde acababa yo de regresar ahora? Nada me quitó el sueño, y a las cinco en punto de la tarde volvía yo a llamar al timbre de aquella casa, con un sabor en la boca aún más agrio que la víspera.

¡Vasto, insólito, abrumador mundo por el cual camina el hombre a tientas, inconsciente de su enigmática trascendencia!

¿Cómo lograr explicarme aceptablemente lo que ocurrió a continuación, sin volver a abrigar aquellos oscuros temores que me asaltaban acerca de la integridad de mi mente? Porque todo, en efecto, cuanto fue acontecido sucedía con tal atroz naturalidad, era tan sencillo y cotidiano, y a la vez tan inconcebible y grotesco, que no acerté a dilucidar si era a la sencillez del hecho a lo que debería atenerme o, por el contrario, convendría resignarse a ser partícipe de un hecho tan inadmisible que ni la mayor capacidad de reflexión conseguiría serenarme.

Porque una vez realizadas mis compras, atendido de nuevo por la madre —la hija no habría de presentarse hasta más tarde—, ambas habían mostrado el deseo de obsequiarme una taza de café o té, hecho al que accedí muy complacido. Y así fue que subimos hasta el primer piso de la casa, donde fui introducido a una pequeña sala, llena de toda suerte de cachivaches, donde quedamos instalados. Pero no había transcurrido mucho tiempo cuando oí que sonaba un timbre. La jovencita se levantó nerviosamente y desapareció por unos instantes. A su regreso advertí que madre e hija se cambiaban una extraña mirada y hubo, como si dijera, un instante de zozobra entre ellas. No me resultó difícil comprender que el asunto se refería a su padre enfermo y dije algo al respecto como que acaso estuviera yo importunándolas u ocasionándoles una molestia innecesaria. Rápidamente la madre se aprestó a objetar que no, que ambas se sentían encantadas con mi presencia y que esta visita era como cualquier otra para ellas, un suceso nada común en la vida diaria de la casa.

Proseguimos la merienda, cuando ocurrió algo que sobresaltó a las dos mujeres tanto o más que a mí mismo, pues sentí que alguien se acercaba por el pasillo caminando penosamente. La señora se puso en pie rápidamente y desapareció tras unos instantes de mi vista. Quien se encaminaba hacia la sala se detuvo de pronto y escuché una discusión en voz baja, evidentemente con el propósito de que no llegaran hasta mí sus palabras. Inicié de algún modo una charla con la muchacha, quien parecía igualmente intranquila, más atenta a lo que sucedía en el pasillo que a cuanto yo pudiera decirle. De pronto pude escuchar con claridad la voz de un hombre:

—Es inútil que pretendas engañarme, y te ruego que no te opongas, pues sé muy bien que es el abogado que viene a comunicarme que ya fue convocada la junta de acreedores. Yo mismo debo hablar con él y te ruego que nos dejen solos.

Visto todo aquello como un suceso más de la vida, dentro de una familia, resultaba lastimoso o triste y nada más; pero observado con otros ojos —con los míos precisamente—, una porción de vida sobrenatural, incomprensible y exorbitante se me revelaba amenazadoramente. Sí, aquella era una encantadora criatura, hija de un modesto anticuario y de su mujer, que se aprestaba a contraer matrimonio en una ciudad cualquiera y en una fecha de tantas que para los demás siempre pasa inadvertida. Y aquel lamentable hombrecillo, que yo miraba atónitamente, tampoco parecía ser a primera vista sino un enfermo de tantos, un infortunado demente, cerrado en su oscuro cuarto, olvidado al parecer de su propio problema, que por lo visto no era otro que aquel próximo matrimonio, y enfrascado, en cambio, en otro mundo ajeno, exuberante y nebuloso donde las grandes finanzas y una imaginaria bancarrota acababan de sumirlo en la más triste ruina. Todo ello, repito, era en sí un hecho de todos los días, que no podría dejar a nadie estupefacto sino acongojarnos simplemente, ¡pero qué insólita relación, qué diabólica coincidencia hacía que descubriera yo hoy en aquella precisa casa el mismo suceso que había dejado atrás, aunque invertido, como si un espejo se reflejase en otro espejo, o más acertadamente, como si la mitad del ser que tenía yo delante no le perteneciera ya del todo y perteneciera, en cambio, a otro distinto de él y enteramente desconocido, que se lo hubiese permutado o intercambiado! ¿Por qué motivos y en qué momento habíase verificado esta trasmutación, esa pérdida que daba origen a la espantosa coincidencia de que dos seres desconocidos compartieran un mismo hecho, el mismo, aunque en esencia invertidos? ¿Qué sorprendente analogía o qué deducción podría hacerse al escuchar en labios de este enfermo palabras extrañas como bancarrota, suspensión de pagos, etcétera, y aquel otro que venía consagrando su vida a la grave preocupación que le causaba el matrimonio de una hija inexistente, pero que en cierta forma sí existía puesto que la tenía yo hoy aquí, al alcance de mi mano?

Se sucedió un breve silencio y la muchacha se puso de pie. Yo también hice lo mismo, pero ambos volvimos a sentarnos al advertir que el enfermo había vuelto a su cuarto y que reaparecía la señora, visiblemente afectada. Pero ya no había de prestar yo atención a nada de cuanto ocurrió a continuación en la sala, porque una sola idea —la de salir cuanto antes de aquella y reintegrarme a mi hotel— me agobió a partir de aquel momento. Un pánico indescifrable y una confusión casi angustiosa me anudaron la garganta mientras bajábamos las escaleras.

—Estúpido de mí —es cuanto acerté a decirme.

Pero no fue de utilidad alguna porque mi angustia iba en aumento y una sensación de soledad infinita, de minúscula pequeñez humana, me acompañó a partir de entonces.

—¡Estúpido! ¡Estúpido! —me repetí dos veces, avanzando por las calles estrechas y desconocidas de aquella ciudad extraña a donde una imprudente curiosidad me había llevado para desdicha mía. Tal vez en mi imprudencia acababa de asomarme a un mundo desconocido y prohibido, donde no dejaba de ser otra ligereza más llamar simple locura a aquello.

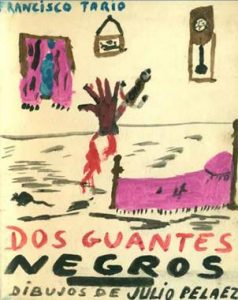

*Fotografía: Francisco Tario, c. 1940/Autor desconocido.

« Acapulco, el fantasma y el sueño A la vanguardia en el debate »