D’Arcy Wentworth Thompson y la matemática de la fisiología

El naturalista escocés publicó el libro Forma y Crecimiento en 1917, donde postuló que las pautas de desarrollo de los entes biológicos están guiadas por procesos físicos que admiten una descripción matemática, ya que ocurren delimitados por las leyes fisicoquímicas

POR RAÚL ROJAS

En 1917, el naturalista escocés D’Arcy Wentworth Thompson publicó un libro que seguramente le hubiera encantado a Charles Darwin. Se trata de Forma y Crecimiento, una obra profunda y extensa que muestra cómo el aspecto y las pautas de desarrollo de los entes biológicos están guiados por procesos físicos que admiten una descripción matemática. Si ya Darwin había postulado que la lucha por la existencia selecciona aquellas mutaciones que hacen a los seres vivos más aptos para sobrevivir, Thompson logra demostrar que esa variabilidad no es un paseo arbitrario en el espacio de todas las formas corporales posibles, sino una evolución que ocurre dentro de los cauces o restricciones marcados por las leyes fisicoquímicas. Es más, precisamente esas leyes harían posibles cambios sustanciales en la forma de los animales, que, sin embargo, obedecen a la modificación de un solo parámetro en el proceso de crecimiento. En pocas palabras, con Forma y Crecimiento Thompson logró conectar las ciencias “duras”, como son las matemáticas y la física, con la morfología biológica.

Thompson escribe en el prefacio: “La fisiología se extiende y fortalece haciendo uso de la química y la física de su época. Poco a poco se aproxima a nuestra concepción de una verdadera ciencia con cada rama de las ciencias físicas con las que se relaciona, con cada ley física y teorema matemático que incorpora”. Además “aprendemos a medir y pesar, a operar con el tiempo, el espacio, la masa y otros conceptos relacionados” para convertirlos en números fisiológicos, ya que “la precisión numérica es el alma de la ciencia”. Y eso, que en la fisiología tiene tradición, Thompson quiere aplicarlo al área de la morfología para entender la estructura de los cuerpos de los animales de manera realmente científica.

Frecuentemente se considera al libro de Thompson como el último clavo en el ataúd del “vitalismo”, aquella doctrina milenaria que considera que la diferencia fundamental entre el mundo de lo inanimado y los seres vivos es algún principio especial o “vital” que separa ambos reinos. Todavía en el siglo XIX renombrados científicos como el sueco Jöns Jacob Berzelius, uno de los padres de la química, o el francés Louis Pasteur, cofundador de la bacteriología, mantenían esa creencia. Pasteur pensaba que existían principios vitales “irreducibles”, es decir, no explicables utilizando la física de su época.

Es cierto que en las ciencias naturales todavía mediaba un abismo entre el rigor experimental de la fisicoquímica y lo descriptivo de la biología, pero esta barrera comienza a ser franqueada en el siglo XIX. Ya en 1828 Fredrich Wöhler había logrado sintetizar la urea, un compuesto de la química orgánica, utilizando procesos de la química inorgánica, demostrando así que entre los dos ámbitos existen vasos comunicantes. Sin embargo, el proceso de desarrollo de un ser vivo desde su nacimiento hasta alcanzar su forma final, parecía aún guiado por misteriosos agentes “vitales”. Por eso Thompson se ocupa de la forma animal, pero también de los procesos naturales que pueden explicar su desarrollo gradual. Según el escocés, explicaciones teleológicas, basadas en “últimas causas”, en realidad no aclaran nada y deben ser rechazadas. En el mundo animal y en el de los objetos inanimados reinan las mismas leyes, pero la complejidad de lo biológico es un obstáculo para comprenderlo. Thompson declara entonces que considerará “la fábrica del organismo, ex hypothesi, como una configuración material y mecánica”, es decir, desprovista de cualquier principio vital no capturado por las leyes fisicoquímicas.

Forma y Crecimiento merecería leerse en una tarde, pero no se puede. Mi edición de 1945 contiene 1116 páginas (323 más que en la edición de 1917), convenientemente divididas en 17 capítulos, que es posible leer saltando de uno al otro, de manera no linear. Es lectura obligada para el futuro biólogo.

Se puede arrancar del capítulo dos, que representa un buen preámbulo para todo el resto porque Thompson explica las unidades y dimensiones a considerar. En procesos de crecimiento, el área crece proporcionalmente al cuadrado de la longitud de un órgano, mientras que su volumen aumenta siguiendo la tercera potencia. Por eso, ya desde Galileo se sabía que una estructura arquitectónica no puede simplemente ser escalada uniformemente en todas sus dimensiones ya que su peso, por ejemplo, puede destruir todas las subestructuras de soporte que a menor escala eran funcionales. Procesos como la velocidad de un pez en el agua, o la velocidad con la que camina una persona, pueden ser reducidos a formulas matemáticas que dependen tan sólo de una o dos dimensiones. La velocidad con la que se camina relajadamente, por ejemplo, depende de la longitud de las piernas y de la ley de oscilación del péndulo. Esa velocidad es entonces proporcional a la raíz cuadrada de la altura de la persona. También por esa discrepancia entre longitud, área y volumen, es que ciertos órganos de un ser vivo modifican su forma para que su superficie crezca al mismo ritmo que su volumen, como en los intestinos, que desarrollan prominencias que aumentan la superficie total de absorción de nutrientes. La forma, como se ve, está conectada con las dimensiones y escala de un organismo. Los insectos pueden volar con sus pequeñas alas, por la viscosidad del aire, pero sería imposible escalar una mosca al tamaño de un gato y esperar que pudiera seguir volando con la misma forma corporal.

Hoy en día sabemos que todos los seres vivos están constituidos por unidades que llamamos células. Aunque ya observadas en el microscopio por Robert Hooke en 1665, fueron claramente reconocidas y aceptadas como tabiques de los organismos hasta la publicación de las investigaciones de Schwann y Schleiden, alrededor de 1839.

A principios del siglo XX aún se discutía, por ejemplo, si las células eran unidades completamente separadas o eran parte de un continuo, es decir, si el protoplasma de las células fluía de la una a la otra. Lo más difícil de comprender, para los biólogos de la época, era cómo cada célula crecía exactamente con la forma que se necesitaba, según su posición en la planta u organismo. Se decía que “la planta genera células y no células la planta”. Es decir, el todo le dictaba su comportamiento a cada parte y no al revés. En la actualidad sabemos que el ADN regula el comportamiento de cada célula. Sabemos además que el código genético se expresa de diferentes maneras en cada célula, según su posición en el embrión. Todo esto era ignorado en el momento que Thompson escribe, así que él postula que cada organismo contiene un cierto “campo de fuerza” (como los magnetos que definen líneas del campo magnético en su entorno) que determina el desarrollo de la planta o animal de que se trate. El alineamiento de los cromosomas en abanico, cuando las células se dividen, así parecería sugerir. Concebir a un organismo como permeado y guiado en su crecimiento por un campo de fuerza lleva a Thompson a expresar escepticismo respecto a la incipiente teoría genética, que le parece muy aleatoria, sin darse cuenta de que precisamente ésta podría darle contenido a su teoría de los campos de fuerza. A pesar de eso, Thompson identifica a la membrana de la célula como un componente activo esencial para la transmisión de fuerzas o para propiciar fenómenos químicos de superficie.

De los capítulos cinco al diez, Thompson analiza sucesivamente la forma de las células individuales, conjuntos de células y los esqueletos de ciertos organismos microscópicos. Lo que quiere Thompson es mostrar cómo la tensión superficial de las membranas celulares y principios de estructuración mecánica, como los que actúan en domos geodésicos, pueden explicar muchas de las formas más espectaculares que podemos encontrar en la naturaleza. Son estos capítulos de contenido altamente “geométrico”, pero hay una idea central que guía toda la exposición: es lo que hoy en día llamaríamos “emergencia”. En un proceso emergente no hay un objetivo predeterminado que guíe todo el crecimiento, sino que un puñado de principios físicos produce la “autoorganización” del resultado final. Thompson lo ilustra en diversas partes de su libro con el ejemplo de los panales de las abejas. Niega que esos insectos sean excelentes “artesanos” que construyen celdas hexagonales perfectas. Lo que ocurre es que las cavidades que las abejas construyen se consolidan como estructura al coagular la cera, si se quiere, en la forma final de paneles hexagonales que tanto admiramos. Es decir, los “campos de fuerza” que Thompson postula y ve activos en los organismos y estructuras, se combinan con fenómenos de tensión superficial, condensación y mecánica, para producir todas las formas que observamos en la naturaleza, como las de los radiolarios. No existe de antemano un plano completo del resultado final, ni en el cerebro de la abeja, ni en el interior de cada célula. Lo que hay es una interacción compleja y dinámica de todos los ingredientes, lo que produce la forma final. El proceso es dinámico porque atraviesa por diferentes fases que corresponden al grado de desarrollo de cada organismo, como en los humanos, con sus diferentes etapas de crecimiento. Thompson no lo sabía, pero el hecho de que células cardíacas se contraigan por sí solas, y ya organizadas en el tejido cardíaco se sincronicen para producir un latido uniforme, eso representa un ejemplo notable de auto organización en la biología. O autopoiesis como ahora se dice.

Otros dos fenómenos forman una parte importante del libro que comentamos. Thompson examina los diferentes tipos de espirales que se pueden encontrar en plantas y animales, así como los mecanismos que las producen. Examina también el llamado proceso de filotaxis, que se refiere a la distribución alternada de las hojas de una planta sobre su tallo. Las espirales se dan por un proceso de crecimiento diferencial de los dos lados opuestos de una estructura. Las espirales las encontramos en los moluscos y en los cuernos de ciertos animales. Aquí, el mérito de Thompson reside en haber recopilado las teorías más importantes para contrastarlas y poder ofrecer una descripción y sistematización de los diferentes tipos de espirales. Lo mismo hace con la filotaxis, para la cual considera también las teorías que la relacionan con la famosa serie de Fibonacci.

El último capítulo corona Crecimiento y Forma haciendo uso de una idea ya utilizada por Durero y otros pintores renacentistas. Podemos superponer una malla cuadriculada sobre el dibujo de una cara o sobre la forma de un pez. Si ahora escalamos el cuadriculado de diferentes maneras, “hinchando” los cuadros centrales más que los cuadros periféricos, obtenemos una nueva malla de coordenadas curvilíneas. Si una cara en la malla se deforma de la misma manera obtenemos otras caras, que parecen todas factibles, curiosamente. Por ejemplo, se puede aumentar el espacio vertical entre las cejas y el tope del cráneo y la nueva cara se asemeja a la de algún vecino. O se puede extender la distancia entre las orejas, con la cara dibujada de frente, y obtenemos otra fisiognomía. Pareciera que una cara humana pudiera ser descrita por una cara prototípica que es deformada utilizando la malla que mencionaba, modificando unos cuantos parámetros. El fenómeno es más impresionante aplicado a la forma de diferentes peces. Elegantes animales acuáticos puntiagudos se pueden deformar para hacerlos mucho más anchos y el resultado es la forma de otra especie conocida. Todo esto forma parte del capítulo llamado “Teoría de las Transformaciones”, donde Thompson pasa revista a la forma de diferentes tipos de insectos, peces, cocodrilos y dinosaurios. Así, el naturalista puede mostrar que procesos evolutivos se pueden a veces resumir y entender mejor estudiando las transformaciones entre los esqueletos que conforman la cadena evolutiva. También entre el cráneo humano y el de otros primates se pueden establecer transformaciones que relacionan los diferentes tipos de estructuras.

Thompson escribió que su libro no necesitaba un prefacio “porque todo el libro es prefacio”. Y así es. No resuelve ninguna de las múltiples discusiones a las que se refiere en su obra, pero si muestra como su solución necesariamente entrelaza principios de la física y de la química. No alcanza las alturas de Hermann von Helmholtz, padre de la fisiología experimental, pero aun así, Crecimiento y Forma es el libro fundacional de lo que actualmente se llama biología matemática. Hoy en día no se puede hacer genética sin operar con reglas de la combinatoria y de la probabilidad. Al diseñar prótesis metálicas para los huesos hay que considerar todas las líneas de esfuerzo que operan en el cuerpo humano. Los matemáticos que trabajan en reconocimiento de caras utilizan una cara prototípica (que llaman eigenface, en inglés) y que se modifica de acuerdo con parámetros que escalan dimensiones adicionales. En la biología se habla de “redes fisiológicas” que operan a nivel molecular en la célula, o a través de hormonas en todo el cuerpo. La biología se ha matematizado y ha cerrado filas con la física y la química modernas.

El libro de Thompson fue un éxito instantáneo y lo hizo ampliamente conocido. Lo mismo inspiró a matemáticos como Alan Turing o a arquitectos como Le Corbusier. Pero si tomamos a Thompson en serio, y aceptamos que su libro es sólo un prefacio, una especie de propedéutico, se trata entonces, sin duda, del prefacio más importante que se ha escrito en la historia de las ciencias naturales.

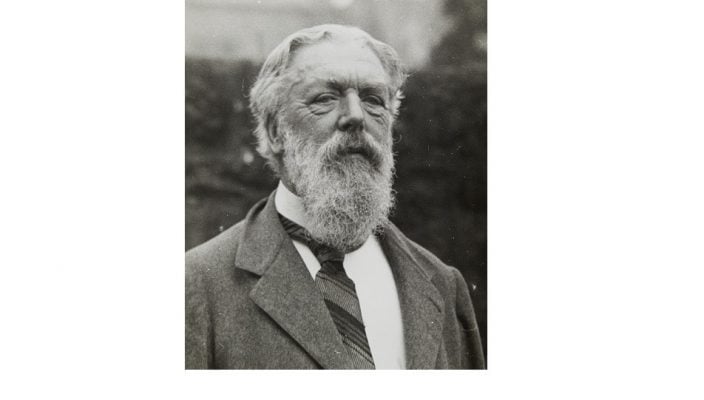

FOTO: D’Arcy Thompson fundó el Museo de Historia Natural de Dundee, donde daba clases, y que también sirvió como su laboratorio/ Crédito de foto: Especial

« Por los otros caminos del sur: “A la orilla de la carretera”, de Vicente Alfonso Cosecha de mujeres: El vacío y la rasgadura, reseña de “Cuando las mujeres fueron pájaros”, de Terry Tempest Williams »