Abrir una obra cerrada: De Sanctis

/

Clásicos y comerciales

/

POR CHRISTOPHER DOMÍNGUEZ MICHAEL

Cuando se dice que hay obras de la crítica semejantes en su perfección a las obras que reseñan es frecuente –entre iniciados o diletantes– enaltecer la Historia de la literatura italiana (1870-1871), de Francesco de Sanctis (1817-1883). Contemporánea de la unidad del reino de Italia y obra de uno de sus protagonistas, esa historia crítica, como ninguna otra, está asociada a la proeza decimonónica del Estado-nación y fue equivalente, en su día, a una versión, laica y liberal, de La divina comedia. Si Dante proyecta –en los siglos XIII y XIV– al toscano como una lengua nacional, despojando al latín de su identidad absoluta con la futura Italia, la Historia de la literatura italiana es un espejo bruñido adrede para que la nueva nación se mire.

El espejo regresa una imagen tan profunda y detallada que es irresistible la tentación de cada partisano en verse retratado en el libro. Unos encuentran al pueblo, como su sujeto pero no han faltado los que le dan la espalda, por elitista, a ese canon. Hegeliano, De Sanctis, profesaba en el fondo “la scienza nouva” del filósofo Vico y le era ajena la noción de Decadencia. De cumbre en cumbre y a sus ojos, la literatura italiana era un ciclo que va de La divina comedia hacia el Cancionero, de Petrarca y de éste, al Decamerón, de Boccaccio; le seguían las Estancias, de Angelo Poliziano; el Orlando furioso, de Ludovico Ariosto; El príncipe, de Niccolò Maquiavelo; los dramas y sonetos de Pietro Aretino; La Jerusalén liberada, de Torquato Tasso; las Rimas y liras, de Giambattista Marino, la propia Ciencia nueva, del otro Giambattista, Vico; Los sepulcros, de Ugo Foscolo y los dramas musicales de Pietro Metastasio.

Concluye De Sanctis con las obras del par de almas –una escéptica y otra católica– pero ambas románticas, de aquellos en quienes se miraba con entusiasmo y en donde encontraba el verdadero Risorgimento en el siglo XIX: el poeta Giacomo Leopardi, y Alessandro Manzoni, cuya gran novela –Los novios– sale del cuadro de la Historia de la literatura italiana y no recibirá su elogio como forma absoluta de la novela histórica sino hasta 1873.

Aunque las menciona al paso y como senderos en los que se vale perderse, De Sanctis descreía de las obras menores aunque no tenía por tales a las de Carlo Goldoni o Vittorio Alfieri. Educado por Dante y Petrarca en que la belleza, por tener forma de mujer, no puede ser sino perfecta, también fue suya la idea de que lo feo no es más que una manera engañosa de lo sublime.

A su poderoso sentido histórico, a su destreza de canonista, se le cayeron, qué duda cabe, varios santos del altar. Mientras Dante –cuya grandeza es vista por De Sanctis como hija de una tensión no resuelta entre la poesía y la filosofía–, Petrarca –al cual liberó de las cadenas del pertrarquismo– y Boccaccio, el primer realista, permanecen incólumes porque pestes van y pestes vienen y ellos no se inficionan. Su batalla por Ariosto –a quien creía hijo pródigo de la familia de Homero y Shakespeare– estaba condenada al fracaso, como lo intuyó Alonso Quijano.

El Orlando Furioso, como el Tristram Shandy, fueron escritas para ser leídas y comprendidas hasta el siglo pasado, como lo atestiguarían Italo Calvino o Carlos Fuentes; condenados por abominables fueron los Polizianos y los Martinos bajo el rigor del gusto neoclásico; el Barroco fue sobajado por los escritores románticos y la fama de Tasso resulta hoy tan extravagante como la de Ernest Hemingway. Su gran Maquiavelo es el nuestro: lejos de ser esa vulgarizada caricatura de Mefistófeles bosquejada en redacciones, salones de clase y tenidas políticas, el florentino fue el primero, nada menos, en pintar al poder en su trato con la ciudad, no como debería ser, sino como lo que es. En cambio, al casi desconocido Vico, los muy modernos lo redescubrieron como arma disponible para refutar a los positivistas y a Karl Marx, quien murió el mismo año que De Sanctis.

Reo de galofobia, es decir, alérgico a los franceses, como su defendido, el conde Alfieri, en sus escritos de juventud De Sanctis se batió por él contra el desdén de Jules Janin, quien como muchos otros críticos extranjeros, creía que la literatura italiana debía darse por bien servida con Dante y punto. Erró De Sanctis y acertó, por una vez, Janin –un crítico de teatro, célebre, superfluo y venal. La peor dramaturgia neoclásica, travestida en romántica, viene de Alfieri. Los hispanoamericanos padecimos esa nefasta influencia. Y al incluir a Metastasio y al drama musical, De Sanctis se guarda de mencionar lo absurdo que sería encontrar a Ludovic Halévy en una historia de la literatura francesa. La ópera deformó a las letras italianas; las tornó monstruosas, ya se ha dicho. Mucho de lo que ha sido grande en esa literatura se escribió contra la ópera y contra su público.

La erudita Historia de la literatura italiana estuvo en la cabecera de Giovanni Gentile, de Antonio Gramsci y de Benedetto Croce, y es uno de los pocos monumentos confortables que ofrece la crítica. Se puede vivir en ella y hasta holgar sin prisa por sus infinitos recovecos. Dice que Dante, inadvertente, queriendo hacer teología, filosofó lo suficiente para traer de regreso a los dioses paganos en el exilio. Ese regreso lo habría hecho sufrir. Petrarca, sugiere De Sanctis, sólo abandona los sofismas retóricos cuando muere Laura y allí nace el verdadero poeta. El Decamerón, ni catástrofe ni revolución, tan sólo fue la vida misma clamando por lo suyo en su alegre vulgaridad. Su Ariosto es un artista sonriente, una magnífica creatura del Renacimiento que no desmerece junto a Leonardo o a Carpaccio. Leyendo a De Sanctis, puede objetarse que el mal fario “maquiavélico” no fue el realismo político, sino la divinización de la patria. Vico hizo que corriese a nuestro encuentro el Ser inmóvil de los griegos. Foscolo fue un escritor en la medida exacta del joven Napoleón Bonaparte y Leopardi cultivó, en el escepticismo, una religión. Entre Dante y el Zibaldone leopardiano, además, la filosofía y la poesía no se encontraron (ni se buscaron) en italiano, aunque Petrarca fuese novísimo nominalista.

Revolucionario en 1848, De Sanctis pagó su ansiedad por la unidad italiana con el exilio en Zurich. Político de temperamento moderado, combatió el republicanismo, fiel a la Casa de Saboya y ministro de instrucción pública, en 1861, siendo rey Víctor Manuel II y Cavour, jefe de gobierno; repitió en el cargo entre 1878 y 1881 bajo el reinado de Humberto I, con otros jefes de gobierno de posteridad incierta. De izquierdas, su moderantismo, le fue duramente criticado durante los años de plomo de la centuria pasada y su Historia de la literatura italiana, juzgada como obra ambidiestra: escrita con la mano izquierda para servir a la mano derecha. Más admirable le parece, a su sucesión de admiradores, que el fatal historicismo desanctiniano sea una defensa, obra tras obra, de la autonomía del arte, proeza crítica siempre pretendida y escasamente alcanzada.

Giuseppe Borghese pidió en 1905 que la crítica de De Sanctis fuese considerada en paridad a la de Taine (cuya teoría ambiental fue considerada burda por el italiano), Thomas Macaulay, Sainte-Beuve o G. E. Lessing, en la misma época en que el gran crítico europeo de la otra península –Marcelino Menéndez Pelayo– también estaba excluido de toda consideración. Croce se presentó como heredero de De Sanctis e intentó hacer de su propia estética una continuación anunciada por la de su maestro, quien poco decimonónico en ese aspecto, desconfiaba de los sistemas aunque el final fue obsecuente con el de Émile Zola. El comunista Gramsci, en los Cuadernos de la cárcel, llamó a regresar a él, para fichar a un luchador por la hegemonía cultural. René Wellek imaginó al crítico, en De Sanctis, como un actor en plena obra que la juzga desde adentro y participa de su desarrollo. Lejos de ser un espectador, es un actor protagónico y acaso el héroe, lo cual no deja de ser paradójico, porque según el profesor de origen checoslovaco, De Sanctis prefería a los autores impersonales.

Escribir elogios de De Sanctis es una rutina de vieja prosapia. Firmo el mío, eco probable de algún otro, leído antes: si toda obra italiana fuese borrada del ciberespacio, de los discos duros y de las bibliotecas, un solo ejemplar sobreviviente de la Historia de la literatura italiana, de Francesco De Sanctis, sería suficiente para probar la grandeza de esa literatura.

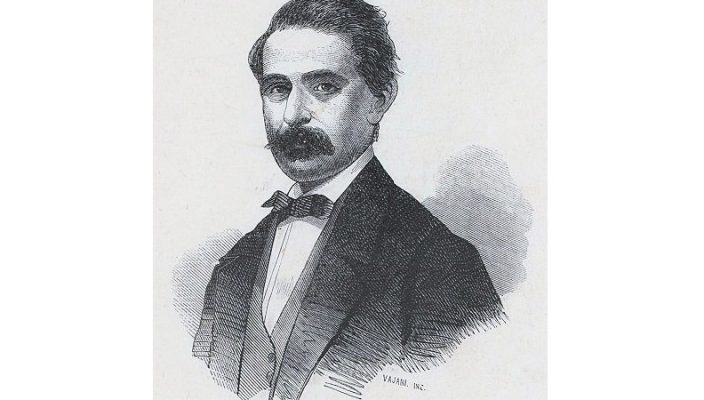

FOTO:

« Un día en la vida del dependiente de una librería para adultos El etnocidio maya »