Dos cuentos de Esther Seligson

/

Originalmente titulado como “El encuentro”, el primero de estos dos cuentos, ahora con el nombre de “ El candelabro”, forma parte del primer libro de Esther Seligson: Tras la ventana un árbol, de 1969. Esta versión incorpora cambios que dejó indicados a su albacea, por lo que puede considerarse una versión definitiva

/

POR ESTHER SELIGSON

El candelabro

Entró por la ventana, y no porque hubiera olvidado las llaves, sino porque pensó que sería la forma más fiel de llegar hasta ahí. El departamento se encontraba en la planta baja, en un recodo del pasillo que desembocaba en un patio interior sucio y oscuro. Despegó cuidadosamente el vidrio flojo de la ventana, empujó la manija por dentro y abrió. Antes de asegurarse que esa era la cocina, volvió a colocar el vidrio, corrió las cortinillas y se quitó los zapatos, (siempre le gustó entrar así cuando llegaba tarde, para sorprenderlo.) Sí, era la misma casa húmeda, solitaria. Atravesó sin mirar nada. El otro cuarto, una pieza no muy amplia, la única, estaba delimitado al fondo por un ventanal opaco que abarcaba la mitad del muro. Contra la otra mitad, un sofá-cama se apoyaba. Hacia la derecha la pared estaba recubierta de paisajes, de retratos de escritores, de poemas y dibujos de parejas amorosas —copias hindús— esbozados apenas con tiza, garabateados. Los adivinaba palpitantes en la penumbra. Al centro, la mesa llena de libros y papeles ocupaba casi todo el espacio libre. Sus dedos sintieron algo pegajoso y turbio al deslizarlos por encima; encendió una vela, era polvo, polvo espeso y compacto, tiempo hacinado sobre el tiempo, sobre las cosas. Y sin embargo, todo parecía estar solamente dormido, las dos sillas baratas que habían comprado en un mercado popular, el librero tosco con sus figurillas de barro y de vidrio soplado y los libros de viejo, la jaula de paja que nunca tuvo un pájaro porque ellos amaban la libertad y no hubieran soportado su gorjeo de prisionero, las gruesas velas inoradas suspendidas a los lados de la puerta sobre cucharones de negro metal, el tapete café de la lana áspera con sus palomas blancas a los pies del sofá, y el sofá mismo con sus cojines arrugados y quizá tibios aún. En el rincón, el candelabro de hierro forjado con sus tres brazos salomónicos que encontraron una tarde en aquella tienda de antigüedades entre columnas de madera carcomida, estatuas de piedra truncas, candiles sin lustre, arañas barrocas de cristal suspendidas tristemente, enormes capelos rellenos con flores de papel estaño azules y ocres, jarrones labrados de transparente colorido, cofres de piel ajada y cerraduras misteriosas, secreteres hoscos, melancólicos, cristos de torturado semblante abandonados entre alegres postores de porcelana rosa en idílicas actitudes, cabeceras sin pies y pies sin pantallas, rostros apergaminados y rancio abolengo enmarcados en oro viejo, viejísimo, y él estaba ahí, tendiendo los brazos sinuosos, semioculto entre unas vigas, como si desde siempre los hubiera estado esperando precisamente a ellos. Aún guardaba las gotas multicolores de cera entre sus negros bucles, los residuos de las últimas luces, de encuentros últimos. Parecía que sólo los objetos habían podido retener aquellos detalles que la memoria perdiera, fatigada ya de tanto recordar. Evocándolos, las imágenes estallaban como un globo en fríos pedazos de aire para mezclarse entre sí, hierbas que se enredan entre las piernas sacudiendo grillos chillones por todos lados. Y ese caos apenas se había vuelto tangible ahora, porque ya no estaba centrado en el dolor de la separación, sino que había ido expandiéndose hasta tocar casi los límites de la amnesia. Pero no volvía ahí para tratar de rescatar los residuos del pasado: al contrario, Adriana sabía que en el amor las reedificaciones son fósiles que se desintegran al contacto de la luz, flores secas que se pulverizan entre los dedos. Buscaba un algo, un diluvio que, sin destruir, lo sepultara todo.

Se sentó en el suelo apoyando la espalda contra el sofá, los brazos alrededor de las rodillas y la cabeza sobre ellos. Quería hacer el silencio en sus pensamientos, y no mirar cada una de las sombras que se desprendían de los objetos y de la habitación que parecía una gran cripta familiar poblada de fantasmas ansiosos de aire. Tenía miedo y calosfríos, de un momento a otro esperaba escuchar un quejido o el rasgueo de un cerillo. Se dejó invadir por el sopor de la penumbra, su cuerpo se aflojó y las lágrimas brotaron libres, se diría que volaban pues la luz de la vela temblaba también. Al levantarse y apoyar las manos sobre el piso, encontró el broche que creyó haber perdido la última tarde que estuvo con Sergio en el campo, cuando él tropezó con la concha vacía de un caracol entre las piedras.

Se encontraron una tarde en que llovía pesadamente y, a través de la monotonía nublada, las palabras se hicieron frases, las frases sentimientos y los sentimientos un gesto rápido sobre la mejilla, un beso que él depositó sin esperar respuesta, como si hubiera querido retener y sellar todo lo que le contara de su vida hasta ese momento para empezar una nueva, otra, juntos. Ella lo llamó a su oficina unos días más tarde, y a partir de esa mañana el verano alargó sus luces un poco más y coloreó las nubes con mayor esmero, perfumó las noches de silencios campestres y desplegó sus vientos entre ahuehuetes y maizales.

Adriana buscó sobre la mesa el álbum fotográfico. Casi siempre, a causa de su trabajo, Sergio llevaba una cámara, y ambos habían decidido coleccionar las fotos, las cortezas y flores secas, las piedras y todo lo que encontraban o compraban durante sus paseos cuando alquilaron el departamento, o quizá —pensó Adriana al voltear las hojas duras del álbum— había sido precisamente al revés: que para poder guardarlo todo, incluso el tiempo miedoso de futuro y el futuro incierto, era menester una habitación, un lugar apartado capaz de contenerlo todo, un arcón o un tibio ropero abandonado.

En el lago, apenas unas semanas después de su encuentro, ella supo que, a pesar de su habitual indiferencia y el temor de darse a conocer, se entregaría impulsivamente, sin más reflexión, por fragmentos, y que la imagen que Sergio se formara de ella jamás la tendría otro igual ni sabría ella recuperarla en su totalidad. Cerró el álbum. La separación se había presentado como una serie de espejismos movedizos, de vértigos ciegos, de espasmos mudos. Se recostó en el sofá y se durmió al cabo de un rato presa de agotamiento. Al despertar, ya la vela estaba apagada y la habitación había cobrado el aspecto de un gran agujero suspendido. Adriana no se atrevió a levantarse, ni siquiera a moverse. Trataba de reconocer, de distinguir los contornos de las figuras, de los libros, de los grabados en la pared. Sólo el candelabro que se erguía a sus pies tenía forma de vida.

Muchas veces se despertaron así, olvidando en el sueño lo que los ataba a las otras personas, y, considerando solamente la languidez de sus cuerpos, volvían a amarse porque querían perderse, otra vez, en el oleaje sordo, único que adquiría realidad, del vaivén amoroso. Pero el momento de separarse llegaba siempre, inevitable; Adriana volvía a su casa como a una angustia y Sergio al lecho conyugal, probablemente con la esperanza de hacer olvidar a su mujer agravios y recriminaciones. Y muchas veces también habían sacrificado sus hermosos paseos de los primeros meses para encerrarse entre esas cuatro paredes suyas, simplemente para leer en voz alta, para leerse uno al otro trozos de poesía, de novelas, como si hubieran querido ahogar los ecos del mundo de los otros y del suyo propio, del más íntimo, aquél que albergaba ya la soledad futura.

En alguna parte Adriana imaginó una taza de café caliente que absorbiera el frío de su cuerpo y las sombrías emanaciones de las cosas. Buscó a tientas y encendió una vela del candelabro; la llamarada azul se tiñó de rojo y ella se sintió menos sola; encendió la segunda y un leve temblor atravesó por sus miembros, parecía embrujada por ese robusto tridente negro que no era sólo un sostén, sino que irradiaba la luz anaranjada desde sus más profundas partículas; la última vela iluminada arrancó de sus labios una sonrisa y al instante buscó, con una inquietud infantil, las dos gruesas velas moradas reposando sobre sus cucharones de metal. Nada recordaba ahora tristeza alguna, todo había recobrado su concreta significación bajo el violento resplandor amarillo, el único significado verdadero: los fantasmas estaban integrados a las cosas, el polvo al recuerdo, el tiempo al pasado. Adriana presentía las gotas de lluvia a través del aire que se filtraba por el ventanal semiabierto y el quicio de las puertas. De pronto, una gran alegría lo inundó todo: ella agitó sus brazos, sus piernas imitaron un giro acompasado y, sin dejar de sonreír, con todo el cuerpo, apagó una a una las luces, y no salió por la ventana, sino que abrió suavemente la puerta, y sin mirar nada partió muy despacio.

El balcón

Para Braulio

Pensé que se habían mudado. O muerto. Pasaron días, creo incluso que fueron semanas, en que nadie abrió los postigos. Y no que tuviera yo algún interés especial, pero entre vecinos hay cosas que se notan sin remedio. El edificio en que vivimos tiene la particularidad de que todos los departamentos abren las ventanas a un patio central donde, igual, confluyen todos los pasillos y las puertas. Así que, quieras o no, uno siempre está al tanto de lo que ocurre en las viviendas. Con una salvedad: ésta de la que hablo se encuentra al mero fondo del corredor en el último piso, en realidad más arriba, en el ático, y tiene su propia escalerilla —de modo que no puedo saber si entran o salen—, y un balcón que veo desde mi dormitorio por encima del techo del edificio, con un ancho tejadillo que, sin embargo, no lo salva del escaldrante sol estival, pues da justo al poniente.

Viven ahí dos hombres y un gato negro algo escuálido que come el pan entre sus patas delanteras sentado como una ardilla en el reborde del balcón donde dos veces por semana sacan a orear una planta igual de magra que el dicho animal. No somos, que se diga, unos inquilinos sociables, al contrario. Por eso, cuando el verano nos obliga a desnudar puertas y ventanas, nos ponemos de un humor de perro zarandeado y ni nos saludamos. Tampoco es que durante el invierno estemos a partir un piñón, pero, justamente, hay más fuerza en el cuerpo y hablar y echar pestes contra lo que sea hace circular la sangre.

Pero este verano ha resultado particularmente tórrido. Ni un vientecillo que le devuelva a las tejas su maciza consistencia: parecen las pobres un granulado de lava al rojo, ni se nota la diferencia de la una sobre la otra, y las palomas se resisten, incluso de noche, a detener su vuelo en ellas. Las antenas de televisión y la cruz de hierro forjado que señala al Norte, suspiran en agonía, semiderretidas. Tumbado en el suelo espío por las ventilas que se abren entre las antiguas vigas un atisbo de nube, una pequeña como la palma de la mano que suba de la mar, pero ni lluvia ni rocío, castigo de Dios por los muchos pecados, seca la tierra clama sin resuello, rescoldo vivo, y nada, nada desde hace un mes. Y hoy veo de nuevo a uno de los hombres, justo hacia la media tarde cuando más blanca es la luz y duele mirar. Es el gordo que tiene el pelo negro, el que parece ser hijo del otro gordo calvo. Siempre se turnan, porque juntos no caben, a la misma hora, para salir al balcón. También el gato. Y la planta. Trae su pantalón verde por encima de las rodillas y la camiseta color obispo. La gallega del segundo A escuchó decir que fue presidiario, dizque en un verano de locura —el termómetro alcanzó los 42°C— mató a su mujer, pero la realidad es que no se sabe cuál de los dos, si éste o el más viejo, pues son idénticos, salvo por la cabeza que cuando la llevan tapada ni se distinguen.

—Buenas, don Sebastián. No se deje crucificar por los calores, un día de éstos le compro su ventilador.

¿Entra o sale? Es el mexicano nostálgico del tercero C. Escucha canciones de una tal Eugenia León y bebe cerveza a mañana y tarde. Luego se va para la calle muy bañado. ¿Serán todos igual de habladores? ¡Crucificar! Eso es lo que necesitamos: un sacrificio. Edificar un altar con doce piedras, una por cada inquilino, y abrirle a cuchilladas el pecho al cielo para que deje salir las aguas.

—Don Sebastián, despierte. Aquí están sus migas.

Maldita sea, ¿por qué se empeñará Adelina en traerme pan remojado? Aunque esté inválido, dientes tengo hasta para dar. Como al gato, en escudilla recibo mi ración cuando he sido servidor de Señores y en platos de porcelana, igual que ellos, comí. ¡Qué injusta es la vida! Otros habrá peor, y ni rezar. Ahí está ya el otro gordo con su camisa gris y sus pantalones deslavados. ¿De qué vivirán esos, por ejemplo? Nadie lo sabe. Nadie sube. Nadie les habla. Y yo no recuerdo ya cuándo fue el primer verano que los vi así, acodados al barandal oteando el horizonte, marineros sin rumbo ni destino. La verdad, son mi única distracción, y las golondrinas que cruzan el pedazo de cielo que mis ojos alcanzan, suficiente para saber del tiempo que hace y hará, generosa pantalla, no escatima detalles ni mensajes, por eso hoy me apura su aspecto: gotitas de sangre le sudan al sol y el aire que no sopla se podría cortar como manteca. Siento el vértigo de las tejas en mis propias sienes, el zureo agónico de las palomas, el impulso ciego que me haría, también, llevar los dedos al cuello de quien fuese y apretar, apretar hundiéndome en su carne hasta el mismito infierno, igual dará arder aquí que allá. Las manos de los dos gordos son enormes, y los brazos de boxeador en plena forma. Oigo la lenta caída del crepúsculo, el cansino deslizarse de las manecillas, el grito prisionero de las respiraciones, el agobiado arrastre de alas y de patas de los insectos. Estallaremos sin remedio, las casas, los coches, las tuberías inútiles, las fuentes ahítas, los animales sedientos y el balcón con su par de obesos asesinos, pues de qué privilegio gozan éstos para estar encima de todos nosotros en su palco, estallarán, estallará el mundo, ¡oh Dios!, no tengas compasión, no cubras tu rostro, míranos, serojas y polvo somos, no más, derrama esta noche tu encendida cólera y purifica a la tierra, levántale la sequía, no se amortaje en ella, y devuélvenos a nosotros a la ceniza…

—Fue la calor quien lo mató. Pobre don Sebastián…

—Yo digo que fue el viento ése muy fresco, casi frío, que sopló toda la noche…

—Pues tiene suerte: al menos lo enterraremos con lluvia…

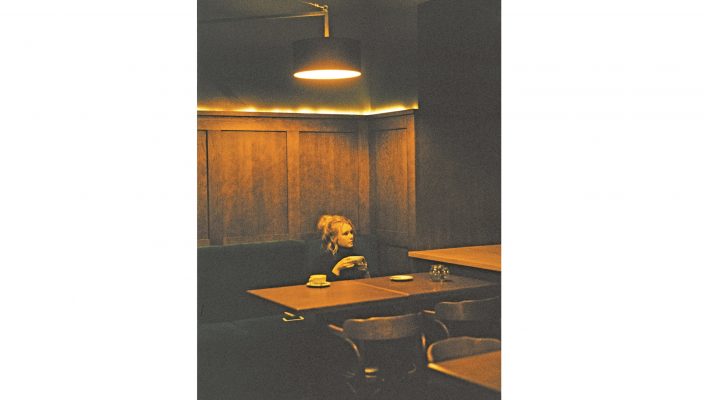

FOTO: Especial