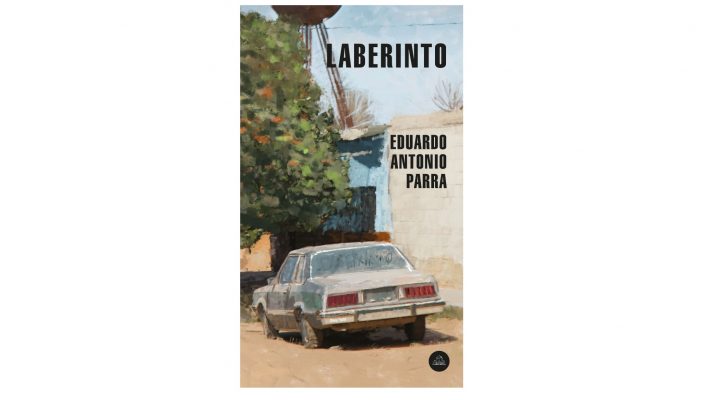

Laberinto

/

Un hombre se encuentra en medio de una balacera en una oscura calle de Reynosa. Dominado por el miedo no puede moverse de su escondite, y presencia una escena de violencia, tan aterradora como cotidiana en una sociedad donde la vida parece haber perdido su valor, y las amistades resultan pasajeras. Este es un fragmento de Laberinto (2019), la nueva novela de Eduardo Antonio Parra, publicada por Random House México

/

POR EDUARDO ANTONIO PARRA

Tras el trueno real o imaginario que me retumbó en los tímpanos, las luces del pueblo desaparecieron de golpe. Todas. No quedó una chispa. Ni el destello de una veladora ni de una linterna de mano detrás de un cristal. Ni rastros de la luna en el cielo.

Había avanzado poco más de trescientos metros desde casa de Danilo y me detuve por la sorpresa. Mi primer impulso fue dar vuelta para regresar, y al hacerlo mi orientación se fue al carajo, igual que en aquel juego infantil donde a uno le ponen la venda en los ojos y lo hacen girar muchas veces.

La oscuridad había caído sobre mí como una sustancia viscosa semejante al chapopote; al moverme la sentía estirarse y contraerse sobre la piel. Se trataba de mi imaginación, lo sabía, mas me resultaba imposible eludir la sensación.

Agucé el oído: sólo percibía mi respirar y el tamborileo de mis latidos. Di pasos laterales hasta que mi pie topó con la banqueta. Decidí sentarme en tanto mis ojos se habituaban a la negrura, y en eso recordé que mi celular traía una lamparita, mas me dio miedo hacerme visible y preferí olvidarlo. Pensé en mis compañeros de tardeada. ¿Habrían alcanzado a llegar a sus casas? ¿Estaría Leticia segura?

No pude hacerme otras preguntas porque en cuanto mi trasero tocó la superficie de la banqueta advertí el temblor de mis piernas. Fuerte, continuo. Como cuando en la juventud intenté correr un maratón en Reynosa y debí abandonar la prueba antes de la mitad del recorrido. Llevé las manos a los muslos y los encontré duros, vibrantes, pero sin energía. ¿Y si aparecieran los malandros ahora? No voy a poder caminar, mucho menos correr, me dije, y fue como invocararlos: el rumor de varios motores se me enroscó en los tímpanos, taladrándolos con las agujas del miedo.

Un pájaro aleteó entre el follaje de un árbol solitario. Por instinto me eché atrás, recogí las piernas. Al sentir algo duro en la espalda, creí que había topado con una suerte de parapeto y quise fundirme en él al tiempo que me abrazaba las rodillas.

El rumor de los motores iba en aumento. No estaban lejos. Era el zumbar de un enjambre gigantesco.

Recordé el cuerpo de mi vecino mutilado por la explosión. Los otros cadáveres de aquella vez, alineados en la parroquia junto al altar en la misa de difuntos. Las campanas de la iglesia tocando a muerto. Los escalofríos me invadían con cada imagen.

El enjambre se acercaba. Creí reconocer el zumbido a pocas cuadras de distancia. Mis ojos se habían impuesto a la oscuridad y vi que estaba recargado en un poste. Debía ponerme en pie, ocultarme en un lugar más propicio.

Entonces sonaron disparos.

No hubo advertencia ni tiros de prueba. Eran muchas armas arrojando muerte al mismo tiempo. Una batalla en forma. Dos bandos dándose con todo a pocos metros de mí, iluminando el cielo con las descargas de sus fusiles. Un frío brutal me entumió la piel, los huesos. No conseguía moverme. Igual que si estuviera drogado, desmenuzaba la escena a fuerza de oído y distinguía cada tiro, cada rugido de motor, cada frenazo, cada insulto, cada grito de amenaza o de dolor. Supe cuando en el centro de la batalla se rompió una formación y los vehículos se dispersaron en persecuciones fragmentadas.

Los rechinidos de llanta sonaban cerca, demasiado, y de pronto me vi de pie, con las piernas trémulas, emprendiendo una carrera ciega y trastabillante adonde fuera con tal de alejarme del poste. Tropecé en un bache, mas en un segundo estaba otra vez corriendo hasta sentir un golpe agudo en el esternón: había chocado con una cerca chaparra de madera cuyos tablones terminaban en punta. La salté.

Caía en un prado de zacate y arbustos medio secos justo cuando una Lobo daba vuelta en la esquina levantando una nube de polvo y la luz de sus faros me alumbró un par de segundos en tanto una bocanada picante de pólvora, humo y tierra invadía el aire. Los tripulantes de la Lobo no me vieron, o si me vieron no pudieron hacer nada porque los de otra troca disparaban tras ellos.

Con el mentón hundido en el suelo y los ojos cruzados de yerba vi la escena entre las tablas podridas de la barda. Tres trocas. Dos perseguían a la Lobo que, al recibir varios impactos en el cristal trasero, perdió el control y fue a estrellarse en el poste que me había servido de refugio, dio dos reparos de caballo encabritado y después embistió una casa desatando al otro lado del muro una serie de gritos de mujeres que callaron de inmediato.

La pólvora en el aire me hacía llorar, escocía mi garganta. Reprimí la tos mientras miraba cómo uno de los hombres de la Lobo, alto, de sombrero tejano, salía como borracho de la cabina con un arma de cañón largo para vaciar el cargador sobre los otros vehículos.

Los contrarios respondieron y lo acribillaron al instante. El hombre inició a la luz de los faros una danza grotesca y luego se fue al suelo. El tronadero era infernal. Varios tiros impactaron los tablones de la barda, mas no aparté la vista: estaba hipnotizado.

De pronto el ruido cesó. El silencio me clavó un aguijón de angustia en la garganta. Los motores acallaron sus bramidos. Las luces de las dos trocas apuntaban a la Lobo, a lo que quedaba de ella.

Seis hombres se aproximaron con sigilo, el rostro cubierto con pasamontañas, uniforme negro, botas militares. No eran soldados: uno traía una gruesa cadena de oro en el pecho, otro llevaba una escuadra cuya cacha resplandecía por las incrustaciones de joyas. Al desplegarse parta rodear la troca pasaron tan cerca de mí que pude oler su sudor acre mezclado con el tufo a pólvora.

El de la escuadra oyó un susurro en la batea y disparó, sólo una vez porque desde la cabina repelieron el ataque y su cuerpo cayó retorciéndose sobre el pavimento. No se quejó. Nomás se oía el rechinar de sus dientes.

Los otros cinco, entonces, sin buscar refugio, accionaron los gatillos y no dejaron de hacerlo sino hasta que en ese colador en que se había convertido la Lobo no hubo ruido ni movimiento.

¡Ya! ¡Agüítenla! ¡Estos cabrones valieron madre! ¡Les rompimos el hocico!, gritó el de la cadena de oro con acento cantadito.

Yo iba a bajar los ojos, con la absurda idea de que eso me haría invisible, cuando vi que el hombre de la escuadra enjoyada me veía. Movió los labios como si fuera a decir algo y sentí que mi mundo se terminaba, pero de su boca sólo salió un borbotón oscuro que escurrió al piso.

Respiré. Seguí tieso, pues no estaba seguro de que hubiera muerto, aunque comprendí que por lo menos no hablaría. El corazón me latía tan recio que tuve miedo de delatar mi presencia.

Los otros cinco revisaban la Lobo. Uno abrió la puerta del copiloto y gritó:

¡Aquí hay uno y todavía respira!

¡Jálatelo pacá!, dijo el de la cadena.

El otro arrastró al herido de las greñas hasta donde yacía el hombre de la escuadra. Tenía grandes manchas de sangre en el torso y en una pierna, y se quejaba de los estirones de pelo.

El que daba las órdenes se puso en cuclillas junto a su compañero caído, recogió la pistola cuajada de joyas y le quitó el pasamontañas. Cuando el brillo de sus ojos siguió fijo en mí a pesar del jalón, supe que había muerto. Era moreno, aindiado, o al menos así me pareció en aquella penumbra.

Bajaron a mi compadre Medronio, dijo el otro con pesadumbre. ¡Se lo chingaron!, gritó rabioso esta vez dirigiéndose al herido, ¿Oyites, hijo de tu puta madre?

Volvió a ponerse en pie, se encajó la escuadra en el cinto, caminó hacia uno de sus camaradas y le entregó su fusil de asalto. Regresó junto al herido y llevaba en la mano lo que parecía un enorme cuchillo de caza.

Te pregunté que si oyites, dijo mordiendo las palabras en tanto se agachaba.

El herido nomás gruñó. El de la cadena se quitó también el pasamontañas, del que brotaron una pelambre hirsuta y un rostro prieto de gesto fiero.

¡Quiero que veas quién te va a dejar sin corrido, pinche puto!, dijo y le clavó la punta del arma en la clavícula arrancándole un alarido.

El agresor sonrió y un diente dorado lanzó un destello a la oscuridad. Apoyó el peso de su cuerpo en la mano que sostenía el cuchillo para hundírselo al otro de un solo golpe en la tráquea.

Cerré los ojos. Oí gañidos y un leve gorgoteo, patadas en el suelo. Mi esqueleto empezó a cimbrarse otra vez y apreté los párpados fuerte mientras oía el sonido de la carne que se rasga, el crujido de los huesos al separarse y la risa silbante que salía de la boca del agresor.

Hubo un breve silencio, después el golpe sordo de algo que cae sobre el pavimento y rueda como piedra.

¡Llévatela, Delmiro! ¡Las vamos a dejar todas en la plaza cuando la bronca acabe!, dijo el hombre del cuchillo.

Seguí con los ojos cerrados, la cara embarrada entre las raíces del zacate. Escuché pasos, que por momentos se acercaban a mí y me hacían estremecerme aún más. Escuché golpes de machete o hacha, igual que si alguien cortara leña, seguidos de risas burlonas. Escuché que recogían las armas.

Cuando los pasos se retiraron y sonaron las puertas de las camionetas, supe que la había librado.

Un líquido abundante y caliente escurrió en mi entrepierna.

El rugido de los motores llenó la noche y, al abrir los ojos, antes que las luces de los faros dieran vuelta, alcancé a ver seis cuerpos sin cabeza tendidos en la calle.

Luego otra vez la negrura y un zumbido interno en los tímpanos que confundí con el silencio.

FOTO: Portada de Laberinto, de Eduardo Antonio Parra. / Literatura Random House, 2019

« Ali Abbasi y la otredad trágica Esto no es una entrevista con Juan José Millás »