El estructuralismo salvaje

Clásicos y comerciales

POR CHRISTOPHER DOMÍNGUEZ MICHAEL

Es probable que haya sido la postulación de la teoría de la relatividad de Einstein, en 1905, la que colmara la paciencia de quienes ya entonces buscaban hacer del estudio de la literatura, al menos, una “ciencia moral” regida por un “método científico”, tal cual lo pretendieron —vacilantes y educados en el positivismo— Taine y Lanson, acudiendo a la historia literaria y al comentario del texto en la búsqueda de certezas académicas. Si la fotografía, como llegó a pretenderse, podía sustituir a la pintura —o al menos, como ocurrió, descargarla de sus tareas más comerciales— y la novela convertirse en historia social, gracias al naturalismo, la subjetividad literaria bien podía ser sometida a la autopsia.

Los intentos más arriesgados y fructíferos de hacer ciencia de la literatura vinieron de otro lado, como se sabe, provocados por el ginebrino Ferdinand de Saussure (1857-1913), cuyo Curso de lingüística general (1916) apareció de manera póstuma cuando los formalistas rusos vivían una primavera que habrían de interrumpir los bolcheviques. Aquellos estudiosos de la poética lograron escapar y fundaron la Escuela de Praga, cuyo guía, Roman Jakobson (1896-1982) inventó, al parecer, la palabra “estructuralismo” en 1927. Tres lustros después, se produjo en Nueva York, entre el propio Jakobson y el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss (1908-2009), quien venía llegando del Brasil, un encuentro decisivo para la historia intelectual del siglo. Eso ocurrió en 1942 y fueron amigos y cómplices durante el resto de sus vidas.

De hacer de la antropología una rama de la lingüística se procedió a poner la vara aún más alta para el resto de las llamadas “ciencias del hombre” y someterlas al rigor estructuralista, siempre y cuando cumplieran con tener un objeto universal de estudio, presente en todas las sociedades; usasen un método homogéneo, cualquiera que fuese la diversidad de las áreas a estudiar y concitaran, finalmente, el consenso de los expertos en la validez de esas premisas básicas.

En De Praga a París. Crítica del pensamiento estructuralista y posestructuralista (1986), el sabio José Guilherme Merquior —que el año pasado habría cumplido 80 años y cuyo recuerdo suscita estas páginas— explicó a detalle que lo que había sido bueno para la lingüística y la antropología, siguiendo a Jakobson y a Lévi-Strauss, acabó por convertirse, para la literatura, en un galimatías, al grado que Roland Barthes, el gran estructuralista literario, fue abandonando, temerario aunque en zig-zag, su rutilante escuela y, más tarde, Gérard Genette, otro de los teóricos de referencia, confesó que el también llamado “giro lingüístico” había alejado de la literatura a miles de estudiantes, envenenados por una jerga universitaria abominable. Antes que ellos, Octavio Paz, en El arco y la lira (1956), se preguntó cómo la poesía, compuesta de una variable casi infinita de entidades particulares, podía ser explicada mediante una ciencia general. Después, en 1967, en su bello y conciso Claude Lévi-Strauss o el nuevo festín de Esopo, el poeta Paz se atrevió a dudar de que fuese tan arbitraria la pretendida “convención arbitraria” que uniría al sonido con el sentido, uno de los dogmas de Saussure, no obstante su consideración por el entrañable y conflictivo Lévi-Strauss.

Las consecuencias de aquella historia —la de una invasión francesa del campus estadounidense— tuvo su acta de defunción en Imposturas intelectuales (1998), de Alan Sokal y Jean Bricmont, donde se cuenta cómo fue desenmascarado ese relativismo posmoderno llamado “posestructuralismo” en que devino el legado de Jakobson y Lévi-Strauss.

Pero no llegaré tan lejos, deteniéndome en De Praga a París, de Merquior y en un libro anterior, menos irrespetuoso, L’esthétique de Lévi-Strauss (1977), donde ese formidable y malogrado crítico liberal hace a su vez —pues su maestro francés se dijo tres veces geólogo, gracias a la propia geología, a Marx y a Freud— la excavación necesaria para atisbar la significación del arte para el padre del estructuralismo.

Lo primero en sorprender a Merquior fue el progresivo “antimodernismo” levistraussiano, explicable, pero no del todo, por su desprecio contra la historia. En política le dio la espalda al instante revolucionario por excelencia, el mayo parisino de 1968, y murió Lévi-Strauss como presidente de honor de la Sociedad de Amigos de Raymond Aron. Y si es hasta cierto punto comprensible, advierte Merquior, esa fatal deformación profesional de los antropólogos, la de ser conservadores en cuanto a las “sociedades primitivas” que descubren y radicales contra el modernizador capitalismo dedicado a desmantelarlas, más extraño resulta, leemos en De Praga a París, el desdén del longevo Lévi-Strauss contra sus leales admiradores en las artes plásticas, la música y la literatura. No miró en el arte abstracto una vuelta a lo primitivo (que sí subrayó en el cubismo), sino una apropiación perezosa, por los pintores, de los desechos incoloros e inconexos de la sociedad industrial. Los primitivos, habitantes de “sociedades frías”, es decir avaras en cuanto al gasto de energía cultural, temían el exceso figurativo en la representación como una blasfemia contra la riqueza sobrenatural. Semejante a ese otro antimodernista que fue el esteta, británico y decimonónico, John Ruskin, consideraba Lévi-Strauss que con el Renacimiento la pintura había abandonado sus deberes de humanidad.

A Lévi-Strauss le aburría, por substituir adrede la variedad con la repetición, la nueva novela francesa tan publicitada entonces, consciente que la frase, sometida al examen estructural, resulta demasiado pequeña junto al mito pero, paradójicamente, la textura de un poema es probablemente infinita, según se lee en L’esthétique de Lévi-Strauss. S/Z (1970), la lectura maniática, por Barthes, de un relato de Balzac, carece de invariantes, es decir, es literatura sobre la literatura, resultando lo contrario de lo pretendido por Lévi-Strauss. Barthes tomó nota del juicio del jefe de escuela.

Sólo la música anterior a Igor Stravinsky, estando el arte entre la ciencia y el mito, gozaba de la más absoluta aprobación teórica para el antropólogo, como se lee en Tristes trópicos (1955), culmen, a su vez, de la prosa francesa de la pasada centuria. Lévi-Strauss, como Baudelaire, fue wagneriano y adujo que en esas óperas lo literario estaba en la música, no en el libreto. Si bien yo no alcanzo a comprender por qué Wagner y Debussy son “músicos del mito”, Bach y Stravinsky “músicos de código” y Beethoven, tan sólo un “músico del mensaje”, cualquier melómano entiende que sólo la música explica al mito como estructura despojada de sentido y amantísima gracias al sonido, intransferible de un oyente a otro. La música, en fin, es “el único placer sensual sin vicio”, según nos recuerda Merquior que dijo el doctor Johnson. Lévi-Strauss, anticuado esteta, no encontraba ese placer en Schoenberg y sus sucesores.

Al final, concluye Merquior, Lévi-Strauss terminó por ser el humanista que odiaba ser (Paz habría preferido llamarlo “moralista”, como lo fue Montaigne), pues recordó que el “autor” se origina en el auctor romano, el general conquistado nuevos territorios para la república. Esa etimología guerrera le permitió a Lévi-Strauss olvidarse de “la muerte del arte” y darle un agresivo sentido epistemológico a la ambición artística, empeñado en rebasar los feudos culturales y encontrar la afinidad, estructural o no, entre todos los campos del espíritu humano, más allá de sus sustanciales diferencias de funcionamiento y ritmo evolutivo. Si esa conquista fue científica o no, lo dejo a los estudiosos del método.

Cuando sufrió la rutinaria acusación de “eurocentrista”, Lévi-Strauss se la sacudió diciendo que toda cultura, empezando por la de la más pequeña comunidad situada en la selva amazónica, considera “bárbara” a la vecina, porque el hombre es estructuralmente etnocentrista. Y por ello, ante el estructuralismo, como frente al marxismo o al psicoanálisis, no se puede sino padecer de cierta saudade universalista. Los días salvajes del estructuralismo, pienso mientras releo a José Guilherme Merquior, siguen siendo una irresistible incitación a la curiosidad, habida cuenta de la contigüidad entre el mito y el arte. Aquel impulso devino en un academicismo pernicioso y en ello, Claude Lévi-Strauss, el padre fundador, no puede ser librado de su responsabilidad, pero ese es otro asunto.

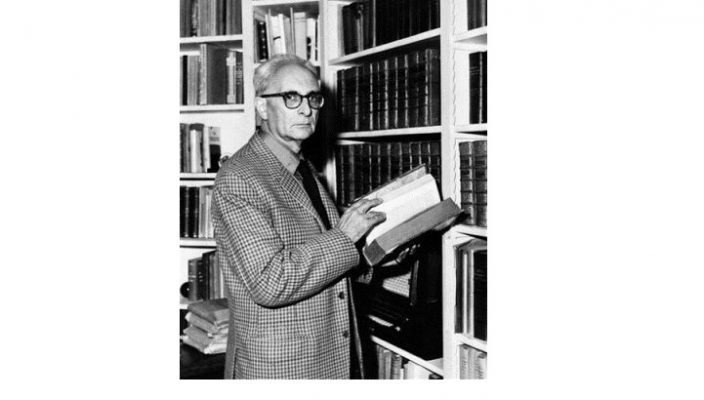

FOTO: El antropólogo Claude Lévi-Strauss/ Crédito de foto: Universidad de Granada

« Kenneth Branagh y la conflagración entrañable Chanel N°5: el aroma del siglo »