Este vacío que hierve: un adelanto de la nueva novela de Jorge Comensal

Este es un adelanto de la nueva novela de Jorge Comensal, publicada bajo el sello Alfaguara, una historia que parte de una catástrofe en el Zoológico de Chapultepec en el año 2029, cuando un hombre vestido de sacerdote enciende una hoguera en la fosa común del Panteón de Dolores

POR JORGE COMENSAL

Hay pocas muertes enteras.

Los cementerios están llenos de fraudes.

Las calles están llenas de fantasmas.

Roberto Juarroz

There is a panther stalks me down:

one day I’ll have my death of him;

his greed has set the woods aflame,

he prowls more lordly than the sun.

Sylvia Plath

1. Tokyo

Desde que anduvo perdida entre las tumbas del panteón quemado en busca de sus padres, Karina siente que el polvo de una tragedia cósmica le atrofia el pensamiento. Teme estar perdiendo la memoria, como si la vejez de Rebeca, su abuela, fuera una enfermedad contagiosa. Hace dos meses que se le pierden las llaves, olvida pagar las cuentas —cortaron la luz de su departamento un sábado de julio cuando acababa de encender la lavadora—, sale sin paraguas a la calle. El día de su cumpleaños dejó la cafetera en el fuego hasta que el mango comenzó a gotear plástico negro sobre la estufa. Antier hizo que el universo colapsara frente al seminario de gravitación cuántica —tardó un buen rato en darse cuenta de que se había equivocado al escribir la longitud de Planck—. Hoy no logra recordar si le avisó a su abuela Rebeca que volverá bastante tarde porque Mila, su mejor amiga de la infancia, la invitó a una fiesta mexicana para celebrar el Grito de Independencia.

—No mames —dice Mila—. Qué rico está este sushi.

Karina tiene veinticinco años y Rebeca acaba de cumplir noventa. Una siente que su vida se tarda mucho en comenzar, la otra se desespera porque no llega la muerte.

—¿Verdad? En ningún lado lo hacen como aquí —Karina había vencido la tentación de pedir chutoro, la carne más sabrosa del atún, porque leyó que los pocos atunes que sobrevivían en el Pacífico estaban repletos de microplásticos y metales pesados—. No había venido desde hacía años —su exnovio Mario la invitó a cenar aquí en su tercera cita.

—Nunca había venido a la Zona Rosa —dice Mila—. Literal pensé que había puros antros de mala muerte.

—Este restaurante lleva siglos aquí —el restaurante Tokyo es un fósil viviente de la época en que este barrio era el corazón bohemio de la ciudad; hablar de siglos suele ser una exageración retórica que, si estuvieran en Japón, podría resultar pertinente: Karina ha leído que los hoteles, tiendas y restaurantes más antiguos del mundo se encuentran en ese país insular que la obsesiona desde la adolescencia.

—Está buenísimo. Como a Rosi no le gusta el sushi ya nunca voy —Rosi es la novia de Mila, a quien Karina todavía no conoce.

Mientras su amiga remoja un trozo de sushi en la salsa de soya —la gravedad es tan débil que la capilaridad basta para que la salsa ascienda entre los recovecos del arroz pegajoso—, Karina ve la hora. Son las nueve y cuarto de esta noche de jueves 15 de septiembre de 2030 —aunque la cuenta cristiana de los años resulta útil para fechar conquistas, independencias, epidemias, biografías y graduaciones, su pequeña escala disimula la verdadera edad de la Tierra, las más de cuatro mil quinientas millones de veces que ha girado alrededor del sol.

—Oye, déjame hablarle a mi abuela para ver cómo está. No me acuerdo si le avisé que iba a salir contigo.

Mila le llamó hace diez días para felicitarla por su cumpleaños. Acordaron festejarlo hoy porque ambas estaban muy ocupadas. Karina aceptó ir a la fiesta después de cenar porque necesita distraerse del doctorado y de la pesadilla colectiva desatada por el incendio del Bosque de Chapultepec.

—Doña Rebe —exclama Mila con ternura—, hace años que no la veo. ¿Crees que se acuerde de mí?

La ola de calor que arrasó el país en la primavera revolcó a la capital una noche de mayo. No había llovido en meses. Era la peor sequía registrada.

—Obvio sí —Karina sostiene el aparato contra la oreja—. Siempre le has caído súper bien.

El Bosque de Chapultepec se convirtió en el pastel de cumpleaños de una civilización que festejaba su bochornoso ingreso en la tercera edad. Los bomberos y soldados tardaron cuatro días en apagar todas las velas. El humo se quedó flotando sobre el valle varias semanas.

—Porque no sabe que tú eras mi crush —dice Mila—, si no, imagínate —a Karina le halaga que su amiga se haya enamorado de ella cuando estudiaban la secundaria.

El fuego comenzó en el Panteón Civil de Dolores, donde están enterrados los papás de Karina desde hace dieciocho años. Una hoguera truculenta —la pira sacrificial de un sacerdote cuya identidad todavía no se confirma— fue el origen del siniestro que arrasó con seiscientas cincuenta hectáreas de vegetación reseca y enferma, novecientos mil sepulcros descuidados, la fachada de siete museos y la fauna recluida en el zoológico.

—Eso no lo supo —dice Karina mientras escucha el timbre de espera del teléfono—, pero sí le dije que te dejara de preguntar si ya tenías novio porque no te gustaban los hombres.

Por la mañana del lunes 26 de mayo, Karina vio con horror los videos tomados desde los rascacielos del Paseo de la Reforma. Como espuma de una cerveza agitada por la sed alcohólica de la ciudad reseca, el incendio rebasó las bardas del cementerio público y se derramó con prisa sobre el bosque. Primero se creyó que el fuego no podría cruzar los dieciséis carriles asfaltados del Periférico, pero el incendio engendró su propia tormenta eléctrica y los rayos llevaron el fuego al otro lado de la vía rápida.

—¿En serio? ¿Y qué te dijo? —pregunta Mila con sorpresa—. Nunca me habías contado.

Karina no está acostumbrada a ponerse aretes, por lo que el ruido de los choques de la arracada de plata contra la pantalla del celular la desconcierta.

Su abuela no contesta. Al colgar confirma haberle llamado a “Vera R” —para evitar extorsiones, si llegaran a robarle su celular, bautizó el contacto de su casa con el nombre de la astrónoma que descubrió la incongruencia entre la masa visible de las galaxias y su velocidad de rotación. A Vera Rubin le atribuyen el descubrimiento de la materia oscura, pero Karina está convencida de que esa sustancia es un mito y que el extraño comportamiento galáctico que descubrió la astrónoma a la que le está llamando se puede explicar mejor con una nueva teoría de la gravitación universal, como la que ella misma está construyendo.

—¿Qué? Perdón.

Vuelve a marcar, esperando que su abuela ya se haya acercado lo suficiente al teléfono para alcanzar a contestarlo. Hace tiempo le compró un aparato inalámbrico, pero siempre se quedaba sin pila y la artritis le impedía a la anciana marcar los botones para contestar y hacer llamadas. Tras el fiasco, Karina reconectó el teléfono de disco con el que su abuela llevaba cuarenta años, una reliquia de baquelita amarilla cuyo auricular es tan pesado que podría usarse como mancuerna para fortalecer los bíceps, lo cual ayuda a evitar que se quede mal colgado.

—¿Qué dijo tu abue cuando le contaste que no me gustan los vatos?

Uno, dos, tres, cuatro timbres y se activa el buzón de voz que Karina nunca ha abierto.

—No me acuerdo —dice Karina, distraída, pensando en que su abuela a veces llama al 030 para pedir la hora y se enfrenta con la penosa realidad de que la compañía telefónica ya no ofrece ese servicio.

Cuando se enteró de que se había quemado el panteón donde estaban enterrados su hijo y su nuera, Rebeca se empeñó en llamarle a su sobrino Francisco para pedirle que fuera a ver si la tumba estaba bien. Karina le tuvo que repetir varias veces que la policía había desalojado las colonias aledañas al bosque y que nadie podía acercarse sin autorización a la zona.

—Bien linda —dice Mila—, me acuerdo que le encantaba llevarnos a comer helado —ellas pedían helado de limón o de frambuesa, su abuela de rompope. Era la única forma aceptable de ingerir alcohol cuando estaba a cargo de dos niñas de diez años de edad.

—Sí. Todavía le encanta —Karina marca por tercera vez a Vera R.

—¿No te contesta?

—No —dice Karina con una vocal prolongada por la inquietud.

—Seguro está hablando con alguien. Me acuerdo que era súper platicadora.

Desde hace muchos años las únicas personas que llaman al departamento son los vendedores telefónicos y la propia Karina, para recordarle a su abuela que le dejó un tamal dentro del microondas o que se tiene que tomar las pastillas que le dejó en un platito junto a un vaso de agua en la repisa. Nadie más le llama a Rebeca: sus hermanas y comadres ya murieron. Francisco, el único pariente que tienen en la ciudad, sólo las busca en diciembre para invitarlas a cenar en Nochebuena. Aparte de su sobrino, la única persona con la que Rebeca socializa es su vecina Maru, que aprovechó el puente festivo del 16 de septiembre para visitar a su familia de Celaya.

—Pero no suena ocupado, sólo no me contesta —ya tuvo tiempo suficiente para levantarse de la cama o salir del baño; todavía es temprano y su abuela nunca se acuesta antes de las once—. Está raro —hace años que su abuela ya no se embriaga; no tiene fuerza para salir a la calle ni dinero para encargar que le compren su adorado whisky—. Ya me preocupé.

A Rebeca le gusta llamarle a su vecina para invitarla a comer tlacoyos o a tomar chocolate. Karina la deja leer el número impreso en letras enormes y marcar los diez dígitos como un ejercicio psicomotriz. Su abuela se equivoca con frecuencia. A veces le contestan personas desconocidas, a veces una voz tan amable como sintética le informa que “El número que usted marcó no existe”. Aunque sabe que se trata de una grabación automática, la anciana se disculpa con ella y vuelve a empezar el calvario anacrónico de girar el disco diez veces. Karina teme que un día su abuela llegue a ser tan olvidadiza que se pase media hora girando el disco y termine llamando a otro continente, planeta, galaxia o dimensión —¿qué clase de números, se llegó a preguntar con su exnovio, harían falta para llamar a los dioses? ¿La raíz cuadrada de menos uno, todos los decimales de Pi, los números transfinitos de Cantor?

—No te preocupes —le dice Mila—. Seguro se quedó dormida o algo.

O algo: con la ceguera y los achaques, el tedio y los duelos acumulados, su abuela le llama a la muerte cada vez más seguido. Karina sospecha que ya le contestó.

2. Ola de calor

Una luz de atardecer a medianoche inundaba la caseta de vigilancia cuando las trompetas del himno nacional despertaron a Silverio. Le había tocado cubrir el turno vespertino del 25 de mayo de 2030 en la entrada principal del Panteón Civil de Dolores, a la que solían asignarse dos veladores nocturnos, para que uno permaneciera en la caseta mientras el otro hacía rondas periódicas. Como su compañero se había reportado enfermo debido a una intoxicación provocada por un coctel de mariscos, Silverio permaneció apostado en la caseta y se quedó dormido viendo la décima segunda entrega de la saga Rápido y furioso mientras las llamas engolfaban el cementerio. Arrullado por los gritos, disparos y explosiones de la película, no se percató de lo que pasaba afuera.

—Mas si osare un extraño enemigo —lo primero que hizo fue buscar el control remoto de la televisión para apagarla y seguir durmiendo— profanar con su planta tu suelo…

Silverio sabía que a doscientos metros de donde él se encontraba yacían bajo la misma loza los restos del músico catalán y del poeta incestuoso que compusieron el himno mexicano: Jaime Nunó y Francisco González Bocanegra. A pesar de que en la Rotonda de las Personas Ilustres, inaugurada en 1876 para rendir tributo perpetuo a los cadáveres más egregios de la patria, había difuntos con relaciones más estrechas que ellos —Julián y Nabor Carrillo eran padre e hijo, Alfonso y Antonio Caso eran hermanos, Melchor Ocampo era suegro de José María Mata—, los únicos que compartían sepulcro eran Nunó y González Bocanegra, cuya novia —que según la Wikipedia también era su prima— lo encerró con llave para obligarlo a escribir los versos que resonaban en la caseta de vigilancia mientras él se despabilaba del sueño macerado por el toque de mariguana que había fumado antes de cenar.

También sabía que Nunó había venido a México invitado por el dictador Antonio López de Santa Anna, cuya pierna mutilada había sido enterrada con honores en el Panteón del Tepeyac. Puesto que sabía estos y muchos otros datos sobre los residentes de la Rotonda, sus colegas lo llamaban Chiquinerd, apodo que lo incomodaba debido a la alusión a su baja estatura. Su erudición no se limitaba a la biografía de la centena de personalidades que yacían en la Rotonda; podía mencionar que los restos de José Guadalupe Posada, el caricaturista famoso por sus dibujos de la esquelética Catrina, habían sido depositados en la fosa común, y que la fotógrafa Tina Modotti —la única persona enterrada en el Panteón Civil a la que Silverio había visto desnuda, gracias a las fotografías que le tomó un estadounidense— había sido amiga de la famosísima pintora Frida Kahlo.

Antes de apagar la televisión, Silverio notó que un teatro de sombras rojizas bailaba sobre el mapa del panteón, una telaraña de calles cuyo centro era la Rotonda y en cuyo extremo irregular se encontraban las fosas donde inhumaban a los muertos anónimos de la capital. El cementerio “más grande de Latinoamérica”, según presumía un cartel junto a la entrada, estaba conformado por doscientas cincuenta hectáreas de mausoleos, criptas y lápidas que colindaban al sur con la avenida Constituyentes; al oriente, con la segunda sección del Bosque de Chapultepec, y al noroeste con la profunda barranca que separaba la necrópolis de las Lomas de Chapultepec, el barrio más pudiente de la urbe.

—Piensa, ¡oh patria querida!, que —el cielo brillaba de un color rojo marciano.

¿De dónde venían esas luces fluctuantes? Silverio giró hacia la ventana y en vez de las tinieblas habituales afuera de las oficinas del cementerio se encontró con una pared de lumbre y humo.

—Verga —murmuró mientras los soldados muertos que el cielo le había dado a la patria en cada uno de sus hijos se convertían en llamas y marchaban al compás del himno:

—¡Para ti las guirnaldas de oliva,

un recuerdo para ellos de gloria,

un laurel para ti de victoria,

un sepulcro para ellos de honor!

Silverio cerró los ojos deslumbrados y al sobrevolar las calles del panteón —montones de hierba seca, ataúdes deshechos, veladoras derretidas, árboles cubiertos de heno, botes de basura repletos de botellas de plástico y flores muertas, colillas de cigarros, encendedores, jeringas abandonadas por la multitud de adictos que a diario buscaban privacidad entre las tumbas— se dio cuenta de que la cama estaba tendida para una orgía de fuego.

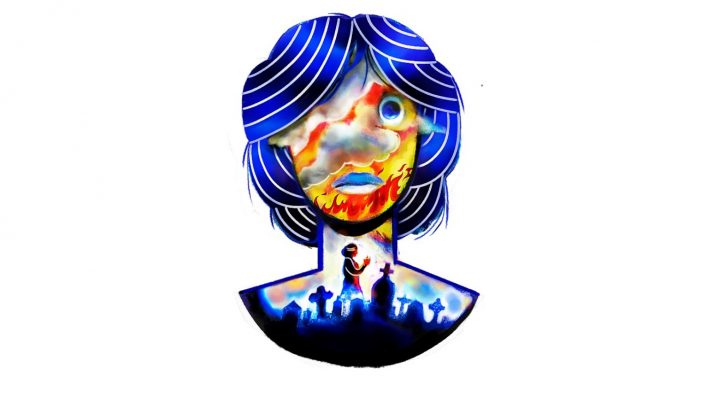

Ilustración: Dande de la Vega/ EL UNIVERSAL

« Tesoro patrimonial en los conventos de Totolapan y Tlayacapan: un rescate colectivo Breve memoria de Javier Marías »