Memorias de un filólogo sin corbata

POR JULIO AGUILAR

En noviembre de 1998 visité a Antonio Alatorre en su casa de Las Águilas, en la ciudad de México, para entrevistarlo por el Premio Nacional de Lingüística y Literatura que recibiría. Al transcribir aquella larguísima conversación, me pareció que lo mejor era dejar la voz de Alatorre en primera persona, desapareciendo las intervenciones del entrevistador y tratando de recrear el sabroso tono de su conversación. El resultado es esta versión de un texto memorioso que, sin embargo, él no aceptó que se publicara tal cual en el suplemento cultural Sábado (“me haces parecer como si yo fuera Borges, y además me voy a meter en muchos problemas”, dijo), pero me autorizó a reproducirla cuando “ya no estuviera”. Ahora lo hago como un homenaje personal al filólogo riguroso y, sobre todo, al maestro entrañable. (JA)

Cuando Juan José Arreola se fue a París a fines de 1945, sentí que Guadalajara se quedaba árida; entonces decidí venir a la ciudad de México a la buena de Dios. Antes sólo le había escrito a don Alfonso Reyes, que respondió mi carta como acostumbraba hacerlo siempre con quien le escribiera, porque era una persona extraordinariamente amable. Y con la misma amabilidad que don Alfonso, me recibió también Daniel Cosío Villegas. Este me trató muy bien cuando le dije que tenía ganas de estudiar letras. Sin embargo, había un problema: en El Colegio de México sólo funcionaba un Centro de Estudios Históricos (donde, por cierto, ya se había colocado muy bien Luis González), pero no existía uno de estudios literarios, así que, mientras se abría, Cosío Villegas me ofreció un trabajo en el Fondo de Cultura Económica.

Había entonces en el Fondo de Cultura una sala grande donde estaba el Departamento Técnico; ahí se hacían los libros y, abajo, en el entresuelo, estaba la imprenta. En aquel Departamento Técnico entré y así me convertí en el primer mexicano en trabajar en ese lugar donde ya chambeaban Eugenio Ímaz, Medina Echeverría, Julián Calvo, Joaquín Díez-Canedo, Luis Alaminos y Sindulfo de la Fuente que, como había sido muy cuate de Valle-Inclán, nos contaba anécdotas divertidísimas sobre éste. Todos ellos eran españoles refugiados.

Mi labor en el Fondo era trabajar con originales. A veces tomaba pluma y armaba frases, o sea que hacía corrección de estilo para que el libro apareciera decentemente, y también corregía pruebas. De esa época recuerdo cuando se editó el Aristóteles, de Werner Jaeger, famoso ya por su Paideia, que ya se había publicado con mucho éxito. Yo me hice cargo de que en este Aristóteles, traducido por José Gaos, las citas en griego no tuvieran ninguna errata. Tengo la impresión de que a partir de entonces al corrector se le da crédito en el colofón, lo cual no era una costumbre porque hasta ese momento simplemente se anotaba “edición al cuidado de Daniel Cosío Villegas”, y esto abarcaba todo; pero en el Aristóteles se cambió la costumbre y se consignó que la edición había estado al cuidado de Antonio Alatorre.

En mis tiempos, los libros en el Fondo de Cultura se hacían como Dios manda. Lo digo porque después han aparecido ediciones tan poco cuidadas que me han llenado de indignación. Recuerdo por ejemplo que, cuando José Luis Martínez era el director, fue publicado un libro maravilloso, Siete noches, de Jorge Luis Borges, pero tan lleno de erratas vergonzosas que me animaron a decirle al director: “¿Te acuerdas, José Luis, de aquellos tiempos en que se hacían en serio las cosas?” Y es que el Fondo se burocratizó, lo cual explica muchas calamidades.

Este amor por el trabajo editorial ya lo traía desde que Juan José Arreola y yo hacíamos casi de contrabando la revista Pan en una imprenta de mano que estaba en los talleres del periódico El Occidental, en Guadalajara. A Juan José lo conocí cuando acababa de publicar en la revista Eos un cuento largo, “Hizo el bien mientras vivió”, una primicia ya que antes no había publicado nada más. Lo conocí cuando un amigo que le hacía a la escribidera en la Facultad de Derecho (en donde dizque yo estudiaba), al ver que yo también le hacía a la escribidera pensó que quizá estaría interesado en un trabajo en El Occidental, y me puso al tanto de la oportunidad. “Ahí vas a conocer a un tipo muy curioso”, me anticipó. Y aquel tipo curioso resultó ser un tal Juan José Arreola, de quien me volví cuate instantáneamente; lo cual fue maravilloso porque yo, que era un pendejo genuino en cuestiones de literatura, pude aprender mucho de ese hombre que, sin certificado de primaria, había paseado largo y tendido por la literatura. Así nos hicimos amigos y al poco tiempo ya estábamos haciendo la revista Pan.

Cuando José Luis Martínez me dijo que había que reproducir el facsímil de Pan, me reí porque para mí esa revista no fue sino una vacilada, pero José Luis me respondió que fue una vacilada en la que se publicaron primicias de Arreola y de Rulfo. Sin embargo, en ninguno de los dos casos puede decirse que lo publicado en Pan fueron estrictamente primicias, porque Rulfo ya había publicado un cuento en la revista América, que editaba Efrén Hernández, mientras que Arreola, como digo, ya había dado a conocer “Hizo el bien mientras vivió” en Eos.

Las revistas que han hecho historia, como Contemporáneos o El Hijo Pródigo, por ejemplo, han surgido de un grupo, mientras que Pan nació de un grupo formado por dos personas: Juan José y yo. Por eso era una revista pequeña que regalábamos, y uno de nuestros lujos era no publicar ningún anuncio de cosméticos ni de pelucas ni de máquinas de escribir ni de nada; Pan era una publicación limpiecita, a diferencia de otras que estaban llenas de anuncios que hoy es desagradable encontrar, porque lo anticuado de esa publicidad se les contagia a los textos, aunque éstos sean perfectamente, digamos, modernos. Eso siento cuando las hojeo.

Volviendo a Pan, al salir el primer número, como Arreola y yo éramos muy amigos de Juan Rulfo, se la llevamos a su oficina, que estaba muy cerca de El Occidental. Juan José, que lo conocía muy bien, fue quien me presentó a Rulfo, un personaje que me resultó enigmático.

Cuando conocí a Arreola me había parecido un hombre muy curioso por sus movimientos, que me hacían imaginarlo lleno de azogue. Con él quedé apantalladísmo, y con Rulfo también, pero en otro sentido. Rulfo era más bien silencioso, metido en una oficina, donde estaba sólo de güevón. Juro que Arreola y yo nunca lo vimos hacer nada cuando llegábamos a visitarlo en aquella oficina donde se encerraba a leer novelas gringas. Esto era lo único que hacía.

Para mí, resultaba gracioso tener como amigos a un ser tan activo como Arreola y a un burócrata de tercera fila que no hacía más que leer novelas gringas. Rulfo era silencioso pero de pronto nos contaba cosas con ese humor un poco socarrón que tenía, y entonces Arreola y yo comentábamos que Juan era un tipo formidable, un tipo formidable que nos tomó por sorpresa cuando, al regalarle el primer número de Pan, en respuesta nos entregó un texto llamado “Nos han dado la tierra”, diciéndonos: “Ahi a ver si les sirve un cuento”. Arreola y yo nos quedamos, como se dice, de a seis. Y es que no sabíamos que Rulfo escribiera. Naturalmente publicamos su cuento de inmediato.

Por ese momento que viví en Guadalajara, la época de la revista Pan, puedo decir que tengo el honor de formar parte, junto con Arreola y Rulfo, de una misma generación, una generación de tres cuates cuyas vidas fueron muy distintas en los años siguientes.

Sobre los efectos nocivos de la pinche fama

Fue en Poesía en Voz Alta cuando traté a Octavio Paz, a quien ya había conocido en París. Sobre esos años escribí en un texto llamado “Octavio Paz y Poesía en Voz Alta”, que me pidieron en la revista Textual cuando le dieron el Premio Nobel. ¡Qué agradable era tratar con Octavio Paz en 1956, cuando era uno de nosotros! En ese momento, el Premio Nobel era algo inconcebible. Sin embargo, al ganar el Nobel, Octavio se fue a la estratósfera y uno aquí, en la Tierra, apenas lo veía. Después del premio se hizo muy vanidoso, sin duda una consecuencia muy natural de la fama, la cual surte algunos efectos desastrosos que he visto también, por ejemplo, en Rulfo, aunque no a la manera de Octavio.

Cuando conocí a Rulfo en Guadalajara, en la época en que se la pasaba leyendo puras novelas gringas, me recomendó sus lecturas. Gracias a él la primera novela gringa que leí fue una de Erskine Cadwell, y luego me ponderó mucho a William Faulkner, de tal manera que compré Santuario en inglés y me di cuenta de que el entusiasmo de Juan estaba muy justificado. A mí Faulkner me impresionó muchísimo también. Bien, pues cuando se cumplieron 25 años de la aparición de Pedro Páramo, Juan hizo unas declaraciones muy solemnes en Excélsior, en las que comentaba algo más o menos que decía así: “Se están diciendo muchos cuentos sobre cómo escribí Pedro Páramo, y ahora voy a contar cómo ocurrieron las cosas para que ya no se anden con más cuentos. Por ahí se dice que hay influencia de Faulkner en Pedro Páramo. No es verdad, porque cuando escribí Pedro Páramo todavía no conocía a Faulkner”. Y ahí lo agarré en una mentirota. Si yo me hubiera llevado con Rulfo en ese momento, le habría dicho: “¡Pero, Juan, cómo dices eso, por qué! Pero ya no nos veíamos. ¿Por qué lo dijo? Por la fama, por la pinche fama. Él, que sin duda era muy ingenuo, pensó que quienes hablaban de la influencia de Faulkner en Pedro Páramo estaban achicando su novela. Y claro que su novela tiene influencias. El haber desconocido sus lecturas de Faulkner constándonos a varios, no sólo a mí —pues, por ejemplo, Arreola también fue testigo—, se explica por los efectos de la fama.

Otra cosa lamentable fue que, al hacer sus declaraciones sobre Pedro Páramo, Rulfo no mencionaba que Arreola lo sacó del aprieto final, cuando no sabía qué hacer con el pedacerío que había escrito para el Centro Mexicano de Escritores; y es que Arreola fue quien le dijo: “Pero es que así es esta novela; son fragmentos, vamos a organizarlos”, cuando él estaba neurótico porque ya tenía que entregar la novela. Entonces Arreola le propuso serenarse para organizarlo. Esa parte tan importante no la contó Rulfo, lo cual también fue una forma de mentir bajo los efectos de la fama. ¡Nada de que la estructura de Pedro Páramo obedecía a una intención de… ni qué la chingada! Y es que Juan hablaba como si hubiera sido un genio planeador de esa estructura temporal y de todo lo demás. No. Todo fue resultado de algo no premeditado y de que Arreola le propuso dejarlo así. Cómo no voy a decir esto, si recuerdo cuando Arreola me dijo: “El otro día vi a Rulfo. Ya terminó. Por cierto que andaba muy preocupado por… y entonces le ayudé a…” Yo estaba muy pendiente de todo esto porque había visto en la Revista de la Universidad de México “Los murmullos”, un adelanto que me dejó fascinado, y cada que veía a Juan le preguntaba: “¿Cuándo, cuándo el libro?”

En el caso de Octavio Paz, los efectos de su fama los percibí según se comportó en los distintos contactos que tuvimos. Esta es la historia.

Cuando Octavio publicó Las trampas de la fe, me envió su libro con una dedicatoria amable. Lo leí y dije: Pues sí es un libro muy importante, no cabe duda, aunque está lleno de cosas con las que no estoy de acuerdo. Y al leerlo comencé a marcar mi ejemplar para señalar las erratas viles o para subrayar cuestiones de contenido. Hice una lista de más de cien erratas y se la mandé a Paz, quien me contestó en una carta muy agradecido. Por esto, en la tercera edición de su libro, añadió a los agradecimientos uno a mí, que está redactado de manera tan ambigua que algunos han entendido que Octavio me sometió su manuscrito y que yo le di el visto bueno, lo cual no hubiera sido posible. Ahí terminó el asunto.

El otro contacto fue muy distinto. En 1993, cuando hubo un simposio sobre sor Juana en la UNAM, me pidieron que lo inaugurara. Entonces pensé que era una buena oportunidad para decir cosas que tenía ganas, entre ellas que el poema más importante de sor Juana, Primero sueño, es uno de los que recibe el peor tratamiento en el libro de Octavio, quien no lo entiende en cuanto a conjunto porque, aparte de complicarlo innecesariamente, mete un montón de cosas que no están en el poema, fantasea y toma el poema como pretexto para decir cosas tremebundas (por ejemplo, algo que llama mucho mi atención es que varias veces dice que el Sueño es una especie de viaje espacial, y habla de las esferas siderales, pero esto no es cierto, no hay tal cosa). Entonces escribí un texto, lo leí y, antes de publicarlo, le mandé copia a Paz para que no le sorprendiera. Recuerdo que le dije: “Te envío esto porque si lo ves de pronto en imprenta ya sé lo que vas a decir: ‘¡ah, enemigo!’ Esta es una crítica y tú, aceptador de la crítica, dime si algo no está bien”. Pero no pudo decirme nada excepto una cosa un poco ingenua: que había querido engrandecer a sor Juana y que yo la achicaba (como si inflar a sor Juana con hermetismo fuera engrandecerla), así que en resumidas cuentas no pudo decir nada.

El primer choque lo tuvimos Paz y yo en los años setenta, cuando apareció La divina pareja, el estudio de Jorge Aguilar Mora sobre Octavio Paz, un libro muy difícil que constituye una crítica muy fuerte al pensamiento de Paz, y con el que, por cierto, Octavio se impresionó. Pues bien, hablando con Jorge Aguilar y con algunos de sus amigos en una reunión, alguien comentó: “Ya han pasado semanas de que apareció el libro y nadie lo ha reseñado, seguramente hay una consigna de Octavio Paz para que lo hundan en el silencio”. Entonces les respondí: “¡Carajo, cómo exageran!”, y me contraatacaron todos diciéndome que yo no sabía nada de la vida literaria, lo cual era cierto y por eso me quedé callado. Sin embargo, unos días después encontré a Huberto Batis en El Agora. Le comenté el incidente y le pregunté si creía que hubiera una mafia Octavio Paz. Él me respondió: “No, no creo, lo que pasa es que el libro de Jorge es difícil y por eso no ha sido reseñado”. Sin embargo, ahí no murió la cosa. Huberto, que entonces escribía una columna donde hablaba de los chismes de nuestra republiquita de las letras, relató aquella conversación en El Agora, que Octavio leyó y concluyó que Antonio Alatorre andaba propalando la idea de que él tenía una mafia. Entonces me mandó una carta que decía, en resumidas cuentas: “Nunca fuiste un gran amigo y ahora veo que te has pasado a las filas de mis enemigos”. Y a esto yo le contesté muy en serio, diciéndole en una carta que leyera atentamente la crónica de Huberto para que dijera en dónde estaba la maledicencia.

La reconciliación no consta por escrito. Semanas después de que recibió mi respuesta, seguramente luego de darle vueltas al asunto, me llamó por teléfono para decirme: “Antonio, quiero decirte que olvidemos el asunto, no hay nada más y perdona que te hable rápido pero es que me está esperando el coche que me llevará a Cuernavaca. Adiós”. Pero no dio por terminado el asunto, porque en el último incidente me echó esto en cara.

Todo está por escrito. Comenté y discutí con Paz por escrito, por eso me apenó que, a causa de los comentarios que dije en El Colegio de México sobre mi relación con Octavio, semanas después de que había muerto, me acusaran de aprovecharme de su muerte para hablar de él, y me pareció grotesca la retórica que se usó para reclamarme: Alatorre es el enanito que se aprovecha de la muerte del gigante para hablar de él. Nada de eso. Lo que conté en El Colegio fue la historia de una relación humana que tuvo momentos buenos y que terminó mal.

Otro incidente con Paz sucedió cuando al publicarse La segunda Celestina, dizque escrita por sor Juana Inés de la Cruz —según Guillermo Schmidhuber—, lo obligué a publicar en Vuelta mi artículo sobre el descubrimiento de Schmidhuber. Mi intención fue delatar a la Editorial Vuelta por cometer la estupidez de apadrinar un libro tan mal hecho por un improvisado, así que le llamé a Enrique Krauze y le dije: “Tengo preparada una reseña a fondo de este libro; dile a Octavio que, si tan aceptador de críticas es, me la publique, y si no me la publica entonces se la pasaré a Huberto Batis en el suplemento sábado con una nota que dirá: ‘Este texto no quiso publicarlo Octavio Paz en Vuelta’.” Así lo puse entre la espada y la pared. Poco después, Krauze me respondió: “Ya le dije a Octavio, no dio precisamente brincos de gusto pero dice que sí”. Y la respuesta de Schmidhuber se hizo esperar. Se ve que estuvo trabajando para ver qué replicaba, pero lo que consiguió fue sólo una reseña de un profesor suyo buena gente, Luis Leal, que no conoce nada del teatro español, sino más bien del cuento hispanoamericano.

Yo tengo una visión muy estricta, exigencias de seriedad muy concretas, de manera que cuando me encuentro con un interlocutor que pretende discutir sobre los temas que he investigado toda mi vida y me dice: “no, es que de esto no sé”, “esto no lo he leído”, para mí entonces muere la discusión. No me refiero a mi nivel intelectual, nada de eso; hablo de los pertrechos de lectura. Por esto le dije no a Guillermo Schmidhuber y no a José Pascual Buxó a propósito de sus investigaciones sobre sor Juana.

Una cosa que no me parece bien en el sorjuanismo mexicano moderno es la aceptación de todo lo que dice Octavio Paz como si ya hubiera hablado el maestro, el oráculo. En otro nivel, esto también sucede con lo que ha dicho Elías Trabulse, a quien se cita y se cita como si fuera también un oráculo. Falta crítica, y la razón de esto es que realmente los sorjuanistas no están bien formados. Un ejemplo es mi amiga Margo Glantz, quien ha aplaudido a Paz y a Trabulse una y otra vez. Ella hace muchas otras cosas, es decir, no está metida completamente en el tema, y entonces es natural que acuda a Paz, a Trabulse y a mí; sin embargo, mi amiga no está para hacer crítica sobre sor Juana, está para hacer ensayismo a propósito de sor Juana, sobre la situación de la mujer, sobre la opresión, etcétera. Todo esto es legítimo, pero sin duda lo más importante es leer a sor Juana atendiendo los textos mismos, que son lo central, porque el conocimiento directo del texto debe ser el núcleo de todo estudio literario, no las especulaciones personales en donde el texto queda lejísimos. Bueno, pues como Margo, muchos otros están así.

Sin embargo, nadie afecta a sor Juana por lo siguiente: el secretario de la Condesa de Paredes, Francisco de las Heras, fue testigo de cómo el nombre de sor Juana estaba en boca de todos los mexicanos que iban a las iglesias y oían cantar sus villancicos y decían: “Son de una monja muy sabia”, de manera que todo el mundo sabía que en San Jerónimo vivía una monja muy chingona. Esta era su aura popular. Bien, pues De las Heras, al escribir uno de los dos prólogos del primer tomo de la obra de sor Juana, que se llamaba Inundación Castálida, publicado en España, aclaraba a los españoles: pero no vayan a pensar ustedes que la monja es una populachera, lo que pasa es que cuando hay una llama chiquita, como la de una vela, un soplo llega y la mata; pero cuando se trata de una gran llama, entonces el viento la aviva. Este es un testimonio de alguien que vio el fenómeno sor Juana, a quien, efectivamente, todos le aplaudían. Que se hable de sor Juana en conferencias y simposios y que estampen su imagen en los billetes es su aura popular, pero siendo sor Juana lo que es, todo esto es inofensivo porque ella lo aguanta y lo seguirá aguantando sin duda.

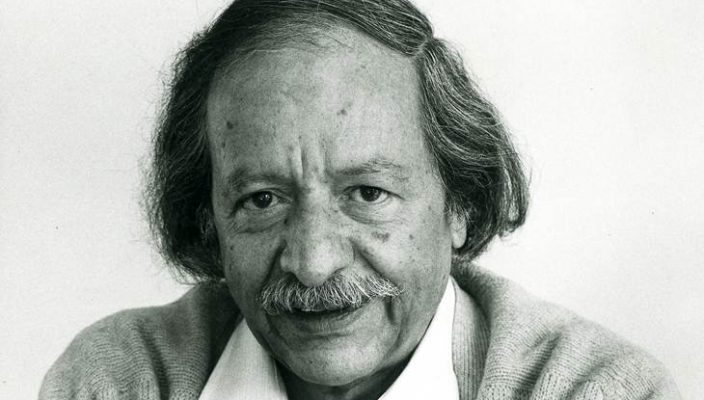

*Fotografía: En 1998 Antonio Alatorre recibió el Premio Nacional de Lingüística y Literatura/ÁLBUM FAMILIAR DE MIGUEL VENTURA.

« De los efluvios del cuerpo La Esmeralda: una exposición opaca »