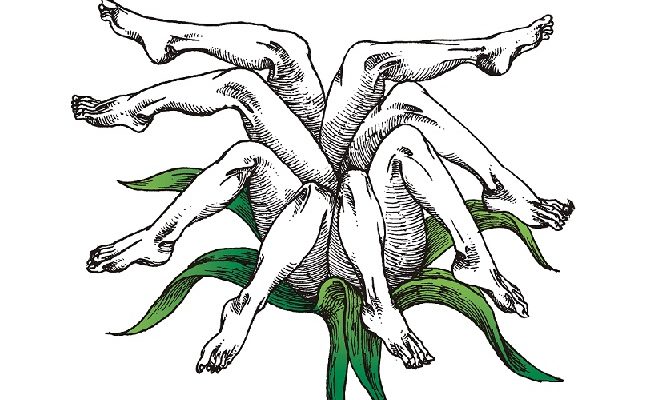

Flores abiertas

//

Las flores son una presencia constante en la poesía erótica. Poetas como Gloria Gervitz, Sylvia Plath, Francisco Hernández, Tomás Segovia y Anne Sexton tienen en común la exploración del placer en el reino floral. Ya sea la buganvilia, los claveles, los tulipanes o los flamboyanes, todos navegan y se dejan atrapar gozosamente en esas divinidades que se abren de cuerpo entero

//

POR BRENDA RÍOS

Georgia O’Keeffe pasó a la historia del arte como pionera del modernismo. Pintaba, entre muchos otros motivos, flores. Nada extraño. Las flores como tema no tienen mayor novedad. Ni literario ni plástico ni botánico. O’Keeffe hacía primeros planos de esas flores, recortes, encuadres, acercamientos, eso es lo que le valió colocarla en una generación de vanguardia y de ruptura. Su obra causó revuelo. Las flores inmensas, tan cerca del ojo, tenían algo que fascinaba, no sólo por la técnica, el color, sino por su evocación poética. Lo que esas flores “eran”, “mostraban”, “significaban”. La sexualidad era evidente. Sin alegorías, sin metáforas. La flor era el sexo. En el catálogo de una exposición, en 1939, escribiría: “Bien, he conseguido que mires lo que yo he visto y cuando te tomas el tiempo de ver realmente mi flor adjudicas todas tus propias asociaciones sobre las flores a mi flor y escribes sobre mi flor como si yo pensara y viera lo que tú piensas y ves en la flor, pero yo no lo veo”.

/

Ella habla de tomar el tiempo para ver, para verle la flor. No es una flor genérica, una flor universal. Esa flor le corresponde a ella y entonces ella es vista en el cuadro. El cuadro es su cuerpo. Su cuerpo sin ropa. Sin embargo, no es nada del otro mundo. La semejanza es precisa. Así como algunos frutos, conchas, caracolas, y demás elementos recuerdan el sexo de la mujer la flor es genital, hecho a colores y con frágil vida. Incluye aroma. En algunas flores el perfume es demasiado intenso: atraer y repeler son las funciones de su existencia. No hay analogía posible: las flores de O’Keeffe sí son el sexo femenino. Son vaginas abiertas. Tal cual. Un secreto puesto ahí, en el centro del cuadro, ocupando el espacio del ojo. Flores, túneles, grutas, variaciones del mismo tono expuestas para que el ojo no vea sino “entre”; las flores son espacios de inclusión: úteros, madres, espacios de origen y nacimiento. La flor es un cuerpo abriéndose a otro cuerpo: a un ojo extraño pero al que hay que invitar a entrar.

/

En 1975, en París, Cortázar asistió al espectáculo de una actriz-bailarina, Rita Renoir, que presentaba un espectáculo de striptease: se ponía en el escenario completamente desnuda y se abría de piernas. Él relata que al inicio los espectadores están incómodos, a la expectativa, tensos. La lujuria inundaba la sala, el deseo evidente. Luego, pasan de un suceso a otro frente a lo que tienen frente a sí: después de un rato, se relajan. Las caras dejan de estar tensas. Poseen el cuerpo, sólo por la coincidencia de la proximidad: entran en ese cuerpo que se ofrece. A la vez que dejan de estar erotizados por el sexo al descubierto. Sólo así se puede entrar en alguien. El verdadero deseo es rendirse a él. No intentar dominarlo, está ahí para que los hombres y las mujeres se abran. Se expongan, terminen una lucha consigo mismos. La rendición será algo relacionado con el alma. Con el inicio del mundo.

/

Sé que tuve miedo, que me replegué como se replegaba expectante la bruja, y que en el segundo mismo en que mis vecinos de platea optaban por asistir al más osado de los strip-teases sin el mínimo protector de la vagina, quiero decir sin el mínimo protector de los ojos de la ciudad, yo sentí el ultraje deliberado, la hermosura vestida de horror, la mostración en plena podredumbre de una pureza insoportablemente alienada, fuera de nosotros, de toda sed y de toda esperanza.1

/

Más adelante dirá:

/

La joven bruja dará la espalda al diablo, al público, se agachará hasta tocar el suelo para ofrecer la grupa a ese deseo que la humilla y la arranca de sí misma, su rostro asomará por entre las piernas, el pelo barriendo el suelo, la boca torcida en una mueca del Sabbath, y el sexo se abrirá como una almendra, ginecológicamente se expondrá por un tiempo interminable mientras la bruja nos mira, lo mira al revés, cara abajo, y no solamente el sexo sino el ano, el más recóndito detalle de un aparato genital y excretor que las manos de la bruja volverán todavía más visible cuando al término de ese lento minuto petrificado por una transgresión total, aparte las apretadas nalgas para no vedar ni un solo milímetro de piel, ni un solo vello a la mirada del que invisiblemente va a tomarla y al mar de ojos que su propio mirar está despreciando desde la ojiva de sus muslos, desde la lengua que sea asoma en algo que es maldición y llamado simultáneos.2

/

Las actrices del porno dejan al descubierto el área genital: pueden estar maquilladas, con zapatillas altas, peinados elaborados pero la vagina y el ano son campo abierto. Son lugares de inmersión. La cámara hace acercamientos. El hombre ingresa por un espacio conocido al espectador. No hay misterio. Como todo ha sido visto el movimiento es predecible. Pero eso es justo lo que se busca en los episodios pornográficos: las mismas escenas, los movimientos, las eyaculaciones, el jalón del pelo, la humillación de alguno de los dos, el placer evidente y a gritos. Hay una atmósfera reconocible en todo ello: una vulgaridad aceptada. Los espectadores aplauden la misma escena una y otra vez: la mujer tragándoselo todo. El acercamiento de la cara para saber que disfruta, que llegó ahí de manera voluntaria, que todo estará bien. En ese fingimiento ruidoso está lo otro: la simulación del placer de quien observa. Nadie está solo en el sexo. En la filmación están varias personas, aún si se hace en casa. Y el espectador. Un teatro con el telón corrido hacia el público.

/

Las flores se abren. Y en ellas se deja el polen. Pienso en los versos atinados de Gloria Gervitz:

/

En la vertiente de las ausencias al noreste, en el

estupor

desembocan las palabras, la saliva, los insomnios

y más hacia el este

me masturbo pensando en ti

Los chillidos de las gaviotas. El amanecer

la espuma en el azoro del ala

El color y el tiempo de las buganvilias son para ti

el polen quedó en mis dedos

Apriétame. Madura la lluvia

tu olor de violetas ácidas y afiebradas por el polvo

las palabras que no son más que una oración larga

una forma de locura después de la locura

/

Aunque el polen no es el cuerpo del otro, es la mujer sola en el placer. El polen es ella misma. La flor se fecunda, se inunda, se riega. Abierta para sí.

/

En las migraciones de los claveles rojos donde

///revientan cantos

de aves picudas y se pudren las manzanas antes del

///desastre

Ahí donde las mujeres se palpan los senos y se tocan

///el sexo

/

Estos son los versos que abren “Fragmento de ventana”, parte de Migraciones, publicado en 1975 y que la poeta sigue editando de manera constante. La primera parte habla de que mientras el día comienza con la oración matutina ella está masturbándose. La búsqueda del placer está ligada a la oración, al comienzo del día, a las palabras sagradas. El poema, de largo aliento, fluctúa entre el placer erótico, la naturaleza del exterior: los árboles, las flores, la luz, el sol, y la presencia de las mujeres al interior de la casa. Si no fuera por la mención constante del medio físico la atmósfera sería de asfixia: la asfixia femenina de lo doméstico, la rutina de casa y la instrucción religiosa.

/

El día se disipa en el aire caliente

Estalla el verde dentro del verde

Bajo el grifo de la bañera abro las piernas

El chorro del agua cae

El agua me penetra

Es la hora en que se abren las palabras del Zohar

Quedan las preguntas de siempre

Me hundo más y más

/

La libertad del yo poético está en su propio cuerpo. La sexualidad es su campo de acción, su autoconocimiento, su oración propia, única. El cuerpo, el sexo, el placer es Dios. Un dios particular y juguetón, escondido en los detalles curiosos del día.

/

No puedo dejar de pensar en un poema que celebraría lo opuesto. En Tulipanes, Sylvia Plath escribe sobre el deseo de morir. Son justo las flores rojas, en el celofán nuevo, crujiente, que le hace recordar la vida. No por eso quererla para sí. No es eso además lo más corpóreo, sino es ella, el personaje del poema, la mujer acostada en la cama de hospital después de que intentó matarse. El poema es la reflexión sobre vivir sin que dependa de ella. La vida es algo que está ahí para que uno la note aunque no la quiera. Los tulipanes son la vida, el color, la textura, el cuerpo. Ella es el guijarro a disposición de las manos blancas, con guantes, de las enfermeras. Cuadro blanco y lo vívido de la flor es casi afrenta.

/

Los tulipanes son muy sensibles, es invierno aquí.

Mira qué blanco está todo, qué quieto, qué nevado.

Aprendo a estar en calma, yaciendo sola e inmóvil

como la luz sobre las paredes blancas, esta cama, estas manos.

No soy nadie, no tengo nada que ver con estallidos.

No quería flores, quería solamente

yacer con mis manos hacia arriba y sentirme totalmente vacía.

Qué libre es una, no tienes idea hasta qué punto…

La paz es tan grande que te deslumbra,

no pide nada, una placa con tu nombre, algunas chucherías.

Es a lo que se aferran finalmente los muertos, me los imagino

cerrando sus bocas sobre eso, como si fuera una hostia.

Para empezar, los tulipanes son muy rojos, me lastiman,

inclusive en su papel de seda podía oírlos respirar

ligeramente, a través de sus envoltorios blancos, como a un horrible bebé.

/

Plath está consciente del cuerpo inerme, liberado del deseo, la necesidad erótica, un cuerpo sin vida, sin goce, lánguido cuerpo sometido al cuidado de los otros. Ella sabe que quieren que viva. Los tulipanes son la ofrenda. Pero terminan convirtiéndose en el cuadro de Dorian Grey: las flores viven, se estremecen, vienen de un campo cercano, son rojas en contraste con todo lo blanco: la nieve, el invierno, las paredes, las sábanas, la piel de las enfermeras. Las flores viven por ella. Son ella en el aliento último. Y ella no lo quiere. Las flores rojas son el corazón que no quiere seguir. La pureza, en todo caso, es el vacío de la muerte, la despedida blanca y tranquila de los ornamentos lujosos: las flores son el lujo de la vida. Le reclaman. Ella, en la cama-sudario, está siendo juzgada por la decisión de cerrarse ―cuerpo-ataúd―, de no querer abrir el cuerpo que es territorio de sanación, campo de exterminio.

/

Las flores pisoteadas en la poesía erótica de Francisco Hernández conllevan otra intencionalidad, una visión más directa, menos alegórica. Las imágenes existen para confirmar la acción del sujeto poético. El personaje camina, se detiene, algo viene a su mente, evoca tal cual el olor, la forma. Los sentidos tienen un poder no de evocación sino de hacer presente lo que está fuera de la vista, del cuerpo, del tacto:

/

Extraño tu sexo. Piso flores rosadas al caminar y extraño

///////tu sexo.

En mis labios tu sexo se abre como fruta viva, como voraz

///////molusco agonizante.

Piso flores negras al caminar y recuerdo el olor de tu sexo,

sus violentas marejadas de aroma, su coralina humedad

entre los carnosos crepúsculos del estío.

Piso flores translúcidas caídas de árboles sin corteza

y extraño tu sexo ciñéndose a mi lengua.

/

El acto de pisar las flores es similar, para el sujeto poético, un sujeto en movimiento, al del sexo de la amante esperándolo, abierto. El sexo de ella es algo inmóvil, esperando la acción. Lo masculino es el verbo, lo que se hace: él se mueve, se desplaza, aplasta las flores de la acera y recuerda su lengua entrando, moviéndose, siendo en el sexo de ella. La precisión del tono de las flores: color negro, color rosa, flores translúcidas, son la carne que abraza, la lengua-clítoris, los labios vaginales que tienen como ejercicio recibir, humedecer, contener, abrirse. Lo femenino es la aceptación de la acción. Por eso es fruto, animal, flor, algo vivo y palpitante.

/

En los siguientes poemas el yo poético ostenta un poder particular.

/

Gota

Una gota de anís

resbala por tus muslos

con la indiferencia

de un barco que se aleja.

Suena el color dorado en las orillas del ojo,

del mar del ojo, del mal de ojo.

Sueña una imagen color naranja

con ser, eternamente,

una perseguidora quintaesencia.

/

Por eso, a las trampas del ojo

me encomiendo.

Y me inflamo, por si llegan a tiempo

las pesadillas del cristalino.

/

/

Mariposa

Tu sexo,

una mariposa negra.

Y no hay metáfora:

entró por la ventana

y fue a posarse

entre tus piernas.

/

Ahora, rojo es el lenguaje…

Ahora, rojo es el lenguaje,

rojo como mi lengua cuando pasa

sobre la flor labiodental del flamboyán.

Ahora, tu cara es roja,

roja como cuando se enfrenta

a la rubicundez arrugada de mi cara.

Ahora, más que nunca,

rojo antojo de tus grandes ojos.

/

(Sobre una llave de agua, canta un gallo

blanco a punto de enrojecer.)

/

Conviene anotar la relación del placer con el tacto y el olfato. La flor es comestible. El poeta devora. El cuerpo entero es un fragmento por donde entra el fragmento del otro cuerpo. Y el agua, el rojo, el gallo, las alusiones sexuales que refrendan el acto. Lo empoderan, lo humanizan. No es el azar el que busca la flor precisa. En Gervitz serán las buganvilias, los claveles rojos, en Plath los tulipanes, en Hernández será el flamboyán. Cada flor es única, no hay paso a la confusión: se nombra en su unicidad, la flor que cae fácil, la que permanece con fuerza en los muros resistiendo el sol de Cuernavaca, la que resulta enredadera, la que deviene fruto, la que sólo abre en la noche. Flores hechas para climas únicos. Con aroma, sin aroma, texturas, aterciopelamientos de pliegues. Cada flor es una tela que debe ser acariciada. La mano, la lengua, el agua de la regadera, todo eso existe para que ella se abra y ceda. Escribe Hernández:

/

Página en tu nombre

Tu nombre se puede morder como manzana.

Huele a mango de Manila y a naranja china.

Me deja la lengua morada al igual que el

///////////////[chagalapoli

y la escobilla.

Lo trituro y respiro yerbabuena.

Al separarlo estalla una granada.

Crece a la altura de la flor de caña, es la enredadera

que sube por la cerca o se extiende a ras de patio,

perseguidor de coralillos, sandías y verdolagas.

Si lo agito, escucho el agua que lo llena.

Si se lo doy al loco de la casa, volará a la punta

del cerro y lo hará flauta.

Para librarme de la oscuridad lo conservo en un

/////////////////////////////[frasco.

Con la luz que despide se ilumina esta página.

/

El nombre es aquí el cuerpo que lo ostenta. Es un catálogo de botánica personal. El gusto explota en la boca. Ella se nombra en el paladar. El poeta logra evitar el lugar común de nombrar a la amada y decir que sólo el acto de nombrarla conlleva luz o que el gusto en su boca es dulce. Por eso el poema se eleva. Podría estar aplastado por la miel que evoca. Pero es un vapor precioso lo que de ahí suspira.

/

La rosa de los vientos que indica norte, sur, este y oeste también es el sexo femenino. O el triángulo de las Bermudas, una selva, bosque, jardín, acantilado, barco, mar, orilla, en fin, todo aquello que pueda contener agua, alusiones oscuras, místicas. Los sonetos de Tomás Segovia son espléndidos, generoso, sin analogías: hay impresiones directas. Lo que se cuenta es lo que hay. La boca o el sexo cumplen el mismo cometido: recibir, abrirse. La mujer se abre, el hombre entra. La mujer es casa, el hombre es herramienta. La mujer invita a pasar, el hombre corresponde y la llama nido, espera.

/

Un momento estoy solo: tú allá abajo

te ajetreas en torno de mi cosa,

delicada y voraz, dulce y fogosa,

embebida en tu trémulo trabajo.

/

Toda fervor y beso y agasajo

toda salivas suaves y jugosa

calentura carnal, abres la rosa

de los vientos de vértigo en que viajo.

/

Mas la brecha entre el goce y la demencia,

a medida que apuras la cadencia,

intolerablemente me disloca,

/

y al fin me rompe, y soy ya puro embate,

y un yo sin mí ya tuyo a ciegas late

gestándose la noche de tu boca.

/

Entre los tibios muslos te palpita…

Entre los tibios muslos te palpita

un negro corazón febril y hendido

de remoto y sonámbulo latido

que entre oscuras raíces se suscita;

/

un corazón velludo que me invita,

más que el otro cordial y estremecido,

a entrar como en mi casa o en mi nido

hasta tocar el grito que te habita.

/

Cuando yaces desnuda toda, cuando

te abres de piernas ávida y temblando

y hasta tu fondo frente a mí te hiendes,

/

un corazón puedes abrir, y si entro

con la lengua en la entrada que me tiendes,

puedo besar tu corazón por dentro.

/

Los dos corazones, le llama él. El del sexo y el del pecho. Cuando él entre puede tocar ambos. El sexo es dominio, y el poder pasa de un lado a otro. La poesía de Segovia es tan explícita que pareciera que hay otra función más que la poética. El poema no será la imagen, la idea. El poema será él mismo la acción: el ser que penetra, lo viril, lo que ataca y permanece. La transparencia de lo que dice es una postura de fuerza y de sentido. El lenguaje es lo que tenemos para contar el cuerpo, es nuestro escenario. No puede haber orgasmo sin decirlo. No podemos tener cuerpo sin que lo nombremos, digamos a qué se parece, a qué sabe y qué significa tenerlo. Lo que Segovia bien describe, Anne Sexton lo confirma:

/

Ella es la casa.

Él es el la torre.

Cuando cogen son Dios.

Cuando se separan son Dios.

Cuando roncan son Dios.

En la mañana untan mantequilla sobre el pan.

No hablan mucho.

Siguen siendo Dios.

Todas las vergas del mundo son Dios.

Floreciendo, floreciendo, floreciendo,

dentro de la dulce sangre de mujer.

/

La verga del poema de Sexton es la que florece. No es una flor pero florece. En un solo lugar. La humedad la acoge y la deja crecer. Porque entonces, en ella o en él, sólo los genitales pueden ser esa parte divina. La verga también se abre dentro, del mismo modo en que la vagina se abrió primero. Una parte cede para que la otra pueda ceder a su vez. Lo simultáneo de la apertura. La torre que es él, quizá la torre de marfil (puerta de la alianza, estrella de la mañana), o la torre del palacio cualquiera, torre-faro-cetro, él se levanta, está mirando por encima de sí mismo. Ella es la casa. Otra vez, lo femenino es dejar entrar. Pero es ella la que da el poder, a él, para crecer, volverse torre y penetrar. En la sangre podrá hallar el modo de florecer. La sangre es agua y no sacrificio. Las personas en el orgasmo, por segundos, mueren. Pero la muerte no es final: es un ejercicio de renacimiento, y volveremos en otra forma, quizá, como Khayyám sospechó: en el césped que todos pisan o en la flor que se marchita bajo el sol.

/

/

Notas:

1. Julio Cortázar, “Homenaje a una joven bruja” en Territorios, Siglo XXI editores, México, 2002, p. 22

2. Ibidem.

//

/

Ilustraciones: Eko

« El sentido de un final: Frank Kermode Pierre Assouline, en búsqueda de la identidad sefardita »