El factor Wells

/

Clásicos y comerciales

/

POR CHRISTOPHER DOMÍNGUEZ MICHAEL

No cabe ninguna duda que Herbert George Wells (1866–1946) fue una de las figuras decisivas de la primera mitad del siglo XX y que, precedido por el decimonónico Jules Verne, moldeó, predijo y profetizó mucho de lo que sería el presente y el futuro. De sus sesenta libros, escritos en casi todos los géneros, basta recordar sólo algunos de los títulos de sus novelas para calibrar su influencia: La máquina del tiempo (1895), El hombre invisible (1897), La guerra de los mundos (1898) y Los primeros hombres en la luna (1901). Casi todas las cosas que aparecieron durante la centuria pasada parecían deberle su existencia y así lo muestra Sarah Cole, la más reciente de sus exégetas, en Inventing Tomorrow. H.G. Wells and the Twentieth Century (Columbia University Press, 2020). Se trata, según ella, del “factor Wells” y no es la primera en considerar ese factor ni será la última en hacerlo.

Más allá de aquella tetralogía que marca el tránsito entre los siglos XIX y XX, Cole se empeña en demostrar que Wells fue un gran escritor, si se rechaza o matiza esa grandeza del elitismo con la cual se presentaban Henry James, Joseph Conrad, D.H. Lawrence, Virginia Woolf, James Joyce y T.S. Eliot, todos contemporáneos anglosajones de Wells. Algunos de ellos fueron sus amigos y hasta sus devotos admiradores, otros sus adversarios, pero ninguno resultó indiferente a su presencia porque Wells, según Cole, ejemplifica ese “otro modernismo”, ajeno a la alta literatura, sus prestigios y sus cenáculos, pero no a su ambición intelectual, ni a sus innovaciones prosísticas, aunque haya sido condenado al infierno de la cultura popular. Nadie frunce el ceño ante Orlando: una biografía (1928), de Woolf, ni desprecia esa aventura en el tiempo como propia de un subgénero llamado Ciencia Ficción. Pero hubo de aparecer un Jorge Luis Borges para que Wells fuera admitido, y de mala gana, en un canon donde no se encuentra a gusto.

De los victorianos –leemos en Inventing Tomorrow– Wells fue de los pocos a quienes el pasado parecía importarle un comino aunque cavando más a fondo, Cole nos recuerda que el futuro es a menudo un regreso a la prehistoria, un continuo espacio/tiempo donde, como lo sabe el lector de Eliot, “El tiempo presente y el tiempo pasado/Acaso estén presentes en el tiempo futuro / Y tal vez al futuro lo contenga el pasado. / Si todo tiempo es un presente eterno / Todo tiempo es irredimible.” Para vivir esa conciencia no son necesarios los Cuatro cuartetos en la traducción de José Emilio Pacheco; basta con dejar pasar la pandemia mirando Outlander o Dark en Netflix, series basadas, casi en su totalidad, en paradojas wellesianas.

Para llegar a ser quién fue, me temo, Wells algo heredó, viciado o corrompido, del genio fundador de los Marx, de los Darwin, de los Freud. A diferencia de los llamados por Paul Ricoeur “maestros de la sospecha”, el polígrafo británico tuvo a sus ordenes esa técnica que muchos de sus contemporáneos aborrecían y él, en buena lid decimonónica, proyectó como futuro irrevocable de la humanidad. Ese “modernismo” de Wells –regreso a Cole– le permitió viajar de Heródoto a los marcianos con la seguridad de quien, dueño del pasado (autor de Esquema de la historia en 1919 y de otras historias breves y no tanto, del mundo), hace del tiempo, su tiempo.

A la vastedad de sus conocimientos científicos, a su extraordinaria inventiva, la maltrataron sus pretensiones de sabio de aldea, tanto más ridiculizables dadas sus dimensiones, hoy diríamos, globales. En las últimas páginas de Inventing Tomorrow, Cole batalla sin éxito para vendernos la actualidad wellsiana en una globalización, me temo, incomprensible en sus términos. Políticamente incorrecto, aunque sus futurismos fueron oscilando entre el optimismo y el pesimismo, de Victor Hugo a Oswald Spengler, digamos, Wells fue, paradójico sin macula, inmune a la lección del siglo XX.

Temió la esclavitud de los hombres bajo el dominio de las máquinas y calculó la destrucción autoinfringida del planeta, pero no dejó de ser un pensador totalitario, cuyos orígenes en el benévolo socialismo fabiano explican –y no contradicen– su infatuación con el fascismo, lo mismo que su admiración por Lenin y Stalin, los dictadores soviéticos a quienes conoció. No pudo convencerlos, al par de bolcheviques, de la errática visión marxista de la economía o de la falacia de la lucha de clases, pero aplaudió toda rebelión de las masas puesta al servicio del Estado. Se olvida con frecuencia que la pócima de Hitler se llamaba “nacional–socialismo” y que si Wells o su examigo Bernard Shaw, no encontraron mayores diferencias, en su ingenuidad de origen fabiano, entre Moscú y Berlín, ello fue corroborado por los pensadores antitotalitarios de esa segunda posguerra en cuyos primeros meses murió el celebérrimo escritor.

Uno de ellos, su compatriota George Orwell, puso en su lugar a Wells por su desprecio instintivo de la democracia liberal. En 1941, Orwell se burló de quienes, nacidos hacia 1900 se sentían obra de Wells como lo eran los personajes de La máquina del tiempo o La guerra de los mundos. Arguyó Orwell que mucho de lo imaginado por Wells había sido hecho realidad en la Alemania nacional–socialista: “el orden, la planeación, el Estado como impulsor de la Ciencia, el acero, el concreto, los aviones. Todo ello está allí pero al servicio de ideas propias de la Edad de Piedra. La Ciencia lucha del lado de la superstición”. Wells, obsesionado por el futuro, fue ajeno, por prehistórico, al horrible presente y obsecuente con su manipulación por los dictadores.

De las buenas intenciones de Wells sobró muchísimo y todo ello está en el irremediable educacionismo almacenado en los documentos de todos los gobiernos y de todos los organismos multinacionales: millones de páginas acaso necesarias para el bienestar planetario pero que son el más vasto e ilegible de los archivos muertos. Su “socialismo”, extirpadas sus simpatías totalitarias, vuelve a ser una tontería victoriana, “el despertar de la conciencia colectiva de la humanidad”, un ecumenismo vehementemente anticatólico (una de sus peculiaridades de origen que le acarreó el desprecio de G.K. Chesterton) y una ética peleada con la imaginación, obra de quien según Conrad, era “el realista de lo fantástico”.

Aunque toca el romance de Wells –misógino y feminista a la vez– con la escritora Rebecca West (1892–1983), del cual quedó un hijo y una amistad duradera, el libro de Cole no es una biografía sino una ardua investigación sobre el muro entre la alta cultura literaria y el “modernismo” popular. Salvo dos o tres de las novelas en su día prologadas por Borges, no he leído mucho a Wells y dudo que mi caso sea raro actualmente, aunque sostengo que en su autobiografía hay genio desde el título, como es frecuente en él. Alguien capaz de llamar a sus memorias Experiment in Autobiography (1934), sabe que todo regreso al pasado desde el presente es muy incierto.

Wells, amado por el público, involuntario padre del cine, guionista de una falsa invasión extraterrestre gracias a su semi tocayo Orson transmitiendo por radio en 1938, amigo de Le Corbusier y como se demuestra en Inventing Tomorrow, un prosista nada basto, pleno en audacia novelesca, nunca pudo cruzar esa frontera. Mucho de lo que detestan los antimodernos de izquierda o de derecha –de la Escuela de Frankfurt a un Mircea Eliade– es obra de H.G. Wells. Cabe preguntarse si la Historia, ese presente eterno, no será una pesadilla soñada por el más persuasivo de los falsos profetas, quien nos alecciona desde su saloncito victoriano, antes de esfumarse frente a nuestros ojos como “el viajero a través del Tiempo”.

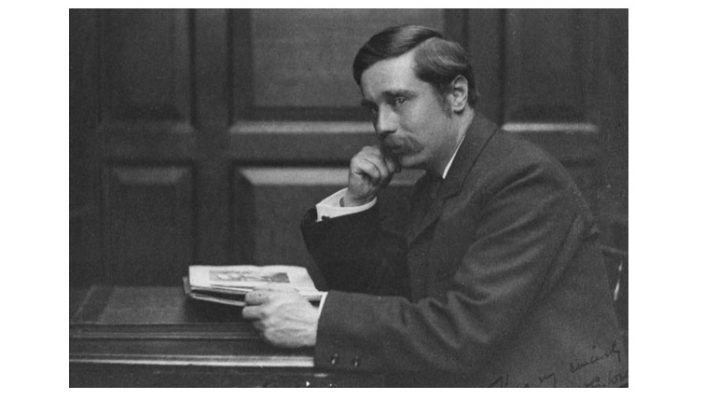

FOTO: H. G. Wells en sus años estudiantiles en la Universidad de Londres. Circa 1890./ Frederick Hollyer

« Demasiado odio Escuela en casa en tiempos del coronabicho: Entre Sherlock Holmes y Poirot »