Informe preliminar

POR GUILLERMO NÚÑEZ JÁUREGUI

Hay algo perturbador en la lectura conjunta de Epíclesis (2013), que recopila textos, en su mayoría inéditos, de Edén Ferrer (1949-1995) y de Cuentos a deshora (2012), una edición aumentada de La plaga del crisantemo (publicado por la UNAM en 1960), de Arturo Souto Alabarce (1930-2013). Lo perturbador, creo, es más una inquietud cultural que literaria: la dimensión de los esfuerzos de cualquier escritor y lo que resulta de ella. Libros en un anaquel. En fin, uno nunca deja de confirmar el lugar que ocupa la literatura en la sociedad (no es central).

Uno recuerda, de pronto, que la historia de la literatura, además de sus cimas, sus obras maestras (sin olvidar, por ejemplo, que Melville murió en la miseria o que la lápida de Gaddis llevaba una errata), también posee una historia más o menos oculta, poco visitada, pavimentada por autores discretos, esforzados, disciplinados y correctos. ¿Cómo es que le ponemos atención a esa otra historia? Ciertamente no lo hacemos con el mismo entusiasmo con el que leemos entretenimientos (las novelas policíacas, las novelas fantásticas, las novelas de las mesas de novedades; en fin, esos excelentes productos culturales que se leen placenteramente, muy al tanto de que no son obras de arte pero que a menudo son de mejor calidad; el arte y el entretenimiento, tendemos a olvidar, son sólo categorías descriptivas, no valorativas) sino con el esfuerzo del tedio que puede ofrecer la literatura entendida, sobre todo, con una disciplina artística (llena, claro, de fracasos). Aún no hablo específicamente de Epíclesis y Cuentos a deshora (ambos ofrecen tanto entretenimientos —especialmente Cuentos a deshora— como propuestas literarias), pero por alguna razón me hicieron pensar en esto que, creo, se reduce al lector que tiende a leer sólo a sus contemporáneos cuando han muerto, en los ciclos periodísticos a caballo entre el homenaje póstumo y el morbo (de pronto, el mundo se entera que Gelman existió; que José Emilio Pacheco escribió más de un libro…).

En la cuarta de forros de la edición del FCE de Epíclesis, a propósito de Ferrer: “…fue un escritor mexicano poco conocido”.

De los “Apuntes acerca de los cuentos de Arturo Souto Alabarce [Prólogo]” de José de la Colina: “Cuando, por sugerencia de Adolfo Castañón, los editores Bonilla Artigas me pidieron un prólogo para una edición de los cuentos de Arturo Souto Alabarce, me vino a la memoria la luz de la tarde del verano de 1953 en que por primera vez […] Arturo y yo caminábamos charlando de literatura por el Paseo de la Reforma y bajo un cielo azul, […] le mencioné otro admirable cuento leído hacía unas semanas en el suplemento cultural de un periódico y del que no recordaba el autor pero sí el título: ‘Coyote 13’. Y entonces Arturo, sin alterar el tranquilo paso, ‘confesó’, como si fuese un delito, que ese cuento lo había escrito él”. José de Colina vuelve a demorarse en este descubrimiento más adelante, en el mismo prólogo donde apunta, generosamente, que el cuento ha perdurado a través de sus relecturas (junto a “El Aleph” de Borges, “La leyenda de San Julián el Hospitalario” de Flaubert, “Nadie encendía las lámparas” de Felisberto Hernández, “Los muertos” de James Joyce, “No oyes ladrar a los perros” de Rulfo, y otros cuentos).

En fin, hasta aquí mis preocupaciones culturales.

¿Qué queda de la obra literaria de Ferrer y de la de Souto Alabarce?

De los dos, Epíclesis es el libro más interesante, al menos en sus apuestas formales. En apenas 274 páginas se logra incluir una novela breve (que le da el título al volumen), 13 relatos, tres ensayos (el más extenso es sobre Diego Rivera) y algunos poemas (el libro fue editado por el recién fallecido Julián Meza). A la mayoría de los textos, especialmente en la narrativa, los recorre una calculada conciencia moderna (que, creo, al lector le recordará la obra de Salvador Elizondo). Así, se cita a Hegel y a Joyce. En el ensayo sobre Rivera se recupera esto de los muralistas: “Nosotros pintamos sobre los muros y sobre el papel de baño”. También se establecen afinidades con Walter Benjamin e interés por algunos tópicos de Nietzsche.

Venturosamente, la conciencia moderna (quiero decir, la conciencia de que se seguía escribiendo, y con descubrimientos estéticos válidos, después del siglo XIX) también se tradujo en ciertos “riesgos” formales (o al menos, en la certeza de que existen más recursos que los proporcionados por las convenciones de los relatos realistas tradicionales). Tenemos así que Epíclesis, la novela, aborda las desventuras de un grupo de alquimistas contemporáneos (el relato inicia con el asesinato de un sacerdote en una iglesia, precisamente en el momento de la transfiguración) y cada capítulo, en general, se narra desde el punto de vista de uno de los personajes; previsiblemente, el flujo de conciencia —con su vaivén esquivo e irónico— es una de las estrategias y recursos predilectos, así como los saltos de tiempo o la fragmentación; en suma, se ofrece una resistencia general, densa, a la lectura lineal, sencilla (las referencias a conocimientos arcanos —como ya se anuncia en el título— sobre la doctrina católica, por ejemplo, son comunes).

Es una novela de una dificultad atractiva (que también se distingue en algunos de los relatos). Pero es innegable, me temo, que esto hace de la novela un ejercicio un tanto derivativo (y, de nuevo, lo mismo puede decirse de los relatos). Meza, caritativo: “Al igual que la de todos los escritores realmente creativos, la genealogía literaria de Edén no es nacionalista, sino en verdad universal. Lector de grandes escritores mexicanos como Rulfo y Arreola, no fue ajeno a Joyce y a Borges en particular”. Estoy de acuerdo en que la deuda de Ferrer con Rulfo, Joyce y Borges es grande. Pero me pregunto si es verdad que los escritores “realmente creativos” poseen una genealogía literaria. Si es así, ¿en qué sentido? ¿En el sentido de que eligen afinidades, se comprometen con ciertas formas de escritura, con algunos cuantos recursos? ¿Es suficiente sumarse voluntariamente a una tradición para formar parte de ella?

Estas mismas dudas me asaltaron al leer los solventes cuentos de Souto Alabarce, todos respetuosos con las convenciones del género (al menos como es comprendido a la luz de cierta tradición). En su prólogo, José de la Colina destaca con justicia “El candil” y “Coyote 13”, que se encuentran entre los mejores del volumen, además de “El gran cazador” o “Los lagartos” (ambos logran la atmósfera invasiva del trópico barroco, la misma que Carpentier cristalizó en El siglo de las luces). El registro de Souto Alabarce es amplio: puede presentar escenas de la vida urbana (como en el irónico “In memoriam” o en “Nunca cruces el parque ni vayas al este”), fábulas apocalípticas (otro momento destacado del volumen, “La plaga del crisantemo”) o fantásticas (“No escondas tu cara”, uno de los relatos más convencionales). A la vez, puede apreciarse una preocupación temática que recorre varios de los títulos: los aprendizajes del exilio (Souto Alabarce, madrileño, llegó a México en 1942), como puede leerse en “Coyote 13”, “El solitario acompañante”, “Ir a Belén y volver” o en “El pinto”.

Creo que mi cuento favorito, sin embargo, es “El idiota”: al idiota del pueblo, cuenta Souto Alabarce, “lo sacaban muy pocas veces a la luz del sol, pero el hecho es que esas pocas veces coincidieron con la llegada del maestro al pueblo”. El divino maestro es un escultor, el idiota hace bolas de tierra (y raya hendiduras sobre ellas: parecen rostros tristes). Un buen día, el maestro hace una obra maestra. Pasa el tiempo. Muere el maestro, el idiota y el pueblo. Todo se olvida. ¿Pero durante cuánto tiempo? El cuento termina así: “Y esta mañana, no lejos de lo que se cree son residuos de unas canteras dolomíticas hundidas en la plataforma continental, cuando el mar no se adentraba tanto en estas cosas, unos arqueólogos han hallado pruebas clarísimas de una cultura sumamente arcaica: bolas de arcilla endurecidas al sol. ‘La forma casi perfectamente esférica —dice el informe preliminar— su regularidad, su consistencia, el cuidado y la paciencia con que han sido amasadas y pulidas, y sobre todo la síntesis de expresión en las incisiones antropomórficas que muestra una de ellas, son evidencia segura de que esta antiquísima cultura poseía relevantes aptitudes artísticas”.

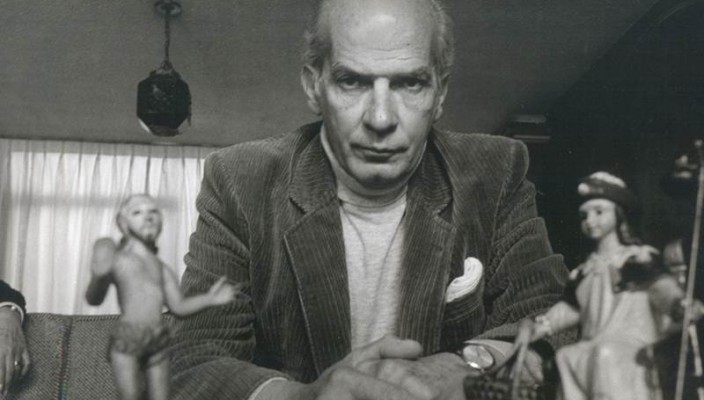

*Fotografía: Arturo Souto Alabarce (1930-2013)/ESPECIAL.

« La luz de las palabras Yolanda Magaña De la Cruz (1930-2013) »