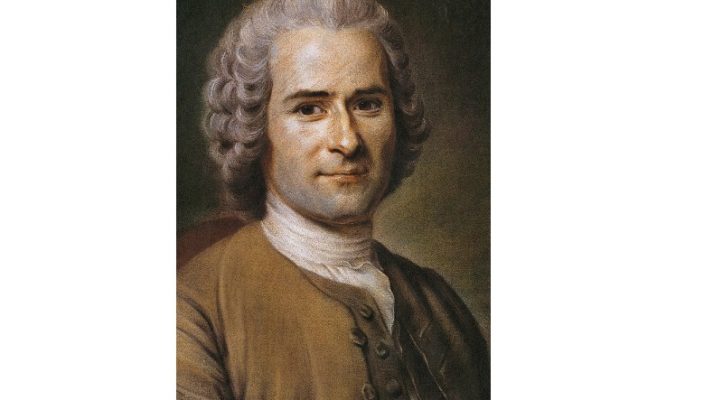

Jean-Jacques Rousseau y el contrato social

En 1762, el filósofo francés popularizó los principios de los derechos universales de igualdad y libertad, en una época de madurez ideológica en la que su obra logró influir en el pensamiento revolucionario en ciernes

POR RAÚL ROJAS

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) no inventó la teoría del contrato social, pero si la popularizó en su conocida obra El contrato social: o los principios del derecho político. El libro fue publicado en 1762, cuando la ideología de la Revolución Francesa y el liberalismo político y económico estaban madurando. El libro llegó en el lugar y momento oportuno para incidir en los acontecimientos inminentes. Con éste y otros tratados sobre problemas sociales, Rousseau se convirtió en uno de los intelectuales de vanguardia en proceso de moldear el pensamiento de la revolución en ciernes. Tuvo amistad con Voltaire, Hume, Adam Smith, Diderot, etc. La lista de sus contactos en los medios intelectuales y políticos del siglo XVIII se lee como un “quién es quién” de la Ilustración europea. Sucede lo mismo con la lista de sus enemigos, entre los que después habría que agregar a Hume y Voltaire.

Y sin embargo, El contrato social desilusiona un tanto, a la distancia de más de 250 años. La obra proclama la libertad e igualdad originaria de los hombres, sólo para terminar abogando por una sociedad aristocrática y monárquica, que mejor representa la idealizada “voluntad general”, ya que la democracia sólo sería posible con hombres que fueran tan perfectos “como los dioses”. El “rebaño”, la “manada”, no puede gobernar tan bien como un monarca Estados muy extensos. Y a pesar de que Rousseau habla de la “voluntad general” y de la república de leyes como forma ideal de gobierno, su visión es más bien la de una república paternalista.

La teoría del contrato social parte de una ficción: la humanidad ha atravesado por dos fases, el “estado natural” y el estado social actual. En el estado natural cada uno se apropia de todo lo que puede abarcar y las familias son la base del cuerpo social. La familia es el modelo primigenio de la sociedad: “el dirigente es el padre y el pueblo, los niños”. Pero eventualmente la sociedad crece hasta el punto de que rebasa su “estado natural” y debe asociarse, de manera que la “fuerza común” pueda salvaguardar a las personas y sus bienes, pero manteniéndolos “tan libres como antes”. Ese es el problema “que resuelve el contrato social”.

El pacto social del que Rousseau habla implica que cada uno “se entrega a la comunidad”. Si todos lo hacen, no es un sacrificio individual sino colectivo. Cada quien gana tanto como pierde, y sin embargo, es más fuerte, porque preserva su propiedad. Lo que surge es un “cuerpo moral” que podemos llamar “el Estado”. O el “soberano”, si lo concebimos como un sujeto activo. Las personas que aceptan este pacto pueden ser obligadas después a aceptar la voluntad general, es decir, se les “puede forzar a ser libres”. De esta manera la sociedad transita de su estado natural “al estado civil”, en donde las personas ya no proceden por instinto sino siguiendo su “sentido de justicia” y guiadas por “la voz del deber”. Mientras que la libertad natural es ilimitada, la libertad civil está restringida por la “voluntad general”, pero el individuo gana el derecho de la propiedad titulada, es decir, reconocida por todos. Obedecer la ley, en este nuevo estado, es la libertad. Las desigualdades físicas y de poderío son anuladas y los hombres “se convierten en iguales por tener los mismos derechos”.

En el segundo libro del Contrato Social, Rousseau discute los límites de la voluntad general. Curiosamente, la voluntad general nunca es “incorrecta”. Si todos se comunican y deliberan, sin formar grupos de intereses particulares, lo que emerge es lo que todos (o la gran mayoría) quiere. Por eso el contrato social le confiere al Estado “poder absoluto sobre todos sus miembros”. Ese es el poder que se denomina “soberanía”. Para Rousseau el “soberano” es una entidad abstracta que encarna la voluntad general y que se puede materializar en diferentes formas de gobierno. Por eso todos los actos del soberano benefician “igualmente a todos los ciudadanos”. Eso vale incluso en caso de guerra. El soberano puede decidir quien debe arriesgar la vida como soldado y puede condenar a los criminales al cadalso.

El contrato social, entonces, crea al Estado, pero es la ley la que le proporciona su “movimiento y voluntad”. Las leyes son decretos generales, válidos para todos. La ley puede incluso tolerar privilegios y clases, pero no puede escoger a las personas que pertenecen a una clase, o a quien se le otorgan privilegios. Puede incluso establecer una monarquía hereditaria pero no puede seleccionar a la familia real. Por eso, para Rousseau, una “república es cualquier Estado gobernado por leyes”. Pero, y aquí́ hay un gran problema, el “populacho debe ser enseñado a saber lo que quiere”. Es decir, la plebe normalmente no sabe cuáles son sus intereses. La “voluntad popular” siempre es correcta, pero como la masa no la puede articular, se necesita alguien que pueda legislar.

Ya el lector, a estas alturas del libro, se debe preguntar como es que las monarquías pueden ser repúblicas, pero la explicación que da Rousseau del “creador de leyes” ilumina un poco el asunto. Según Rousseau, para crear leyes se necesitan “hombres extraordinarios”. Al “rebaño” no se le puede hablar en un lenguaje que comprenda. El objetivo es precisamente transformar a los hombres “a través de las leyes”. Por eso no las pueden conocer, ni comprender, antes de que sean formuladas. De ahí que a través de los siglos los legisladores visionarios han atribuido las leyes a los dioses o a la intervención divina, para que así́ todos acepten “el yugo de la felicidad pública”. Los legisladores ponen en la boca de los dioses “argumentos elevados” que están “más allá de la comprensión del rebaño”. Pero esos trucos solo crean una cohesión temporal que la “sabiduría” de las leyes puede hacer permanente. Las leyes dependen además del tamaño del Estado y mientras más joven un pueblo, más fácil es crear la legislación. Pero al final de cuentas, la ley más importante es la que está inscrita en “el corazón de los ciudadanos”, que son los usos y costumbres que solidifican al cuerpo social y reafirman el poder de las leyes escritas.

Con lo que llegamos al libro tres del Contrato Social, sobre las formas de gobierno. Según Rousseau, el gobierno es un órgano que se ubica entre la “voluntad general” y el pueblo, es decir, es un mediador entre ambos. Al gobierno Rousseau lo llama “el príncipe”. Hay tres formas de gobierno: la democracia, en donde la administración está en manos de todos. Si el gobierno está restringido a un número pequeño de ciudadanos, tenemos una aristocracia. Y si el gobierno esta en manos de un solo “magistrado”, tenemos una monarquía.

Para Rousseau nunca ha habido una verdadera democracia y nunca la habrá. Algo así sólo puede funcionar si el Estado es muy pequeño y los ciudadanos pueden estar en asamblea permanente. Los gobiernos democráticos solo producen revueltas por las querellas entre sus miembros y por eso “solo un pueblo de dioses podría tener un gobierno democrático”.

Con respecto a los gobiernos aristocráticos, los mejores son aquellos donde la aristocracia no es hereditaria, sino electiva. El mejor arreglo es cuando “los más sabios gobiernan a la multitud”. La forma de gobierno aristocrática es adecuada para Estados de tamaño medio (posiblemente aquí́ Rousseau estaba pensando en las ciudades-estado de Suiza e Italia). Curiosamente, en el estado autoritario propuesto por Platón también deberían gobernar “los filósofos”.

¡Ah! Pero la mejor forma de gobierno, aquella con la mejor “tasa de efectividad” es la monarquía. En ese caso el soberano, “la persona moral”, se convierte en persona de carne y hueso. No “hay gobierno mas vigoroso” por su efectividad: un individuo puede poner en movimiento todo el Estado, como con una gran palanca arquimediana, activando de inmediato la voluntad del pueblo”, la del príncipe y “la fuerza del gobierno”. Si el Estado es demasiado grande, para cohesionarlo posiblemente sería necesario tener también ordenes intermedias, como duques, condes, nobles, etc.

Hasta aquí ya Rousseau se metió en problemas al hacer la apología de las monarquías, porque tiene que conceder que aquellas hereditarias muchas veces producen malos gobernantes, tanto, que a veces un buen rey resulta ser toda una sorpresa. A los príncipes no se les enseña a gobernar antes de ponerlos al frente del Estado y terminan rodeándose de aduladores. Por eso una alternativa podrían ser los “gobiernos mixtos”, con una especie de distribución del poder ejecutivo de arriba hacia abajo. Y, sin embargo, no hay una sola forma de gobierno apropiada para todos los países porque “la libertad no es una fruta para cualquier clima”. Rousseau agrega, en pasajes que hoy no serían políticamente correctos, que “el despotismo es adecuado para los países calientes, la barbarie para los fríos y buena política para las regiones templadas”. Es más, países muy fértiles producen un “excedente excesivo” que puede ser “consumido por el lujo del príncipe”, porque es mejor que se gaste en el gobierno a que se distribuya.

Pero el Estado puede degenerar, si el príncipe usurpa la función del soberano (es decir, cuando no se ciñe a la voluntad general). Se debe tener leyes, reunidas en una Constitución, pero debe haber asambleas periódicas de los “magistrados”. El príncipe debe entonces reconocer a un superior, la asamblea que encarna “la voluntad popular”. Pero muchas veces el príncipe ve a los ciudadanos reunidos como una amenaza y trata de impedir que se congreguen. Rousseau por eso recorre la historia del imperio romano para entender como pudieron surgir sus diferentes formas de gobierno. La dictadura, por ejemplo, podría ser necesaria si el Estado está amenazado, como ocurrió en la antigua Roma.

El Contrato Social termina con una propuesta completamente sui generis. Analizando el papel de la religión para darle cohesión a la sociedad, Rousseau no piensa que el cristianismo sea la opción adecuada. Lo mejor sería tener una especie de “profesión civil de fe”, una especie de “religión civil”, la que no trata de explicar nada, pero está basada en el reconocimiento de una Divinidad que de alguna manera castiga a los malos y hace felices a los buenos en la “vida futura.” En esa nueva religión, el contrato social y las leyes serían sagradas. El lector moderno recordará que, durante la Revolución Francesa, Maximilian Robespierre estableció́ una religión de Estado, el “Culto del Ser Supremo”, basado en la creencia en la eternidad del alma y en la virtud pública. ¿Habrá leído Robespierre a Rousseau?

Como se puede ver, el Contrato Social representa algo así como los planos de construcción de una nueva sociedad, pero anclada aún en el pasado. El “estado natural” en el que todos los hombres eran buenos nunca se dio en realidad. Si acaso la “guerra de todos contra todos”, como proponía Hobbes. Las diferentes monarquías europeas fueron forjadas a sangre y fuego y de ninguna manera pasaron por un proceso de selección. La “voluntad general” nunca se expresó en ninguno de esas naciones donde el único freno a los excesos monárquicos fueron los parlamentos regionales y nacionales que fueron surgiendo en países como Inglaterra y Francia. Lo que fue un proceso histórico se desvanece completamente en el relato de Rousseau, en donde toda la sociedad se diseña desde cero, sin realmente poner atención a los lastres históricos. Rousseau se queda mentalmente en la antesala de la Revolución de 1789 y de la instauración de una verdadera república.

No es el único tema en el que Rousseau se quedó corto. Sobre las mujeres opinaba que “fueron creadas para obedecer a sus maridos y soportar sus injusticias”. Escribió todo un libro sobre la educación de los niños, lo que lo convirtió en una especie de experto en pedagogía, pero a sus cuatro hijos los entregó al orfanatorio. La madre era una costurera que Rousseau empleaba como sirvienta, junto con su madre.

Los hombres son buenos por naturaleza, creía Rousseau, es la sociedad la que los pervierte. Que los hombres, y mujeres, son producto de un proceso evolutivo y de su época es algo que queda más allá del horizonte teórico del Contrato Social. El mismo Rousseau, un manojo de contradicciones, fue un producto de su tiempo.

FOTO: El filósofo Jean-Jacques Rousseau/ Crédito: Especial

« Los alimentos de la mente “Ser lector es ser transgresor”, entrevista con Ignacio Solares »