El final alternativo de El apando

/

A cincuenta años de su publicación, una revisión en el manuscrito de El apando, que forma parte del Archivo literario de José Revueltas en la Colección Latinoamericana Nettie Lee Benson de la Universidad de Texas en Austin, revela la existencia de otro final que días después fue desechado por el autor durante su reclusión en la Cárcel de Lecumberri

/

POR JOSÉ MONTELONGO

El final más contundente y exacto de la novela corta hispanoamericana consiste en una sola palabra: mierda. Eso fue lo que respondió, famosamente, el viejo coronel a su esposa, para lo que tuvo que hacer acopio no sólo de todas sus fuerzas sino de cada minuto de cada día de cada año de su existencia. García Márquez hace sentir a sus lectores que esa mierda, y ninguna otra, era la única que podía cerrar su novela, como si el hambre del coronel y su esposa, su orgullo, su esperanza puesta en un gallo de pelea, la pensión que nunca llega, el hijo muerto, todo, cada sílaba de cada palabra desde el título hasta el impecable párrafo penúltimo, fuese un plano inclinado, casi imperceptible, hacia ese rotundo final, necesario y sin embargo sorpresivo, con sus seis letras categóricas.

Es curioso que El apando de José Revueltas (quizás la mejor novela corta escrita en México) comience donde García Márquez concluye su pequeña obra maestra. Durante el invierno de 1957, en París (con penurias económicas y en hoteles baratos, pero a fin de cuentas París), el escritor tecleó “mierda” y giró el rodillo para sacar el folio de la máquina y dar por concluida la nouvelle. Revueltas, metido hasta la cintura en el montón de mierda que era la cárcel de Lecumberri, acusado de diez delitos absurdos, encerrado por ser una especie de líder moral del movimiento estudiantil de 68, escribió su final y agregó la rúbrica: Cárcel Preventiva de la Ciudad. México. Febrero-Marzo 1969. Excepto que la puso dos veces, como se mira en el manuscrito que custodia la Colección Latinoamericana Nettie Lee Benson en la Universidad de Texas. El primer final que eligió para su relato no estaba nada mal, pero el segundo y definitivo es comparable al de El coronel no tiene quien le escriba y, si me apuran, hasta mejor.

Revueltas se impuso la tarea de no dejar resquicios: ni el aire fresco ni la luz del sol atraviesan la compacta, densa escritura de El apando. Como si la prisión no fuera suficientemente oscura y desdichada, el narrador se asoma a la celda de castigo de Lecumberri y nos obliga a mirar la escoria humana sin complacencia, sin ceder al impulso de cerrar los ojos ante la degradación. Tuvo que extraer de sí mismo una mezcla de arrojo moral y entereza anímica para sostener el relato en una suerte de arrebato invertido con su oscuro clímax descendiente.

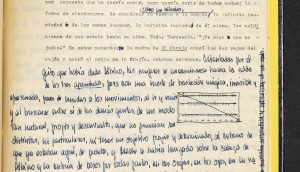

Apenas comenzada la narración, Revueltas introduce un personaje abyecto y deforme, El Carajo, y enseguida hace aparecer también a su madre, que no cesa de arrepentirse de haberlo traído al mundo. Tuerto, tullido y tembloroso, El Carajo va por el mundo provocando “una misericordia llena de repugnancia y de cólera”. Se corta las venas, aúlla, recibe las patadas y el desprecio de cómplices y enemigos. Como para contribuir a crear la atmósfera irrespirable de la prisión, Revueltas decide no conceder al lector ni siquiera un punto y aparte. Quizás porque El apando carece de rendijas, en el manuscrito podrían hallarse algunas claves de interpretación.

El ritmo de la narración, el flujo denso y continuo, el engarce de escenas y recuerdos y diálogos, la cualidad de remolino que distingue la prosa de El apando, están ya desde el principio en el manuscrito. La cadencia y la textura melódica están contenidas en la semilla, son la verbalización de un ritmo, la parte del poema que obedece a un dictado interior. Poema en el sentido amplio de la palabra, como obra de artífice. En ninguna otra parte de sus obras, ni siquiera cuando escribió en verso, Revueltas fue más poeta que al componer esta novela.

El manuscrito es el revés del tapiz, la cara no destinada al lector, un documento preparatorio que nos permite husmear en el taller del artista. Quien examina un manuscrito reflexiona, más que en la forma definitiva en el hacerse de la obra. Embarcarse en la crítica genética es asumir la mirada del sastre que dobla la manga del saco para fijarse en la hechura. Con un poco de paciencia e intuición se puede jalar la hebra para ver cómo se desdobla un texto —desplegándose hacia atrás en el tiempo, hacia el embrión— e imaginar las decisiones que fue tomando el escritor para dar forma final a su obra.

Revueltas escribía primero a mano y componía una página muy ordenada, con letra sobria y espacio constante entre las líneas, y cuando testaba una palabra o un párrafo lo hacía con un tachón horizontal que no impide leer lo que había escrito en el primer impulso. Frente a la máquina de escribir pasaba en limpio algunos fragmentos. Al manuscrito en proceso se iban incorporando unas cuantas páginas mecanografiadas, sobre las cuales retomaba la composición manuscrita. A veces, en el proceso de deliberación, eliminaba una línea o un párrafo que un poco más adelante aparecía de nuevo, reescrito.

Las correcciones van desde las muy pequeñas, y no por eso despreciables, como la eliminación de un “Juan”, hasta las que modifican de raíz el sentido del relato. El Carajo, durante las primeras páginas del manuscrito, se llamaba Juan Carajo. Es el Juan colectivo de la lengua castellana, el “Juan amanece / con su cara de Juan cara de todos” en los versos de Octavio Paz que algunos presos, muy cercanos a Revueltas, leían con fervor en la cárcel de Lecumberri. Buen editor de sí mismo, Revueltas descubre que sería un error sobredeterminar el símbolo. Cuando es demasiado explícito y trae pintada en la frente su significación, el símbolo pierde fuerza. El alcance universal de este personaje rastrero, su profunda humillación y humanidad, su salvaje identificación con el Cristo molido a golpes y abajado hasta la ignominia —un Cristo que hubiera asumido, junto con el dolor físico, toda la degradación moral que cabe en un ser humano—, está por todas partes en el relato y no hace falta remacharlo. A la tercera o cuarta sesión Revueltas le tumba el nombre de pila.

Son tres los personajes encerrados en la celda de castigo, tres apandados, El Carajo, Polonio y Albino. Juntos han urdido un plan para que sus visitantes, las mujeres de Polonio y Albino, y la madre del Carajo, introduzcan la droga que esperan con la ansiedad, el desasosiego y la violencia de los adictos. El Carajo aguardaba “la droga como un ángel blanco y sin rostro que lo conduciría de la mano a través de los ríos de la sangre, igual que si recorriera un largo palacio sin habitación y sin ecos”. En una narración saturada de corporeidad —extraña y genialmente trenzada con una equivalente prolijidad conceptual— la droga viene a ser un oasis de silencio, llave para trascender la insoportable acumulación de pensamientos y sensaciones. Meche y la Chata han instruido a la madre del Carajo para que esconda en la vagina treinta gramos de droga. Saben que las celadoras someten a las mujeres jóvenes a una búsqueda ultrajante, pero confían en que una señora mayor conseguirá pasar la inspección sin ser molestada. Todo está en que a la vieja no la delaten los nervios. Cuando por fin ingresan a la cárcel Meche y la Chata, la madre del Carajo tarda en aparecer. El Carajo:

deseaba ver a su madre ahora mismo, aquí, necesitándola tan desesperadamente. Le contaría todo, sin quedarse callado como otras veces. Todo. Las inmensas noches en vela de la enfermería, sujeto dentro de la camisa de fuerza, los baños de agua helada, lo de las venas: por supuesto que no quería morir, pero quería morir de todos modos; la forma de abandonarse, de abandonar su cuerpo como un hilacho, a la deriva, la infinita impiedad de los seres humanos, la infinita impiedad de él mismo, las maldiciones de que estaba hecha su alma. Todo. Terqueaba. “¡Te digo que no jodas!” En estos momentos la madre de El Carajo cruzó las dos rejas del cajón y entró al patio de la Crujía. Estaban salvados.

La duplicación de la “infinita impiedad” y la aparición de un alma hecha de maldiciones, amuletos de la poética de Revueltas, anuncian el final. Después de las palabras “Estaban salvados”, en la página del manuscrito marcada con el número 22, Revueltas pone punto final.

El apando, la narración definitiva de Revueltas —es hiperbólico afirmar que si no hubiese publicado otro libro su obra literaria apenas sufriría menoscabo, pero uno se inclina a decirlo por ser un relato de una concentración poética extraordinaria— terminaba, en una primera versión, cuando la madre co-redentora logra pasar con el paquete clandestino, engañando a las celadoras, y entra a la cárcel propiamente dicha para entregar a su hijo la droga que lo silenciará todo. Por fin terminará de parirlo, por fin acabará el llanto. Estaban salvados.

Se vale conjeturar que la noche en que puso punto final, aquella noche o a los pocos días, en todo caso no mucho tiempo después, con la tranquilidad y el espacio para mirar hacia atrás y juzgar el trabajo propio, Revueltas se dio cuenta de que ahí no debía terminar la historia. De alguna manera, entre el humo de los cigarros que traían las visitas, o abstraído y solitario en su celda, o en esa zona de bruma que es el paso entre la vigilia y el sueño, Revueltas cayó en la cuenta de que ya había puesto en su relato a todos los demonios —el encierro, el síndrome de abstinencia, la enfermedad, el remordimiento último de haber traído al mundo a un ser que sólo existe para el dolor, la nostalgia de la carne, la multiplicación de los signos en un tatuaje indostánico, los planes de traición— pero que faltaba soltarlos por un instante, desatar la cólera y el caos, dejarlos sumergirse en el Calvario invertido de la no-redención. La revelación crucial del manuscrito sugiere que Revueltas, habiendo rociado gasolina por todas partes, había puesto punto final justo antes de encender la mecha. No. Aquí no puede, no debe terminar el cuento.

En la cuerda floja de la creación hay que moverse entre dos extremos: aceptar la cadencia, la respiración interior, no pensar, dejarse llevar por las notas mismas que nos van indicando cómo se baila aquello, por un lado, y por el otro rechazar la inercia, resistir la tentación de que dos palabras consabidas (“Estaban salvados”) tomen una decisión que sólo le corresponde al escritor. Y como en las trabajosas etapas de corrección se fragua el arte de la escritura, es también una suerte de inspiración la que permite que la frialdad del juicio se sobreponga al entusiasmo de haber concluido, una inspiración voluntariosa que se arremanga la camisa y se pone de nuevo frente al manuscrito. Si “Estaban salvados” era el desenlace, Revueltas elige re-anudar la historia, enlazarla de nuevo para desplegar la última escena en su teatro de la crueldad.

Para arrojar a sus personajes hacia este segundo y definitivo final, para meterlos en una especie de circo romano en miniatura, Revueltas necesita crear una atmósfera que se deslice entre la realidad y la irrealidad. Así, las mujeres van hacia la celda de castigo “pero con una suerte de traslación mágica, invisible y apresurada”. Con esta imagen cinemática Revueltas desata el pandemonio: los presos, los visitantes, los guardias, todos los actores saldrán a escena y podrán contemplar, junto con el lector, la batalla final. Sólo mediante la superposición de los opuestos se puede lograr un clímax como el que eligió Revueltas para El apando, cuyo final es al mismo tiempo estruendoso y callado, velocísimo y en cámara lenta, violento a un grado terrible y plástico como un ballet.

El escritor deseaba por final un cuadro estremecedor, imagen tenebrista como la que hubiese pintado un Zurbarán, y como no podía, al escribirlo, escapar de sí mismo, como tenía que ser Revueltas quintaesenciado quien se decantase en la escena final de su obra maestra, por fuerza debía ser un cuadro religioso, un Gólgota, y al mismo tiempo una conclusión teórica, la célebre “gigantesca derrota de la libertad a manos de la geometría”. Los largos tubos introducidos en la celda para reducir el espacio y asfixiar los movimientos de los presos, trazan la geometría del sistema carcelario a escala corporal, son rectas y paralelas y diagonales que interrumpen con violencia la danza de los gladiadores. Más allá del panóptico de Lecumberri, esos tubos representan también los vectores del sistema político, cimbrado por el movimiento estudiantil del 68 y apuntalado por la represión gubernamental. En un plano simbólico todavía más exterior, son la cuadrícula de la modernidad: predominio de la razón instrumental, victoria de la funcionalidad, discreto manejo de los residuos —aunque se trate de seres humanos—, retícula del espacio y disección del tiempo.

El milagro y la potencia de El apando radican en la capacidad para sintetizar en un mismo relato tantos significados, y explica que sigamos interrogándolo medio siglo después, a pesar de los cambios más obvios en las circunstancias sociales. El sistema político que dominó el país durante la vida de Revueltas no es ya el mismo, aunque lo que perdura son más que simples resabios, y colapsó también el bloque comunista, quizás la más descomunal derrota de la libertad a manos de la geometría que haya encarnado en la historia. Permanece, además de la lógica del capitalismo que Revueltas combatió durante toda su vida, la institución carcelaria, parte de un sistema de justicia que es racional sólo en la teoría porque en la práctica demuestra ser absurdo. En México, la realidad de las penitenciarías es una pesadilla kafkiana, hasta cierto punto fuera del control del Estado, un submundo dantesco regido por la corrupción y la criminalidad; en los Estados Unidos, the land of the free, es una institución monumental y a todas luces discriminatoria, que despoja de libertad a millones de personas.1 Muchos otros descalabros de la libertad a manos de la geometría han aparecido desde entonces. Entre los más palmarios y dolorosos se encuentra la zozobra de los migrantes que recargan la cara entre las rejas para mirar al otro lado, como si estuvieran presos en Latinoamérica y los agentes de la migra fueran los “monos” de Lecumberri, y esa otra angustia de los migrantes detenidos que se mueven a paso geológico por laberintos legales. Menos evidente pero no por ello menos insidiosa, nos atrapa una retícula invisible de logaritmos y pulsos binarios, que bajo el pretexto de facilitarnos la vida es capaz de encerrarnos en una prisión virtual para autómatas que se imaginan soberanamente libres.

Vuelvo al texto mismo, al híbrido de letra cursiva y mecanografiada que se encuentra en archivo literario de Revueltas. En el terreno de los manuscritos todo es conjetura, en la medida en que no sabremos nunca, a ciencia cierta, por qué razón el autor sustituyó esta palabra por aquella, ni cómo fue que pensó en un final, lo cambió por otro y terminó por regresar a la idea original. Revueltas planeaba meticulosamente sus novelas. El esquema de elaboración de Los días terrenales, por ejemplo, consta de 9 páginas en donde Revueltas prepara una lista de personajes y lugares, precedida por las intenciones programáticas y su concreción en las incidencias de un relato. En el caso de El apando, en cambio, las notas que redactó son escuetas y sugieren que Revueltas imaginó desde un principio que el cuento concluiría con “la batalla espantosa”. Tal vez la inercia del lenguaje, la carga contenida de antemano en esas dos simples palabras, “Estaban salvados”, lo inclinó en un primer momento a poner punto final. Recapacitó, pintó la escena feroz de lucha entre presos y celadores, y dio un viraje completo al significado de la obra: no nada más los personajes estaban lo más lejos que cabe estar de la salvación, estaban contusos y sangrantes y su plan había fracasado. La madre del Carajo no había podido salvarlos. Es más, dice Revueltas como para subrayar el vuelco, El Carajo va a tomar la palabra una vez más y va a cometer la cobardía última de entregar a su propia madre. Ahora sí, en el extraño Evangelio según el camarada José, todo está cumplido.

En la última página del manuscrito Revueltas vuelve a poner la rúbrica, esta vez escrita a mano: Cárcel Preventiva. Febrero-Marzo 15, 1969.

La primacía del manuscrito pertenece al orden temporal, no al estético, en cuyo reino los borradores no son más que andamios supeditados a la obra final, y, como cualquier andamio, prescindibles. Los manuscritos tampoco se encuentran propiamente en los umbrales de la obra, para usar los términos de Gérard Genette, ese genial categorizador que desmenuzó usos y significaciones de los textos que están en alrededor de la obra (título, solapas, contraportada, dedicatoria, índices, prólogos, epígrafes) sino en el plano de la anterioridad. A diferencia de los para-textos que se hallan en los umbrales, cuya visibilidad es patente y accesible a todos, los manuscritos son el pre-texto y su consulta tiene algo de indiscreción. En el caso de las obras maestras, examinarlos conlleva la posibilidad de multiplicar las direcciones de lectura y la ilusión, en el fondo inalcanzable, de comprender el proceso creativo. Como el cazador que desea poseer las virtudes de la fiera dándole alcance, venciéndola, devorándola, metiéndose en su piel, el crítico/lector quisiera ver desde dentro la creación de la obra para ver si a través de esa perspectiva —casi una invasión de la subjetividad del autor— se acerca más al ideal de desciframiento y posesión de la obra de arte.

No me sorprendería que la Colección Archivos de la UNESCO planease una edición crítica de El apando, enriquecida con un estudio genético y con el prisma que arrojan cincuenta años de interpretaciones críticas, o que Ediciones ERA lanzase una edición conmemorativa con todo y manuscrito, como lo hizo en el cincuentenario de la publicación de la Oración del 9 de febrero, la menos conocida entre las obras maestras de Alfonso Reyes. Después de todo, esa es la función de los archivos literarios: prolongar, vigorizar, complicar la conversación alrededor de las obras cuya compañía nos sacude y nos obliga a mirar de otra manera.

Nota:

1. La editorial New Directions publicó en 2018 la primera traducción al inglés de El apando, apenas 49 años después de su aparición en México. Amanda Hopkinson y Sophie Hughes fueron las traductoras que no se arredraron ante el desafío de recrear la tortuosa sintaxis empleada por Revueltas en el único y prolongado párrafo que constituye la novela.

FOTO: José Revueltas en la celda de la Cárcel Preventiva de Lecumberri, en la Ciudad de México, donde escribió El apando en 1969. Atrás, un poster con el retrato del revolucionario ruso León Trotski. /Archivo literario de José Revueltas en la Colección Latinoamericana Nettie Lee Benson

« “Hay que jugar con las palabras para emanciparnos”. Entrevista con Cristina Morales Tonio Torres: cuerpo invencible de la danza »