La muerte de Charles Hugo

/

Clásicos y comerciales

/

POR CHRISTOPHER DOMÍNGUEZ MICHAEL

Pocos días antes de la declaración de la Comuna de París, el 18 de marzo, el cortejo fúnebre de Charles Hugo (1826-1871), atravesó una ciudad conmovida por la muerte del periodista, hijo del poeta nacional: Victor Hugo. Los comuneros, armados como Guardia Nacional, le hicieron los honores al hijo segundón de quien apenas en septiembre del año anterior había regresado a ver caer el imperio de su odiado Napoleón, a quien infamó, por los siglos de los siglos, con el calificativo de “el pequeño”.

Su hijo Charles, fallecido de una apoplejía fulminante en Burdeos, jugó un papel nada despreciable en la biografía de su célebre padre, con quien fundó, en julio de 1848, L’Événement, periódico destinado a sostener la candidatura a la presidencia de la II República francesa, del poeta y viejo amigo de la familia, Alphonse Lamartine.

A media campaña, los Hugo abandonaron a Lamartine a su suerte para respaldar al príncipe Luis Napoleón, a la vez sobrino del antiguo emperador y nieto de la emperatriz Josefina, quien se convertiría, por primera vez en la historia gracias al sufragio universal masculino, en presidente de una república. A Hugo lo convenció que un príncipe renunciara a sus títulos para asumir el más alto honor de una democracia y a su edad, además, “ver irse a un Luis para que llegara un Napoleón, ya era una costumbre”, según bromeó.

La injundia con la que Charles defendió las ideas de su padre le costaron medio año de prisión y en mucho influyó para que, cuando el príncipe-presidente se proclamó emperador un año después del golpe de Estado del 2 de diciembre de 1851, Hugo se convirtiera en su enemigo más feroz. Antes, fueron los hijos del poeta quienes lo acercaron al futuro Napoleón III. Hijo de un general del Primer Imperio, Hugo quiso aconsejarlo, pero el creciente talante clerical y autoritario de Luis Napoleón chocó con el republicanismo cada día más fervoroso del poeta. Exiliado en Bélgica y luego en las islas del Canal de la Mancha, Hugo no sólo castigó al nuevo emperador con Napoleón el pequeño (1852), sino con un poema titulado nada menos que Los castigos (1853), inventando al escritor comprometido de un solo trazo: como demiurgo, profeta y mago.

Pero el difunto Charles también fue el operador, ya en el destierro, de la afición al ocultismo de los Hugo, de la cual son testimonio póstumo Lo que dicen las mesas parlantes. Conversaciones de Victor Hugo con los espíritus en la isla de Jersey (1923), donde se registran las charlas, sobre todo del poeta, con los patriarcas bíblicos, los grandes griegos y los no menos enormes romanos y tutti quanti, incluyendo a Shakespeare, cuyo espíritu se sintió obligado a explicarse con sus anfitriones sobre por qué se expresaba, como ellos, en francés, desde luego la más perfecta de las lenguas, idioma al cual recurrían, también, las alegorías –la Crítica, la Idea, el Drama, la Comedia, etc– convocadas.

El gran Paul Bénichou, en sus historias de la literatura francesa, presenta a aquellas tablas parlantes como un verdadero taller de poesía, donde Charles fungía como el médium principal. Incluso un vivo –no otro que Napoleón III– fue llamado a mostrar arrepentimiento, si lo tenía, a Jersey, gracias al sistema de abreviaciones inventado por Charles para nutrir a Hugo de poesía parlante. Bénichou se pregunta qué función jugó ese “interlocutor invisible” en la hugolatría, una “realidad trasnatural” que, como en el caso de W.B. Yeats, a quien los espirítus le dictaban a través de su esposa, no deja de ser inquietante. El Dios humanitario de Hugo necesitaba, acaso, de un hijo –que no podía ser, desembalada la Trinidad, un Jesuscristo degradado a ser sólo un enorme guía moral– para representar aquel teatro divino y Charles, hijo carnal, pasaba a ser doblemente indispensable. ¿Superchería? Es probable. Pero Bénichou concede que el “fabuloso inconsciente” de Charles es lo más parecido que ha habido a la escritura automática de los surrealistas.

Hugo debió de extrañar a su Charles a la hora de componer su diario poético, El año terrible (1872), donde el hijo predilecto no sólo está en el centro del duelo; su muerte representa, también, la de Francia. Toda pena de muerte lo enfurece. Como casi todos sus contemporáneos, el poeta culpa a los comuneros de traición a la patria por levantarse contra la Asamblea legítima de Versalles, mientras París estaba bajo el sitio de los prusianos; pero la represión de los versalleses durante la Semana Sangrienta, ocurrida estando Hugo arreglando los asuntos de su difunto hijo en Bruselas, le parece un crimen contra la humanidad: no se puede castigar la ejecución de seiscientas personas, fusilando a seis mil.

Al leer El año terrible, uno encuentra a la teología hugolania trastabillante ante el horror de 1870-1871. El miserable destino de Napoleón III, quien apenas el 8 de mayo de 1870 había ganado el plebiscito a favor de su “imperio parlamentario” con casi siete millones y medio de votos de síes frente a sólo un millón quinientos de votos en contra, casi deja mudo a su feroz adversario. Antes de la catástrofe –ese suicidio inaudito que fue la guerra con Prusia– parecía que Napoleón III, ya enfermo, continuaría su dinastía, mientras el exilio de Hugo empezaba a volverse una coquetería: sus novelas de 1862 y 1866 (Los miserables, Los trabajadores del mar) habían barrido con la censura, la familia imperial entera leía a Hugo, junto a toda Francia, obnibulada, y la liberalización plebiscitaria de aquel “populismo autoritario” era un hecho.

Que el 2 de septiembre Napoleón el pequeño amaneciese prisionero de los prusianos junto a 17 mil bajas y le entregara su espada al rey de Prusia, superaba todas las maldiciones –poéticas y proféticas– proferidas por Hugo, al grado que, en El año terrible, se ve tentado a ser clemente. No he sido yo el castigador, parece decir Hugo, ha sido mi Dios, vengándose, más que del emperador caído, de los obispos que anatemizaron al poeta por ateo: “Soy yo el creyente, cura, y eres tú el ateo”.

París asediado, primero por los prusianos y luego por los versalleses, motivan una de esas imágenes memorables que, a Hugo, siempre lo rescatan de sus “kilómetros de alejandrinos”, como han sido llamados sus grandes ciclos poéticos. Habiendo comido carne de rata, de caballo y de asno, a los parisinos no les queda sino ir tras las bestias del zoológico, hasta tener a toda “el arca de Noé” en el vientre.

“Hidra y sátira”, la guerra horroriza al pacifista, pero la guerra civil lo hace dudar hasta de su bondadoso Dios y del progreso de la Humanidad. Ya en febrero, el poeta no se pregunta, sino afirma que “La ruta del progreso, es el camino de las tumbas” porque “El hombre hecho para vencerlo, osa desafiarlo todo/ Miren los cadáveres. La suma/ de todos los combatientes que el Progreso consume/ Sorprenden a la sepultura y hacen soñar a la muerte”.

El horror de la Comuna de París, finalmente, no cambia su teología de la historia: se equivocan los sabios del pasado, dice en El año terrible, cuando ponderan al Mal sobre el bien. Es el pasado, con su sociedad criminal e injusta, quien está en el banquillo de los acusados y a muerte ha de ser sentenciado. Criminalizando la leyenda de los siglos, el orden humanitarista de Hugo puede restablecerse.

Como las de Tolstói –por ello fueron escritores de nuevo tipo–, las visiones hugolanias se acompañan de la compasión y éstas, necesariamente, de la caridad, que para los verdaderos cristianos, no puede ser sino práctica. Cuando la política republicana lo rebasa y estalla la Comuna, desde Bruselas, en mayo, ofrece su casa a los comuneros perseguidos; cincuenta enemigos asaltan su domicilio y Leopoldo II lo expulsa de Bélgica. Tras salvar del arresto a la futura anarquista Louise Michel y proteger a otros radicales, Hugo se va a Luxemburgo y regresa unas semanas a París.

Pero a disgusto con la III República conservadora de Adolphe Thiers, nacida de las brasas de la Comuna, pasa el verano en Guernesey para retornar definitivamente a la capital francesa hasta julio de 1873 y escribir Noventa y tres. Esa novela, al explicar el Terror de un siglo atrás, terminará de sentar la doctrina hugoliana: la Revolución es el medio que lleva a Francia a encarnar, mediante el humanitarismo, el Progreso del universo. El poeta pide sin cesar la amnistía para los presos y los desterrados de la Comuna de París. Ante la guerra civil, Victor Hugo había proclamado: “Mi candor sale de la experiencia”.

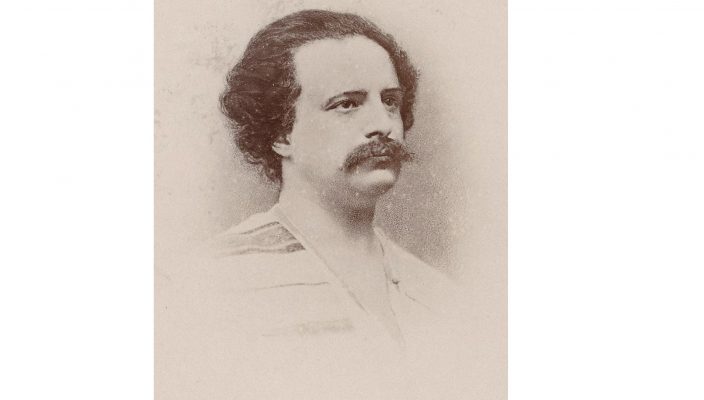

FOTO: M Charles Hugo retratado por Nadar (1870)./ Especial

« Ted Chiang, el último guardián de la ciencia ficción Desear »