La novia de Emilio Faguet. Historia discontinua

POR SALVADOR NOVO

La conocí en una tienda de antigüedades a la que fui por casualidad. Acompañaba a un jovencito de tipo racial indefinible, delgado, altísimo y un tanto encorvado. Ella permanecía a su lado y meneaba la cabeza a cada entusiasmo del joven por una chuchería. Recuerdo que fue él quien se me acercó, radiante por haber adquirido en trescientos dólares un santo de madera apolillada que encontraba admirable y me ensalzaba, haciendo brillar sus oros muertos a todas las luces. Debo de haberle mirado mal, pues ella se acercó y le dijo prudentemente en inglés: “No molestes al caballero, Paul. Debemos irnos ya. Y a mí, perdónenlo, caballero, está completamente echado a perder. No piensa en otra cosa que las antigüedades. Es un buen chico y yo lo quiero mucho. Pero no todo el mundo tiene ese deber. Yo soy su chaperona. Es un buen niño, dulce y delicado. Lo único malo es que tiene mucho dinero…”

Sonrió embarazada al verse sin respuesta. Y al retroceder, hizo tambalear una mesilla y caer un jarrón, que se hizo añicos. Desde aquel día fui con frecuencia a la tienda de antigüedades. Supe por el dueño que aquel enfant gaté era hijo de una condesa europea y de un rico norteamericano. Que tenía dieciocho años y peligro inminente de volverse tuberculoso, y que viajaba hacía cinco con su institutriz por todo el mundo, en busca de climas favorables. Estaba, en efecto, completamente echado a perder. Viajaba con una enorme carga de bultos que abría y vaciaba en cada hotel para instalarse aun cuando no fuese a permanecer en el lugar sino unos cuantos días. Adoraba sus seis pájaros raros (rarísimos de veras: enfermos, los pobres, y sin plumas de tanta cárcel ambulante), para los cuales tenía sendas jaulas. En los viajes los hacía vaciar en una mayor y empacar las otras. Un día el negro de una estación se acercó jugando a la jaula-pullman y Paul se desmayó, creyendo que se iba a comer sus pájaros.

Una mañana aparecieron por fin. Ella vestía de negro. Mientras Paul se perdió en la polilla de bargueños y cofres, nos saludamos como viejos amigos. Ella encontraba muy interesante la ciudad y muy benigno el clima. Se asombró de que yo no hubiera viajado nunca. Y al hablar de hoteles y habitaciones, y saber mutuamente que no teníamos ninguna familia, me alabó su hotel. Yo pretexté no hallar de mi gusto el que ocupaba y a los dos días me había instalado en el suyo.

¡Si aquel niño aburrido se hubiera muerto de repente! Me exasperaba que viniera a interrumpir nuestras conversaciones sin el menor respeto, rogando un elogio para su adquisición más nueva. Ella lo comprendía, y lo alejaba prudentemente, y reanudábamos la charla. Era ella siempre quien hablaba. Nunca he creído en la virtud educativa de los viajes. Ella había viajado mucho. Pero antes había leído todos los libros; y, sin embargo, ni hablábamos de lugares ni de temas, ni de argumentos. Hay siempre algo más alto de qué hablar con quien se descubre una afinidad, y es uno mismo. Con los tontos hacemos gala de descripción. Con los imbéciles, competencia de aprendizaje. Con quien deseamos, derroche de música, como quien caza víboras o quien, víbora, caza pájaros. Mas hay siempre alguien a quien avergonzaría hablar demasiado. Dejamos que el silencio nos explique. Y hay también un día en el cual un secreto impulso nos lleva a inquirir el pasado o a confesarlo. Ese día me contó la experiencia —ella decía así— más importante de su vida.

Una vez una amiga suya en París deseaba un autógrafo de Faguet, pero no se atrevía a solicitarlo. Ella, que deseaba conocer al crítico, se ofreció a obtenerlo. Fue a su estudio, en un barrio apartado. Había unas escaleras terriblemente fatigosas. Llamó con emoción. Abrió la puerta un hombrecillo con bata negra, de aspecto muy humilde:

—¿El señor Faguet?

—A sus pies, señora.

—¡Usted! Pero… yo imaginaba un hombre perfecto, alto, elegante…

—Y encuentra usted todo lo contrario…

La hizo pasar; el cuarto, muy pequeño, dominaba las azoteas del viejo París por una ventana alargada; había dos sillones, un cofre, un diván, un librero, una mesa y una terrible cantidad de candeleros con gruesas velas. Algunos óleos, un san Ignacio de Loyola, una monja dominica y una Virgen de la Luz. En el otro muro, cinco acuarelas chinas.

Hablaron largamente. Fue también ella quien habló frente al hombre mudo y correcto. Al irse, ella “olvidó” su tarjetero. Desolada, puso una carta a Faguet avisándole que tal día a tal hora pasaría a recogerlo. Cuando llegó al final de la escalera y llamó, salió a recibirla Faguet. Con la mano izquierda le alargaba el objeto “olvidado”.

Fingió ella no notar la descortesía, y dijo:

—¡Oh!, señor Faguet, ¡qué escalera!, ¿está usted muy ocupado? Si no lo está, conversemos mientras descanso. Si lo está, le hará bien distraerse. No hubo más remedio que hacerla pasar. De aquella larga conversación nació una amistad fuerte e interesante. Faguet la contemplaba asombrado, como contemplaría Huysmans a la escritora mal juzgada antes, en su lecho de muerte.

Ella lo visitó con frecuencia desde entonces. Y una vez que subía la escalera alcanzó a una mujer elegante que subía despacio, con un perro de una cadena. Intrigada, se le adelantó. A los dos segundos llamaba a la puerta la dama del perro, que, entre la confusión de Faguet, se le echó encima zalamero. Mi amiga dijo:

—¡Qué feliz deber ser el dueño de ese animal, que conoce a Faguet y lo acaricia!

—El dueño de ese perro, señora, es Mr. Faguet. Yo soy Madame Faguet.

Mi amiga recibió la primera carta de Faguet al día siguiente. Era una larga carta amarga. “Ha descubierto usted sin quererlo, como sucede siempre, decíale, el secreto de mi vida. Esa muchacha loca no es Mme. Faguet. Yo no soy casado. Prefiero que no me hable de ello si tiene la virtud de volver a verme… Nadie es culpable de un pasado que persiste a su pesar o por su mal. Ella era costurera. Yo estudiante. Nuestro hijo murió. Yo no he querido casarme con ella…”

Algunos días después Faguet daba una conferencia en la Sorbona y mi amiga espiaba por los patios cuando tropezó con la mujer loca del perro.

“He venido —dijo ésta— porque, ¿sabe usted?, doce mujeres se disputan el amor de Emile. Pero él me pertenece, ¿sabe usted? Nuestro hijo murió. Yo soy Mme. Faguet. Sus conferencias me aburren, pero doce mujeres se disputan el amor de Emile. Y usted es la número 13.”

Mi amiga partió de París, siempre al cuidado del niño echado a perder. De todas partes le escribía a Faguet. Y éste le contestaba largas cartas, de las que guardaba la colección completa. Volvió a perderse en climas favorables. Un día supo por los periódicos que había muerto Faguet.

Cuando volvió el verano, mi amiga y Paul regresaron a París. Una mañana tropezó con la dama del perro. Le saludaron, aquella con una altiva mirada.

—Ahora —le dijo— sí soy Mme. Faguet para siempre.

Partieron de México el niño mimado, sus pájaros, sus muebles, sus reliquias y su institutriz. Cada seis meses recibía yo una postal.

“Odio perderle. ¿No ha cambiado de casa?”

Un día, por fin, una larga carta. Los padres de Paul habían determinado hacerlo entrar en una universidad y ella quedaba sin trabajo. Luego otra carta. Extrañaba al niño y estaba pobre. Le aconsejé, como un buen remedio, vender las cartas de Faguet a alguna editorial americana. La hice dirigirse a Brentano’s a Macmillan a Harcourt. Le llovieron solicitudes y ofertas de fuertes sumas por el derecho de propiedad. Ya se había decidido casi cuando recibí una nueva carta, sellada en Londres. “He encontrado una posición muy brillante. Quiero morir en Londres. He dicho a los señores editores que por nada del mundo les venderé las cartas de Faguet. Cuando usted las reciba, será que he muerto.” Hace dos años justos que recibí un grueso paquete de cenizas.

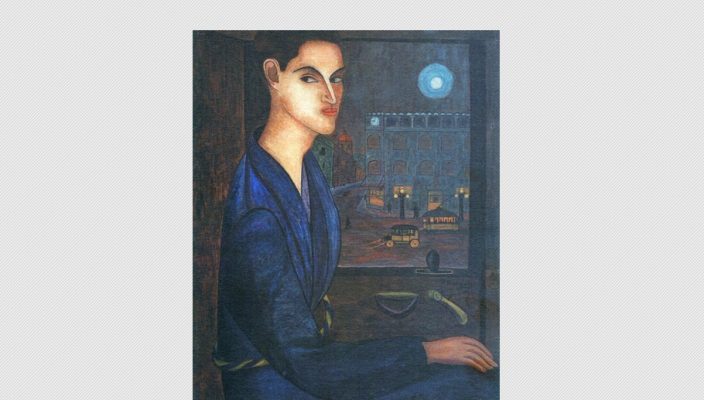

*FOTO: Retrato de Salvador Novo, cuadro también conocido como El taxi, (Detalle), 1924. Óleo sobre tela de Manuel Rodríguez Lozano/Especial.

« ¿Existe una crisis en nuestra literatura de vanguardia? Un retrato juvenil »