La razón, la pasión, la inteligencia

Desde Guadalajara, el escritor y editor Rogelio Villarreal, amigo cercano durante la última década de vida de Luis González de Alba, traza este retrato del autor de Agapi Mu y Mi último tequila

//

POR ROGELIO VILLARREAL

Nunca perdió la gallardía. Lo vi por primera vez cuando caminaba por la avenida Nuevo León, en la colonia Hipódromo-Condesa de una soleada Ciudad de México, ataviado con un elegante traje de lino blanco y un panamá ligeramente inclinado sobre la cabeza. Tenía el rostro bronceado y una expresión de discreta alegría, la de alguien satisfecho con la vida. Parecía un actor de alguna película italiana o francesa. Comenzaba la década de los años ochenta y yo sabía que ese hombre era ya parte de la historia de nuestro país.

/

Muchos años después Luis conservaba esa apostura. Vestía con discreta bizarría —un saco Scappino, a veces una corbata de seda—, y caminaba despacio. Una vez, después de haber comido y bebido con amigos comunes en el Salón del Bosque, lo acompañé a su casa, la última que habitó en Guadalajara, a unas cuadras de ahí, en la calle de Vidrio, en la maltratada ciudad, todavía provinciana, a la que tanto quería y a la que volvió después de muchos años de residencia en la capital. Se detenía después de algunos pasos pues tenía miedo de sufrir un ataque de vértigo postural benigno, un desorden en el oído interno que causa una intensa sensación de mareo que puede provocar una caída, y que se agrava con los años. Luis frisaba los setenta, y aunque no lo veía como un anciano me di cuenta de su cansancio, del fastidio que le producía ese malestar tan inoportuno —por si no fuera suficiente con la infección de VIH que le diagnosticaron en 1996 o 1997—. Siempre había sido fuerte, musculoso. Era vanidoso, se sabía atractivo, cuidaba y ejercitaba su cuerpo.

/

La segunda vez que lo vi fue en el bar El Nueve, la hirviente y pequeña discoteca gay que regenteaba el empresario y productor teatral Henri Donnadieu en la Zona Rosa. Recargado en la barra, charlaba con un joven. El caricaturista Mongo y yo publicábamos la revista La Regla Rota y organizábamos los jueves de rock en vivo en ese atestado hoyo negro. Luis era dueño de un bar gay cerca de ahí, El Taller, en la calle de Florencia, que era exclusivo para hombres —preferentemente sudorosos, vestidos con jeans y camisetas; Luis detestaba a los homosexuales afeminados—. Mongo lo había invitado a colaborar en la revista. No nos dio ningún texto pero nos regaló unas reproducciones de dibujos eróticos de Jean Cocteau —que no publicamos pues teníamos obras originales de Oliverio Hinojosa y Alfonso Moraza.

“Lo vi por primera vez cuando caminaba por la avenida Nuevo León, en la colonia Hipódromo-Condesa de una soleada Ciudad de México, ataviado con un elegante traje de lino blanco y un panamá ligeramente inclinado sobre la cabeza.” / Cortesía Adrián González de Alba.

/

* * *

/

La noche del 2 de octubre de 1968 mi papá llegó a casa a las 9 ó 10 de la noche. Había escapado ileso de la agresión del Ejército a los estudiantes, corrió hacia una avenida y alguien le dio un aventón. Muchos años después Luis se encargaría de averiguar qué había pasado exactamente esa triste tarde en Tlatelolco. El Batallón Olimpia, las luces de bengala, los jóvenes morenos con corte de pelo militar y guante blanco que dispararon desde el tercer piso del edificio Chihuahua a la multitud reunida en la plaza de las Tres Culturas. El desconcierto de los soldados, que pensaron que los estudiantes disparaban contra ellos. Un relato que Luis nos contó varias veces y que publicó en sus últimos libros.

/

Yo tenía doce años en 1968. Mi papá nos llevaba a algunas manifestaciones, a la Universidad, y nos explicaba qué era lo que estaba ocurriendo. Una vez vimos a José Revueltas charlando con un grupo de jóvenes en un salón. ¿Quién es él?, le preguntamos mi hermano Beto y yo, que teníamos once y doce años. Parecía un viejo simpático con barbas de chivo. Luis nos contaría algunas anécdotas sobre ese comunista heterodoxo, autor del Ensayo sobre un proletariado sin cabeza; decía que haber asumido toda la responsabilidad por el movimiento estudiantil no era un acto de valentía, sino producto de la vanidad de Revueltas: “Yo solito hice todo esto…”. También nos confesó su cariño por Pablo Gómez y otros dirigentes del 68, aunque después hubieran seguido caminos divergentes, y en ese sentido fueron muy reveladoras las polémicas con Eduardo Valle y Marcelino Perelló.

/

Mi madre, antes de dormir, siempre tenía un libro entre las manos. Una noche la vi con una edición de Joaquín Mortiz: Y sigo siendo sola (1979). Está muy divertida, me dijo. Es una historia de México muy loca. Recordé al autor de esa noveleta: ¿No era el mismo que había escrito Los días y los años y que yo aún no había leído?

/

Los días y los años estaba en la biblioteca de mi padre y lo leí diez años después de haber leído La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska. No era el testimonio de un comunista, como lo esperaba, sino el de un hombre memorioso, crítico y sensible. Una crónica en la que narraba el carácter festivo del movimiento, su génesis y evolución, y en la que denunciaba la intolerancia del régimen, que había alcanzado cotas de violencia muy altas; contaba cómo los estudiantes se habían enfrentado a un Estado profundamente paternalista y paranoico. “Estábamos hartos de ser el islote intocado, queríamos toda esa marabunta, océano de expresiones juveniles… quiero ir a un concierto de rock, dejarme el pelo largo, ir a un concierto de Los Beatles… Todo eso que se veía en el mundo y no nos lo dejaban hacer”, dijo en una entrevista a CNN en 2013.

/

Luis escribió en Los días y los años:

/

“Tampoco entendían que no hubiera personajes de la política nacional patrocinando y dando directrices tras bambalinas. Simplemente no se habían enfrentado nunca a algo parecido. ¿Era que realmente se pedía la solución del pliego petitorio y no había trasfondo alguno? No lo podían creer y seguían buscando conjuras y fantasmas. Un régimen envejecido, acostumbrado al doble juego de las insinuaciones, nunca a las exigencias rotundas y claras, no tenía la capacidad de comprender los hechos que sorpresivamente le estallaban en la cara, ni tenía los instrumentos adecuados y la flexibilidad política necesaria para responder de sus actos honestamente, ante toda la población…”

/

Luis se decidió por ese título después de escuchar “Those were the days”, una vieja canción rusa que cantaba en inglés Mary Hopkin, producida por Paul McCartney en 1968, precisamente, y que lo invadía de nostalgia. Los días y los años fue una lectura decisiva, entrañable. Escuchar, tanto tiempo después, las anécdotas que contaba en esas páginas y muchas más eran lecciones vivas de historia.

Una de las primeras portadas de “Los días y los años” (Era, 1971), de Luis González de Alba. / Especial

/

* * *

/

Llegué a vivir a Guadalajara en el 2006. Luis había dejado la Ciudad de México años antes y vivía en la calle 12 de Diciembre, en la señorial y muy católica colonia Chapalita, con su pareja, un DJ de nombre Carlos. Quería visitarlo para llevarle un libro de ensayos que me publicó José María Espinasa. Cuando me animé a llamarlo, no sin ciertos nervios, me respondió una voz afable que me invitó a su casa.

/

Me recibió con una sonrisa, acompañado de un hermoso dálmata que se llamaba Yanco.

/

Empezamos a frecuentarnos. A él le gustaba el restaurante de la Alianza Francesa, ya desaparecido, que estaba en la calle de López Cotilla, pues había un pianista que tocaba viejas canciones románticas y además era atendido por meseros muy corteses. Cuando lo cerraron cambiamos al italiano Recco, en la colonia Americana. A ese restaurante también iban a comer políticos y funcionarios de la Universidad de Guadalajara, quienes saludaban cordialmente a Luis. Raúl Padilla lo respetaba y reproducía sus artículos del diario Milenio en la Gaceta de la UdeG, hasta que una vez Luis publicó una dura crítica a él y su manejo discrecional de la Universidad y sus empresas. Entonces sus colaboraciones dejaron de aparecer.

/

Con el tiempo cambiamos al Salón del Bosque, una sobria cantina en una casona de la misma colonia, donde los meseros lo trataban con deferencia; uno de ellos, Federico Landeros, le dijo que era asiduo lector suyo.

/

Todas las tardes que nos reunimos Luis siempre tenía algo que contar. Anécdotas del 68, de la cárcel, del exilio, de sus viajes y amores, de libros y descubrimientos… También del placer que le producía el conocimiento, la ciencia, la historia. Comentábamos sus columnas y las reacciones que provocaba entre sus numerosos malquerientes —sí, era un provocador, y no faltaban los insultos, las amenazas de muerte y hasta de violación, lo que lo hacía reír mucho—. No escaseaban las charlas sobre sus aventuras sexuales, pero se enternecía cuando recordaba al amor de su vida, Pepe Delgado, a quien le dedicó toda una novela. “Los únicos acontecimientos importantes de una vida son las rupturas. Ellas son también lo último que se borra de nuestra memoria”, decía Cioran, y Luis parecía compartir esa sentencia.

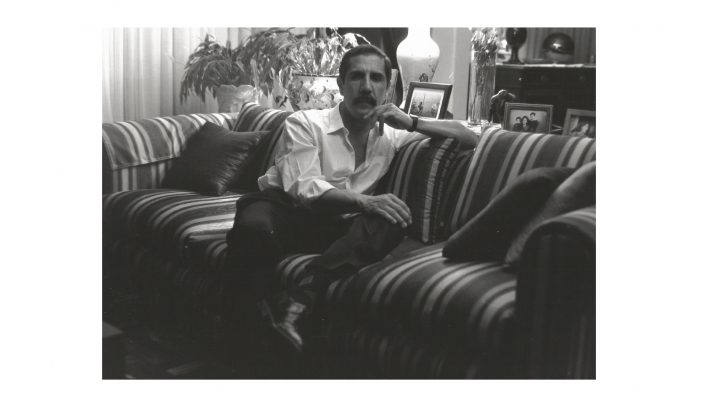

“Siempre había sido fuerte, musculoso. Era vanidoso, se sabía atractivo, cuidaba y ejercitaba su cuerpo”. / Cortesía Adrián González de Alba.

/

Cada vez que sacaba un nuevo libro nos llevaba un ejemplar dedicado a cada uno —a René, a Alberto, a David, a Eugenio…—. Había, al menos en mi caso, un doble placer al reconocer en las páginas de un nuevo libro alguna de las historias que ya nos había contado. Escribía casi como hablaba, sin adornos, con sencillez y claridad.

/

Luis era un hombre de una inteligencia privilegiada. No dudaría en describirlo como un renacentista, interesado en las artes, en las ciencias y en la política. Compuso piezas para piano; “Hiroshima”, una de ellas, la concibió durante su estancia en Lecumberri. Escribió decenas de libros de divulgación científica, ensayos, poemas y novelas, casi todas autobiográficas. En una reseña que escribí sobre No hubo barco para mí (Cal y Arena, 2013) escribí:

/

“En ‘La mecedora de Nancy’ [Cárdenas], Luis confiesa el tardío descubrimiento de su homosexualidad y la cerrazón de sus camaradas de izquierda: ‘El hombre nuevo, socialista, no puede ser marica. La tesis cubana y soviética’. El pasaje sobre el exilio chileno en que cuenta la ida al cine con el Búho y el Pino —expertos, dice Luis, en distinguir quiénes eran putos y quiénes lo parecían— para ver Teorema, de Pasolini, es muy ilustrativo. Entre burlas, gritos y pataletas de sus camaradas ante las escenas en las que Terence Stamp seduce y se coge, uno por uno, a toda una familia, Luis se ve obligado a salir de la función cuando el Búho le ordena: ‘¡Vámonos, Luis, qué pinche putería nos metimos a ver!’ De nada valió su tímido reclamo: ‘Es que a mí me está gustando…’. Esa sería la primera rebelión contra la ortodoxia de la izquierda, y vendrían muchas más. El director de Teorema, lo ignoraban todos, era un director comunista, miembro del PC italiano…”

/

Luis tenía una pasión inextinguible por Grecia y su música popular, su poesía. Aprendió a bailar el complicado jasápiko y a preparar retsina, el milenario vino griego con sabor, precisamente, a esa resina de los pinos de Alepo. Discutíamos sobre la izquierda mexicana, esa izquierda vulgar e inculta que ha vuelto al rancio nacionalismo revolucionario.

/

Éramos un divertido club de Tobi que celebraba la pervivencia de la amistad. Fue siempre leal a su viejos y nuevos amigos y no siempre halló reciprocidad. Hace unos años vino Enrique Krauze a la Feria del Libro de Guadalajara y organicé una comida con Luis y los amigos de siempre, en el Recco. Krauze, en serio y en broma, le dijo a Luis: Deja esa revista, tú deberías de publicar con nosotros… Luis se rio y movió la cabeza. No, son mis amigos… ¿Qué diría hoy de la negligencia de sus queridos amigos que dirigen la editorial que hasta ahora no ha reeditado sus libros emblemáticos?

/

Luis amaba a Constantino Kavafis, ese poeta griego que festejaba, como él, esa “camaradería masculina, los amigos con los que se bebe, se duerme en estaciones vacías, en la hierba”.

/

La de Luis González de Alba fue una vida intensa y placentera, con momentos de tristeza infinita y siempre ávida de conocimientos, pero también de una urgente pulsión eterna por huir… ¿de qué?

/

Siempre lúcido, al verse enfermo y agotado planeó meticulosamente su muerte —mejor partir de este mundo antes que convertirse en una piltrafa, pensó, seguramente—. Se iría a Poros, nos mintió, su isla griega preferida, sin que sospecháramos lo que eso significaba. Ordenó sus papeles y pagó sus tarjetas de crédito. Dispuso la donación de sus papeles y documentos al Archivo General de la Nación —en el mismo edificio donde estuvo preso— y de sus libros al ITESO. Lo vimos un par de semanas antes de su suicidio y se le veía alegre, animado.

/

“No espero nada. No temo nada. Soy libre”, reza el epitafio del filósofo poeta Nikos Kazantzakis. Son las mismas palabras que escogió Luis y que estampó con caracteres griegos en una playera que colocó sobre una lámpara antes de viajar para siempre a su añorada isla de Poros.

Luis amaba a Constantino Kavafis, ese poeta griego que festejaba, como él, esa “camaradería masculina, los amigos con los que se bebe, se duerme en estaciones vacías, en la hierba”. / Fotografía tomada del perfil en Facebook de Luis González de Alba.

/

Foto: Luis González de Alba fue uno de los líderes más destacados del Movimiento estudiantil de 1968. Durante años se dedicó a la divulgación de la ciencia. / Cortesía Adrián González de Alba.

/

/

« Juan Goytisolo: Tanto monta, monta tanto Luis González de Alba: Regreso a Lecumberri »