La venta

POR ALEJANDRO BADILLO

/

Llegaron un sábado por la mañana. Pidieron hablar con el dueño de la casa. La calle estaba blanca por los rayos del sol. Los dos hombres, vestidos con trajes oscuros y zapatos de charol, esperaron mientras el niño se internaba en el pasillo para buscar al viejo. Bastaron unos segundos para que apareciera su figura encorvada. Vestía una camisa medio raída y unos pantalones de mezclilla que le quedaban flojos. El calor y la humedad le abrillantaban la frente.

/

–¿Qué se les ofrece? –preguntó el viejo, mirándolos fijamente.

/

–Queremos comprar la casa –dijeron a una sola voz.

/

El viejo entrecerró los ojos. Un ladrido lejano cortó el silencio.

/

–Esta casa nunca ha estado en venta, señores –dijo mientras se fajaba la camisa. Después se subió los pantalones.

/

Los hombres no respondieron y se dedicaron a mirar la fachada medio derruida y un balcón repleto de macetas con geranios. Demoraban la observación. Parecían darle, al viejo, una oportunidad para rectificar. Él, sin embargo, hizo gesto de regresar al interior de la casa.

/

–Espere –dijeron con voz firme.

/

El viejo llevó las manos a los bolsillos. Le molestaba verlos tan frescos, con los sacos abotonados y los nudos de las corbatas impecables. Frunció la nariz y encorvó un poco la espalda. Los hombres apenas parpadeaban. No había nadie en las calles. Los árboles, en las banquetas, eran puros esqueletos desvencijados.

/

–Nos han dicho que vende la casa –insistieron.

/

El viejo calculó la nueva frase que, aunque vaga, ganaba en fuerza.

/

–¿Quién les dijo? –preguntó. Sacó las manos de los bolsillos y extrañó los días en que intimidaba a sus enemigos con sólo mirarlos. Las fuerzas, desde hacía mucho, le menguaban. Sin embargo le gustaba hacer sencillos trabajos de carpintería que, aunque mal pagados, le permitían comprobar que la fortaleza no se había ido del todo.

/

–Muchos saben en el pueblo.

/

El viejo comenzó a fastidiarse. Estaban jugando con él. Los hombres permanecían impávidos, aunque había algo en sus ojos, un brillo húmedo acaso, que les otorgaba vida.

/

–¿De dónde vienen ustedes? – les dijo más molesto que intrigado.

/

Los hombres apretaron los labios y se miraron entre ellos. No habían movido los brazos en toda la plática y apenas gesticulaban. Parecían dos muñecos abandonados por el ventrílocuo. Los trajes, a la distancia, se veían muy finos. Las camisas, muy blancas, hacían contraste con las corbatas rojas. Sus mancuernillas relampagueaban. El viejo miró con interés su atuendo y tuvo una idea:

/

–La casa es muy antigua. Pueden revisarla y hacer un ofrecimiento.

/

Los hombres sonrieron. Parecían niños que ven cumplido un deseo largamente añorado.

/

–Nos parece bien.

/

El viejo dio media vuelta. Mientras enfilaba al pasillo trató de atisbar si había algún auto en la calle desierta. En vano. Quizás los hombres lo habían dejado en algún callejón aledaño. Otra posibilidad era que hubieran llegado en la única corrida de autobús que conectaba al pueblo con la región. Sin embargo sus trajes sin una sola arruga y los zapatos brillantes como espejos, hacían difícil esa opción.

/

Se internaron por el largo pasillo. Las paredes, revocadas con cemento, mostraban agujeros, grietas y huellas de humedad. Quizás por eso los hombres echaron atrás las cabezas y alentaron su paso. El niño que los había recibido volvió a aparecer. El viejo le dijo que regresara a jugar. Los hombres, visiblemente optimistas, tomaron la iniciativa:

/

–¿Y en cuánto la vende?

/

–Esperen a verla toda y después hacen su oferta.

/

El calor se metía en la casa. La humedad era un aliento que ascendía, moroso, desde el piso. El viejo les enseñó la cocina, la sala y una estancia en la que se apiñaban varios muebles. Sillones cubiertos de polvo enseñaban sus resortes. Apenas miraron el filo oscurecido de un serrucho y la estéril sombra que proyectaba.

/

–Vamos arriba –les dijo.

/

Subieron por las escaleras. El viejo resoplaba por el esfuerzo. El pantalón volvió a aflojársele. Se lo subió de nuevo hasta las caderas. Encontraba a los hombres cada vez más irritantes. Sus caras lampiñas, sus buenos modales, el andar pausado y elegante. Tendría que poner fin a la visita lo más pronto posible.

/

–Vamos a la habitación principal –les dijo, sin poder ocultar la molestia en su voz. Los hombres dejaron de curiosear el cubo de las escaleras y, a un solo paso, lo siguieron.

/

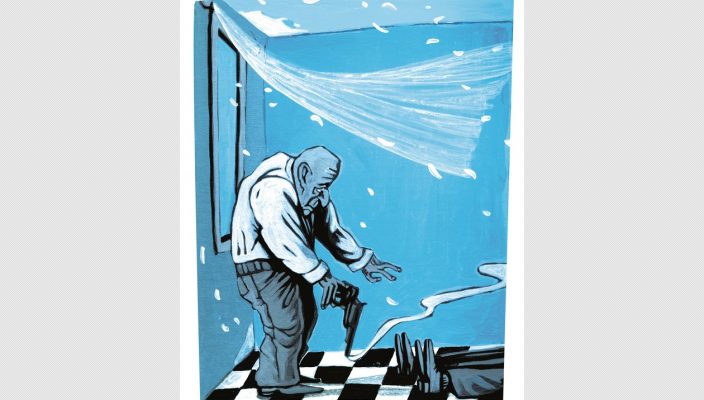

Abrieron la puerta. La cama, cubierta por sábanas percudidas, estaba coja. El sol lamía las paredes. Las vigas de madera eran nido de polillas. Una repisa sostenía la imagen de un santo y un florero vacío. Una cortina sucia era movida por el viento. El viejo se hizo a un lado para que pasaran primero los trajeados y les dijo:

/

–Señores, esta es la habitación más grande de la casa. Le he tratado de dar mantenimiento pero apenas tengo dinero para mí y mi nieto.

/

Los hombres no atendieron el pretexto y comenzaron a husmear. El viejo, aprovechando que estaban de espaldas, dio un par de pasos a la derecha y abrió, sin hacer ruido, el cajón de un escritorio pequeño, medio comido por el tiempo. El movimiento no llamó la atención de los hombres que seguían, muy juntos, indagando el gran cuarto. Cuando terminaron la inspección y dieron media vuelta, encontraron al viejo que, entre temblores, sostenía un revólver en la mano derecha. No hubo en ellos gesto de sorpresa, ni de miedo. Simplemente se quedaron muy serios, en medio de la habitación, mientras el otro trataba de amartillar el arma. Los hombres parpadearon muy lentamente. El ámbito se llenó de silencio. El viejo siguió luchando para destrabar el revólver. Sus párpados se sembraron de arrugas y, también, de rabia. Los hombres no se movieron. El gatillo, al fin, cedió y hubo un par de disparos. El estallido acabó pero su eco salió de la casa y rebotó, hasta desaparecer, en las calles. El viejo se acercó a los cuerpos. Los dos estaban bocarriba, con los brazos firmes y los ojos cerrados. Parecían soldados de plomo recién derribados. Miró, de nueva cuenta, sus camisas impecables, su expresión inmóvil y serena. No había rastros de sangre. Iba a esculcarlos cuando percibió un murmullo débil. Se arrodilló y dirigió su atención a los hombres. Entonces, lo único que pudo escuchar, como si fuera el primer latido del mundo, fueron sus respiraciones.

/

/

ILUSTRACIÓN: Leticia Barradas

« Malestar en el estómago y preguntas metafísicas Inés Arredondo »