Una figura diminuta en los Alpes

/

Clásicos y comerciales

/

POR CHRISTOPHER DOMÍNGUEZ MICHAEL

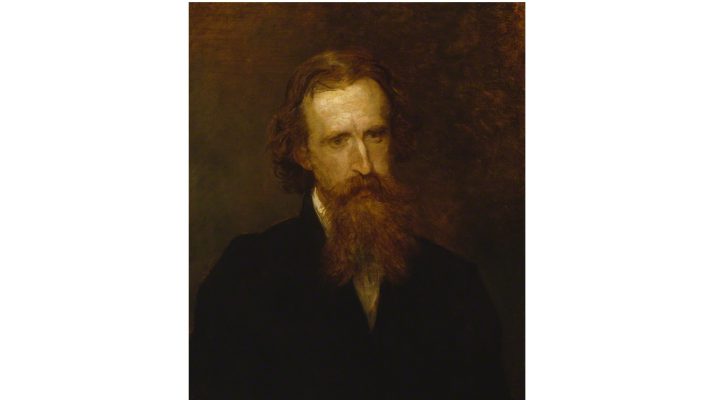

De no haber sido el padre de Virginia Woolf, Leslie Stephen (1832-1904) sería aún menos conocido de lo que es actualmente. Es una modesta gloria insular británica por haber echado a andar The Dictionary of National Biography, obra monumental, pero fracasó como filósofo de la justa causa del agnosticismo. Teniendo en mi biblioteca The Life and Letters of Leslie Stephen (1906), compilado por Frederic William Maitland, confieso que me fue difícil encontrar algo de interés en este correcto caballero victoriano, al cual llegué gracias a Los Alpes en invierno. Ensayos sobre el arte de caminar (Siruela, 2018), escritos por Stephen y prologados por su hija Virginia.

La famosa novelista –hermana de la también célebre pintora Vanessa Bell, siendo ambas el alma del grupo de Bloosmbury– se esmeró en dejar una bonita imagen de su progenitor. Pero si, como suele ocurrir en toda familia, las cosas siempre son algo más complicadas de lo que parecen, en el caso de la autora de Orlando (1928), la guerra de los biógrafos es cosa seria. Discrepan en torno a la verdadera naturaleza de la “locura” de quien fuese a la postre una suicida, al papel jugado por su marido Leonard –carcelero o mártir, a según de cada cronista– y desde luego, qué clase de padre fue verdaderamente el viejo Leslie.

Minny, su primera esposa, hija del novelista Thackeray, dejó viudo a Leslie muy pronto y los hijos de su primer matrimonio –Gerald y George Duckworth–, aportados por ella a la familia Stephen, abusaron sexualmente de Virginia, según lo confesó explícitamente la escritora, tanto en textos autobiográficos como en traslúcidos fragmentos de su obra de ficción. Exactamente veinte años después, en 1895, Leslie enviudó otra vez, de Julia Prinsep Stephen –la madre de Vanessa (1879-1961), Virginia (1882-1941) y de un trío de varones– y fue la futura novelista a quien tocó cuidar de su padre canceroso, tiránico y excéntrico, cuyo fracaso literario resultó un antídoto para la exitosa Virginia, quien, si fue, como dice Hermione Lee (Virginia Woolf, 1998), la primera mujer moderna no debe olvidarse que también fue la victoriana más tardía.

Aunque Quentin Bell, hijo de Vanessa y biógrafo oficial de la familia, no ignoraba el siniestro papel jugado por los Duckworth durante la infancia de las niñas Stephen, careció de la cultura y de la sensibilidad para asociar la “locura” de su tía con esos antecedentes, según denuncia Roger Poole en La Virginia Woolf desconocida (1978). La propia Virginia, debe decirse, aunque contemporánea de Freud no fue sino hasta 1939, al leerlo, cuando ató cabos y una de las conclusiones probables a las que llegó fue su propio suicidio, poco después. Pero antes de ello –nos pide Lee no olvidarlo– Woolf puso su vida –incluido lo más doloroso que hubo en ella– al servicio de su obra y no al revés. Es decir: es tan abundante el testimonio dejado por Virginia de su vida privada –abundante correspondencia y un vasto diario– que la tentación de “psicoanalizarla” o ponerla al servicio de las modas teóricas, es mayor que en otros de los grandes autores de su siglo.

Poole, por ejemplo, habla del agua donde ella eligió ahogarse como de la soñada síntesis andrógina a la cual aspiraba la escritora y agrega que se habla de su suicidio como de una consecuencia de su locura cuando ella y su marido lo habían pactado en el caso de que Inglaterra fuese invadida por los nazis. Virginia, casada con un judío socialista, lo habría seguido rumbo a las cámaras de gas, pero al marido, por no haberse matado se le excluye de lo que probablemente fue una folie à deux.

A los ojos de nuestro siglo tendría más interés insistir en el matrimonio de Virginia con Leonard Woolf (1880-1969), fuente inagotable de anécdotas ligadas, con verdad o sin ella, a la flema inglesa (de su desastrosa luna de miel sólo destacan las novelas que ella leyó, etc). Pero Leslie, el padre, había muerto ocho años antes, no sin haberles dado a sus hijos una educación, para entonces, poco convencional. No hubo libros prohibidos para nadie, niñas o niños, en la nutrida biblioteca familiar de un escritor que como biógrafo no evadió las delicias detectivescas anidadas en el alma de ciertos críticos literarios.

Tormentoso, triste y nada infértil en términos de asociación intelectual, casi del todo ajeno a la sexualidad (Leonard también sufrió abusos de niño), y dominado por la opinión de los psiquiatras, ese matrimonio deja aún más en el pasado al pobre Leslie, cuyo recuerdo nunca dejó en paz a Virginia, lo cual es mucho decir si se piensa en lo aparentemente ordinario que fue su periplo por el siglo, del cual lo libraron, casi literalmente, los Alpes y su rutinaria ascensión.

Montañista ante el altísimo entre los victorianos, fundador del Club Alpino, más allá de su admiración por la igualdad norteamericana, Stephen fue un espíritu spinoziano quien consideraba que el hombre era un instrumento musical llamado a absorber e interpretar la melodía de la naturaleza, aquella que sólo circula en las cumbres montañosas. El más desvalido de los árboles, resistiendo en plena tormenta, “jamás se dejaría llevar por el sentimentalismo”, agregaba Stephen, a quien enamoraba la indiferencia de la montaña ante lo humano. A diferencia del suizo C.F. Ramuz, hombre de campo, el británico no dejaba de ser un touriste, ajeno al horror pánico a lo natural.

Quien había alcanzado las cimas más altas de Europa, el conquistador del Mont Blanc, consideraba –juicioso– que el verdadero arte estaba en caminar. El alpinismo, hoy diríamos, era para Stephen, un deporte de riesgo de carácter excepcional; caminar, la vida misma. Aún la más ordinaria de nuestras caminatas puede sorprendernos con una imagen nunca vista, un reflejo sorpresivo de lo sobrenatural. El monótono avance de los pies, ese orden muscular, leemos en Los Alpes en invierno, es, al mismo tiempo, un disciplinado esfuerzo muscular y la actividad cerebral más exigente. Caminando, sir Walter Scott y lord Byron, compusieron grandes obras artísticas, y sin el senderismo de Wordsworth, no habría romanticismo porque “caminar es la panacea para las tendencias mórbidas de los escritores”. Pero nada más bello, concluía el padre de Virginia Woolf, que ver caminar, aun con dificultades, a una anciana. Ésa es la vida en su sabiduría y en su plenitud.

En un mundo anglicano donde abundaban los incrédulos que cumplían sus obligaciones eclesiásticas para no perder sus grados académicos, Stephen, al asumirse agnóstico, abandonó Cambridge y sus honores, para irse a ganar la vida, siendo ya un hombre maduro, a Londres. “Para quienes creen que abandonar una vieja creencia es agonizar, debo decirles que el consuelo de la verdad los vivificará”, predicaba este apóstol del libre pensamiento y de la discusión pública.

No puede decirse que Stephen, notorio por su cráneo casi plano, haya sido un esteta o un agnóstico indiferente al ruido del mundo. Como pocos ingleses, sufrió como propia la Guerra civil en los Estados Unidos, enemigo de los esclavistas. Empero, frente al genial caos interior de las novelas de su hija Virginia Woolf, colocado junto a la juguetona convicción de ella de que “el carácter humano”, por impronta de la modernidad, “cambió alrededor de diciembre de 1910”, de cara a su feminismo decisivo y a su muerte en el río Ouse que sólo arrojó su cadáver veinte días después de su suicidio, Leslie Stephen queda, visto desde la lejanía, como un remoto y diminuto caballero empeñado, casi inútilmente, en subir una blanca e inalcanzable montaña.

FOTO: Leslie Stephen, autor de Los Alpes en invierno. Ensayos sobre el arte de caminar (Siruela, 2018). / George Frederic Watts (1878) / National Portrait Gallery