Los libros prohibidos

/

Hasta mediados del siglo XX, la jerarquía católica se sirvió del Índice de los Libros Prohibidos para censurar la libre circulación de las ideas, una práctica que fue severamente expuesta en novelas ahora célebres como El nombre de la rosa, de Umberto Eco

/

POR RAÚL ROJAS

Si en esta serie de artículos se trata de identificar y comentar los libros que transformaron al mundo, no podía faltar el antilibro, la obra que a través de sus muchas ediciones decretó cuáles escritos no deberían ser leídos. Me refiero al Index Librorum Prohibitorum (Índice de los Libros Prohibidos), que era algo así como una mazmorra para libros inventada por la Sagrada Inquisición. Repasar los nombres de los autores cuyas obras han sido “indexadas” es como leer un quién-es-quién de la filosofía, la ciencia, y, claro, otras religiones.

Todo comenzó en 1542, cuando el Papa Paulo III fundó la “Sagrada Congregación de la Romana y Universal Inquisición” con el fin de combatir la herejía y también a los enemigos del Papa y de la iglesia. No era un invento nuevo: ya existían inquisiciones nacionales o regionales, por ejemplo, la “Inquisición del Santo Oficio”, fundada en 1478 por los Reyes Católicos de España como tribunal eclesiástico. El tristemente célebre Tomás de Torquemada (quien logró figurar en el libro “Los Más Malos del Mundo”) la presidió durante años, durante los que condenó a cientos de supuestos herejes a morir en la hoguera. Su especialidad era perseguir a los judíos conversos. Era aquella una época de emergencia para la iglesia católica: se había publicado la Biblia de Lutero, apenas unos años antes de la fundación de la Inquisición romana, y, además, la iglesia anglicana se había separado de Roma mientras que el protestantismo se difundía por toda Europa.

En la Europa renacentista, de pronto la iglesia se enfrentaba a un enemigo formidable: la prensa de Gutenberg, la que podía multiplicar libros mucho más rápido que los copistas en los monasterios. Ya era ilusorio exigir que todos los nuevos libros fueran aprobados por los obispos. Sucedía como hoy: los nacientes medios de comunicación democratizaron la información y la pusieron al alcance de nuevos actores sociales. Por eso, en 1559 se creó el Index, para poder contener, entre otras cosas, la difusión impresa de las ideas protestantes. Al igual que la Inquisición, que tenía sus franquicias regionales, ya existían antes listas de libros prohibidos, nacionales o por obispado. El Index apuntaló y consolidó esos esfuerzos y se convirtió en el punto de referencia central. Fue actualizado durante siglos, hasta 1962, cuando ya contaba con 6 mil libros en su catálogo. Son 6 mil obras que no deberían leer los católicos, entre ellos: todos los libros de David Hume, Madame Bovary de Flaubert, la Enciclopedia de Diderot, los escritos de Descartes, libros de Locke, Malebranche, Voltaire, George Sand y hasta las obras de Sartre y los escritos feministas de Simone de Beauvoir. El Index podía incluso prohibir las obras futuras de cualquier autor.

La modernidad siempre ha llegado un poco tarde a la iglesia católica. Fue hasta 1965 que la Santa Sede anunció que el “Index continúa siendo moralmente obligatorio”, pero que al mismo tiempo ya no tiene la “fuerza de una ley del Derecho Canónico con la correspondiente censura”. Dicho en otras palabras: ahí se queda el mamotreto, tómenlo en cuenta, pero ya nadie será excomulgado por leer a Hume o a Sartre. Lo que hasta la fecha nadie entiende es cómo las obras de Karl Marx se salvaron de entrar en el Index, mientras que los inofensivos escritos de Proudhon y Dumas fueron incluidos. Una investigación relativamente reciente de los archivos de la Inquisición reveló que, hasta un manual de buenas maneras escrito en alemán, el famoso Knigge, estuvo a punto de ingresar al Index.

Siempre ha habido diferentes tipos de censura. Una de las más drásticas consiste en quemar los libros en público para exorcizar sus contenidos. Fue lo que hizo el obispo Diego de Landa en 1562 en Yucatán con los códices mayas. El obispo se sorprendió de lo mucho que los mayas lamentaban la pérdida, y es que destruyó su herencia histórica de un plumazo. Quemar libros es también una forma de humillar al enemigo, como hicieron los soldados británicos en 1814, al incinerar libros de la Biblioteca del Congreso en Washington, durante la llamada Guerra de 1812. Pero son las dictaduras, sobre todo, las que no pueden tolerar la disidencia, ni de acción, ni escrita. En la Plaza de la Ópera, frente a la Universidad de Berlín, una pequeña instalación recuerda hoy la quema de libros escenificada por las hordas nazis en 1933.

Pero regresemos al Index. El ingreso de un libro al catálogo podía ser por la vía directa: bastaba que el Papa lo añadiera durante la revisión final de las actualizaciones periódicas. Normalmente, sin embargo, primero se recogían denuncias y una comisión de la Inquisición evaluaba cada uno de los libros “candidatos” al Index. Es decir, como en un certamen literario, pero con propósitos inversos. Muchas veces bastaba con un resumen de la obra para que los evaluadores decidieran prohibir al libro. A veces se trataba de un escrito en alguna lengua europea que los miembros del jurado no dominaban. Si se llegaba a una discusión real del texto, la interrogante y criterio principal era la ventaja o desventaja que para la iglesia representaba su difusión.

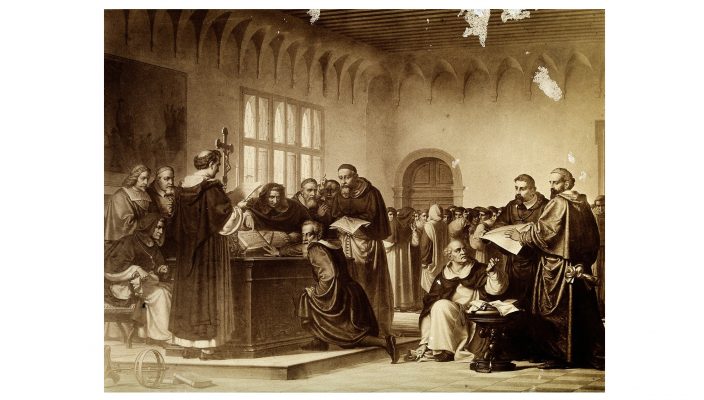

En última instancia, el Index no sólo buscaba castigar al autor de un libro proscrito, sino también a sus lectores. No bastaba con la amenaza de pasar el resto de los tiempos en el infierno por leer libros contrarios a las enseñanzas de la iglesia, había que hacerlo bien explícito con una lista. Respecto a los libros científicos, lo que la iglesia no toleraba era la posibilidad de que pudieran trazar una concepción alternativa del mundo, una cosmogonía sin Dios ni religión. Por eso combatieron a Copérnico y a Kepler, cuyas obras fueron incorporadas, pero eventualmente retiradas del Index. Sin embargo, el caso más sonado fue seguramente el de Galileo Galilei, quien fue procesado por la Inquisición y pasó sus últimos años confinado en encierro domiciliario. Galileo fue excomulgado, se le exigió que se retractara de sus opiniones heliocéntricas y, aun así, su Diálogo sobre los dos Máximos Sistemas, Ptolemaico y Copernicano de 1632 fue incorporado al Index. Si leer a esos libros significaba la excomunión, escribirlos implicaba hasta el cadalso. No fue sino hasta 1992 que Juan Pablo II rehabilitó a Galileo.

La Inquisición podía prohibir no sólo la publicación de un libro, sino también su posesión. Pero en muchos casos sólo una parte del libro era reprensible, por lo que los encargados del Index tuvieron una nueva idea: agregar una recopilación de los textos que se podían enmendar al recortarlos, especificando qué pasajes habría que eliminar. Ese fue la extensión llamada Index Expurgatorius, que no adquirió mayor relevancia, ya que en la Inquisición nunca pensaron que la edición de libros pudiera crecer exponencialmente mientras que el número de censores sólo aumentaría mesuradamente.

En 1965, la Inquisición se transformó en la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe. No está claro quién fue la última persona a la que condenaron a la hoguera, pero cambiaron su línea de negocios. Con la desaparición de la Inquisición, el Index se extinguió. O quizás no: la tenebrosa congregación católica llamada Opus Dei ha continuado enriqueciendo al Index con nuevas entradas. Lograron crecer el catálogo hasta abarcar 60 mil libros, consultables en CD-ROM. Todavía en 1985, el cardenal Joseph Ratzinger (el posterior Papa Benedicto XVI) le recordó a todos que, si bien el Index ha sido disuelto, aún “conserva su fuerza moral”.

En El nombre de la rosa, el gran escritor italiano Umberto Eco tematizó también la censura de libros, que es ejercida por el bibliotecario de la abadía que visitan William de Baskerville y su ayudante Adso. William es una especie de Sherlock Holmes medieval y se le pide investigar algunas muertes sospechosas. El monasterio es un buen ejemplo de la forma en que se producían libros en el medioevo, es decir, mandándolos transcribir de otras bibliotecas en un taller de copiado operado por los propios monjes. Todo el proceso era muy oneroso y por eso los libros sólo podían ser consultados en bibliotecas, como la de la abadía, construida en forma de laberinto. William de Baskerville y Adso discuten en la novela lo mucho que la escritura ha posibilitado la difusión de ideas, y el valor de las bibliotecas, las que representan saber acumulado: “A veces los libros hablan de otros libros, es como si hablaran entre ellos. La biblioteca… es el lugar de un diálogo de siglos, imperceptible, entre un pergamino y el otro, una cosa viva”.

Pero los guardianes de la biblioteca poseen un gran poder, porque pueden ocultar los textos. Jorge de Burgos, el encargado de la biblioteca en cuestión y el responsable de las muertes ocurridas, oculta en su laberinto el segundo tomo de la Poética de Aristóteles, dedicado a la comedia. Para de Burgos la religión es cosa seria y por eso aquel libro debe ser suprimido. De ahí que Adso inquiera: “¿Y por eso una biblioteca no es un instrumento para distribuir la verdad, sino para retardar su aparición?” William responde: “En este caso sí”, (…), “Respecto al arco de los siglos, no sirve de nada. Respecto al arco de los años puede servir de algo”.

En la novela de Eco, el censor de Burgos, es un reaccionario ciego que el medievalista italiano posiblemente modeló como alter ego de Jorge Luis Borges, el celebrado escritor argentino que apoyó el golpe de estado de 1976 en Argentina y llegó a elogiar al dictador Augusto Pinochet. Precisamente fue Borges quien tuvo la idea de algo así como un laberinto infernal para esconder libros. En su historia corta La Biblioteca de Babel, Borges describe una impresionante biblioteca que contiene todos los libros pasados, pero también todos los libros que es posible escribir. Sin embargo, la biblioteca no dispone de un catálogo, así que el lector potencial se pierde en la biblioteca, no puede encontrar ninguna de las obras que le podrían interesar entre la montaña infinita de libros disponibles. Es decir, se puede muy bien esconder un libro poniéndolo a la vista, junto a millones de volúmenes irrelevantes. Es curioso que lo mismo ocurre hoy en día en la red global de datos, en donde las falsedades son más “interesantes” que lo real y vienen a ser difundidas con tal amplitud que entierran a la verdad bajo un sinfín de trivialidades y tergiversaciones.

En El nombre de la rosa el fuego destruye a la biblioteca, como en una inmolación propia de la Inquisición. En la vida real, el arco de los siglos llevó a la desaparición del Index Librorum Prohibitorum, una reliquia pueril de la Edad Media. Y aunque a la larga la verdad siempre se abre camino, hay que recordar que no es un proceso automático. La censura aún existe. En los tiempos modernos ha adoptado formas grotescas en nuestra era de la desinformación.

FOTO: El 12 de abril de 1633, el astrónomo y matemático Galileo Galilei compareció ante el Santo Oficio por defender el sistema heliocéntrico./ Especial

« El ajedrez de los viajeros. Entrevista con Vicente Valero Testimonios »