Memento mori

/

“Soy el más legendario fotógrafo de muertos”, dice el protagonista de esta historia, ubicada en la ciudad de Londres en el siglo XIX, quien por su oficio de retratista post mortem se ve en la misión de perseguir a un ser fantasmagórico que oculta sus crímenes en las profundidades del Támesis. Un cuento del autor de la novela Londres después de medianoche (Océano)

/

POR AUGUSTO CRUZ

Para Cinthya Barrón, Daniel Mordzinsky y Gabrielle Hédouin

/

/

Pensé que mi trabajo duraría para siempre.

/

Era una verdad ineludible que todos morirían algún día, y cuando eso sucediera, los muertos vendrían a mí para concederles la inmortalidad.

/

Soy el más legendario fotógrafo de muertos. El maestro en un oficio que agoniza. Lejos quedó el esplendor victoriano de la muerte. Las interminables filas de cadáveres y familiares aguardando en la puerta de mi estudio. Mi jardín convertido en sala de espera como un cementerio sin tumbas. Las elegantes mansiones que abrían sus puertas para recibirme como si de un noble se tratara. Su propia majestad la reina Victoria, confío en su discreción, caballeros, solicitó mis servicios para captar el cuerpo sin vida de un heredero ilegítimo a la corona, nacido y muerto el mismo día. Todo el tiempo su majestad se mantuvo a mi lado en silencio, tan imperturbable como el pequeño cadáver frente a nosotros. Ordenó una sola fotografía para un relicario que escondió en su pecho, al tiempo que me hizo prometer que destruiría la placa, lo cual desde luego cumplí como todo un caballero. El reconocimiento a mi trabajo me llevó a ser invitado del Gobierno alemán para visitar la casa de los muertos de Múnich, enigmático lugar donde los vigilantes nocturnos atan los pies de los fallecidos a un cordel con una campanilla, por si uno de sus huéspedes retorna desde el más allá. Un anciano cuidador me preguntó si alguno volvió a la vida durante el proceso fotográfico. Los muertos son clientes satisfechos que nunca regresan, le afirmé en mi último día de visita.

/

He visto demasiados cadáveres para reconocer cuando una persona está muerta y cuando no lo está, y el hombre de quien les hablo, caballeros, estuvo muerto frente a mí por varias horas. Descubrirlo años después caminando por la calle fue lo que me condujo ante ustedes. Es imperioso que conozcan la historia completa. Mis fuerzas están disminuyendo porque estoy tocado por la fatalidad.

/

Heredé el oficio de mi padre, quien fue asistente del famoso Joseph N. Niépce, padre de la fotogra… ¿saben que ni siquiera tenían nombre para lo que habían descubierto y le llamaron heliografía antes que fotografía? Niépce, al contrario de Daguerre, fue un hombre de gran ingenio y de mayor generosidad. Mi padre estuvo con él desde el principio. Colaboró en la famosa La vista desde la ventana en Le Gras tomada en 1826. La placa necesitó ocho horas de exposición para conseguir esa imagen borrosa que cada vez nos asombra menos, pero que a ellos les maravilló e hizo bailar de emoción. Niépce y mi padre eran como seres fantásticos de otros mundos que hacían magia, magia lenta, pero magia al fin. Inexpertos alquimistas que erraban, acertaban y volvían a errar, armados de los más variados instrumentos: planchas de peltre, betún de Judea, disolventes, petróleo blanco, gomas resinosas, asfalto disuelto en aceite de lavanda, petróleo blanco y sales de plata que utilizaban como falsos pinceles para crear imágenes destinadas a lienzos aún más falsos de cristal, estaño, cobre, peltre y hasta piedra. Imaginen lo inútil de una fotografía en piedra, cómo cargar o exhibir eso ante los amigos. Inventaron compuestos y soluciones de las que nunca apuntaban las fórmulas, no por envidia, sino por descuido. Sus éxitos o fracasos se medían en el número de gotas, en los tiempos de espera, en cómo agitar un frasco o en el mayor o menor tiempo de exponer la plancha a la luz.

/

Mi padre fue el primer hombre en aparecer en una fotografía, y el primero en morir por causa de una. Sabiendo que nadie soportaría posar durante ocho horas seguidas, a Niépce se le hizo fácil apuntar la cámara al sofá en el que mi padre durmió toda la noche. A la mañana siguiente, por la mano del hombre y su química, mi padre despertó inmortal. Murió de manera misteriosa. Niépce, quien vivía en Borgoña y odiaba París, pidió a mi padre viajar con la cámara y algunas muestras del trabajo logrado a la óptica de la familia Chevalier, con la intención de comprar un lente. Al siguiente día, mientras lo instalaba, dos hombres del gobierno francés le abordaron. Vincent Chevalier, óptico de segunda generación, sospechó que eran agentes del servicio secreto pero se abstuvo de decir algo. Mi padre se fue con ellos y nunca regresó. Tiempo después, la cámara, el lente y sus objetos personales llegaron por entrega especial a Borgoña sin ningún remitente. Las sospechas apuntan a que mi padre fue obligado a tomar ciertas… heliografías de un asunto vital para la seguridad nacional, y que algo se salió de control. De qué otra forma se explica el que desde entonces recibo una pensión mensual del gobierno francés, de la cual nadie me da información alguna. Me enteré de todo esto cuando los diarios perdidos de Niépce fueron hallados de manera providencial. Desafortunadamente, salvo dos, el resto de las primeras imágenes de Niépce se perdieron, incluida la de mi padre dormido en un sillón.

/

No existían antecedentes ni manual para lo que hacíamos. Los cadáveres que no esperaban en mi estudio, aguardaban en sus casas mi llegada. Era recibido como un doctor o un sacerdote, sólo que no me era dado otorgar ni la salud ni la salvación, únicamente la inmortalidad. Las peticiones de los familiares sobre cómo fotografiar a sus muertos eran tan diversas como respetables: párpados abiertos a la fuerza, cerrados, mirando hacia una ventana, erguido sobre soportes ocultos, el niño tendido con sus juguetes acompañado por la familia completa, con sus perros, diminutos brazos exánimes que aprietan desde el más allá un tren de juguete, rosas con el tallo hacia abajo, entre una lista innumerable. Aparentar la vida, el sueño, y finalmente retratar la muerte eran parte de mi trabajo. La fotografía era un lujo que muchos no podían permitirse en vida, más no así en la muerte. La mitad de los niños de una familia estaban destinados a fallecer, por lo que ésta era la única forma de recordarlos. Indudablemente los muertos siempre posaron mejor que los vivos. Su inmovilidad ante los tiempos de exposición, les dotaba de una imagen clara y luminosa que les hacía destacar.

/

La Gran Guerra acabó con lo romántico de la muerte victoriana. La volvió obscena, repulsiva, repetitiva. Mis fotografías que algunos atesoraban como reliquias religiosas, se convirtieron en objetos de mal gusto que nadie deseaba conservar. Se deshicieron de sus muertos y dejaron que la vida continuara sin ellos. Lanzaron el trabajo de toda una vida a la basura. Rescaté algunas de mis fotografías entre hígados de pollo, periódicos viejos y verduras putrefactas. Los nuevos códigos sanitarios prohibían la transportación de cadáveres sin permisos oficiales. Los médicos advirtieron de las plagas e infecciones y los sacerdotes encontraron alguna oportuna cita bíblica sobre el descanso del alma y el cuerpo. El trabajo escaseó. Me retiré el día en que fui contratado para fotografiar a un cerdo muerto, al que sus dueños le organizaron un servicio religioso.

/

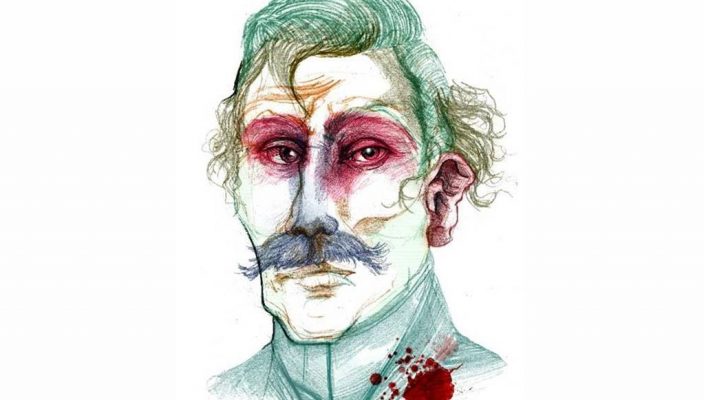

El hombre que nos ocupa no es un fantasma, un aparecido o una alucinación de mi parte. Tiene una curiosa pero discreta deformación en las orejas que lo hace inconfundible, si se es alguien observador. Como podrán suponer, es un hombre en extremo elusivo, un maestro en el arte del engaño. Durante el tiempo le seguí la pista por varios países, en los que se hizo pasar por duque, conde, príncipe exiliado o barón, sin duda era alguien a quien los títulos le sobraban. Se maquillaba de manera perfecta: era joven, adulto o un hombre entrado en años; las canas, el bigote y la barba le iban y venían según fuera necesario. Su maleta parecía el estuche de viaje de Sir Henry Irving: contenía tintes, ropas, rellenos, pelucas, barbas, bigotes, muletas desmontables, parches y hasta una pata de palo. Lo sé porque le robé un par de maletas en épocas distintas. Tenía pasaportes de diversas nacionalidades, desde el Imperio otomano, el Imperio ruso hasta países de los que uno dudaría de su existencia. Se estableció en una mansión apartada de la zona céntrica de Londres, donde recibía visitas de la más diversa índole: mujeres de clase alta, prostitutas, mendigos, niños, ancianos. Ninguno de los cuales volvió a salir por la puerta principal. Una salida trasera, que daba a un inhóspito callejón logró mantener tranquilos a los vecinos curiosos. Estoy seguro que era una fachada para despistar. Caballeros, estamos en presencia de un moderno Barba Azul, una versión aún más macabra del mariscal Gilles de Rais, un incontrolable Landrú sediento de sangre. El dinero nunca parece faltarle. Se le ha visto con mujeres diferentes cada vez, y a ninguna las he podido encontrar con vida. Es como si se desvanecieran en el aire, o más bien, en el humo de su chimenea. Ocasionalmente sus sirvientes extraen de la mansión sacos con cenizas que vacían a las profundidades del Támesis.

/

El hombre debió descubrir que le persigo porque ha estado envenenándome desde entonces. No se trata de una intoxicación por los compuestos con los que he trabajado toda una vida. De un tiempo a hoy, las fuerzas me han ido abandonando. Los huesos se niegan a sostenerme, y la piel de mi rostro va perdiendo su color. Preparo mis propios alimentos, bebo agua de lugares diferentes, pero de alguna forma ha conseguido minar mi espíritu. Sabe que mi destrucción le liberaría de responder por sus crímenes. Intentó acabar conmigo provocando un incendio en mi casa. Logré escapar pero una parte de mí murió entre el fuego. Mis archivos fueron destruidos, y con ellos, la placa y la única copia que probaría su engaño, su fingida muerte por alguna extraña medicina con la que consiguió burlarme. Todo lo que fui quedó convertido en cenizas, como los cuerpos que esa bestia, ese demonio, quema en su mansión para despojarles de dinero, o satisfacer sus más viles instintos.

/

Podrán ya no existir ni sus fotos ni sus tumbas pero recuerdo a todos mis muertos: el jefe de bomberos Hastings orgullosamente erguido con sus ojos en blanco. El notario Blackburn sosteniendo su último periódico. John, muerto a los ocho años, quien posa su mano infantil sobre su gemelo William, con la promesa de encontrarse en el más allá. El cuerpo de la pequeña Emily que reposa plácidamente entre sus muñecas de negros ojos sin vida. Los siete integrantes de la familia Mallory, muertos en la misma cama por intoxicación de gas. La hija de los Temple –nunca me dijeron su nombre– que recarga su cabeza en el hombro de la hermana viva. El cadáver de Hellen, la novia que mira a la cámara como ningún vivo lo haría. El bebé muerto de los O’Hara en el regazo de su madre dolorosamente viva. Los dos fieles canes sobre las piernas del abuelo Balcombe que no les volverá a alimentar. La inocente Florence que aún muerta sonríe, y uno de los más extraños: Georgie, el bebé de un sólo nombre y dos cabezas: una muerta y otra viva, que duró lo suficiente para ser fotografiada antes de morir. Todos se conservan en el álbum de mi mente. Puedo asegurarles, caballeros, que no están frente a un desquiciado. Sólo a alguien que clama justicia.

/

Levanté el brazo para llamar a un artista callejero que se acercó cargando su libreta, donde se apreciaban algunos dibujos al carbón. El artista o su cuaderno olían a humedad. ¿Puede usted dibujar el rostro de una persona de manera idéntica?, le pregunté. Desde luego, caballero, contestó, abriendo su libreta y apretando un lápiz entre sus dedos, si no es idéntico no me paga, concluyó confiado. Nos miró dispuesto a empezar. A nosotros no, quiero que dibuje a aquel hombre, le dije. Su cabello lucía canoso y tenía una barba finamente arreglada. Bebía sorbos, de manera mecánica, como si sus movimientos fueran accionados por un metrónomo. La deformación de su oreja era apenas perceptible. El primer dibujo resultó ser el de un rostro completamente diferente. El artista, sorprendido, arrancó la hoja y comenzó de nuevo. El segundo retrataba a otro rostro, de nuevo diferente al hombre de la mesa. El artista maldijo y lo intentó una vez más. Fracasó de nuevo. Nos miró con extrañeza. En todos los dibujos el rostro había cambiado pero la deformación en las orejas se mantenía presente. Le di un par de monedas y se alejó en silencio.

/

/

Señor Holmes, doctor Watson, ese hombre es nuestro vampiro.

/

Como si estuviera a unos pocos metros de nosotros, el hombre de la mesa nos observó fijamente. Un puente brumoso pareció tenderse entre nuestras miradas. Me sentí desfallecer nuevamente, y con un gran esfuerzo logré subir un maletín a la mesa. Lo abrí. Holmes y el doctor Watson miraron su interior.

/

No deben inquietarse, tuve la precaución de traer estacas para todos. Le advertí que no sería un caso como cualquier otro, señor Holmes.

/

Nunca lo son, contestó el detective llevando la pipa a sus labios.

/

/

ILUSTRACIÓN: Rosario Lucas

« Hefner en masculino / Hefner en femenino Linda 67, la forma de una novela »