Nicolás Gómez Dávila: Toda solución es falsa

JUAN ESTEBAN CONSTAÍN El Tiempo/GDA

El 28 de julio de 1954, en los talleres mexicanos de Edimex, en la calle Mateo Alemán número 50 del Distrito Federal, vio la luz un extrañísimo libro colombiano. La pasta era de cuero rojo y al frente se leía en letras doradas el título: Notas, Tomo I. También el nombre del autor: N. Gómez Dávila, quien numeró de su puño y letra cada ejemplar de los 100 o 150 que hizo, no sé bien cuántos, corrigiendo además de su mano las pocas erratas del texto, con rayones en tinta negra o aguamarina según el tema o los destinatarios, mencionados todos de manera cariñosa en el reverso de la portada: “La edición de esta obra se hizo por cuenta del autor; está dedicada a sus amigos y queda fuera de comercio”.

Al frente estaba el epígrafe, una frase en latín del ensayista romano Aulo Gelio: “Pero aquellos, sin embargo, que nunca han encontrado placer ni se han sumergido en la lectura y el asombro y la escritura, que huyan lejos y busquen para sí otro motivo de alegría”. Luego la dedicatoria manuscrita: para Hernando Téllez, para Álvaro Mutis, para Eduardo Caballero Calderón, para Álvaro Gómez, para sus amigos. “Anhelo que estas notas, pruebas tangibles de mi desistimiento, de mi dimisión, salven de mi naufragio mi última razón de vivir”.

Había nacido así, casi en la clandestinidad, en la sombra, uno de los escritores más importantes de Colombia en toda su historia y uno de los pensadores más brillantes de la filosofía occidental. Sé que suena increíble, pero es cierto; y cualquier elogio que uno añada resultaría incompleto para juzgar las dimensiones y el alcance, el valor y la rareza y la belleza, de la obra de Nicolás Gómez Dávila. Ahora lo dicen importantes académicos europeos, profesores, escritores, novelistas que lo comparan con Nietzsche, con Cioran, con La Rochefoucauld, con Lichtenberg, en fin: con los mayores aforistas de todos los tiempos y con los grandes pensadores desde la Antigüedad hasta hoy.

Pero ese asombro y ese vértigo estaban allí desde el principio, no más salidas las Notas de su horno mexicano. Alguien (creo que fue Hernando Téllez, quien después lo repetiría en 1961 y en 1966) lo dijo en 1955 desde las páginas literarias de El Tiempo de Bogotá: una obra así sólo podía ser comparada con la de los clásicos; el mundo y el país, sin saberlo, estaban asistiendo a la irrupción de un grandísimo escritor. “Gran escritor no es el que nos parece grande, sino el que nos parece ser, mientras lo estamos leyendo, el único grande”.

En 1959 (el 3 de diciembre) Gómez Dávila publicó otro libro por fuera del mercado. En los talleres de la Editorial Voluntad, en Bogotá. Esta vez también el título era simple, Textos I. Pero a diferencia de las notas —dispersas, vacilantes, voluptuosas–— los textos implicaban ya una visión del mundo mucho más decantada y consciente, un pensamiento en el sentido filosófico de la palabra; que no es que no lo hubiera antes, al revés, sólo que ahora el autor tenía en sus manos las riendas del lenguaje y el estilo, y con ellas iba tejiendo, casi de manera poética y alucinada, su doctrina reaccionaria. Un feroz alegato contra el mundo moderno, la definición de ese problema que va a atravesar desde el principio hasta el fin la obra de Colacho, como le decían sus amigos y ahora le dicen todos, a saber: que en última instancia la modernidad no es sino una blasfemia y una profanación, la manera en que el hombre mató a Dios para usurparle su lugar.

De allí se derivan, según Gómez Dávila, todas las perversiones que caracterizaron a Occidente desde el siglo XV y aun desde antes, desde las herejías medievales y helenísticas: el orfismo, el dualismo, el iluminismo, el capitalismo (y su reverso, el comunismo), la democracia, la burocracia. Ese horror que culmina en el culto de la revolución, la pornografía y la industria. “El moderno cree vivir en un pluralismo de opiniones, cuando lo que hoy impera es una unanimidad asfixiante”.

Se trata, como es obvio, de un orgulloso y altivo exponente del pensamiento reaccionario. Allí están De Maistre, Joubert, Chateaubriand, Möser y todos los que de alguna manera se opusieron a la disolución del orden medieval y el Antiguo Régimen. Pero también están (decía don Nicolás) Platón y Conrad, Dostoievski y Nietzsche, Antonio Machado y Montaigne: todos los que de alguna manera se opusieron a la estupidez del ser humano, a su envilecimiento en nombre de tiranías que sólo son de este mundo.

Gómez Dávila era un conservador y un aristócrata y un católico, qué duda cabe, y sin embargo era mucho más que eso: un pensador solitario y rebelde, que hizo de su estilo y sus ideas el mayor acto de insubordinación contra los dogmas y las necedades de su tiempo, de izquierda a derecha. Por eso, más que un católico, decía ser un “pagano que cree en Cristo”, y sus frases demoledoras se iban diseminando como minas explosivas que estallaban en cada línea para escándalo de los progresistas y los liberales, sí, pero también de la iglesia contemporánea, de los beatos y los conservadores y los fanáticos, de quienes suelen confundir el pensamiento con la ideología. “Toda solución es falsa”.

En 1977 el Instituto Colombiano de Cultura publicó, bajo el cuidado de Juan Gustavo Cobo Borda, dos tomos del maestro que llevaban un título enigmático e inquietante: Escolios a un texto implícito. El discurso extenso de las notas y los textos se había ido concentrando ahora sólo en los aforismos y las sentencias. Como un monje provenzal o un gramático alejandrino, Nicolás Gómez Dávila iba inscribiendo páginas y páginas con sus escolios místicos o sarcásticos, poéticos o jurídicos, económicos o teológicos.

¿Y cuál era el texto implícito? Hay tantas conjeturas al respecto, que habría que escribir un libro sólo para discutirlo: la soledad, la condición humana, el lector, la historia, la democracia, el silencio que latía en las entrelíneas, en fin. Pero el título también lo dice: cada escolio arrastra consigo el texto implícito —el texto todo—, destejiéndolo en secreto mientras la voz del comentarista nos lo susurra como un acertijo, como una revelación, como una lámpara que es al tiempo el contorno que producen la luz y la oscuridad. “La meditación es nuestro acto de posesión del mundo”. Dos tomos más de los Escolios salieron en 1986, y otro en 1992.

Nicolás Gómez Dávila nació el 18 de mayo de 1913. Viajó muy niño a Europa, donde instructores privados le inculcaron el amor por las lenguas clásicas y las literaturas. Volvió a Colombia a los 23 años para recluirse en su enorme biblioteca a leer y a escribir, a dialogar con los antiguos de todos los tiempos que eran sus contemporáneos; sombras que atravesaban su soledad como antorchas.

Ernesto Volkening, su amigo y uno de los críticos literarios más importantes que hubo en el país en el siglo XX, dijo de él: “Fuera de Nicolás Gómez Dávila, no veo a nadie que sepa qué hora marca el reloj del mundo”.

Vivió con lucidez una vida sencilla, callada, discreta, entre libros inteligentes y amando a unos pocos seres. Murió en 1994 y gracias al suyo el nombre de Colombia tiene la eternidad garantizada.

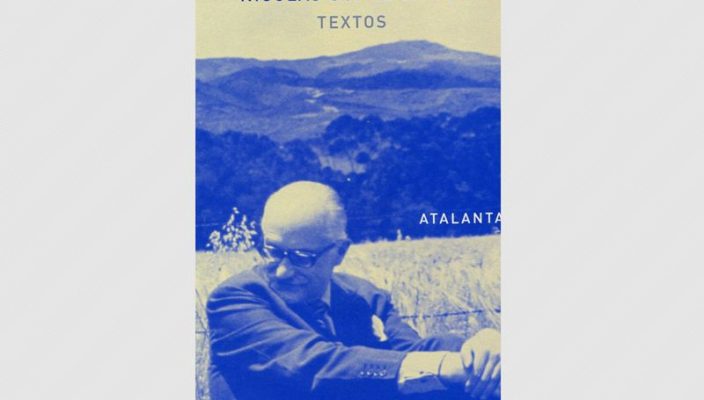

*Fotografía:

Nicolás Gómez Dávila, uno de los pensadores más brillantes de la filosofía occidental./ CORTESÍA EDICIONES ATALANTA

« (Te invito a mi fiesta el próximo viernes a las 14:00 hrs.) El grito mudo de Tomás Mejía »