Nueve semanas después

POR ANGÉLICA LÓPEZ GÁNDARA

@lopgan

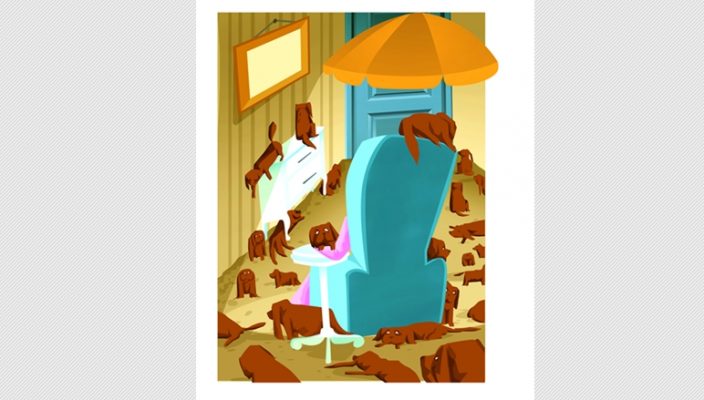

He tenido pesadillas. Llevo noches y noches soñando lo mismo. Soy la viuda de todo, de todos. En el sueño sólo se quedan conmigo perros, muchos perros. Me veo en una casa saturada de gruñidos, pelos y garrapatas. Seres que ladran. Los animales falderos me acompañan a la mesa. A unos los veo dormitando en los sillones, a otros en la alfombra, unos jugando y otros más peleando. En aquella región onírica, la metamorfosis me llega en uno de ellos. Ladro. No tengo manos, tengo patas. Es pues natural que despierte en mal estado; angustiada, sofocada. Supongo que las pesadillas tienen que ver con lo que he vivido.

Recuerdo. Los vi haciendo el amor. Aunque en realidad debería decir que los vi haciendo el instinto. Escuché unos gritillos y me asomé por la ventana para ver qué pasaba en el jardín. Fue entonces que me enteré de esas relaciones incestuosas. Sentí tanta rabia que agarré lo segundo que encontré (no tomé lo primero porque era una recogedor de basura y no servía para golpearlo a mis anchas). Afiancé bien la escoba y me dispuse a aporrearlo. “¡Desgraciado, maldita alimaña. Cómo te atreves a abusar así de tu hija!” Al primer escobazo él me miró con una ternura tan miserable que sentí compasión. Paré la lluvia de sopapos pero en seguida se me quitó la lástima. Abrí la llave del agua y con la manguera los puse como sopa. Debo aclarar que todo fue inútil. Siguieron en el jardín de las delicias.

Entré a la cocina pensando que tal vez me comportaba demasiado moralista. Luego lo justifiqué. Qué se le va a hacer; una tiene sus valores.

Guardé el desasosiego por un rato. Me sentía tan culpable de que Liszt y Cósima hubieran tenido relaciones sexuales. Tan culpable. Tuve que llamar a mi amiga Karla para platicarle que con estos ojos que no se comerán los gusanos —pues voy por la incinerada—, los había visto siendo uno mismo. Ella no midió su burla. Toda carcajada, habló sobre el incesto entre animales explicando la normalidad del caso.

Mi esposo había dicho alguna vez que nuestros perros no eran tan animales a pesar de que no los habíamos educado. Sin embargo, él comentaba que era un acto de arrogancia ponerles nombres de personajes famosos a las mascotas. Después eso se nos olvidó, cuando Santa Clos les trajo el perrito a los niños, luego luego les dijo que se llamaba Franz Liszt, como el músico húngaro, el de las rapsodias. Y no únicamente eso, sino que cuando aquella señora nos pidió que se lo prestáramos para cruzarlo con su perra, y a los cuatro meses nos trajo una hermosa cachorra Shih-Tzu, la nombramos Cósima, como la hija de Liszt, esposa del músico alemán Wagner, el de El anillo de los Nibelungos. Y ahora me querían convencer de que eran simples animales.

Todo esto me intranquilizaba. Ya sé que el incesto entre perros es buscado por especialistas para eso de la pureza racial. También sé que en los humanos al principio de la creación fue una necesidad para poblar la tierra. Y hasta hace poco en la realeza era una práctica común, y que eso era la causa de que por generaciones, reyes y príncipes se transmitieran enfermedades, entre ellas la hemofilia, un trastorno que consiste en una deficiencia en el proceso de coagulación sanguínea y entonces se la pasan hemorragia tras hemorragia. Un sangradero; regando tinta roja al más mínimo raspón. Era en ese punto donde el incesto perruno resultaba preocupante, pues qué tal que las crías nacían cual maltrecho Cuasimodo: tuertos, cojos y jorobados… o hemofílicos.

El día del alumbramiento llegó. Un domingo Cósima se comportaba muy extraña. Quería estar siempre acostada, no ladraba, únicamente miraba con una ternura que parecía no tener fin. Salí con mis hijos de paseo y al regreso encontramos una sala de expulsión improvisada; nacieron dos bebés que parecían muy sanos, pero al día siguiente uno de ellos murió. O sea, del uno que tenía, se hicieron dos, y de los dos, se hicieron cuatro, de esos cuatro, uno murió. Ya nomás nos quedan tres… El perro mayor tuvo un hijo con su hija, es decir, su hijo igualmente era su nieto, por lo tanto al mismo tiempo fue abuelo y padre. La perra a la vez fue tía, hermana y madre. Mejor sería aplicar un método anticonceptivo para evitar que se convirtieran en abuela y tía de su propio hijo. Con eso libraríamos a Shosty, el perro más pequeño (Shostakovich, como el músico ruso, el de “exclusivamente me gustan sus conciertos para piano”), de que algún día en el mismo viaje se volviera hermano, padre, tío, cuñado y suegro.

Pasaron dos años.

Si no fuera porque una tarde me quedé dormida, quién quita y hubiera evitado otra vez este suceso irregular. Aunque, ¿debería decir acto inmoral? Había terminado de comer y me sentía somnolienta. Decidí tomar una pequeña siesta. Recostada en la cama vi que el reloj del buró marcaba las 3:30. Dormí y desperté sintiendo que había descansado suficiente. Observé de nuevo la medida del tiempo: las 3:35. Me sorprendió que hubieran transcurrido sólo cinco minutos, pero pensé: “Quince minutitos más”. Retorné con Morfeo. Al cabo de un rato abrí los ojos. Un extraño letargo y dolor de cabeza encontraron asiento en mí. El reloj continuaba en las 3:35. La batería se había agotado y en realidad eran las cinco y media de la tarde. Había dormido dos horas. Me sucedió casi lo mismo que a un personaje de cuento de Edgar Allan Poe.

Salí a regar el jardín esperando sentirme mejor. Y encontré otra vez ese espectáculo. El mismo que hacía dos años había visto. Otra vez los dos perros: padre e hija, se habían pegado. El más joven los observaba. Voyeur. Nuevamente la rabia se apoderó de mí, pero ahora con más fuerza. Sin embargo, esta vez no les di de escobazos ni les eché agua pues sabía que era inútil. ¿No era suficiente un hijo producto del incesto?

En esta ocasión Cósima se veía sin ninguna expresión. Cosa muy diferente a la primera vez que por sus gritos salí al patio a ver qué sucedía. Ahora tan parsimoniosa. Quise aclararles que una mujer jamás debe tener relaciones sexuales si no es porque tiene deseos de hacerlo. Pero cómo iba a decirlo si se trataba de seres irracionales. Animales. Había oído comentarios que aseguraban que los perros cuanto más relaciones sexuales tienen, más numerosa es la camada. No sé si eso es verdad, pero quise evitarlo. Fui a comprar un pequeño calzón. Se lo puse a la del celo. Unas horas después salí a verlos… Cuál sería mi desilusión al ver que ya se lo había bajado. La prenda exterior andaba por ahí tirada en el pasto. Vaya cinturón de castidad tan inútil. Pedí resignación.

La mañana vino junto con un monólogo: “¿Y qué tal el anticonceptivo del día después? ¿O no? Total, ya viste que en el anterior incesto no hubo Cuasimodos. ¿Por qué dejaste de aplicarle la inyección anticonceptiva? Creíste que fue la razón por la que se puso flaca y con el pelo quebradizo. Por qué juzgaste semejante tontería si todas dicen que las hormonas engordan. Además creíste que los anticonceptivos la ponían de mal humor. No quisiste operarla porque tienes fobia a las cirugías y el veterinario dijo que él no hacía salpingoclasias —que era lo que tú pretendías para Cósima—, ya que se trataba de una cirugía menor. El médico perruno solamente hacía histerectomías y eso es una cirugía mayor. No es lo que preferías para alguien de la familia, pues se trataba de quitarle la matriz”. Pensabas: “Pobrecilla, una menopausia quirúrgica no es lo apropiado para ella. No. ¿Y qué tal si operan al macho? ¿Un castrati? Si fuera a ser cantante de ópera tal vez. Le podríamos llamar Farinneli. Pero tampoco. Necia”.

Y vinieron nueve semanas. Otra vez una sala de expulsión improvisada, pero en esta ocasión por mí. Ahora sí tomé en serio el papel de partera. Comenzó el trabajo de parto aunque no parecía gran trabajo. No tuve que indicarle: “Puje señora, puje. Respire profundo. No grite…”. Nada de esas cosas. Me puse unos guantes de látex. Ella calladita y yo igual. Nació uno. Cósima cortó el cordón umbilical y se comió la placenta. ¡Qué asco! Mejor me voy. Pero qué tal que se le atora uno. Regresé. Iba en el tercero. Una ratilla. La madre imitaba a ese dios incestuoso que se casó con su hermana y que se llama Cronos, el que también se comió a sus hijos. La perra se lo empezó a engullir. Matarile. Ese oficio no me gustaba. Y se lo arrebaté. Bueno, la mitad. La muy filiofaga, canófaga. La muy canija. Que la naturaleza es muy sabia, alegan. La cuarta cría nunca respiró. Quedaron dos.

Luego viendo crecer a los cachorros. Ellos durmiendo casi todo el día. A veces se estremecían y les daba hipo. No ladraban pero gruñían graciosísimo. Hijos de buena madre; se pusieron regordetes. Mis dos hijos adolescentes se enamorarán de ellos. Y eso no estaría mal, de no ser porque tener tantos perros representaba más gastos, más trabajo. Así, a la hora de la comida, creyendo que ya era tiempo de que la vida me tomara en serio, decreté: “Por ningún motivo quiero a esos animales aquí. Los voy a vender y que nadie diga nada”.

Y no dijeron nada.

Sí, lo mejor era deshacerse de esos renacuajos.

Alguien llegó a casa y lo primero que hizo fue preguntarme por los bebés. Se los mostré. Mi amiga no paró de hablar: “Cuida a la señora que no se enfríe porque se le va la leche”. Son hermosos, tanto, que no parecen verídicos. Un poco bajo su tono muscular, pero con estimulación temprana serán perfectos. Vamos, vamos, estiren las patitas. Arriba, abajo, adentro, afuera. ¿Cómo se llaman los niños? Contesté con timidez que Wolfgang (como Amadeus Mozart) y Ludwig (como Van Beethoven) —respondí sintiendo la pena de siempre por el esnobismo familiar—. La visita levantó a las dos botijas poniéndolos panzarriba, y exclamó: “¡Qué Wolfgang ni qué Ludwig; son Ninel y Niurka!” Resultaron hembras.

Revisé el periódico de fin a principio (una costumbre que viene de atrás para delante). Me detuve en los anuncios clasificados de Mascotas. No pude enterarme del mercado de valores de los Shih-Tzu. No había a la venta. Los anuncié y les puse precio; el precio que se me antojó. Llegaron dos clientes. A ambos les mostré la mercancía. Les advertí que no esperaran la inteligencia de un Golden Retriever o de un Pastor Alemán. Les aseguré que la raza no era apropiada para nuestro clima por tanto pelambre. Ya saben cuánto calor padecemos en Torreón. Les dije que si querían tenerlos con el pelo largo y bonito, los perros deberían vivir dentro de casa y cepillarlos quince minutos diarios. Se fueron prometiendo volver. Así vinieron varios posibles clientes. Ninguno regresó.

Pasa el tiempo y los perros continúan reproduciéndose. Puedo interpretar muy bien su lenguaje. Me entienden. Me aman.

Mientras, todos los humanos se han ido de esta casa ya…

ILUSTRACIÓN: Leticia Barradas.