Portugal y Brasil: resentimiento y delirio

Eduardo Lourenço

Traducción de Alma Miranda

No hay nada más feo que darle

piernas larguísimas a ideas brevísimas.

Machado de Assis, Don Casmurro

Se cuentan con los dedos de una mano los portugueses que saben hasta qué punto Brasil es un país para el que Portugal es un punto vago en un mapa mayor llamado Europa o una vaga reminiscencia escolar del sitio desde donde hace siglos llegó un tal Álvares Cabral. Claro que esta espesa —y, en apariencia— escandalosa supresión de nuestra existencia y de nuestra “importancia” en la consciencia del brasileño común se presta a una obvia lectura de psicoanálisis histórico, digamos, a un banal fenómeno de represión del eslabón fundacional de la propia realidad brasileña. Bastará hacer notar a gran parte de los portugueses que Brasil no celebra ni nunca celebró el día de su descubrimiento.

Sin embargo, en el fondo, son los brasileños los que tienen, a su manera, razón (aunque no lo hagan por eso) en no glorificarse a propósito en un día de abril de 1500. Sin querer recomenzar una célebre polémica, y equivocada de ambos lados, entre el gran hispanista francés Marcel Bataillon y el historiador y ensayista mexicano Edmundo O’Gorman, es exacto que la noción de “descubrimiento” no tiene el mismo sujeto para quien, desde su punto de vista, “descubrió” y para quien, desde el punto de vista opuesto (incluso nada más en la conciencia futura del “encuentro”), fue “descubierto”. Brasil, tal como tres siglos de autocolonización lo construyeron y diseñaron, es sólo una invención portuguesa, prolongada y modificada en seguida por una emigración europea, asiática, de fecundo dinamismo. Salvo por una conciencia india que apenas hoy despierta para una memoria que no le aseguraba ni permanencia ni identidad, Brasil parece así cometer un parricidio, de veras inconsciente, viviéndose, como realmente se vive, en sus textos, en sus sueños, en sus ambiciones planetarias, como una nación sin padre. No es posible escribir entre las relaciones profundas entre Portugal y Brasil cualquier cosa que, de lejos o de cerca, se pueda comparar con el justamente célebre Laberinto de la soledad de Octavio Paz.

Ocurre que los brasileños, al contrario de los mexicanos no indios, tienen razón para imaginarse, vivir y comportarse como si fueran hijos de sí mismos. Y no es un caso nuevo. Ya a principios del siglo XVII los portugueses de allá —que son en su origen los brasileños en su papel de actores y constructores de lo que poco a poco será Brasil— se consideraban distintos (y superiores) a los portugueses de acá. El discurso cultural brasileño, su habla consciente o inconsciente profunda, desde los libros escolares hasta los “olvidos” de un Jorge Amado, es un discurso por completo inaceptable, pero que expresa y le da cuerpo no sólo con la pulsión grandiosa y mítica que atraviesa la actual realidad brasileña y condiciona sus perspectivas hegemónicas en todos los dominios, sino también con esa represión, ya antigua, de la raíz lusitana de donde preexiste. Pero este discurso, con su resentimiento latente, con la obligación que le impone a la cultura brasileña de buscar una identidad que tuvo siempre superlativamente, con o sin toque de indianidad a posteriori, no es nada en comparación con el discurso portugués sobre Brasil, discurso onírico y creador del permanente quid pro quo de nuestras relaciones con la famosa cultura brasileña, a la que llamamos hermana por no atrevernos a llamarla filial, designaciones con alguna verdad afectiva, pero, en el fondo, inadecuadas. El discurso portugués sobre Brasil, tal como una larga tradición retórica e historiográfica recita y reescribe sin cesar, es una pura alucinación nuestra, que Brasil —por lo menos desde hace un siglo— ni oye ni entiende. Ya es tiempo de que sepamos al mismo tiempo de las excelentes razones que los brasileños tienen para no oír ni entender tal discurso y de las ilusiones patéticas, pero exteriores, que cultivamos en Portugal para no abdicar a ese diálogo de sordos institucional que es, en su esencia y en su realidad, el pseudodiscurso, supuestamente privilegiado, que estructuraba esta invención mítica de la otrora llamada comunidad lusobrasileña.

El caso de las relaciones entre Portugal y Brasil —en todos los dominios— es un caso único en los anales, siempre de estructura laberíntica y, en último análisis, inagotables, de aquello que se entiende por situación colonial, si se supone con eso un colonizador y un colonizado, situación que fue la de Angola, Mozambique, San Tomé, etcétera, o la de Perú y México en relación con España. Asimilados, diezmados, rechazados, los indios, destinados en principio a objeto inmediato y propio de una clásica conquista-colonización, ni a ese título pueden ser considerados sujetos de un proceso clásico de colonización. Casi fueron sólo —y el proceso no ha acabado— objeto de uno de los genocidios más monstruosos de la historia de la humanidad. Los portugueses de Brasil son los agentes de este genocidio —es decir, los actores de la autocolonización de la que Brasil y los brasileños son resultado—. Bajo el nombre de “bandeirantes” [expedicionarios] —epíteto sumamente honroso para la historiografía oficial brasileña y para la nuestra de “padres” de Brasil— se encuentran esculpidos en piedra en la gran metrópoli paulista, su lugar de origen. En la exaltación de esta aventura, el celo de los portugueses de acá no se queda atrás de los encomios de los exportugueses de allá o sus descendientes. Sólo que en la historiografía brasileña esta y otras gestas, como el proceso entero en que se integran —proceso de la formación de Brasil y del brasileño— se inscriben bajo la rúbrica de tiempo colonial. Se sobreentiende “tiempo histórico” de dominio, responsabilidad y responsabilización metropolitanos. Lo cual es, naturalmente, (aunque en términos bastante equívocos, ya en este plano), exacto, sobre todo en la esfera estrictamente político-administrativa y, relativamente, en la económica.

Las formas genéricas del poder central —siempre frágiles entre nosotros— no se ejercían de manera diferente en Tras-os-Montes [Portugal], en Madera o en Bahía. El mundo, entonces portugués, en los más diversos aspectos, es un tejido blando, pero coherente y unido, ya se trate de administración civil o eclesiástico-jurídica. Los sujetos de lo que ocurre en Brasil son portugueses idos desde la metrópoli, nacidos allá o sus descendientes, sujetos y objetos de la tan difícilmente concebible realidad, ya y fundamentalmente brasileña, que en los manuales de allá se llama época colonial. El colonizado absoluto de esa época, el que nunca escribirá en sus propios términos —que son los únicos apropiados— la verdadera historia de la colonización brasileña es, naturalmente, el negro, el africano.

La clase dirigente del nuevo Brasil, del Brasil cada vez más “brasileño”, más multirracial y multicultural, no podía hacer el proceso de su propia dominación, de la continuidad “luso-colonial” que en ella se perpetúa sin disminuir, sin destruir las bases y las referencias que fundaban su superioridad económica, política y cultural. Su estrategia —consciente e inconsciente al mismo tiempo— ha sido la de ir olvidándose de su pasado natural, de dislocar su atención cultural a nuevas fuentes de cultura (Francia, Inglaterra, más tarde Estados Unidos), reflejo del siglo XIX que no se separaba tanto de nosotros, que, también indigentes, nos comportábamos de la misma manera en relación con Europa. A pesar de la más que legítima voluntad de refuerzo de su identidad cultural, de la invención de mitos “nativistas”, el Brasil intelectual del siglo XIX es todavía muy portugués y, en cierto sentido, nunca lo fue más, pues antes la cuestión de las relaciones en términos de “exterioridad” apenas y se ponía en la mesa y no había razón para que ocurriera. Brasil continúa alimentándonos económicamente y es de allá que nuestros literatos célebres reciben el dinero que el padre pobre, siempre arruinado, no les proporciona. Todos sabemos cómo Pinheiro Chagas, Júlio Castilho, Ramalho Ortigão, Eça y otros menores son entonces autores entre Brasil y Portugal. Brasil se especializa realmente en cierto culto al “buen portugués” y a un clasicismo sin mala conciencia hasta la célebre Semana de Arte Moderno (1922). Pero bajo estas excelentes y naturales relaciones culturales —con encendidas polémicas de un lado y otro del Atlántico— se van construyendo los hilos de las dos lecturas, la construcción de una nueva imagen de Brasil de la que la famosa semana (aún tan “europea” en su canibalismo vanguardista) es tan sólo la conclusión, pero también la primera piedra espectacular y un objeto diferente, la cultura brasileña del siglo XX, que ya nunca más dejó de distanciarse voluntariamente no sólo de la cultura matriz, objeto de ocultamiento y rechazo inconscientes, sino de la cultura arquetípica occidental.

En resumen, antología de lugares comunes antiportugueses o florilegio de alabanzas consagradas a Brasil son los rostros simétricos de dos discursos culturales sin verdadero propósito y, con ese pretexto, idénticamente delirantes. La autonegación o la negación que la cultura brasileña hace de sí misma, ocultando, menospreciando o, con más verdad hoy, ignorando su nódulo portugués, irreductible e indisoluble (que, más que lengua quiere ser memoria, cultura, rito y ritual), es tan absurda y delirante como la fijación posesiva, el amor imaginario que los portugueses tenemos por Brasil, no por ser lo que él es y merecerlo, sino por juzgar que los brasileños viven como continuación, ampliación o metamorfosis nuestra.

Pura y desastrosa ilusión que está en el centro del equívoco, nunca puesto sobre la mesa, como sería necesario para que nos volviéramos mutuamente adultos en nuestras relaciones y acabar de una vez por todas con el esquema inadecuado para ellas. De nuestra historia, de nuestra memoria, de nuestra expresión en el mundo forma parte el haber sido “descubridores”, exploradores y componentes de la realidad brasileña fundamental y, secundariamente, agentes perturbadores de su evolución natural y humana anterior a su descubrimiento. Es un tema que, independientemente de la manera como los brasileños de ayer o de hoy nos perciben, nos viven, o viven, tenemos que discutir para nosotros mismos. Pero esta vivencia no es reversible. Sin intenciones de escandalizar, los portugueses deben saber, entender e incluso comprender que nosotros no somos un problema para Brasil. O sólo lo somos negativamente, cuando, en momentos de profundo resentimiento de imaginarios padres mal amados o ignorados, cedemos a la tentación de derrumbarnos por la falta de atención de Brasil hacia nosotros. Es un problema brasileño el hecho de que los brasileños no sepan o no quieran saber qué origen tuvieron o que este asunto no les interese mínimamente. Tal como cualquier individuo, Brasil tiene su versión de sus orígenes, su novela “familiar”. Hoy parece vacilar entre la versión del hijo bastardo y la del hijo del rey. Es problema suyo, no nuestro.

A nosotros, lo que puede y debe interesarnos es el papel que desempeñamos en esa novela familiar de la conciencia brasileña. Papel singular, como era de prever cuando se piensa en lo que nosotros somos y en aquello que es Brasil. Baste comparar nuestras relaciones con Brasil con aquellas que caracterizan las de las antiguas colonias españolas y España. Amada o detestada, España es respetada. Me refiero sobre todo al estatuto cultural. Lo mismo o parecido podría decirse de las relaciones entre la cultura norteamericana y la inglesa. Que los antiguos casos, el de Eça (anterior al divorcio que significó la vanguardia brasileña) o el de Pessoa, no nos engañen.

Esta incomprensión mutua y vivida desde nuestras dos culturas, las raíces de donde ésta proviene, la reflexión sobre ella y las hipotéticas iniciativas para aminorarla, o vivir con ella sabiendo por qué, son asunto para un debate serio y no las exaltaciones resentidas, incluso con algún fundamento, en la más que visible hegemonía histórico-cultural que Brasil encarna entre los países de lengua portuguesa. No le demos a Brasil, y sobre todo a nosotros mismos, el espectáculo de una reacción irritada que, visto o conocido en el otro lado, es mera gesticulación sin sentido y sin eco. El pueblo brasileño es un pueblo lleno de humor. No es su culpa ser un pueblo demasiado grande para la memoria que tiene, como nosotros somos un pueblo demasiado pequeño para la memoria inmensa que a lo largo de los siglos ha fluido en nuestro corazón y nos sofoca. No es con acuerdos ortográficos, más o menos fieles a la norma lusitana, que recuperaremos el espacio imaginario del imperio siempre demasiado extenso para nuestras posesiones, incluso cuando de verdad existió.

Es natural que no aceptemos, bajo pretextos poco o nada culturales, que se nos enseñe a escribir “nuestra” lengua, pero es utópico, y en el fondo sin sentido confesable —salvo el de una nostalgia conscientemente imperialista—, pretender que es natural y que es algo excelente que comunidades que no hablan de la misma manera la escriban de la misma manera. No es la diferencia de la escritura de la misma lengua lo que constituye una grave preocupación. Es mucho más grave el conflicto cultural, bajo la forma de ignorancia, rechazo o combate al otro, que, bajo la misma lengua, mediante sonrisas, abrazos, convivencias eufóricas perfectamente superficiales, continúa separando cada vez más los brazos de un antiguo río común. Lo que nos separa de Brasil no es la lengua que amamos en su música diversa (sobre todo nosotros, consumidores drogados de telenovelas), sino un contencioso de orden cultural extremadamente denso y durable, tanto más grave que nunca se ha encarado de frente, en particular por nosotros, los portugueses, imaginariamente acomplejados por nuestra pequeñez, por “nuestro” (suyo también) papel colonizador-colonialista.

Es tiempo de rever, reestructurar de otra manera los dos discursos culturales que por presencia o ausencia deforman las auténticas y naturales imágenes que Portugal y Brasil deben de tener de sí mismos y de los lazos que los unen.

Este texto es un extracto de un ensayo más amplio cuyo título original es “Nós e o Brasil: ressentimento e delirio”, aparecido en A nau de Ícaro, Gradiva, Lisboa, 1999.

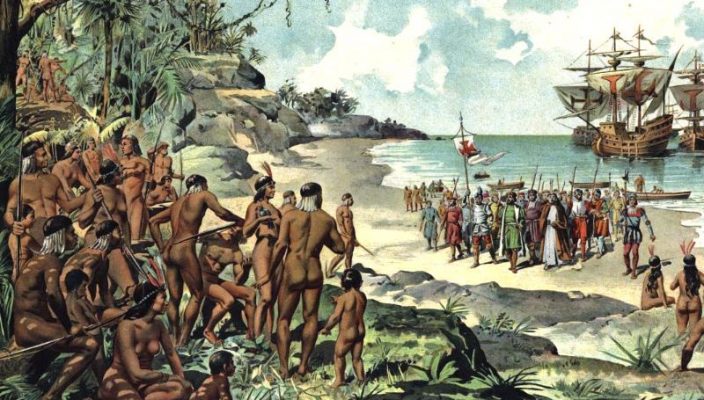

*Fotografía: Desembarco de los portugueses en Brasil al ser descubierto por Pedro Álvares Cabral en 1500, de Alfredo Roque Gameiro. / ESPECIAL

« Joly Braga Santos, un sinfonista en Lisboa Olga Orozco: Altas presencias en el alfabeto del mundo »