Rendir los pies

POR DIEGO JOSÉ

Para Joan M. Puig y Carlos Coccaro

Las pequeñas o difíciles soledades de la infancia resultan más llevaderas a pie de balón. Desconozco si existe alguna estadística al respecto, pero no dudo que el vínculo simbólico que desarrolla el niño con la pelota sirva de mediación entre sus estados corporales y afectivos, es decir, una infancia con futbol probablemente es más feliz. Habrá quien afirme lo mismo respecto al beisbol; Paul Auster, por ejemplo: “no, no hay sensación como ésa […] hubo muchos momentos así y viviste para ellos como nunca has vivido por nada más, absorto en ese juego infantil, sin sentido, pero que en aquella época suponía la cima de la felicidad para ti, lo más grande que podías hacer con tu cuerpo”. Sin embargo, como la mediación se da con el objeto, en el caso del futbol es más simple y transformable: un globo, una lata de refresco vacía, un ovillo de cintas adhesivas y papeles, cualquier cosa que simule una esfera que a su vez es un mundo para patear y darle juego.

Así, las extrañas soledades de la infancia van mejor con la compañía de una pelota, y en asociación con el otro con quien se entabla una hermosa conversación con los pies, en donde intervienen el dar y el recibir, el quitar y burlar con picardía. A diferencia de otras actividades gozosas y significativas durante el desarrollo del niño, pero que suelen implicar el perder el miedo a “algo” —como al agua en la natación o caerse al andar en bicicleta— la iniciación con el futbol representa más un acto de enamoramiento casi siempre en solitario, no exento de timidez o arrojo, de ternura y determinación, sobre todo cuando uno comprende que la pelota siempre regresa a nosotros si estamos dispuestos a ir por ella.

La infancia es uno de los espacios privilegiados por la poesía; mucho de su esencia y del material con que cada poeta construye su propia visión del mundo y del lenguaje que le servirá para recrearlo se encuentra en la memoria de la infancia. Su búsqueda en ocasiones es dolorosa, impregnada de idealizaciones y nostalgias, pero el encuentro con ese niño puede ser decisivo para la vida del adulto, dice Alice Miller: “necesitamos experimentar ese amor hacia ese niño que fuimos”. Yo agregaría, por venir al caso, con ese niño que juega, que enreda, levanta, domina y lanza el balón hacia el espacio. Poesía y futbol se encuentran en esa zona de restauración de la memoria en la que el juego es inherente a la imaginación, por ello afirma Fabio Morábito en su poema “Recuento”:

Mi infancia fue un balón

botando contra un muro

de una ciudad sin prados

—así de simple, escueta—

y la pequeña Ilíada

de dos cuadras rivales.

El goce de una soledad satisfecha, la paridad en el encuentro con el otro que asiste a una pequeña gesta y la rivalidad momentánea que nos empuja a vencerlo: pulsiones vitales, camaradería, autoexigencia y placer en su estado más físico e inocente. El futbol como forma de juego elemental conduce al niño a una serie de descubrimientos con su cuerpo, su persona, sus aspiraciones, sus deseos, su libertad. También lo lleva a una zona donde rigen leyes trascendentales que sólo cobran sentido en la reta, la cascarita, el cotejo de la tarde. Desde un punto de vista astronómico es la confrontación de los límites del universo plano con las posibilidades del orden esférico; desde una perspectiva física, la relatividad desplaza a la fijeza mecánica; desde un enfoque metafísico, leyendo a Seamus Heaney, es una puerta que “marcaba el punto exacto, marcaban el tiempo y lo abrían”.

Una jugada es un universo en expansión en el que intervienen infinidad de variables. Los niños recorren ese cosmos con la gracia de los héroes antiguos, y el tiempo se desvanece o declina a favor del juego. De esto habla Heaney en su hermoso poema “Marcas” (traducido con justicia y virtud por Pura López Colomé), que recrea cada uno de los componentes que permiten al niño trascender las nociones de lo evidente:

La cancha: cuatro chamarras de porterías,

Sin más. Longitud y latitud

Bajo terreno irregular,

Para ponerse o no de acuerdo

A su debido tiempo. Formamos equipos y cruzamos

La raya que imponían nuestros nombres en voz alta.

Muchachos atontados de tanto gritar en el campo

Mientras la luz se iba acabando y seguía el juego

Porque para entonces se jugaba en la cabeza

Y la pelota pateada llegaba hasta ellos

Como pesadez de sueño, y su propia y fuerte

Respiración en la oscuridad y las barridas

Sonaban como un esfuerzo de otro mundo,

Rápido y constante, juego que no era preciso

Jugar de hecho. Cierto límite se transgredía,

Ligereza, avance, infatigabilidad

En tiempo extra, imprevista y libre.

La transposición de ese umbral sólo es identificable con la simpleza con que un niño entiende el tiempo ajeno a la prisa. La urgencia y la premura son ideas de la edad adulta que nos separan del mundo sencillo de la infancia, suponiendo —eso sí— una niñez estable. Nadie más absurdo en El país de las maravillas que el Conejo (“¡¡¡me voy, me voy, me voy!!!”), aunque desafortunadamente los adultos queremos imponer —y a veces es inevitable— las leyes inmutables de nuestro tiempo, de nuestros compromisos, de nuestra idea de mundo —incluso en la competitividad escolar y deportiva—. Si el conocimiento y el deporte entendido como juego recuperaran, no el futuro deseado por los padres y la sociedad, sino la importancia del presente del infante, tal vez podríamos pensar en adultos más satisfechos, dispuestos a reencontrarse con ese “tiempo extra” que da libertad al pensamiento.

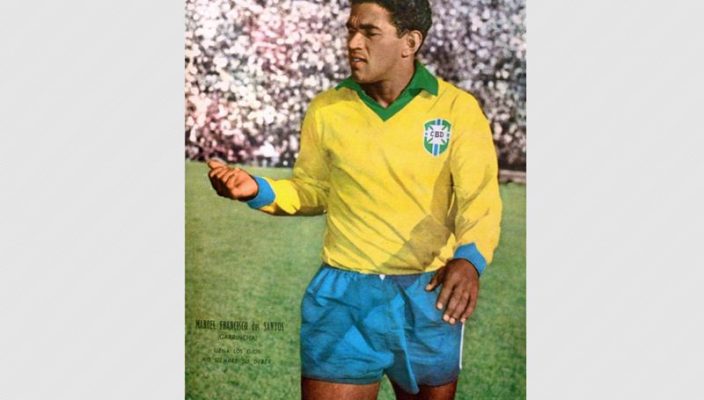

El futbol recibe una atención reiterativa en los medios masivos porque se trata de un espectáculo que implica demasiado dinero —resulta una lástima que la mercantilización haya superpuesto los intereses económicos a los deportivos, incluso por encima de la valoración del profesional como persona—. Pero la expansión de este deporte no es gratuita. Quizá se trate de la actividad contemporánea más influyente en cuanto a identidad cultural se trate, pues su impacto es tanto a escala menor (calle, barrio, ciudad) como a gran escala (selecciones mundialistas). El antropólogo francés Marc Augé ha señalado que “más que ningún otro deporte, el futbol se cuela en nuestra memoria. Posee en el más alto grado la fuerza del recuerdo que se reactualiza sin cesar, es una mezcla incomparable, un raro aroma que provoca una embriaguez que une el pasado al presente, confundiendo el rito y el mito”. De ahí la fascinación que siente el aficionado, principalmente los niños, ante los grandes jugadores. Puede atribuirse esto a una burda proyección, pero lo que un futbolista ofrece cada jornada, cada eliminatoria, cada fase mundialista —a diferencia del cómic— es a un sujeto susceptible al dolor y a los cambios, a la caída y a su apoteosis en un desborde entre impotentes defensas aniquilados por la magia de un enganche o un toque filtrado a profundidad, es decir, ante héroes vulnerables pero capaces del insólito encantamiento como sólo el hombre real y concreto, aunque idealizado dentro del uniforme, puede lograr. Ese encantamiento es una puerta hacia el universo de la infancia, como evoca el poema de Vinícius de Moraes: “El ángel de las piernas chuecas” en homenaje a Garrincha (la traducción es de Eduardo Langagne).

A un pase de Didí, Garrincha avanza:

El cuero junto al pie y el ojo atento.

Dribla a uno y a dos, luego descansa

Como quien mide el riesgo del momento.

Tiene un presentimiento, así se lanza

Más rápido que el propio pensamiento,

Dribla uno más, dos más, la bola alcanza

Feliz entre sus pies, los pies del viento.

La lleva, así la multitud contrita

En un acto de muerte se alza y grita

En unísono canto de esperanza.

Garrincha, el ángel, oye y dice: ¡goooool!

En la imagen la G chuta en la O,

Dentro del arco entonces la L danza.

Más allá del encuentro y de la transmisión televisiva, de los excesos de la mercadotecnia y de la falacia de las apuestas, el deseo que prevalece al final es salir a reunirnos con el balón y con la posibilidad de repetir o inventar dicha belleza. Acaso exagero en rendirle tanta importancia, pero coincido con García Montero: “Son noventa minutos en un vaso de agua. / Pero a mí me han quitado muchas veces la sed”.

*Fotografía: Manuel Francisco dos Santos, “Garrincha”, una de las glorias del futbol brasileño./ ESPECIAL

« Juan Villoro: Las dos infancias del futbol Yo vi los dos goles famosos de Maradona »