San Juan instalado por un esteta

/

Clásicos y comerciales

/

POR CHRISTOPHER DOMÍNGUEZ MICHAEL

Una vez leída la Declaración de las canciones oscuras –la novela de Luis Felipe Fabre– que ha concitado, con justicia, mucha admiración, me sorprendió que quien sahuma sirviéndose del copal a Tlazoltéotl, diosa mesoamericana de la inmundicia y la transgresión, sea tan ascéptico a la hora de seguir el periplo de los restos mortales de Juan de la Cruz (1542-1591), acaso y antes que nada, el más grande poeta de la lengua española.

Beatificado en 1675, canonizado en 1726 y nombrado doctor de la Iglesia en 1926, Juan sufrió las bárbaras penurias del camino de santidad que eligiese como reformador de la Orden del Monte Carmelo –las autoinfringidas con silicios y aquellas aplicadas con metódica tortura por sus hermanos adversos a la reforma de los descalzos. También, en calidad de despojo milagroso, fue materia de disputa conventual entre Úbeda y Segovia. El docto José C. Nieto, tras dar cátedra sobre si quien nació bajo el nombre de Juan de Yepes fue o no un renacentista europeo, cede a la beatería y en discreta nota al pie se presenta como peregrino en el convento carmelita segoviano “donde descansan finalmente parte de los restos de Juan; la cabeza y el torso; sus piernas y brazos están diseminados en lugares donde la piedad y la devoción de la gente los pidió como reliquias santas”.

Fabre me parecía una suerte de decadentista posmoderno interesado en la frontera entre la basura y la poesía o en la coprología de Novo, a la cual dedicó Escribir con caca (2017), un comentario o “declaración” para decirlo sanjuaninamente, a lo que Paz dijese del autor de los Poemas proletarios. Orgulloso de su olfato, Fabre no podía ser indiferente al aroma del paraíso que según los frailes expelía Juan cuando en agosto de 1592 fue exhumado por un alguacil y un par de ayudantes, ni dejar de excitarse con el periplo de sus despojos de Úbeda a Segovia, aventura recreada mediante una magnífica paráfrasis de esa prosa autoexegética (y autocrítica en el sentido deontológico del término) del poeta, aunada a cierto colorido tomado de la paleta de Santa Teresa, tan cómplice de su “fraile y medio”. Reducido el pequeño hombre de Dios a las dimensiones de una maleta, Fabre lo deja hasta escaparse de sus portadores como es famoso que, en vida, se fugó del convento toledano de los carmelitas calzados, en 1578.

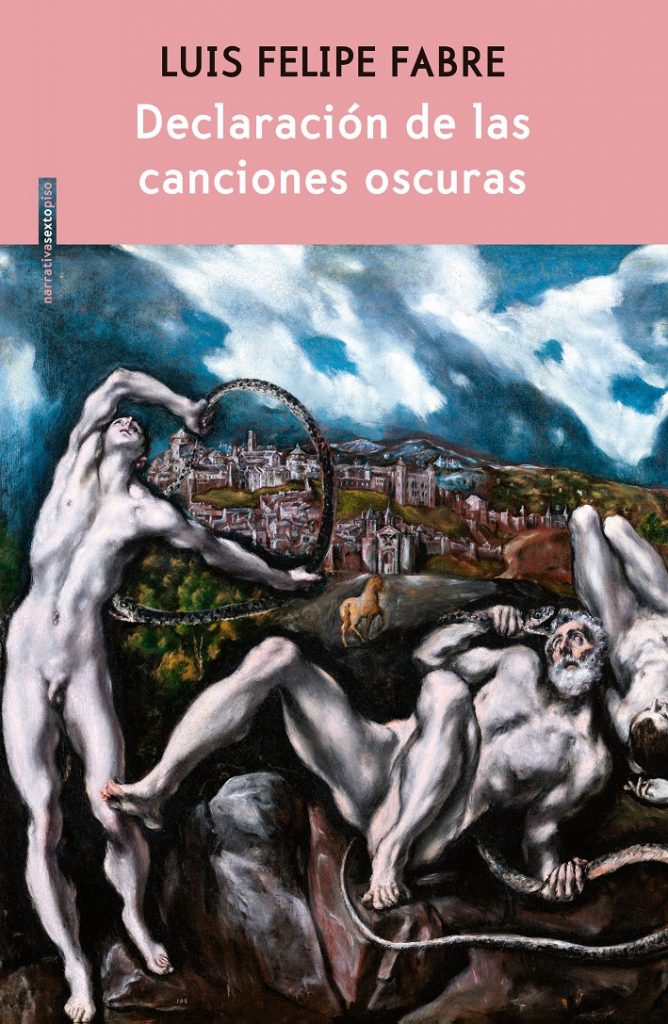

No se ensució las manos Fabre en el tráfico de reliquias porque no tiene un pelo de tonto y sabe que ese jugueteo puede ser fatal. Tampoco escribió un “poema bárbaro” y aunque su imagen del poeta sea más medieval que renacentista, diametralmente opuesta al multiculturalismo homoerótico de Juan Goytisolo en esa otra novela sobre el santo que es Las virtudes del pájaro solitario (1988), Declaración de las canciones oscuras (Sexto Piso, 2019) está escrita con el escalpelo del esteta en una época, la nuestra, donde apostar por el sujeto es de mal gusto y aun el cristiano se priva de la herejía humanista.

Si alguna duda tenía de a qué familia pertenece Fabre (Ciudad de México, 1974), ya no la tengo. Es un esteta y un esteta –lo supieron Wilde, Huysmans y Gil-Albert– nunca puede ser ajeno al fasto católico –incluida la conocida aleación del oro del altar en la mierda de la reliquia–, ya sea porque fue educado por el clero apostólico romano o porque añoró serlo. Unos llegan y otros regresan: el mundo de los estetas pertenece a los conversos, esos fatuos según Gide o aquellos jactanciosos por haber tomado la vía larga –el camino del pecado– para reconvertirse, como Vasconcelos, a la gracia. Pero para una literatura como la mexicana, periódicamente infectada por la historia (y la histeria) del realismo y del periodismo (incluida hasta cierta poesía) no es una mala noticia contar, hoy día, con un esteta.

Antes de terminar mi reseña de Declaración de las canciones oscuras, sólo quisiera destacar un capítulo, el XIV, exégesis del canto 39 del Cántico espiritual, “El canto de la dulce filomena”, donde los bellacos hacen cantar a aquella quien no puede hacerlo pues la lengua le ha sido arrancada. Supremo ejercicio de estilo –quizás todo el libro de Fabre lo sea– allí es donde “filomena” no puede ser “filomela”, la amante de la música. En ese estrujante capítulo, el cruel esteta –a quien conmueve, empero, La sodomía en la Nueva España, como tituló su poema coral de 2010– se sirve del tono sanjuanino pero también de modos tan diversos al del místico como el de Garcilazo y algunos bucólicos castellanos posteriores. Salvador Elizondo, ese otro esteta, el creador del doctor Farabeuf, habría disfrutado de esta declaración.

Cierro la novela de Fabre y me pongo a pensar, como debe de ser, en Juan de la Cruz y no en él. Me pregunto como cambió mi modestísimo conocimiento del “príncipe de los místicos” que me hiciese leer Javier Sicilia en 1985, junto al que he releído actualmente gracias a Fabre. Aquel era un poeta católico incomprensible no sólo para el ígnaro sino para quien, como yo mismo, había sido educado ajeno no sólo al catolicismo sino a cualquier religiosidad, remitido al corral del ateísmo dizque científico del marxismo, que de ser religión secular –asunto a discutirse– seguro es cosa muy distinta de cualquier arrobo realmente místico. Actualmente, gracias a las investigaciones pioneras del padre Miguel Asín Palacios, se dice que Juan espantó, después, a don Marcelino Menéndez Pelayo y a Dámaso Alonso porque ellos ignoraban que leían a un poeta oriental y semítico, indiferente al clasicismo grecolatino y muy probablemente hasta un discípulo sufí, hacia 1570, del exégeta hebraísta Martínez de Cantalapiedra, al grado de que según Luce López-Baralt, el cristianismo de Juan puede ser exprimido hasta secarse sin que pierda la espesura de su misticismo.

Aquel poeta místico, en las enseñanzas informales de Sicilia en un basto comedor universitario cuando al siglo XX le quedaban quince años de duración, le daba al extraterrestre catolicismo –en mi caso– una dimensión teologal donde la fe, la esperanza y la caridad aparecían como un camino paradójico hacia “el abandono del ser”, mientras que el San Juan de la Cruz de Luis Felipe Fabre es una instalación que de tan lograda peca acaso de inútil, porque suelen ser instalaciones las diseñadas por los estetas de ayer y de ahora, orgullosos de hacer, en efecto, arte por el arte.

FOTO: San Juan de la Cruz (detalle). Obra del pintor novohispano Juan Becerra entre los siglos XVII y XVIII./ mexicana.gob.mx

« Robert Eggers y la desintegración incandescente El rastro del caracol »