Shklovski: sólo la Forma es actual

Clásicos y comerciales

POR CHRISTOPHER DOMÍNGUEZ MICHAEL

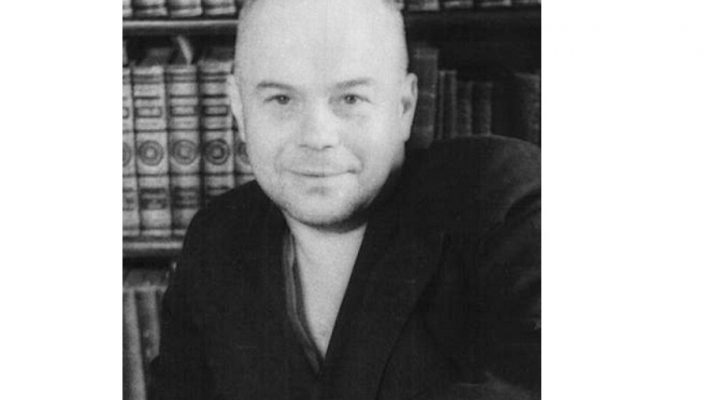

Calvo y sonriente, Víktor Borísovich Shklovski se parece, en las fotografías, a un maestro del budismo zen. Su larga vida (1893-1984) está asociada a dos tragedias. Una, mayúscula, la Revolución rusa, de la que fue protagonista, víctima, enemigo y a la cual, en proceso de imponerse el realismo socialista a partir de 1930, se plegó, fingiendo aceptar los dogmas del estalinismo mediante la colosal “autocrítica” que le permitió ser galardonado como Héroe del Trabajo en el fatídico 1939.

Shklovski, hijo de judío, fue el padre del formalismo ruso, ese tumulto de teorías geniales, inacabadas y fecundas sin las cuales no pueden entenderse las vanguardias del siglo XX y su estética. Su obra, tan polimorfa, nace, en 1916, con la constitución en Petrogrado de la Sociedad para el estudio del lenguaje poético, conocida como OPOYAZ, por sus siglas en ruso, y ésta nos lleva —según Fredric Jameson, crítico marxista del formalismo y de su heredad estructuralista— a la otra tragedia de Shklovski, la de haber concebido una teoría del arte como revolución permanente que no podía sino perecer, perdiendo, precisamente, su Forma.

Sea lo que haya sido el formalismo ruso —y vaya que es materia ardua y hasta desesperante de entender— no pudo constituirse en escuela porque la desmembró el golpe de Estado de Lenin y Trotski de octubre de 1917. Roman Jakobson (1896-1982) y su gente pronto tomaron el camino de Praga, y desde allí nació la nueva lingüística estructural; Shklovski —salvó un breve exilio en Berlín donde se enamoró de Elsa Triolet, más tarde mujer de Aragon, y ella misma escritora decisiva— permaneció en Rusia, junto a Borís Eichenbaum (1886-1959) y Yuri Tyniánov (1894-1943), para hablar de los tres grandes formalistas.

Voluntario en la Gran Guerra, militante del Partido Socialista Revolucionario y juzgado como tal en 1922 por los bolcheviques, combatiente rojo contra los blancos durante la Guerra civil, Shklovski, como su adversario simbolista Andréi Bely, a quien tenía por el gran poeta de su tiempo, compartió la furia epocal. El formalismo no podía, habiendo nacido asociado al futurismo de Vladímir Maiakovski y Velemir Jlébnikov, sino adherirse al culto revolucionario por lo hipermoderno, teniendo a la máquina como emblema y como insignia. La literatura debería ser desmontada como un mecanismo y los personajes de Gógol, tanto como don Quijote, no eran sino la suma de los artificios que hacían del contenido, forma, y viceversa, tal como lo mostraba Tristram Shandy (1760-1767), de Laurence Sterne, el libro de cabecera de Shklovski, su Biblia moderna, la prueba de que sólo la Forma es siempre actual.

“El método formal” (1925), presentado como tal por Eichenbaum y desarrollado en “El arte como artificio” (1921), de Shklovski, sólo serían notables escaramuzas teóricas de no habernos legado el formalismo, una vez disuelto en la URSS y habiendo fecundado, vía Jakobson, el estructuralismo, una obra literaria tan desconcertante, divertida y a ratos genial, como la del propio Shklovski. Por fortuna, fracasó al pretender “ilustrar” con su prosa alguna teoría, dejando páginas y páginas que por sí mismas prueban, para decirlo con Goethe (y con José Revueltas, otro demiurgo en su edad) aquello de que “gris es toda teoría, verde el árbol de oro de la vida”. No encuentro en la obra shklovskiana esa segunda tragedia a la que alude Jameson: no se necesita ser formalista para ver esfumarse, tarde o temprano, a la propia Forma con la muerte.

Leí pronto a Shklovski, sin saber del formalismo otra cosa que lo escrito en las cuartas de forros, gracias a las retraducciones del italiano editadas por Anagrama de Zoo o cartas no de amor (1971) y Viaje sentimental. Crónicas de la Revolución rusa (1972), ambas publicadas originalmente en 1923. Del primer ejemplar me hice en un estanquillo de Tijuana, en compañía de José Javier Villarreal; el segundo me lo regaló Héctor Manjarrez. Los leí a lo largo de 1984. Fue enorme mi sorpresa ante esa escritura —hoy entiendo qué mecanismo operaba, el de la “desfamiliarización”, en ruso Ostranenie— porque en uno se desechaba escandalosamente el heroísmo romantico (“La literatura rusa está consagrada a la descripción de los fracasos amorosos. Pobre Oneguin. Tatiana se entrega a otro”), y en el otro, la Revolución es despojada de su epopeya gracias al aforismo, la frase eléctrica, lo que parecen retruécanos (imposible precisarlo sin saber ruso), una flema asociada, no sé si con justicia, a la de Oscar Wilde, crónicas donde ceder al dolor humano era suicidarse: “La masa procedía como las anchoas o las carpas ante la inminencia de poner los huevos, obedeciendo al instinto”.

Hoy, trascurrido casi medio siglo de consumo de historia y literatura sobre aquella inagotable tragedia, el punto de vista de Shklovski (su “distanciamiento”, diría Bertold Brecht, “primo” del formalista según su propia teoría de que la herencia literaria nunca va de padres a hijos) me sigue pareciendo singular. Quien perdiera a un hijo en el frente durante la Segunda Guerra sufrió las sevicias del totalitarismo, siendo uno de los escritores acarreados a testificar la construcción, por los prisioneros del gulag, del Canal del Mar Blanco, esa catástrofe inútil y lo hizo para liberar a su hermano prisionero. Shklovski, pese a ello, se supo afortunado desde Viaje sentimental, dueño de un sentido del humor capaz de volverlo refractario a la Historia, intocable en su Forma, des-familiarizado, como se lee en Shklovsky. Witness to an Era (1979 y 2010), las entrevistas que le hiciera Serena Vitale.

Igual que el sospechoso Mijaíl Bajtín, cuya semántica histórica del lenguaje es otra de las consecuencias del formalismo, Shklovski hibernó durante el estalinismo y disfrutó, como pocos, de un deshielo que le permitió, al orgulloso monolingüe, morir asistido y mimado por sus traductores a tantas lenguas. Debe decirse, finalmente, que el verdadero amanecer del mundo, para Shklovski, fue el cine; guionista, en los años 20 trabajó con Serguéi Eisenstein y de su obra tardía destaca la crítica de cine. Si hubiera podido filmar toda la vida, confesó, nunca habría escrito gran cosa.

Shklovski fue un sensualista, enemigo de toda poesía ansiosa de penetrar en lo ignoto y decidido a devolver a las cosas su novedad adánica, corrompida por las costumbres románticas. Admiraba a Isaac Babel por usar las mismas palabras para referirse a una estrella que a un aplauso. Des-familiarizar era olvidarse del telescopio y su ambición cosmológica para sustituirlo por un juguete, el caleidoscopio: delirar con las formas. Por ello, lo suyo fue la prosa (su Theory of Prose es de 1925 y su última obra maestra, Energy of Delusion: a Book of Plot, de 1981), y no la poesía (que le dejó a Jakobson) o el cuento popular, materia excelentísima de Vladímir Propp (1895-1970), cuya morfología, nutrida de las ciencias de la naturaleza, se aleja del formalismo y entronca, casualmente, con Claude Lévi-Strauss y hasta con un Roland Barthes.

Jameson dice que a Shklovski, como a otros jefes de escuela (Friedrich Schlegel, Ezra Pound, André Breton) lo bendijo la imprudencia. Creyó, agrego, que todo lo que tocaba, por virtud de su varita mágica, cambiaba de naturaleza. Ese genio mercurial recibió con disgusto las noticias, quizás inexactas, que del postestructuralismo le llegaban del extranjero. Aquellas, dijo, eran teorías parecidas a las casas construidas con las maderas más finas: se ven hermosas, pero son poco confortables para habitarse y se incendian fácilmente.

Por vocación y por obligación, hubo de escoger Shklovski a su clásico y aquel fue Lev Tolstói, autor como fue de una biografía oficiosa (1963) del creador de La guerra y la paz, en cuyos panoramas históricos se interesa por hipócrita convención porque sus ejemplos más preclaros del método formal se basan en cómo ese novelista, el más omnisciente de los realistas, nos da gato por liebre. De los apuntes tolstoianos recogidos por Alexandra Berlina en Viktor Shklosvky. A Reader (2017) me quedo con uno sólo: burlándose —supongo— de Bajtín y su teoría dialógica de F.M. Dostoievski, Víktor Shklovski dice preferir a Tolstói contra el autor de Los hermanos Karamázov, porque los personajes de Dostoievski parecen sólo haber leído a Dostoievski, mientras que los de Tolstói abrevan en las coloridas o turbias fuentes de toda la literatura universal.

FOTO: El escritor Victor Shklovski (1893-1984)/Especial

« Novedades de compositoras El delirio vampírico de Anne Rice »