De sismo en sismo, tres generaciones. Del 57 al 19-S y del telegrama al whatsapp

La historia de la Ciudad de México está marcada por los terremotos y la tragedia. Esta es una crónica de los recuerdos y las vivencias personales de una periodista que, como millones de capitalinos, ha vivido, incluso desde antes de tener uso de razón, cuatro de éstos

POR ADRIANA MALVIDO

La tierra se sacudió con fuerza a las 2:43 am del domingo 28 de julio de 1957. Mi familia vivía en la calle de Kansas en la colonia Nápoles y yo estaba en el vientre de mi mamá, faltaban sólo dos meses para que naciera. Lo que sucedió esa madrugada me lo contaron muchas veces. La magnitud del terremoto fue de 7.7 y se cayó El Ángel de la Independencia, como llamamos a la Victoria alada, el monumento más querido y emblemático de quienes habitamos la ciudad de México.

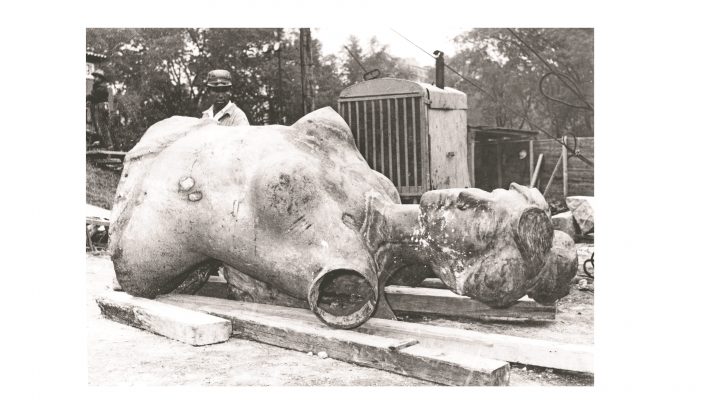

Me gustaba escuchar esa historia. Que el escultor italiano Enrique Alciati realizó la escultura de 7 toneladas de bronce y oro inspirado en una bella mujer dedicada a la costura, de nombre Ernesta Robles. En 1910, durante las fiestas del centenario de la Independencia, Porfirio Díaz inauguró el monumento y la columna coronada por El Ángel era develada solemnemente. Fue 47 años después que, víctima del sismo, la pieza voló 45 metros hasta caer en pedazos. Mi madre me contaba que la cabeza yacía al pie del monumento y que un enorme brazo de oro atravesaba avenida Reforma. Muy pronto, el escultor José María Fernández recibió la comisión de recrear la figura y lo hizo con Ana Bertha Lepe, Miss México 1953, como modelo para la nueva versión.

El nuevo monumento se inauguró el 16 de septiembre de 1958 y ha soportado todos los terremotos posteriores. Igual que la Torre Latinoamericana.

El terremoto de la Ibero, 1979

A las 5:07 de la madrugada del 14 de marzo de 1979 me despertó el movimiento, el vaivén del suelo, de un lado a otro; nunca había sentido un temblor y sí que era violento. Me levanté de la cama. Vivíamos en la colonia Del Valle, mi mamá salió de su cuarto en camisón para indicarnos que nos pusiéramos debajo del marco de la puerta. Y así, hasta que terminó el sismo. Ya no me dormí porque a las 7 de la mañana tenía examen de Economía en la Universidad Iberoamericana donde estudiaba la carrera de Comunicación.

Me subí a la Caribe que mi mamá me prestaba para ir a clases y no se me ocurrió encender la radio para escuchar las noticias que a esa hora ya daban cuenta de la catástrofe. En cambio, puse un casete de Fleetwood Mac. “You can go your own waaaay” cantaba para disipar los nervios del examen. Tomé Río Churubusco, me salí en la lateral, a la altura de la vieja Cineteca (que desaparecería en un incendio tres años después), doblé a la derecha en Canal de Miramontes y después a la izquierda en Cerro del Chapulín. Seguí todo derecho, pero ya por llegar a Cerro de las Torres, noté que algo raro pasaba porque el sol me daba directo al rostro y me deslumbraba. Cuando pude ver, no di crédito: la Ibero se había colapsado, sus hermosos edificios eran escombros. Y el que me tapaba el sol regularmente, ya no existía. Me bajé del auto sin poder creerlo. Sólo la Biblioteca estaba en pie, intacta. Me uní a los estudiantes que, como yo, veían el desastre; algunos lloraban. Un terremoto de 7.6 grados Ritcher había hecho pedazos nuestra universidad. Recuerdo que vi entre los escombros una banca de las que usábamos los estudiantes con una paleta para tomar notas, de cabeza y sin una pata; entonces me di cuenta de que si el temblor hubiera sido dos horas más tarde, la vida de miles de jóvenes… Entonces la matricula era de 7 mil 200 alumnos.

La solidaridad del Instituto Politécnico Nacional hizo posible que el 22 de marzo, sólo ocho días después, retomáramos clases en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), en Culhuacán, cuyas instalaciones compartimos con sus estudiantes. El 31 de mayo volvimos a la Campestre Churubusco donde se inauguraron unos salones prefabricados que bautizamos como “los gallineros”. Ahí, dos años después terminé la carrera y disfruté de esa maravillosa biblioteca y de las canchas deportivas que habían quedado intactas luego del terremoto y de sus 22 réplicas en un solo día.

Del heroísmo en 1985

A las 7:19 del 19 de septiembre de 1985 me despierta el fuerte movimiento de la cama. Es una sacudida que nos lleva de un lado a otro y de arriba hacia abajo. Miguel y yo nos tomamos de la mano. El minuto que dura el terremoto de 8.1 grados se eterniza y pienso en el bebé que crece dentro de mí desde marzo, pero no imagino lo que sucede en el corazón de la Ciudad de México. El teléfono no funciona, no hay agua, ni luz… así que desde el coche y mientras descendemos por avenida Toluca, escuchamos cada uno desde su auto, las noticias. Llego a mi destino que no es una regadera, sino la radio, la televisión, el teléfono que me lleva a una voz en La Jornada: “Adriana, ni se te ocurra venir, hay fugas de gas por todo Balderas”. Impactada, tomo una libreta, oigo la crónica de Zabludovsky y tomo nota de la destrucción, de los edificios y los seres humanos sepultados. Es la desolación.

¿Qué hacer si eres una reportera de cultura con un embarazo de casi siete meses? Quieres estar ahí, con tus compañeros, pero no puedes. Entonces, de la lista de edificios destruidos en el Centro busco aquellos que contienen murales. Esa es mi primera nota, el patrimonio artístico que se dañó y el que se perdió, no sin inquietudes porque, ante tanta muerte y desolación humana, ¿cómo hablar de los murales? Alguien tenía que hacerlo. Ahora recuerdo, en años más recientes, aquella comida al sur de la Ciudad de México, un día después del terremoto en Chile de 2010. La directora del INBA, Tere Vicencio, llegó furiosa después de una conferencia de prensa en la que los reporteros le preguntaron si enviaría una comitiva de restauradores para evaluar los daños a los murales mexicanos en aquel país: “¿Cómo pueden pensar en los murales cuando hay seres humanos muertos?”, nos dijo enojadísima. Le pregunté: “¿Van a enviar un equipo para ayudar al rescate de personas?” “No”, me respondió. “Entonces, no habrá ayuda para el rescate, ni de seres humanos ni de murales”, le dije, consciente de mi insolencia.

Hace 32 años no había internet ni teléfonos celulares y fueron los radioaficionados quienes ayudaron a mucha gente. Mis padres estaban en una estación de trenes, lejos de México, del otro lado del mar, cuando vieron la portada de un periódico con la foto del edificio Nuevo León de Tlatelolco hecho trizas y el titular que decía en italiano: “México desaparece del mapa”. Gracias a un radioaficionado pude enviarles un breve mensaje a su hotel para que supieran que la familia estaba bien.

Dos días después me lanzo al Centro. Aun es imposible olvidar lo que vi sobre Reforma, la avenida Juárez, los escombros, la ausencia del Hotel Regis cuyo reloj me indicaba todos los días que llegaría tarde a mi trabajo. El periódico hervía, reporteros y fotógrafos iban y venían con imágenes del horror grabadas en las pupilas. Habíamos perdido al mejor cronista del diario, Manuel Altamira “El Capote”, y el sector cultural se vestía de duelo ante la muerte de “Rockdrigo” González y el actor, mimo y director teatral de origen belga Frederick Vanmelle.

Durante esos días aprendimos que cultura es más que las bellas artes, que palpita en la calle, en lo que hacemos, en lo que recordamos, en lo que expresamos y también en lo que perdemos. Se desnudaban la incapacidad y la corrupción en los edificios mal construidos, en la negligencia de funcionarios que no escucharon antes señales de alerta y en la parálisis gubernamental. Pero también se revelaba el potencial de una sociedad que se organiza sin pedir permiso, que no se detiene, que se vuelca por los otros (los sin casa, los sin nada). Y eso había que registrarlo porque anunciaba un cambio cultural, un adiós al paternalismo frente al autodescubrimiento de un nosotros como ciudadanos.

Recuerdo a la Unión de Vecinos y Damnificados del Terremoto (UVyD) que permanece activa; a los Topos que siguen salvando vidas por el mundo; a taxis convertidos en ambulancias y a radioaficionados, en palomas mensajeras; a músicos, teatreros, poetas, artistas plásticos, cantantes y bailarines que se lanzaron al auxilio emocional de la gente en los albergues. Y a miles de voluntarios anónimos con una medalla invisible, al heroísmo cívico, en el pecho.

El Hotel Regis, uno de los sitios más emblemáticos de la Ciudad de México, colapsó durante el sismo del 19 de septiembre de 1985. / Archivo EL UNIVERSAL

Recordar puede ser muy inspirador

Según fuentes oficiales, el terremoto del 19 de septiembre, de magnitud de 8.1 grados y la gran réplica del día siguiente, mataron a 4 mil 300 personas; según la Coordinadora Única de Damnificados, a 45 mil; dejaron sin familia, sin trabajo, sin casa, sin escuela y sin barrio a incontables seres humanos. Y empezó a escribirse otra historia. Al tiempo que cientos de manos heroicas luchaban por salvar vidas de entre los escombros, cientos de máquinas de escribir y computadoras se activaron para darle forma de letra al dolor, a la muerte, a la impotencia, a la pesadilla, al miedo, a la indignación frente a un gobierno corrupto y a la revelación del poder ciudadano expresado en voluntarios, brigadas de rescate, organización, conciencia y solidaridad.

Con los muros se derrumbó la indiferencia y con las máquinas de escribir y las computadoras, el silencio. La memoria colectiva cobró forma en libros que salieron rápidamente a la luz y respondieron a la necesidad vital de contar, de narrar. Algunos, ya clásicos, merecen citarse como auténticas lecciones de periodismo:

Nada nadie, las voces del temblor, de Elena Poniatowska; Zona de desastre, de Cristina Pacheco; el texto de Carlos Monsiváis “Los días del terremoto”, incluido en el libro Crónica de la sociedad que se organiza. De Humberto Musacchio, con fotos de Pedro Valtierra, Ciudad Quebrada. Y muchos más, como Memorial del 85 en La Jornada Ediciones o ¡Aquí nos quedaremos!, Testimonios de la Coordinadora Única de Damnificados, coeditado por la UVyD y la Universidad Iberoamericana, así como Imágenes y testimonios del 85. El despertar de la Sociedad Civil.

Hoy entendemos que el 68, el 85 y el 88 no son movimientos sociales aislados. Y si, como afirma Ryszard Kapuscinski, “para entender hacia dónde vamos no hace falta fijarse en la política, sino en el arte”, hay que recordar cómo la tradición de José Guadalupe Posada, el espíritu de los muralistas y el mejor momento del Taller de la Gráfica Popular fueron retomados por artistas que en el 68 participaron poniéndose al servicio de causas populares y colectivas. La formación de grupos como MIRA, Proceso Pentágono, SUMA, Germinal y otros en los setentas, coincidió con el nacimiento de la Peña Morelos y el movimiento Tepito Arte Acá que después de los terremotos del 85 no sólo se convirtieron en centros de acopio para los damnificados, sino en espacios para la dignidad y la defensa cultural. Los mismos artistas plásticos se unieron al movimiento democrático del 88. Y no olvidemos la intensa actividad de músicos, teatreros, poetas, cantantes y bailarines, como Cecilia Appleton, de Contradanza, destinada al auxilio emocional de los damnificados en las calles y los albergues a partir de los sismos del 85.

Después de aquellos sismos me he preguntado muchas veces si podemos llevar a la vida cotidiana la civilidad expresada en las emergencias; si cultivamos la prevención, si estamos atentos al cambio climático, al cuidado del medio ambiente, al abuso comercial del uso del suelo… Si estamos a la altura frente a nuevos desafíos de la sociedad civil que descubrimos en 1985.

19-S, El terremoto de los jóvenes

El martes 19 de septiembre de 2017, a las 1:10 pm termino mi primera colaboración para El Universal. La hora de entrega, en la sección cultural, es a las 2 de la tarde. “La reviso y la mando”, pienso desde mi cuevita, es decir, desde mi pequeño estudio. En eso estoy cuando empieza a temblar, los libros emprenden su vuelo desde el librero, caen los que están en segunda fila, los retratos, las miniaturas… salen disparados igual que los cuadros. Cada vez más fuerte. Me salgo asustada al jardín y veo mi casa tambalearse, las macetas bailan, los cristales de la escuela de enfrente hacen un ruido aterrador que, junto con la alarma sísmica aderezan el miedo con acústica. Esto es un terremoto, pienso en voz alta, porque de todos los anteriores ninguno así de fuerte y violento. La tierra cruje, la escucho. Goyita, que cuida mi casa, y yo nos abrazamos. Cuando el traqueteo por fin se detiene, empieza un mareo que permanecerá durante días. Vuelvo al estudio, miro el desorden y tomo el celular para averiguar cómo está la familia. No tengo señal, ni luz, ni teléfono. Me preocupa mi texto atorado en una computadora que no enciende. Tomo una laptop con poquísima batería y lo reescribo de memoria con la idea de lanzarme a una papelería o a un café y enviarlo. Nerviosa, estresada, con intenso mareo, ignoro que se cayeron edificios en mi ciudad, que hay muertos y gente sepultada entre escombros, igual que hace 32 años.

Un rescatista en la colonia Ciudad Jardín en la Ciudad de México en septiembre de 2017. / Armando Martínez / EL UNIVERSAL

¿Cómo es posible que esto suceda un 19 de septiembre?, ¿por qué justo este día? Dos horas antes, para conmemorar el aniversario del sismo de 1985, se realizó en toda la ciudad un simulacro con alerta sísmica. Toca a mi puerta una señora muy joven, embarazada, a pedir si puede pasar al baño. Llega después mi sobrino Fernando, pide una bici y un casco prestados, se va de volada a la escuela Rébsamen porque hay niños atrapados entre escombros. Después Pau, una amiga de mi hijo Miguel (que no vive en México), toca duro en la puerta porque no suena el timbre y me dice: “Tengo aquí a Mike desde Nueva York, me pidió que viniera a ver cómo estás, todos te andan buscando, que no contestas, que no respondes al WhatsApp familiar…” Es que estaba escribiendo porque tengo que enviar…, intento explicarle. Hablo con Mike y él, que vive en Brooklyn, es quien avisa a los demás que estoy bien.

Unos días antes habían venido de visita. El 6 de septiembre la alarma sísmica nos hizo correr de la cama y convencer a Mike de que tomara a Pedro, su bebé de 9 meses que estaba dormido, y nos saliéramos. Le puso una manta encima y así le hicimos. Al día siguiente, el 7, nos había dejado al bebé, a mí y a Miguel, para salir con sus amigos. Cuando sonó la alarma nos levantamos por él, pero ya no cruzamos la puerta pensando que era otra vez una falsa alarma. Luego supimos que era un terremoto de 8.2 grados, más fuerte aún que el de 1985. Oaxaca y Chiapas devastados, comunidades enteras sin casa. Y Pedro, mi nieto, contará algún día que le tocó estar aquí como testigo de la tercera generación familiar que ha crecido entre sismos. Del telegrama en 1957 y el radioaficionado en 1985, hasta la generación del Whatsapp.

Pero atrás de la tecnología, del dolor inmenso por las pérdidas humanas, de la rabia, de nuevo, por la corrupción cómplice de la avaricia inmobiliaria en la ciudad, atrás de gobernadores que roban y roban mientras ven a comunidades indígenas, que ya eran damnificadas sociales, perderlo todo; y atrás de los delegados sin escrúpulos que dieron permisos suicidas… lo que define a México desde el terremoto 19-S son los jóvenes. Cómo salieron de todos lados a las calles a ayudar a salvar vidas, a llevar agua, a cargar piedras, a organizarse en bicicletas para llegar a tiempo con las medicinas que necesita un enfermo, a encontrar cómo ser útiles, cómo ser sociedad civil, cómo descargar tanta generosidad contenida. Lo dijo Eugenia León: “no estaban solamente rescatando a los damnificados bajo los escombros, se estaban rescatando a ellos mismos, rescatando su fe en su país”.

Los jóvenes se dieron cuenta de lo que son capaces. ¿Abrimos un centro de acopio para comunidades aisladas y llenas de necesidades en Chiapas y Oaxaca?, me preguntó mi hija, María. Sale. Y llegan de todos lados: “me enteré por Internet”, “me avisaron por Whatsapp”… desde cargamentos con herramientas de construcción hasta víveres, utensilios de cocina para comedores comunitarios, productos de limpieza, colchonetas, medicinas, libros para niños… la mayoría son anónimos donadores que llenan camiones que salen una vez a la semana. Un día nos cuenta el joven que maneja el pequeño tráiler que éste se lo prestó un empresario y que él y sus dos acompañantes, que cargan todo y lo transportan, manejarán 16 horas. ¿Y la gasolina quién la paga? Pues fue una colecta que se hizo en su comunidad en el Estado de México. Y ya nada será lo mismo. Miles de estampas que conmueven y sacuden, quedarán en la memoria. Desde el anciano que llega a un hospital con vasos desechables llenos de lentejas para ofrecer, hasta el equipo de Horizontal que pone orden al caos y programa el #Verificado19S; desde miles de jóvenes como Moni y Charlie que corren a cubrir turnos de noche, o Diego y María en bici, o cientos que ayudan a distancia con aplicaciones, donativos en línea, videos…

Surgen nuevas formas de organización social y emergen los mejores usos posibles de las nuevas tecnologías. Los chavos van y vienen sin nada que los detenga. Están más que motivados, llenos de vida y de energía. Escribe Fernando Belaunzarán en Twitter: “Los jóvenes han tomado la CDMX, espero que ya no la suelten”.

***

Un grupo de jóvenes toma con delicadeza y mira con atención y curiosidad las fotografías enmarcadas, los álbumes y recuerdos de quien hasta hace unos días respiraba y perdió la vida bajo los escombros de un edificio, pero dejó huella en esas imágenes que eligió para que lo acompañaran en su existencia. Esos instantes congelados de vida son extensiones tangibles de su memoria. El joven que las mira se conecta con ese otro y con su historia, y en ese instante lo humaniza.

La escena tiene lugar frente al edificio colapsado en las calles de Petén y Zapata. El fotógrafo Rodrigo Payró mira a los jóvenes brigadistas que con enorme respeto contemplan y guardan las pertenencias de un extraño. Y piensa que, así como cada vez que alguien lee el primer verso de La Iliada recupera toda nuestra historia, aquel muchacho que resguarda la memoria de otro, de alguna manera garantiza que no muera del todo. La escena se repite en la esquina de Ámsterdam y Laredo, igual que en la de Edimburgo y Escocia. Los chicos resguardan acervos personales que entregan a las delegaciones para que los deudos puedan reclamarlos y conservarlos.

En el edificio de Ámsterdam también se rescataron tres bibliotecas con 2 mil libros que sobrevivieron a sus dueños. Son, como diría Alfonso Alfaro, “huellas de un itinerario” que se encuentran a salvo ya, en La Casa del Refugio.

Con curiosidad, respeto, cuidado y finalmente amor por la memoria se integra, de acervo en acervo, el patrimonio cultural, la memoria colectiva. Y se reconstruye ese nosotros tan necesario que, con enorme ayuda de los jóvenes, se revalora estos días.

Más de mil 800 inmuebles artísticos, históricos y arqueológicos resultaron dañados, nos informan durante los primeros días después de los terremotos del 7 y el 19 de septiembre. Miro fotos de graves heridas en Santa Prisca en Taxco, en Monte Albán, en el ex convento de Tlayacapan y en el de Tepoztlán. Después, en el Museo del Alfeñique en Puebla, en la Catedral Metropolitana y en la iglesia de San Juan Pilcaya. Veo la Iglesia de los Remedios en San Andrés Cholula sin sus torres, Santiago Apóstol en Jiutepec, devastado… y así, más de 300 templos en Morelos, otros tantos en Puebla, en Tlaxcala, en la Ciudad de México, en Guerrero, 325 en Oaxaca, 102 en Chiapas…

Además de su valor artístico, de su antigüedad y de las declaratorias de la Unesco o el INAH como patrimonio nacional o de la humanidad, es el vínculo de estos espacios con las comunidades de cada lugar lo que les da sentido. El significado que tienen en sus vidas cotidianas, rituales, colectivas. Su valor simbólico. Ya sea la Casa de Cultura de Juchitán o el ex convento agustino en Malinalco; el pequeño museo comunitario de Emiliano Zapata en Ayoxuxtla; el cine Ópera y el Orfeón, el templo de Nuestra Señora de los Ángeles o el Monumento a la Madre en Ciudad de México; el Teatro Macedonio Alcalá en Oaxaca; la biblioteca de Jaime Pérez, sepultada bajo escombros con la historia de su pueblo en San Gregorio, Xochimilco, o La Esperanza de Manuel Tolsá, partida en dos a los pies de la Catedral Metropolitana… Todo importa.

La secretaría de Cultura calcula inicialmente que se requieren 8 mil millones de pesos para la restauración de monumentos dañados. Con su rehabilitación, la vida comunitaria también se reconstruye. En contraste, el INE pide más de 25 mil millones para 2018 y Presidencia ha gastado en publicidad 37 mil millones. Una desproporción.

“Cultura no es lo que sabemos sino lo que somos”, decía Guillermo Tovar de Teresa. Y las jóvenes manos de los rescatistas de la memoria han sido un espejo renovado de eso, lo que somos. Y lo que podemos ser.

Vivimos en tierra sísmica. Volverá a temblar. Busquemos un himno.

Quizá, José Emilio Pacheco:

(…) No quiero darle tregua a mi dolor/ ni olvidar a los que murieron/ ni a los que están a la intemperie./ Todos sufrimos la derrota,/ somos víctimas del desastre./ Pero en vez de llorar actuemos: Con piedras de las ruinas hay que forjar/ otra ciudad, otro país, otra vida.

FOTO: El terremoto de 1957 hizo que se cayera y se hiciera pedazos el Ángel de la Independencia, en el Paseo de la Reforma / Archivo EL UNIVERSAL

« Jojutla: damnificados por partida doble Jon M. Chu y la indigencia multimillonaria »