El corazón sin su avidez

/

La memoria donde ardía, libro de cuentos de Socorro Venegas, está habitada por personajes heridos por la vida, ya sea en la infancia o al final de una relación amorosa

/

POR GENEY BELTRÁN

El universo psicológico de La memoria donde ardía, compilación de 19 cuentos de la escritora mexicana Socorro Venegas, es el de las pérdidas afectivas y sus secuelas.

Los personajes —mujeres jóvenes la mayoría— son seres lastimados por el dolor emocional que surge a partir de una ruptura amorosa o la muerte de un esposo. En gran parte de las narraciones, la tragedia ya ha ocurrido. Encontramos al personaje en una situación de extravío o de malestar hiriente. Hay un momento, un objeto, alguien desconocido que, de súbito y de la nada, le revela un nuevo ángulo de la existencia. Esto le permite reunir los pedazos rotos de episodios distantes que la memoria ha contenido o acaso no ha sabido ver. El hilo que ahora vincula los hechos la conduce a un detonado instante en que la realidad parecería abrir paso a una religación con la vida. Así, se trata en general de textos de estructura compacta, con una construcción unitaria fincada en el concepto clásico de la epifanía.

Uno de los ejemplos más pertinentes es el texto que da título al libro. La narradora es una joven viuda que, al ver a un tragafuegos a mitad de la calle, se “deshace en memorias”: recupera sin más una serie de sucesos aislados de su vida en que la gasolina y el fuego estuvieron presentes. Ninguno de esos episodios tiene por sí un desarrollo dramático; tampoco lucen un vínculo de causa-efecto con la presencia del adolescente que ahora lanza fuego por la boca en el cruce de dos calles. La epifanía reeduca la mirada de la joven, con lo que su pasado se redibuja, llevándola a un entendimiento nuevo de sí: “De modo que así es como regresan los recuerdos, para decirnos quiénes somos. / Un encuentro fortuito con un objeto extraviado, yo misma, era lo que me sucedía. / (…) La lengua de lumbre se alzó sobre los autos, gozosa, atravesaba el aire limpio, ávida, traspasando mis recuerdos, me encontraba después de tanto, tanto tiempo”.

En otros casos, como en “Pertenencias” o “Anagnórisis”, no es un desconocido que lanza fuego en la calle sino un grabado de Goya que cambia de dueños o una película iraní transmitida durante un viaje de autobús el elemento inesperado que obliga al personaje a redefinir su vínculo con la pérdida. En cualquier caso, los objetos o los productos artísticos o las personas no son inertes ni circunstanciales; parecerían formar parte de una trama que sí habría de tener sentido. El azar no carece de voluntad ni de designio. Ya sea a través de la mirada, la sensibilidad o la reflexión, los personajes se ven trasmutados; la epifanía los acerca a un mejor conocimiento de su esencia rota por la lastimadura que la desdicha causó.

Estos relatos lucen una escritura apretada, de frases cortas que expresivamente en algún caso escatiman el verbo, y que a la hora de la enumeración de objetos y situaciones sugieren una breve aspiración de vuelo poético que parecería rendirse ante la dureza de lo vivido por los personajes. Un ejemplo está en el inicio de “Pertenencias”: “Ahí se contiene todo. La soledad, el aullido de un perro que se hunde en la arena, la blanca mole de recuerdos cristalizados. El sonido del viento, sus astillas, el anciano que acaba por regir cada acto de nuestra vida. El corazón sin su avidez. El acero puro del desamparo”.

La memoria donde ardía da lugar también al orbe de la infancia, a través de historias en que los personajes, de una inocencia lisiada, descubren el mundo de la enfermedad, el odio y en general la falible condición de los adultos. Destacan en este rubro “El coloso y la luna”, sobre una niña que es enviada rutinariamente por su madre a dar con el paradero del padre alcohólico, y “Los aposentos del aire”, una triste historia de amor entre dos niños prepúberes, enfermos ambos, sometidos en una clínica a dolorosísimos tratamientos. Con una estructura más distendida que la de la mayoría de los otros textos —pues mimetizaría el laxo registro cotidiano de un diario personal—, “Los aposentos del aire” reconstruye desde la intimidad las primacías del miedo, la complicidad, el apego y la resignación, en dos sensibilidades a quienes la enfermedad les ha quitado muchas cosas, menos la ternura y la necesidad de apego. “No conozco el mar”, cuenta el niño en algún momento, “pero ahora sé cómo se escucha y es un ir y venir, suave, mientras Lucía respira. Pongo un beso ahí”.

En esta galería de seres emocionalmente vulnerados se manifiesta el registro de la maternidad: el embarazo, el parto y el lazo incomprensible que se forma con el hijo aparecen en distintas instancias desde la perspectiva de mujeres que no hallan en sí el pretendido instinto materno y que, a cambio, experimentan la reprobación de su familia por no cumplir con el papel de madres resignadas y cariñosas que la sociedad les habría exigido. “El hueco” y “Real de Catorce” presentan diferentes momentos en el abordaje de este asunto. “El hueco” recrea con extraordinaria fuerza dramática —merced al uso de la primera persona del singular y la narración en presente, que otorgan una dicción tensa y seca—, los desalentados estadios de la depresión posparto en una joven. En el caso de “Real de Catorce”, el estatismo del texto anterior desaparece, para dar lugar a una situación marcada por el movimiento: la joven madre conduce un auto en una carretera empedrada; lleva a su esposo y a su hijo a cumplir una manda con san Francisco de Asís en el poblado del título. Cuando el niño da señales de estar enfermo, ella, quien hasta ahora no ha asumido sino con distancia y sequedad su rol materno, en un acto de rebeldía deja el volante a su marido, se pasa al asiento trasero y actúa en tanto la madre protectora, bajo sus términos: “Estaba haciendo lo mío, lo más mío. Su padre gritó que qué diablos hacía, que teníamos que llegar al pueblo y buscar un médico. No sé qué más dijo. Yo tenía al niño en mi cuerpo, palpaba sus escalofríos, su fiebre, este niño al que un día no quise y del que nada podría apartarme ahora”.

La ficción breve de Socorro Venegas responde entonces a un impulso de discernimiento psicológico en torno de las transformaciones interiores que propician los vínculos del apego en su hacerse y deshacerse. Con una prosa pulida y estrecha, que nunca se desborda, la mirada narrativa es hacia adentro, con el propósito de registrar lo invisible que se ha roto, esas instancias en que el corazón por tanto dolor ha perdido su avidez, tanto en los rubros de la relación de pareja como en los de la maternidad y la infancia.

Se trata, el de La memoria donde ardía, de un acercamiento que entronca con el de brillantes cuentistas mexicanas de generaciones previas, como Inés Arredondo, Elena Poniatowska, Esther Seligson y Mónica Lavín, que han lanzado el examen díscolo de la ficción hacia registros intimistas que la tradición literaria patriarcal desestimaba, pero que con audacia y profundidad representan, desde la perspectiva de la mujer, las mutaciones afectivas del existir humano.

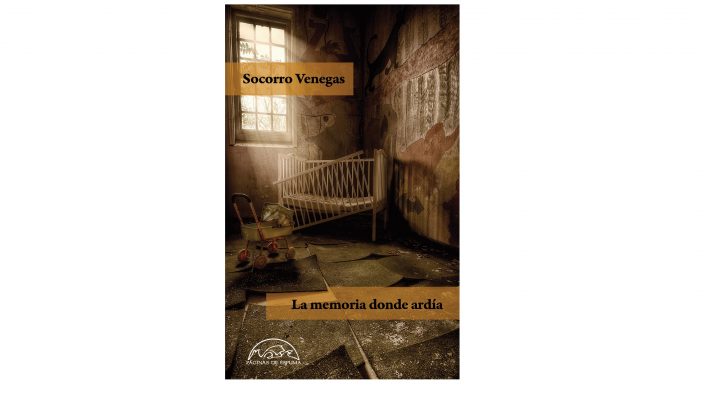

FOTO: La memoria donde ardía, Socorro Venegas; Páginas de espuma, Madrid, 2019, 112 pp. / CRÉDITO: ESPECIAL