Sur

POR NADIA VILLAFUERTE

Es mi última semana de vacaciones en Tuxtla. Tuxtla es mi versión de Jackson, Mississippi, y mi casa, la más ostentosa de la calle San Juan, un buque lujoso en medio de un río de mierda. La casa tiene tres niveles y la azotea parece la cubierta del buque pero es el taller de carpintería de papá. Te subes y ves los alrededores verdes, las montañas colindantes. “No es una cubierta sino el cobertizo de mi abuelo”, corrige Roy, mi sobrino, que coloniza la mitad de los espacios con sus juguetes. Roy tiene la colección completa de autobots, que salvan a la comarca entera pero ninguna caída de mamá cuando los charcos de orina de Camila, la perra, la tiran.

En verano siempre hay sol blanco y tardes perfumadas de bloqueador solar. Siempre hay todo eso y problemas. Hace tres noches fuimos con mis abuelos y lo encontramos a él muy mal, tirado en la cama, agonizando casi. Por un momento pensamos que iba a morirse. Le dio la chikungunya, porque en el trópico la peste se desató a niveles alarmantes, ocho de cada diez ciudadanos infectados, aunque algunos insinúan que nada es gratuito y las epidemias menos, sobre todo en periodo electoral (ayer fueron las votaciones para elegir a los presidentes municipales y a los miembros del Congreso, que gobernarán en contubernio con los criminales en turno).

Ha estado lloviendo mucho y el Sabinal crece pero no hay seña de que vaya a rebalsar de estiércol las avenidas. Su corriente caudalosa sólo ha espesado el aire y la gente es agradecida porque aquí hay un Oxxo en cada cuadra (lo cual significa que jamás falta la cerveza). Y porque enfatizar que hay chikungunya y fetidez en el ambiente en un país donde la gente desaparece, es no tener mucha perspectiva.

La chikungunya viene de África y mi novia es afroamericana. Qué va del pulso al catre, pero lo cierto es que la fiebre cruzó los desiertos y los mares y se expandió en las zonas húmedas de Latin America. El insecto picó a uno y la población del sureste ya es un sobrecogedor coro de moribundos, aunque nada de eso aparece en las noticias porque el sur es para ocultar lo que el norte es para mostrar.

Un tipo de dengue pero peor. Primero tienes fiebre de 40 grados, la piel se te pone seca, los ojos se desquician, en la lengua sientes algodón. Después vienen los eccemas dérmicos y sobre todo un trastorno que te dobla las articulaciones porque es como si tuvieras atadas las manos y los tobillos. O como si lo recordaras. La raíz verbal viene del bantú y significa “secarse”, “corvar” o “retorcerse”. Un baile de dolor lento como el de nuestros ancestros, los esclavos. Los mismos que fueron acarreados por barco y extendieron la música y las plagas, su modo de venganza y resistencia, por el nuevo mundo. Trauma post-colonial, dice mi novia, para quien todo tiene un principio conspiracionista. No entiendo muy bien sus ironías pero sé que se refiere al racismo, esa olla de frijoles estallando en su país. Justo como aquí se te hincha la cabeza y la cefalea te revienta la frente y debes tomar paracetamol cada seis horas. Esa es la prescripción médica para los caídos bajo el letargo del sueño y la aflicción. Y cuando ya te has recuperado, nadie te salva de recaer. Estoy esperando a que me ataquen pero aún no ha ocurrido aunque. Qué puede ser más terrible. A mi hermana y a mi sobrino ya les dio. A mi madre la tumbó peor que cuando da pasos en falso.

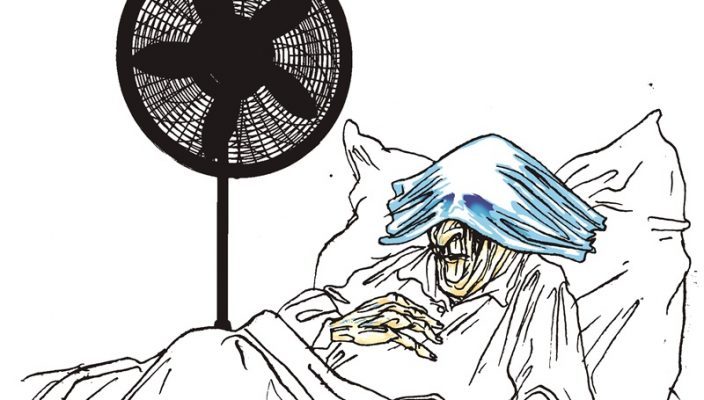

Mi abuelo estaba tirado con alta fiebre y muy mala pinta. Hace tres noches le pusieron compresas de agua fría y un ventilador gigante que él, en el delirio, ha de ver como el Quijote veía molinos de viento. La fiebre intensificó la demencia senil diagnosticada hace un año. La abuela cocinaba cuando el agua le entró a la planta callosa de los pies y se dio cuenta de que él había dejado la regadera abierta y el patio se había inundado. “Mira lo que has hecho”. “A Dió”, le respingó mi abuelo, sin entender. Desde entonces le dio por sacar su ropa del armario y colocarla en un veliz y pararse en la puerta y esperar un tren. A preguntarnos “¿Y tú qué haces aquí?”. A incluirnos en anécdotas donde nos confundía con sus hermanas. La chikungunya incrementó sus pasajes fantasiosos. “Tú y yo vamos a atrapar sapos con bolsas y los vamos a ahogar en los canales de regadío”, me dijo con la voz agrietada, murmurando algo sobre los machetes y las culebras, los canales de regadío y el crepitar del fuego.

Al parecer el riesgo ha pasado y los afanes se reanudan sin que la amenaza se haya domesticado en lo absoluto. Mi hermana y Roy tienen los huesos fuertes pero mamá se queja de los calambres intensos y sostenidos: es como si unos cables acerados le ciñeran los tobillos, impidiéndoles su movimiento. A Roy una capa de salpullido se le extendió en la piel. Papá tiene diabetes y la consecuencia en su organismo podría ser letal, pero muy quitado de pena dice: “Es extraño que teniendo la sangre tan mielosa, ningún mosco me haya picado todavía”. Está acostado, sin repelente, viendo la televisión, retando el peligro, mientras que Roy despliega su ejército de robots en la duela, mi hermana tiende ropa en el patio, madre espulga frijoles en un cazo, y la perra, que corre mugrosa por todos los pasillos, se sube al sofá donde yo, con la computadora en los muslos, escribo un mail:

“Estoy tan caliente como un volcán y si soy un volcán, quiero que tú seas Pompeya”.

La perra sigue tumbada a mi lado y sus ojos se deslizan de la pantalla a mis muslos en señal de entendimiento. Le pido que se baje y le importa un pico mi exigencia de privacidad. Al cuarto ruego, me escucho advirtiéndole que si no se baja usaré el cincho. Ella atrapa mis palabras con la misma destreza que si se las hubiera lanzado, pero no se va y por eso, de un tirón, me la quito de encima y la pateo. Jamás he golpeado a un animal. No es tan malo, pienso. A mi sobrino lo castiga su madre. “Deja esos juguetes y vení para acá”. “No”. “Que dejes esos juguetes y vengás para acá”. “No”. “¿Ah, no, chucha?”, le gritaba mi madre a mi hermana cuando éramos niñas y ella lo replica, enterrándole a Roy sus uñas de madre soltera que lo carga todo encima y ha perdido el control. En cambio los golpes simbólicos Roy los está recibiendo de los hombres, aunque su padre no es un hombre sino un cobarde. Sólo sus robots lo respetan, estén mancos o cojos o magullados en su cajonero. Roy profesa una veneración absoluta por Optimus Prime y le atraen también los bichos, Masha y el oso, el soul. Quién sabe qué hará con los golpes, las canciones, los bichos y la nostalgia de los Transformers, cuando esas influencias dudosas y eclécticas sobrevuelen su cabeza en el futuro.

Algo debe andar muy mal en nuestros ánimos, una desesperación primordial. Siento vergüenza después de haberme quitado a la perra de encima así que voy al refri por una limonada. Es el instante entre el caos y la forma, y ya recompuesta, luego de un rato, tirada sobre la friza en el jardín, pronuncio su nombre. Camila. Es una french poodle. La llevaron siendo un cachorro, en un canasto, envuelta en celofán y crepé. Me oye y encarama el hocico en mi pecho. Se tiende boca arriba, yo le paso la punta de mis dedos y los dejo ahí, sobre su respiración. Si quito la mano se ofusca y comienza a ladrar. Su chantaje me parece, de pronto, inesperado. “Es sólo una perra”, pienso. Quito la mano y ella vuelve a abrir el hocico, enseñándome sus colmillos pequeños. ¿Qué se supone que debo hacer? Ahora no puedo quitármela de encima: me levanto al tiro y me sigue, retrocedo y me imita, me paro y se echa con ese silencio que reclama. O que acusa. Bien, te escucho. Yo también estoy asustada. Mamá necesita un suero. Yo sé: un mosquito va a posarse en el pie de papá y podría ennegrecerlo de necrosamiento.

He pasado casi una hora tratando de dejar a la perra en el cerco del patio, para aislarla del segundo piso, donde están nuestras habitaciones. Detrás del cerco, la Camila me mira con un desconcierto que es más descriptivo que el que yo pueda expresar.

No logro recuperarme. Cuando estoy de visita y las vacaciones se alargan, no sé dónde comienzan ellos y dónde termino yo. Por qué me desestabilizan y a la vez me confieren gravedad. Hace tres días, por ejemplo, cuando estaba con mi abuelo y creía que se iba a morir. Él me enseñó a decir pullman en vez de futón. A llevar fondo cuando me ponía vestido para no verme “indecente”, pero la indecencia para mí significó libertad y fue lo único que pude abrazar en esta réplica de Montgomery, con tal de emprender la huida. Él me tomaba del codo bruscamente para cruzar las avenidas. Y por eso hoy tengo una novia y no más novios, ese derroche viril que a estas alturas ya no soporto. Replicaba, mi abuelo, cuando era un varón mandamás: “Una chica ante todo debe tener juicio”. Yo levanté la vista pero la noche era tan negra que nunca pude hacerme una idea precisa del tamaño de sus sentencias. Me costaba creer que aquel hombre ceñudo, un patriarca, fuera el mismo que estaba frente a mí, un niño viejo. Que tuviera un trapo frío en la frente y me hubiera permitido venir hasta su cuarto, a la demencia, signifique esto lo que signifique, olorosa a Vick Vaporub. “Por favor, sácame estas hojas del pecho”, pidió pero no eran hojas sino pústulas. “¿Me acaban de curar? ¿Y cómo no me di cuenta?”, dijo, enredada su mente en las horas perdidas.

Le dije que me estaba despidiendo y le recordé lo que me habían contado: que él le quemó un vestido a mi abuela y que ya se iba del pueblo pero se bajó del tren y caminó bajo las moreras y sacó a mi abuela de su parrón y al final se reconciliaron y migraron a la ciudad, donde quizá comienza esta historia. Una ficción tolerable contra la realidad intolerable. Porque si mi abuelo se hubiera largado en aquel tren, como en un rebobinado que nos sacase del tiempo, estaríamos atrapados en las conjeturas: Camila en otra perrera. Roy sin su ejército de robots (¿quién diseña esas cosas y por qué?). Mi hermana sin medicinas para los nervios. Mamá sin remolcar los pies por el living y papá sin riesgo de ser contagiado por esta peste maldita. Yo no sería la mujer pegándole a una perra, pero tampoco estaría enseñándole español a mi novia afroamericana, privándola por tanto de uno de los idiomas más hermosos del mundo.

Mi abuelo me contestó que pucha, que a mi abuela siempre le había gustado mentir con su cara de no mato una mosca y su pelo lleno de caranchos. “¿Me estás difamando?”, reclamó mi abuela. “A Dio”, remató él, doblado en la cama como una ramita, con la electricidad que confiere la picardía. No le pregunté qué eran los caranchos pero supuse que se refería a algún animal del campo. Le dije: “¿Quieres levantarte y dar un paseo conmigo?”. “¿Pues qué día es?, respondió. “18 de agosto”. “Ah”, dijo y se mesó la quijada, como si la fecha le recordara algo valioso o como si los datos ya no pudieran situarlo ni darle un punto de apoyo. Se paró, se calzó los zapatos y se asomó al ventanal: había niños jugando fut. Recuperó el color, empezó a sonreír a carcajada abierta, y yo me llevé ese paño frío que tenía en la frente, para salvarlo del ridículo. Mamá apoyó las palmas de las manos en los hombros de su padre. Lo miró sin ternura pero tampoco sin reclamos. Así la historia volvió a resarcirse, a embonar sus piezas rotas. Se restableció el desorden y nosotros volvimos a encajar en el simulacro repetido y agotador que define a cualquier familia.

Nunca salgo indemne de las vacaciones de verano. Incluso ahora que me creo a salvo en otro país, veo cómo ese plural me ata: sé que somos una familia porque una concentrada sincronía mide nuestras respiraciones. Falta una semana para volver a Baltimore, donde una afroamericana me espera para que fumemos cigarrillos en el porche.

Me iré y diré chau, pero en cuanto suba al avión sé que extrañaré todo lo que aquí me agrede y me deslumbra. Los echaré de menos a todos, incluso al río Sabinal con su bocatoma de basura multiplicando la reproducción de las larvas, y a la perra detrás del cerco, con toda esa incomprensión latiéndole bajo el pelaje, indignada con nosotros, con todo lo que sucede en esta casa en un mismo orden.

Sobre todo, diré que me hará falta abrir la ventana, como lo hago esta noche para aguardar el acontecimiento. Chikungunya. Trastorno por dolor de muñecas y tobillos sujetos férreamente al pasado. Miseria física de mentes en el limbo donde se sueña la muerte. Que empieza cuando las patas de los mosquitos inoculan nubes tóxicas en la sangre, haciendo que una contracorriente arrastre a los cuerpos rumbo a otra dirección, ahí donde los sentidos ya no piden nada ni dan de sí. Algo que yo llamo “amor” y ellos llaman “incoherencia”. Algo que yo llamo “sur” y que ellos llaman “enfermedad”.

ILUSTRACIÓN: Leticia Barradas.

« Aventuras con el eslabón perdido (o ‘El fósil de homínido en la época de su repoducibilidad tridimensional’) Andrew Haigh y el socavamiento intimista »