Tercera llamada

POR GUILLERMO ARREOLA

/

/

Todo parecía vacío, hasta que empezó a anochecer y en el hogar sólido del lado de allá las mariposas titilaron y el espacio comenzó a llenarse de barullo y a invadir el lado de acá. Clemente decía que no hallaba sus metacarpos, y la difunta Eva le reclamaba a Lidia que no la recordara, en tanto que Mamá Jesusita seguía con su monserga de que la hubieran dejado en camisón en su larga espera del Juicio Final. En la fragilidad de roca del hogar de la memoria, sonaban los relojes de péndulo y los recuerdos esperaban ansiosos para embarcarse en su porción de evocaciones, fugaces pero simultáneas. “¡Que se detenga el tiempo, que se detenga!”, gritó una voz masculina, autoritaria, atroz. Se hizo el silencio momentáneamente. Surgió enseguida la figura de Elena Garro, sentada en un sillón, y rodeada por haces de luz en los que flotaban polvos de colores. A un costado de ella, se erigía una lápida fluorescente, con la inscripción: Elena Garro (1916-1998), aquí yace “una ola salpicada de sal, convertida en nube”. Y en este cese del tiempo –como si se pudiera realmente parar–, ¿qué hacemos con los sueños?, preguntó la voz masculina, autoritaria y atroz. Que entren, susurró Elena Garro con su voz bajita, que los sueños no conocen de quicio ni de servidumbres.

/

Elena Garro, entonces, se miró en el espejo retrovisor de sus libros y tuvo la certeza de que al fin iba a saber lo que con sus ficciones había dicho. La vida fluctuaba entre la realidad y una imaginaria pantalla de cine, en la que el pueblo de Ixtepec volcaba las piedras de su historia sobre el cadáver de amor del general Rosas.

/

Se disuelve esta escena y, con la siguiente, Elena Garro se cerciora que aún perviven los polvos de colores, aquellos polvillos azules, verdes, amarillos, que su niñez alguna vez le reveló, mientras las niñas Leli y Evita se regocijan en el edén de la infancia convertidas en perros y desde allí, ese oro encantado, el de la infancia, atestiguan cómo don Flor, un amansador de los días, somete a toda la semana a latigazos desangrándole sus tonalidades. ¿No será que, por un efecto de reencarnación, esta Leli y esta Evita ya habían fungido antes como los perros el Estrella y el Gamuzo a los que una madre de nombre Manuela, violentada en su adolescencia, confería la capacidad de librar del rapto a su hija Úrsula por manos de un tal Jerónimo y sus compinches? Elena Garro mira, en la imaginaria pantalla de cine que sus palabras y sus polvos de colores suscitan, cómo la señora Laurita, de vuelta del siglo XVI al XX, entra a la cocina de su casa, con la ropa manchada con la sangre de su amante indígena, mientras la sirvienta Nacha le prepara un café para apaciguarle el frío y el espasmo; amedrentadas las dos por los celos rabiosos del marido de Laura, se asoman por la ventana de la cocina tan solo para entrar en un plano secuencia en que una señora de nombre Blanca intenta otorgar protección a un zapatero de Guanajuato y a su nieto Faustino, un niñito que, en otra historia, se entrega al extravío para librarse de las palizas que le propinaban sus padres. El mundo, nacido de los mundos de los polvos de colores de Elena Garro, se vuelve sedicioso, como si el simple hecho de sugerir irrealidad entrañara un peligro, y su rostro se agranda como el de una Greta Garbo de la escritura. Detrás de ella, es decir a sus espaldas, se alza su vida, bulliciosa, ensordecida luego, como la de muchos de sus personajes. “Una vida aburrida y a la que si pudiera le echaba un borrón”, diría la escritora. ¿Le creeríamos? Sería como querer borrar también su parentesco literario con Turgueniev, Dostoievsky, Fitzgerald, Strindberg y hasta con la Bronte de Cumbres borrascosas. Y es que ella hablaba desde lo que sabía, y más aún: desde lo que era, como dice Geney Beltrán Félix: “ante todo una imaginadora de historias”, incluso de la suya.

/

Por unos instantes, Elena Garro baja la mirada, enciende un cigarro que sostiene con una mano mientras que la otra la pasa por el lomo de Serafín, el ángel de la Independencia de los gatos, que reposa en su regazo y la acompaña en su visita por el espejo retrovisor de sus libros. ¿O es que este gato será Ágata, mascota de Inés, la protagonista de “Invitación al campo”, un relato y casi guión que hubiera fascinado al mismísimo David Lynch?

/

Ahora, Elena levanta la vista y vuelve a fijarla sobre la pantalla: aparece la niña Leli, en otro tiempo convertida en perro, y ahora, ya otra, ostentando su nombre completo: Lelinca. Lelinca avanza por caminos sombríos, llámense avenidas o habitaciones, en su trayecto como aprendiz de fantasma, y todo ¡por no tener una cocina!, y posteriormente ya adulta, transformada en alegoría de la emigración y la carencia, junto con su hija se entregará a la franca huida por diferentes ciudades. Errante de mundos hostiles, y por desobediencia, como el niño Faustino, Lelinca sale de cuadro para dejar su lugar a Úrsula, otra Úrsula y quizá la misma chica raptada por Jerónimo, que en esta ocasión, respondiendo a una reverberación de espejos, los de la literatura, es una joven citadina que renuncia a la apenas esbozada fuerza opresora de su ex marido para ir a caer en la de su futuro amante. Después de tomar un baño en casa ajena, casa de André, ¿el futuro amante?, protector y verdugo en ciernes a la vez, Úrsula ha escrito con jabón en un espejo: “Tu baño delicioso. No tengo qué comer. Una limosna”. Con este mensaje, vaya la tempestad de sombras y relámpagos que desatará Úrsula en el cóctel que se celebra en el departamento de soltero de André.

/

Se congela la imagen en la pantalla imaginaria y por unos instantes Elena Garro tal vez dilucida si aquí no debería aparecer, en lugar de Úrsula, la muy torturada Verónica Arias, protagonista de Reencuentro de personajes, escribiendo con lápiz labial la palabra “fin”, como si su vida se tratara de una película, en el parabrisas del coche de Frank, su diabólico amante, con el que huye de un supuesto crimen cometido por éste, sin imaginar siquiera que al huir con él se adentra en la carretera perdida del terror, olvidando la repetida consigna que le habían enseñado en su casa familiar: “En la pendiente del mal solo cuesta dar el primer paso”. Pero descubriendo, muy avezada ya en las pesadillas que devienen del amor y la amistad, que el mal, esa cosa “nacida a veces de algo pequeño”, es quizá también susceptible de ser domeñado a partir de la verdad, ¿la de la palabra?, que, dicho por la misma Elena Garro, en otra de sus historias, fulmina, como fulmina a Verónica la revelación de que sus victimarios, su amante Frank a la cabeza, habían sido ya delineados en novelas de los escritores Scott Fitzgerald y Evelyn Waugh.

/

Pero, ¿qué tenemos aquí?, quizá se pregunta Elena Garro, al percatarse de que en la pantalla imaginaria emerge ahora la joven Irene, casi presa sádicamente, en prisión psicológica, por su padre Gerardito y Pili, la madre de éste, so pretexto de salvarla de la locura de la familia materna, una verdadera caterva de cobardes, y teniendo como motivo de desenlace hacia la demencia la absurda celebración de un duelo con traje rojo.

/

Elena Garro apaga su cigarro, respira hondo, Serafín salta de su regazo. Ella aparta los ojos de la pantalla, sin mirar la siguiente imagen muda y en blanco y negro, en la que aparece la joven Irene que, apertrechada en un espacio asfixiante, gesticula y habla al mismo tiempo que un bicho negro, con dedos y de alfireteada mirada, y de raigambre lovecraftiana, se desplaza por el piso de mosaicos dibujando la palabra: “¡Suicídate!”, mientras se superponen los subtítulos de lo que Irene está diciendo: “Estoy bien escondida y ellos me buscan; pienso que darán conmigo aunque ando de mendiga”.

/

Detrás de la figura de Irene se vislumbra la de un hombre que dice, según rezan las palabras superpuestas a la imagen: “¡Loca! ¡Estás loca!”.

¿Acaso sea el mismo de la voz autoritaria y atroz que ordenaba la fijación del tiempo?

En una ocasión, la escritora Esther Seligson me preguntó: ¿para ti qué es el mal? La destrucción, le respondí.

–¡Ingenuo! –me dijo–. El mal, el mal, es el que todo lo crea y todo lo destruye. Simultáneamente.

Aparece Clemente y dice que no encuentra sus metacarpos.

Empieza a caer granizo, llueve ceniza. Una mariposa quema sus alas al adherirse al espejo retrovisor en el que se mira Elena Garro. Es de color negro.

/

Se abre el telón

En el lado derecho del escenario, hay una puerta. Por ella entra Geney Beltrán Félix. Viene de muchos años atrás como lector y crítico fervoroso y feroz, y como escritor él mismo de prominentes vuelos. Trae consigo un libro, en el que ha reunido, que es decir a la vez seleccionado antes, criticado y prologado, un conjunto onírico y de realismo alucinante con la narrativa de Elena Garro, en las vertientes del teatro, el cuento y la novela. Vaya labor titánica la que debió realizar Beltrán Félix para poner en balanza, histórica, estilística, temática, a un talento insumiso y que no ejerció la tregua creativa, pese a lo que la misma Garro pudo haber contado y pese a las restricciones evaluadoras que pudo haberle impuesto la crítica de su tiempo. Y vaya también labor titánica la de Beltrán Félix para mantener a raya a un reguero de prejuicios, sacralizaciones, idolatrías académicas o franco repudio extraliterario, dígase ideológico, en torno a la prolífica obra de la llamada partícula revoltosa o la más perversa de la literatura mexicana. Pero él no se arredra ante los politburós literarios que designan cánones o denuestos, ni se alía a las alharacas de los guetos académicos ni a las burocracias con que a veces pareciera se gestiona la historia de la literatura en México.

/

¿Cómo mostrar, entonces, lo extraordinario de un universo que, en criterios estrictamente literarios, pareciera todo él ya magnífico? Aludo a la ferocidad crítica antes referida de Beltrán Félix para mostrarnos el calibre y las muy distintas gradaciones, cambios de dirección, refrendos o irrupciones temáticas, e incluso en algún momento en alguna de las obras de Garro la hendidura hacia lo menor (véase el caso de la novela corta Un corazón en un bote de basura). Beltrán Félix no escatima en su rechazo a las categorizaciones, deferencias disfrazadas, o chiquiteos patriarcales hacia la obra de Garro, por parte de una crítica literaria que por igual la canonizó como precursora del realismo mágico y la redujo literariamente a su formidable debut novelístico Los recuerdos del porvenir. En algo tendrá que ver todo esto, para que Beltrán Félix decidiera no incluir en esta antología esa novela de la escritora. Al fin y al cabo, el canon es siempre asequible, es decir, visible, susceptible de ser re-publicado de tiempo en tiempo. En cambio Beltrán Félix decide volver a poner a nuestro alcance, ese artefacto deslumbrante titulado Reencuentro de personajes, un eco de espejos explosivos en el interior de la literatura universal: dígase la de August Strinberg, dígase la de Arnold Bennet, dígase la de Scott Fitzgerald.

/

Y como las etiquetas temáticas petrifican, una práctica injusta que en el caso de la obra de Garro ha encontrado gran fertilidad, Beltrán Félix opta por mostrarnos a través de los cuentos aquí seleccionados su contraparte: una curvatura amplia de temas abordados por la escritora, y que lo que menos admitirían sería, precisamente, la etiquetación temática. Que en algunos de ellos aparezcan personajes o nombres de personajes que ya aparecieron en otros no implica que las historias se repitan; por el contrario, corroboran la multiplicidad de formas de un tiempo único y simultáneo, desde el que Garro abrió para la vida –la suya, y las nuestras, sus lectores–, las compuertas de la escritura y los secretos de sus polvillos de colores bien resguardados durante su infancia.

/

Alguna vez Elena Garro dijo: “No soy feliz ni desdichada. Soy neutra”, y “Mi vida es aburrida y si pudiera le echaba un borrón”. ¿Le creeríamos?

/

/

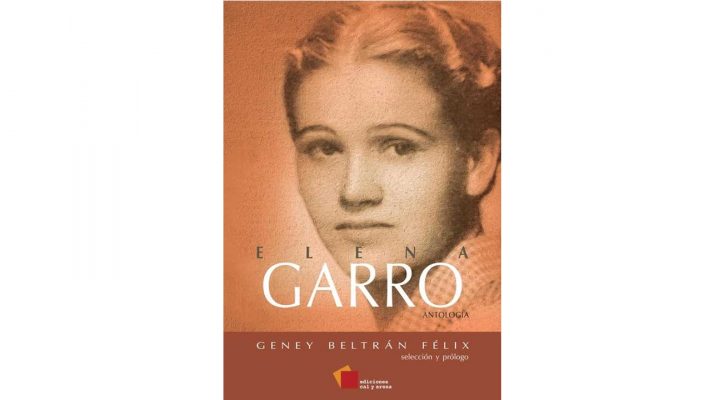

FOTO: Elena Garro. Antología, Selección y prólogo de Geney Beltrán Félix, México, Cal y arena, 2016, 684 pp.