Tres relatos

POR ERNESTO LUMBRERAS

@Ernestlumbreras; Autor de Lo que dijeron las estrellas en el ojo de un sapo (Bonobos, 2012)

/

Huarachería de Don Cuco

Con vista a la calle, el negocio ocupaba varios puestos del Mercado Municipal. Allí, tres o cuatro empleados, uno casi siempre con la boca llena de clavos, cortaban cueros y entramaban correas para fijarlas a la baqueta y a la suela de una llanta vieja. Bajo la vigilancia jovial y alburera de Don Cuco, gigantón de mejillas de manzana y voz de tiro de mina, el local parecía más un centro bohemio que un solemne y fatigoso taller aplicado en fabricar las sandalias de Mercurio; se notaba que en cualquier momento, con el guiño de una broma subida de color o el silbar de una canción ranchera, saltaría a la mesa fabril —con la aprobación entusiasta del dueño— la botella de aguardiente y la baraja española.

/

Sin jerarquías entre oficiales y aprendices, la más preclara de las huaracherías del rumbo calzaba, también sin jerarquías, a los criollos, mestizos e indios, todo ellos, a cual más de exigentes y de patas rajadas. Ya fueran de garbancillo, tres correas, paletero o petatillo, los huaraches de aquellos olvidados talabarteros marcaron los caminos y empedrados de la comarca, con sus calmosos ires y venires persuadidos de un siempre gratificante “saber llegar”. Pero un día de tizne y rabia, nos invadieron las chancletas y los Converse, las botas de casquillo y los choclos de gamuza, y el modelo del hermano Francisco, de enlodadas alpargatas, volvería al desván de todos los fantasmas.

/

Contra la traidora sofisticación de los tiempos modernos, conservo un recuerdo de aquel recinto. Bajo un encantamiento olfativo, tal vez de alfalfa seca o de crines de caballo, sentado en un equipal inmutable, con la risotada fraterna de Don Cuco oyéndose en todo el changarro, vi crecer año con año la horma de mi pie.

/

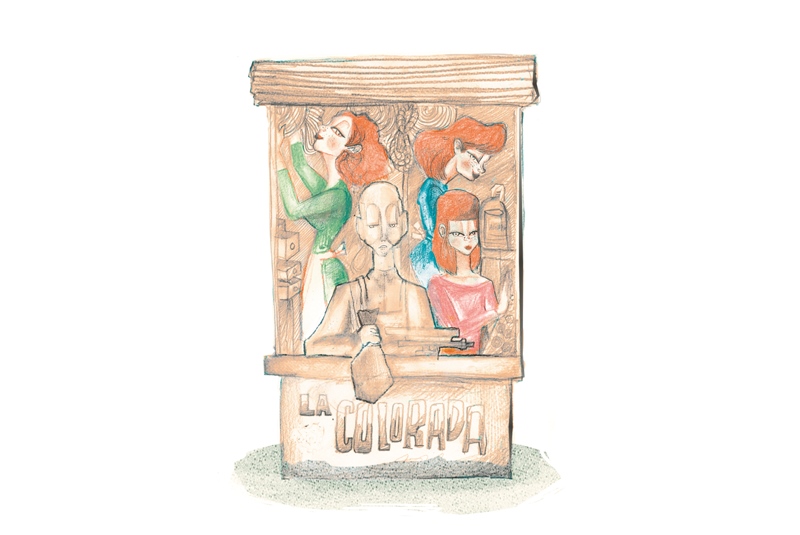

La Colorada

Un largo mostrador atendido por un hombre calvo y tres bellísimas pelirrojas. Muchos parroquianos pidiendo un litro de aguarrás, cinco docenas de tuercas para tornillos de cinco pulgadas, dos medidas de maíz del ocho y un kilo de alpiste, una carretilla y dos zapapicos, una barra de jabón para los piojos, una lámpara de carburo y una reata de cabresto lo suficientemente larga para colgarse de un mezquite…

/

Medían y pesaban, envolvían y cobraban dando siempre de pilón sus ojos de arrayanes verdes. Pensé un día en comprar toda la tienda, hasta el último clavo, añorando para mí la eternidad de sus pecosas manos, diestras y sutiles al instante de llenar y cerrar los cucuruchos de papel; en esos movimientos de elemental papiroflexia, mi alma cambiaba de ángel de la guarda y mi piel se asumía como una estación de aguijones, por más que un albañil o un fontanero fueran los beneficiarios directos de tales prodigios manuales.

/

Con todo, aguardaba mi turno, los codos en el mostrador y la vista puesta en las llamas escarlatas que iban y venían de la trastienda, que subían y bajaban la escalera pegada a los estantes; en mi puño cerrado, mi único tostón derretía su cobre y en mi garganta seca, las palabras de mi pedido vocalizaban quedamente, una y otra vez, con tal de trasmitir aplomo y virilidad al momento de encontrarme frente a uno de los bellos rostros con aura de fuego: “Veinte centavos de municiones, veinte de pólvora y diez de un mech…” Cortada la inspiración por un súbito relevo de mi encargo, pusilánime y ruin, cambiaba en el aire mi parlamento: “Ah, sí, los otros diez, sí, los otros diez, bueno, me los da de anzuelos, Don David.”

/

Una derrota más para mi adolescencia llevaba a casa; allá me aguardaba mi depresión de célibe con sus látigos de ceniza; el mechón colorado, por más ensayos y buena fortuna, quedó pendiente en mi vida a imagen y semejanza de la liberación de Jerusalén.

/

Farmacia Pasteur

Antes que los jarabes o las lavativas, este lugar, enmarcado en un paréntesis de alcanfor, me evoca sin remedio los nidos de golondrinas y la caseta telefónica que coexistían, en paz augusta, con las enfermedades del pueblo. Una morena rotunda de encrespada cabellera —libre y majestuosa, haciendo las veces de rebozo de seda—, despachaba la botica. Se llamaba Antonia, pero para la tropa que acudía a comprar un desodorante, surtir una receta o hablar con un pariente radicado en el Norte, era simplemente Toñita. Niños de globo de helio o ancianos de bastón de otate, la nombraban con ese diminutivo, tan grande como su corazón, tan cordial como la brizna de paja en el pico de sus aves inquilinas.

/

Una tarde de perros, de 1975, tras la promesa de una llamada de mi padre —por cobrar obviamente y con risa de mujer a su lado—, acompañando la pena de mi madre, realicé con fervor autista, un inventario cromático del local: rollos kodac amarillos, frascos azules de crema nivea, estuches de maja rojinegros, talco mennen rosa y azul pasteles, loción jockey club verde botella, pomada de la campana negro con fondo blanco…

/

Sobrina de Fausto, nuestra boticaria sabía entenderse con el mortero y la redoma. Las malas lenguas le adjudicaban filtros de amor fabricados con colibríes secos y finamente molidos o vigorizantes eróticos cuya base era el falo del toro cebú. En cierta noche canicular, reunidos en el círculo vicioso de incumplidos heroísmos, uno de nosotros bebió finalmente la pócima de la invisibilidad comprada, según un embustero, en la trastienda de la farmacia. Por fortuna, la espera de ver tal prodigio —que nos permitiría pasar gratis al Cine Lux y al Palenque—, no fue larga; a los pocos minutos de ingerir dicho brebaje, nuestro cófrade corrió veloz hacia unos matorrales, desabrochándose el pantalón en plena carrera, con una urgencia por vaciar sus tripas y con el riesgo de desaparecer en el acto.

/

/

ILUSTRACIONES: Rosario Lucas.

« Tocando a la puerta de Geoffrey Hill La fotografía de El Universal Ilustrado: entre la tradición y la vanguardia »