“…Y el vivir nunca es silencioso”

POR ESTHER SELIGSON

De alguna de las lenguas michoacanas Francisco Peláez tomó el seudónimo de su apellido como escritor: Tario, que significa “lugar de ídolos”. Coherente paradoja en un iconoclasta festivo, cazador de fantasmas, de esencias sutiles, y del mínimo gesto o detalle que delate —de golpe y sin redención posible— la estupidez humana. Mexicano chilango por nacimiento (1911), Francisco Tario vivió parte de su infancia y adolescencia en un pueblo de la costa atlántica asturiana, Llanes, lugar natal de sus antepasados; regresó a México, fue futbolista, estudió piano, se hizo copropietario de un cine en el Acapulco de los años cuarenta, se casó, viajó en trasatlánticos, publicó sus primeros siete libros entre 1943 y 1952. En 1957 dejó México, recorrió Europa con su esposa Carmen, sus dos hijos Sergio y Julio, y la nana Raquel; se instaló definitivamente en Madrid en 1960, donde murió del corazón en diciembre de 1977. En este último lapso, un solo libro: Una violeta de más. Quedan inéditas dos obras de teatro y una novela no corregida.

—Me gustaría sentarme a escribir, sin duda: ¡pero hay que fumar tanto! (de una carta fechada el 19 de enero de 1973).

Cuando lo conocí, en 1970, llevaba años de no fumar, de no escribir y de un pertinaz enclaustramiento fruto de la muerte de su esposa, Carmen Farell, ese “mágico fantasma” a quien dedica su último libro. Conversador inteligentísimo y chispeante, era un privilegio comer con él en La Bola, ritual restaurante del Madrid viejo, donde a veces lo encontré con José Bergamín, o cenar en su departamento los guisos mexicanos que preparaba Raquel, tampiqueña enjuta y atemporal. Se chanceaba absolutamente de todo: anécdotas de su vida en México, personajes, incidentes de sus viajes, comentarios sobre viejas películas, libros recientes y no tanto, acontecimientos de la actualidad política.

Su jovialidad, su gozo en las observaciones mordaces y oportunas, implacables, su visión del mundo y del hombre —absurda, valleinclanesca—, lo acercan a Cioran, y, aunque nunca se conocieron personalmente, ambos sabían uno del otro, y los dichos, hechos y escritos de uno y de otro salpimentaban nuestras conversaciones (según ocurrieran en Madrid o en París) como si hubiesen sido amigos de siempre.

“Un Dios afanoso, volátil, tenedor de libros de un sinfín de cuentas corrientes; un Dios juez, díscolo, neurasténico, que observa sin parpadear a los reos por encima de sus anteojos de amatista; un Dios de vecindad, dicharachero, buscador de pleitos; un Dios infatigable, presuroso, puntual, que va a los toros, al ballet y a los partos; un Dios ventrílocuo cuya voz se deja oír en circunstancias de los más insospechadas; un Dios cowboy, disparando desde su cuaco a diestra y siniestra; un Dios avaro, heredero impaciente que tasa y esculca; un Dios versátil, frívolo, que provoca los sucesos políticos, las auroras boreales y el baile de san Vito por distraer sus ratos de ocio, un Dios, en fin, de los mil demonios, imposible, decrépito, envanecido de su curul y de sus barbas”.

No, éste no es un fragmento del Précis de décomposition de E. M. Cioran, publicado en Francia en 1946; es un texto de Equinoccio, libro de Francisco Tario, que también tiene estructura de “breviario” y está formado por aforismos, prosas breves, anécdotas e imprecaciones. Se editó en México, en una publicación sin pie de imprenta, en 1946. Y sería largo citar las afinidades, entre otras: que ambos se deleitan con el idioma, uno en la filosofía, el otro en la literatura. Incluso en su aversión hacia lo social se hermanan, salvo que Tario sí asumió en su realidad cotidiana el “suicidio” literario, y la soledad, como su verdadera condición y única trascendencia.

En las reseñas que se escribieron sobre el primer libro de Francisco Tario, La noche (Antigua Librería Robredo, México, 1943), se destaca insistentemente su originalidad, su imaginación, su lirismo, su humor macabro. No era fácil rastrear qué escritores del género “fantástico” lo habían influido, y, a fin de cuentas, como lo señaló entonces José Luis Martínez, importaba menos “husmear precedencias y raíces que describir sus propias particularidades”. Hoy, cuarenta y cuatro años después, tampoco tiene sentido, pues, como dice su hermano el pintor Antonio Peláez, “Paco no se daba el permiso de las influencias, y no por un deseo de originalidad, sino por no perder el tiempo en mundos ajenos”. Y es cierto. Un ejemplo en este primer libro es el dialogo La noche de los genios raros, antecedente de la más añeja de las obras ionesquianas, La cantante calva, representada apenas en 1950. Sin embargo, para el lector empeñado en rastrear con olfato crítico las fuentes imposibles de Tario, propondremos la célebre Antología de la literatura fantástica (Editorial Sudamericana), publicada en 1940 por Borges, Silvina Ocampo y Bioy Casares. Y no porque haya tenido que ver con el escritor que nos ocupa, sino porque el prólogo nos ahorra la tarea de meternos a definir qué es y en qué consiste el así llamado género “fantástico” en la literatura, y porque la suculenta selección permite confirmar la peculiaridad de los propios relatos de Francisco Tario.

Si todos los planos de la realidad son de la misma esencia, lo difícil será probar que la muerte existe; se trata de dejar que nuestro misterio se exprese hasta confundirse con el Gran Misterio y nos integremos a él, sin fisuras. Este planteamiento no es, desde luego, una profesión de fe en algún principio de orden metafísico, teosófico o espiritualista. Es, simplemente, una hipótesis de trabajo.

La realidad real no existe, y, por otra parte, es siempre sospechosa, amenazante, equívoca. Pero nada de truculencias, de dislocaciones bruscas, “¿acaso no somos espíritus que han tomado un cuerpo, una apariencia, y que luego se disuelven en aire y en invisibilidad? (Thomas Cariyle en la Antología citada). ¿Entonces? Hay que buscar puertas, puertas para salir, salir siempre, irse, para nunca regresar ni devolverse. ¿Y de dónde, y hacia dónde?, ¡ah!, pues eso sí quién sabe, porque da igual acostarse a dormir y entrar en un sueño, para jamás salir de él, que despertar para encontrarse durmiendo en el sueño de otra persona; o soñar que uno despierta en su propio sueño a su propia muerte que, por otra parte, puede tratarse únicamente de una pesadilla, ya que el dilema es siempre igual: no saber uno si realmente vive o está muerto, si es uno el que es o cree ser, o el que los demás creen que uno es; si existe un límite entre lo que se ve y lo que se percibe, entre lo que se dice y se calla, el ruido y el silencio, la luz y lo oscuro, lo asible y lo inasible, lo fantástico y lo onírico, lo imaginario y lo que salta a la vista por su evidencia lógica, científica, entre lo razonable y lo sobrenatural. ¿Quién es quién y qué es qué? Los hombres pueden ser cosas o animales, los animales cosas, las cosas hombres y animales… o fantasmas, todo y todos, pues, sin duda, hay más alternativas que únicamente las de vivir o morir.

Y quede claro que no se habla aquí de ninguna sensación del género kafkiano; ni de las asociaciones tipo Golem o Dibuk (nombre dado en el folclore judío a un alma migratoria que pertenecía a un pecador y que entra en una persona viva, y rehúsa abandonarla a no ser por exorcismo), ni de teoría alguna sobre metempsicosis, transmigraciones, reencarnación o cosa por el estilo. No hay en Francisco Tario filosofía previa sobre la vida, la muerte o el más allá, ni concepción elaborada respecto a lo sobrenatural, lo fantástico, lo religioso, lo literario, etc. Se diría que en él lo único que existe con fuerza arrolladora es la pasión por la aventura de escribir, de escribir, con minuciosa voluptuosidad, el “inefable rumor” de la vida, y del transcurrir de la existencia humana.

“… un murmullo selvático… un susurro manso, lento, de hojas, de alas, de telas estampadas en lindo colores; y también de páginas, como de páginas de un libro; y de voces, voces no escuchadas nunca en ningún bosque, voces primaverales y lánguidas, mitad voces mitad lamentos, suspiros increíblemente prolongados, no de dolor, de dolor no, sino de un bienestar inefable como si suspirasen los serafines en los calendarios o de pronto se hubiese levantado un impalpable céfiro que arrullase ceremoniosamente los árboles”, (Tapioca Inn. Mansión para fantasmas, Tezontle, México, 1952).

Sí, “¡qué simple y caprichosamente suelen ocurrir las cosas!” Todo es tan circunstancial e imprevisible, tan quebradizo —como un cristal de agua—, tan sutil y, y no nos engañemos, tan lóbrego y constante, tan tediosamente melancólico. La escritura de Tario atrapa al lector en una red de invisibles hilos muy elásticos —de tan lírica— pero fatalmente reales y férreos a la postre, como si en el transcurso de la lectura no se hubiese percatado de una muy fina lluvia y, al final, se encontrara empapado. Y esa fina lluvia es una bien dosificada mezcla de humor negro, nihilismo, sentido de lo grotesco, de irrupción de lo insólito, desenfadado irónico y mordaz desencanto. Hay, detrás del “inefable rumor”, un gusto anticipado de muerte, el grito sordo —como un par de pantuflas raídas que se arrastrara sigilosamente en un espeso lecho de hojas secas— que caracteriza al vivir humano. Pues la existencia de los hombres es mezquina, crédula, lamentable, y, en general, sin grandeza alguna. ¿Y el amor?: “Sumergidos en lo profundo, fuimos absorbidos por la libertad sin medida. Mas el mundo, al fin, nos salió al paso”.

En la escritura de Francisco Tario hay una fluida y ágil capacidad de descripción, un exquisito dejo poético casi irónico en sus imágenes, un gusto acucioso por los detalles —olfativos, culinarios, en la indumentaria, en los gestos— inusitados, nimios en apariencia pero que pueden retratar intensamente a un personaje, una situación o un sentimiento. Una festiva conciencia de lo que de grotesco existe en la especie humana, especie de escaparate de tienda de muñecos. Un sentido del humor que exacerba lo absurdo y ridículo de la humanidad, pero que también amortigua la humillación de ser tan humanamente frágiles en nuestros miedos y cobardías, tan vulnerables en nuestras desdichas. Una apremiante sensación de paso del tiempo, pero visto como a distancia, lejos, un esbozo que se hiciera al azar de una nube, un árbol, un cuerpo reclinado en una banca vacía, una calle cerrada por un muro. Y, también, a veces, las más de ellas, una enorme sensación de irrealidad, “bien como al despertar de un sueño, bien como al entrar en él”; o como si la personalidad “fuese anulada gradualmente por otra personalidad intrusa que ocupara su lugar”; una atmósfera de cuento de horror, nebulosa, inmisericorde; un sentimiento de irracionalidad que no proviene de que a la realidad le falte o no coherencia, sino de la incapacidad de percepción del hombre, de la limitación de sus sentidos; de ahí que todo resulte de pronto tan extraño e inesperado, enigmático, extravagante, y tan risible. Los fantasmas se hacen hombres y los hombres fantasmas: no hay umbrales. Las cosas están tan contaminadas de humanidad como los seres humanos cargados de materia. ¿Quién dice que un alma no puede decidir cambiar de cuerpo, o un cuerpo desembarazarse de su alma sin por ello necesariamente morir? Para la vida quizá no hay más que un desenlace: la muerte. Pero, ¿y para la muerte?

Uno de los rasgos específicos de la escritura de Tario es trastocar el sentido convencional de las frases hechas, las descripciones, lo que se considera lógico y sensato, lo que se conoce como “sentido común”, o se hace “como Dios manda”. Hay metáforas tan inesperadas como comparar unas botas a “un delicioso par de nutritivas salchichas”; o caracterizaciones tajantes como la del buscador de fantasmas en Tapioca Inn, “Mr. Gustavo Joergensen —dos metros, cuatro centímetros, noruego, siete millones de glóbulos rojos”—; o de la maître del trasatlántico Celeste Aída, parado en el comedor “como un escuálido ciprés en un olvidado cementerio”.

En un aparente estilo de cronista de página roja inglesa (ya se sabe: sin sensacionalismos o exotismos: lacónicamente), Tario despotrica contra los escrúpulos y pruritos patrióticos, las certezas científicas y sus logros, la respetabilidad y el sentimentalismo de las clases medias, y la frivolidad y esnobismo de la burguesía. Burlón, impertinente y corrosivo, se ríe hasta del misterio mismo, lo eventual, enigmático e inasible (esencia de sus textos), manteniendo en el lector una expectativa similar a la de los mejores relatos de terror y crimen o a la de los dramas románticos, en un lenguaje que también sabe ser bello, cálido, seductor, femeninamente seductor.

Lo femenino es, en efecto, otra de las especificidades en los textos de Tario, su tónica subterránea. Y no es únicamente porque la figura de la mujer—hermana, esposa, madre, amante— está siempre ahí, “ardiente, olorosa y sagrada”, “silenciosa y tenue”, eterna desconocida, Diosa blanca, presencia que aprisiona como un lecho de sargazos, espeso, sensual, delicuescente; sino porque la atmósfera general que baña el mundo —los mundos— de Tario es una atmósfera de aguas primigenias, matriciales, andróginas. El mar, la lluvia, los espejos, las hojas de los árboles, los aromas, las ventanas, los jardines abandonados, los trajes y vestidos, los barcos, los cuartos con sus rincones y penumbras, los cementerios, féretros, cajones, cofres y armarios, los fantasmas, lo silencioso y sus murmullos, la música, los estanques, las bañeras, pertenecen a la esfera del ánima, el ámbito de la ensoñación, y la ensoñación, dice Gaston Bachelard (Breviario 330, FCE, México, 1982), es de esencia femenina. Y, al igual que Bachelard, Tario es un soñador de palabras, un soñador de palabras escritas, llenas de locuras, quimeras, onirismos, memorias de infancia, de imágenes móviles, imaginantes.

“[…] entretanto un ser humano no haya aprendido a aceptar todas las mágicas posibilidades que nos ofrece la vida —aun aquellas que pudieran parecernos más inadmisibles y remotas—, uno no podrá tener la certeza de que ese ser existe plenamente, puesto que sólo de ese modo es como el hombre entra a formar parte de la vida tal cual es —poderosa y mágica, sorprendente—, y como, de paso, logrará honrar con justicia y rendir culto a su imaginación fantástica” (Una violeta de más, Nueva Narrativa Hispánica, Joaquín Mortiz, México, 1968).

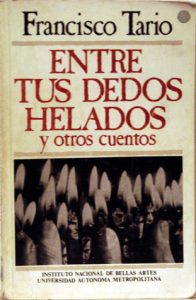

Prólogo a Entre tus dedos helados y otros cuentos, de Francisco Tario (UAM/INBA, México, 1988). Incluido en el libro A campo traviesa, de Esther Seligson (FCE, México, 2005, pp. 135-140). Recuperado para la edición digital de Confabulario.