Zurdo contrariado

Clásicos y comerciales

/

POR CHRISTOPHER DOMÍNGUEZ MICHAEL

Pasados más de dos años de la muerte de Ricardo Piglia (1941-2017) hago la lectura del segundo y del tercer tomo de Los diarios de Emilio Renzi (Anagrama 2016 y 2017), el último de los cuales apareció ya de manera póstuma. Si el primer tomo no logró entusiasmarme, aplaudo la obra entera, como si Piglia me hubiese persuadido (incluso en aquellas ideas suyas ante las cuales discrepo) de que puede ser mi amigo, como lo son esos autores contemporáneos con quienes creemos habernos ganado el derecho a la relectura, aunque sea la de un fragmento, que siempre es mucho, como lo sabe el diarista.

El segundo Renzi va de 1968 a 1975 y se subtitula “Los años felices”, y vaya que lo fueron para un Piglia muy lejos todavía de publicar Respiración artificial (1980), con la prueba de la dictadura militar por venir: el encuentro entre Kafka y Hitler necesitaba de la intermediación fantasmal y desde luego siniestra de Videla, esa tumba sin nombre. Aunque concibió, acaso pomposamente, sus Diarios, tan literarios, como un meta-texto donde a veces aparece –cortazariana– la caligrafía de alguna de sus mujeres, Piglia nunca se dejó engatusar por el posestructuralismo (“Toda referencia explícita al vacío, la ausencia o el fin de la literatura misma, invade la ética y es idiota”), asumiendo, primero, el formalismo ruso, mientras despreciaba, con tino y discreción, las fatuas modas parisinas.

Contra Viñas, el amigo sartreano y escritor público (como “Günter Grass y Norman Mailer”) que lo atraía y le repugnaba a la vez porque le robaba libros a Pepe Bianco y se los regalaba, Piglia prefería lo anglosajón. Suyos eran ese dios, que aunque remoto sigue siendo Faulkner y Hemingway, esa mercancía pasajera, como lo sospechó Renzi. A Piglia, vía Princeton, lo esperaba el destino de ser un verdadero escritor continental y parece haber construido su obra contra el energuménico –banal en su ingenio– David Viñas (1927-2011), condenado a la fama local, a la idolatría de la izquierda, a la epopeya militante.

Piglia, a diferencia de su maestro Viñas, no vino exiliado a México porque no pudo y luego no quiso, pero tenía una clara conciencia, no muy argentina debo decirlo, que norte y sur de nuestras letras, están aquí y en el Río de la Plata. Fue un escritor fecundado no sólo por Rulfo (su silencio le parecía una poética, otra forma de narrar) y por Onetti, sino leal a un heterodoxo hoy medio olvidado fallecido en Cuernavaca (Manuel Puig) y atento –hasta los celos– a lo publicado por sus contemporáneos mexicanos José Agustín y Gustavo Sainz o subscrito a El corno emplumado, de Margaret Randall y Sergio Mondragón. Admiro la naturalidad exigente con la cual Piglia fue americano, sin desdeñar por razones ideológicas a un Borges (a quien Bianco le leyó Respiración artificial), entonces accesible bajándose del ómnibus cerca de Retiro, y tan pendiente de las novedades francesas como de las mexicanas, sólo superadas, en su apetencia, por la novela negra de los gringos.

Asusta, desde luego, la frivolidad y hasta la juguetona indiferencia con que Piglia y sus amigos, quienes entonces no necesitaban asumirse de izquierda aunque lo fueran, miraban las aventuras vecinas de los tupamaros uruguayos y cómo empollaron, inadvertentes, a la guerrilla local, bajo la tibia temperatura del generalato de Onganía. Jugaron con fuego y el incendio los alcanzó, en una época donde la revolución permanente era, redundante, el Zeitgeist. A Piglia lo indignó el caso Padilla en 1971, en cuyas pendencias comprobó su desconfianza ante Cortázar en su peor versión, la castrista, pero en Renzi II, el diarista, como tantos intelectuales de Occidente en los siniestros años setenta, sigue buscando en la acera los fragmentos de Marx (y de Freud) que debidamente recolectados y pegados, restaurarían el vitral del mundo y peor aún, nos permitirían mirar el país de la utopía. Modelos para armar, tristemente: “Una generación”, dice Renzi, “es una serie dispersa, no cronológica, de lecturas y de rituales comunes, que envejecerán con nosotros”. Por eso le parece que Octavio Paz siempre “se equivoca” y prefiere (no es el único caso), la lucidez de los verdaderos reaccionarios (Pound, Céline & compañía) a las ambigüedades de un liberal cuando despierta.

El Piglia menos interesante es el tallerista, es decir, el orfebre que abre la trastienda de su negocio y nos describe, a través, de “series”, como él las llama, cómo escribe y cómo escribirá. Si algo demuestran Los diarios de Emilio Renzi, cerrando su obra, es que Piglia careció del genio y hasta del empeño, del novelista. Como intelectual fue una figura de primera línea y les creo a algunos amigos, quienes fueron sus alumnos, cuando lo recuerdan como un profesor extraordinario. Es capaz de tejer una relación insólita entre Wittgenstein y Tolstói, en Los diarios de Emilio Renzi, pero más allá de Respiración artificial, su ficción es derivativa, enamorado –borgesiano al fin y al cabo– de la novela policíaca como investigación. Piglia nunca supera a Renzi.

Con Los diarios de Emilio Renzi III. Un día en la vida vienen “Los años de la peste”, la no por previsible menos aterradora crónica de la vida cotidiana tras el golpe de 1976, donde Piglia y otros valientes, con la revista Punto de vista (fundada en 1978), se las arreglan para sobrevivir como críticos. No en balde, los diarios terminan formalmente con la Guerra de las Malvinas en 1982, el principio del fin de la dictadura y es notorio el temor a escribir algo comprometedor, como antes, durante el segundo peronismo –el de Cámpora (otro fallecido en Cuernavaca) y el de Isabelita– sólo se distingue, en Renzi II, el odio de todas las facciones por la democracia. Por algo será que Piglia nada dice aquí de su viaje a China durante la Revolución Cultural Proletaria.

Como pocos, Piglia entendió a profundidad qué es la crítica literaria y la trilogía de Emilio Renzi, su álter ego es informalmente una obra maestra, porque explica la progenitura de la creación sobre la crítica. Así como desde fines de los sesenta, Piglia se dio cuenta de que el mestizaje a producirse era entre la novela y el ensayo y no, como lo creían un Sarduy o un Saer, entre la poesía y la novela, en 1981, encontramos este fragmento fecundo:

“El escritor como crítico. La crítica no ha incorporado el trabajo de los escritores (sobre todo a partir del siglo XIX).

La crítica literaria está atada a los saberes externos (por eso envejece).

La crítica como saber compartido: la lingüística, el psicoanálisis, la sociología.

Terreno inexplorado (en el muy agotado campo de la investigación literaria): el aporte de los escritores a la teoría y a esa reflexión sobre la literatura. Un escritor no tiene nada que decir sobre su propia obra, pero tiene mucho que decir sobre la literatura.

Mi lista es amplia: Pound, Brecht, Borges, Valéry, Gombrowicz, Auden, Eliot, Calvino, Pasolini. He citado ya una frase de Faulkner: ‘Escribí El sonido y la furia y aprendí a leer.’ La escritura cambia el modo de leer.” Por ello a Piglia, como a Franco Fortini, Henry James les parece el mejor crítico literario del siglo XIX y es probable que tengan razón.

La parte final, no cronológica del Renzi III, es una disertación notable, entre otras cosas, sobre el olvido. El olvido en general, etimológico y artístico, pero seguido del olvido de sí mismo, debido a la crueldad de la enfermedad padecida por Piglia, hombre-literatura quien dedica páginas y páginas a imaginar el futuro no sólo de la Argentina o del planeta, sino a la historia literaria en doscientos años, cuando el email, Facebook o el Twitter sean asuntos arqueológicos. Y peor aún, imagina cuando una línea como “La literatura debe ser hecha por todos y no por uno, la frase del uruguayo Lautréamont”, será la superada consigna de una edad remotísima.

Cercana su muerte, como lo dijo otro escritor condenado a no poder usar sus manos para escribir –Juan García Ponce–, parece decirnos Ricardo Piglia (zurdo contrariado), en su caso grabándose a sí mismo gracias a un artefacto minúsculo, que el mundo nunca se va a acabar. Escucharlo se agradece.

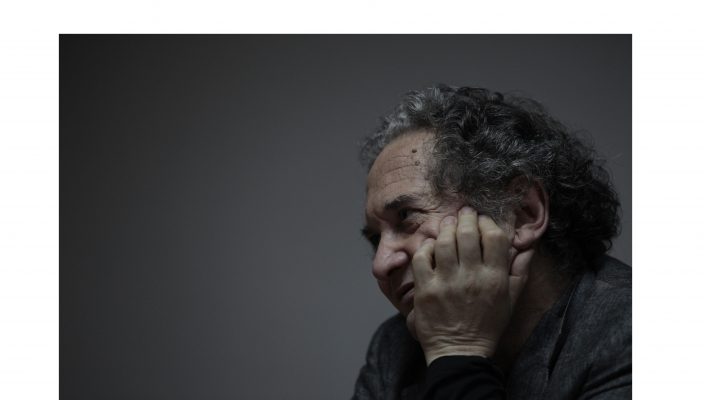

FOTO: Ricardo Piglia en Caracas en agosto de 2011, durante su visita para recibir el Premio Rómulo Gallegos. / Xinhua

« Marcelo Martinessi y la sutileza socavadora Cuentistas secretas »