El espía en Ginebra

POR GUILLERMO FADANELLI

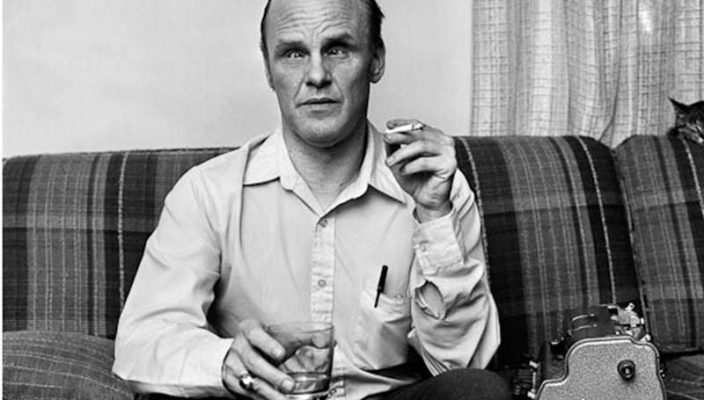

El señor leía libros. Y lo hacía con mucho cuidado, como si temiera perderse una coma que más tarde habría de extrañar a la hora de terminar la lectura. Yo lo miraba desde mi ventana mientras una suave ginebra en las manos despertaba mi mente. Me imaginaba que era yo el escritor del libro que aquel hombre leía. Hasta que él no hubiera concluido la última página no tenía yo que escribir nada más. Esa libertad imprevista me permitía beber varios vasos de ginebra al día y esperar a que mi mujer llegara, abriera la puerta de mi estudio y me dijera: “Otra vez con el vaso en la mano.” Podría darse una situación diferente, que antes de que mi mujer entrara y me dijera “otra vez con el vaso en la mano”, una cucaracha se le adelantara y se inmiscuyera al interior de nuestra modesta casa. “¿Cuál de ambas cucarachas llegará primero?”, me preguntaba a mí mismo y sonreía fiel a mi costumbre de celebrar los pensamientos que no podía dominar.

Lo cierto es que mi mujer no es bajo ningún aspecto una cucaracha y sí una belleza que haría temblar incluso al hombre más prudente, una belleza que me siento incapaz de describir porque apenas lo intento deseo arrojarme sobre ella y beberla como haría un niño recién despierto y hambriento frente a un rebosante vaso de leche tibia. ¿Sabría esto el señor que lee libros? Lo dudo mucho; si bien Laura tenía que pasar ante su ventana para llegar a nuestra casa, este señor apenas si desatendía su lectura. A ello habría que agregar un hecho en verdad desconcertante: Laura se vestía de manera en exceso discreta e incluso era experta en pasar como una mujer anodina, una más entre las tantas mujeres que trabajan en la gran ciudad atrapadas por un estricto horario de oficina. Mis sentimientos al respecto eran de absoluto desconcierto porque si uno vive con una mujer hermosa tiene el deber de presumirla y sentirse afortunado. Yo creo que quien diga lo contrario miente y que las mujeres hermosas están allí para ser presumidas y mostradas como un obsequio de la fortuna.

El señor leía libros, y se lo tomaba con calma. Y podía yo embriagarme bebiendo toda la ginebra del mundo porque aquello marchaba en verdad despacio.

—Deja de espiar a los vecinos y ponte a escribir. La ginebra te cambia el carácter, no me gusta la manera en que miras ni sonríes cuando bebes—. Laura no se imaginaba siquiera lo que sucedía en esos momentos dentro de los cuartos enloquecidos de mi mente.

—No estoy espiando a nadie, soy un observador nato —respondía yo.

Una tarde tomé la decisión de salir a la calle, atravesar la estrecha calle que separaba ambas aceras y tocar a la ventana del señor que leía libros. Era un hombre amable y su medio centenar de años se disimulaba bien tras su abundante cabellera. Le dije que era yo su vecino y que sentía curiosidad por su pasión hacia la lectura, lo cual dio pie al comienzo de una conversación mundana y a una amistad cordial cuyo desenlace ninguno de los dos lograría siquiera imaginar. Cada vez que yo me pasaba de tragos y estaba de buen humor me acercaba a su ventana con el propósito de comenzar una charla que me devolviera a la tranquilidad. La constante ausencia de Laura me causaba una ansiedad vertiginosa y en mi mente las cucarachas despertaban y bailaban sobre mis sesos. Como sucedía casi siempre que lo visitaba, mi vecino me invitaba a entrar a su casa y me ofrecía un vaso de agua lamentándose de no tener nada más que ofrecerme. Y si yo me presentaba con una botella en mis manos él no tenía ningún inconveniente y me ofrecía un vaso para que me sirviera yo mismo el contenido de esa botella.

—Usted tiene suerte de vivir solo —le dije, aun cuando yo mismo no creyera en mis palabras—; las mujeres no ven con buenos ojos a quienes bebemos un poco de alcohol. Creen que si uno comienza a beber ya no puede detenerse. Cuando Laura me descubre con un vaso en la mano me dice: “otra vez con el maldito vaso en la mano.”

—¿Laura es su mujer? —me preguntó el señor de los libros.

—Sí. Seguramente usted la ha visto pasar frente a su ventana, es la joven guapa de cabello cobrizo.

—No, en realidad no recuerdo haber visto entrar a una mujer a su casa. Ya ve, me la paso metido en los libros.

Es verdad si afirmo que me ofendí bastante y desee darle la espalda al vecino y volver a mis asuntos. ¿Cómo es que una mujer tan atractiva y buena en carnes podía pasar inadvertida para un hombre, por más que éste presumiera de ser un magnífico lector? La culpa de dicha distracción la tenía Laura debido a su manera de vestir. Cuando ella me decía “Otra vez con el vaso en la mano”, yo tendría todo el derecho de responderle: “Y tú otra vez con esa maldita ropa de obrera.” ¿De qué se escondía? A su trabajo se desplazaba en bicicleta o a pie, y durante su marcha pocos ojos masculinos la acosaban o perseguían.

—Si me permite, creo saber de quien se trata —así interrumpió mi pensamiento el señor que leía libros—, ¿es una joven como de veinticinco años que conduce una bicicleta?

—¡Sí, esa misma!—, exclamé lleno de entusiasmo. Había llegado el momento de presumir.

—No recuerdo bien su rostro, ni mucho más, pero sé que entra a su casa empujando una bicicleta. ¿Ella es su esposa?

—Sí, y le aseguro que si pusiera usted atención en ella no encontraría otra mujer igual —apuré el vaso de ginebra y rematé mi oración—: si la viera usted alguna vez desnuda ya no podría conciliar el sueño.

—No dudo de su palabra, mi buen amigo, pero creo que la ginebra lo hace exagerar. Las mujeres no son más que eso, mujeres. Lo que importa son los sentimientos. Usted la quiere y por esa razón dice lo que dice, pero es bueno y provechoso que la ame con tanta intensidad. En cambio yo, usted lo ve, soy un solitario.

—Los sentimientos… es verdad, pero si una mujer no se acuesta conmigo entonces sólo es media mujer —dije y en seguida me arrepentí. ¿Por qué molestar a mi vecino haciendo comentarios ordinarios y fuera de lugar?

La amistad entre aquel hombre sosegado y medio viejo continuó por una escasa razón: las cucarachas que bailaban sobre mis sesos habían dado pie a un plan que se cumpliría en el futuro casi al pie de la letra. Todos los planes que realizo terminan yéndose al excusado, pero cuando las cucarachas se ponen a bailar las cosas cambian, y mucho. Cierta noche, durante una de mis intempestivas visitas a su hogar, insistí en que el hombre de los libros me acompañara a beber de mi ginebra. Como era de esperarse en un hombre gentil y buen anfitrión él no se resistió. A leguas se notaba que mi vecino no tenía la costumbre de atormentar su garganta ni tampoco de desvelarse. A media noche, cuando el contenido de la botella había desaparecido y mi nuevo amigo se encontraba ebrio le propuse que me acompañara a mi casa.

—No tiene, caso, es una necedad. Es hora de dormir para todos—. Sus palabras lentas apenas si flotaban camino a mis oídos.

—Venga conmigo y no se arrepentirá.

Una vez aceptada mi propuesta y ya dentro de mi casa le rogué al invitado guardar discreción y silencio. Laura dormía en nuestra recámara como solía hacerlo en seguida de tomar una ducha, con la cabellera cobriza dispersa sobre la almohada. Tuve suerte de que esa noche, precisamente, ella estuviera casi desnuda, y además cansada después de una larga jornada de trabajo. Aquel hombre no podría ya negar lo que sus ojos estaban a punto de descubrir y no volvería a decir algo tan estúpido como “las mujeres no son más que eso, mujeres.” Mis instrucciones fueron sencillas:

—Amigo mío, dejaré la puerta de la recámara entreabierta y usted mirará a mi mujer sin hacer ninguna exclamación. Vea lo que usted vea no intervenga, ni vaya a hacer ruidos extraños porque eso me costaría una pelea con Laura. Usted no la conoce, es capaz de acuchillarnos a ambos aprovechando que hemos bebido un poco y no podemos defendernos.

—No puede ser… esto no me parece correcto… y creo que… —así balbuceaba mi amigo, tambaleante y desconcertado. Tuve que propinarle unos leves empujoncitos para que se acercara hasta el lugar de su butaca junto a la puerta entreabierta de la recámara.

En seguida caminé hacia la cama e hice a un lado las sábanas que cubrían a Laura. Me acomodé junto a ella y toqué sus pezones, hecho que en nuestro lenguaje íntimo significaba: es hora de comenzar a ser felices. La luz de una lámpara de buró iluminaba su cuerpo y si bien yo no ponía atención en el vecino, podía advertir su respiración acelerada.

—Déjame, estás borracho —dijo Laura.

—Sí, estoy ebrio, y quiero meterme dentro de ti —utilizaba este lenguaje porque sabía que teníamos público. De no estar el vecino observándonos le hubiera dicho algo puerco, una grosería a los oídos o algo no tan correcto. ¿Qué carajos era eso de “quiero meterme dentro de ti.” Pero el señor que leía libros no me agradecería, estoy seguro, otra clase de lenguaje. Incluso borracho la presencia del hombre culto me impedía hablar con naturalidad y acudir a las majaderías o a las expresiones comunes. ¿Qué pasaba conmigo? ¡Puta madre!

Laura cedió y las cucarachas volvieron a bailar sobre mis sesos, y la ginebra se diseminó en mi mente hasta que, después de un tiempo, caí dormido sobre un cuerpo en forma de balsa que, al ladearse, me tiró a un costado de la cama. Y los sueños salieron sobrando.

Durante los días siguientes a aquella noche, mi nuevo amigo y vecino corrió la cortina de su ventana y no tuvimos ninguna clase de contacto visual. Por más que yo observaba hacia la calle su casa carecía de vida o movimientos. “Deja de espiar a los vecinos y ponte a escribir, huevón”, me decía Laura y obtenía de mí la misma y reiterada consideración: “No estoy espiando, soy un observador nato.” Así pasaron varias semanas hasta que una tarde descubrí a mi vecino saliendo de su casa y de inmediato me apresuré y corrí a enfrentarlo.

—¿Cómo está, amigo?, —dije—. Creí que se había mudado de barrio.

—No, como cree usted, yo nací en este barrio y tal parece que aquí moriré—. ¿Sería consecuencia de mi imaginación o sus ojos se habían vuelto más negros y brillantes?

—Quiero disculparme por aquella conducta mía, la noche en que lo he obligado a beber, no es mi costumbre, quiero decir que no es mi costumbre obligar a beber a nadie.

El hombre de los libros, pequeño y enjuto como era, me respondió insuflando sus palabras de fortaleza y amabilidad.

—Es curioso, la primera vez que usted tocó en mi ventana estaba yo leyendo las historias de Heródoto que recién acabo de terminar. De hecho he corrido las cortinas para no distraerme y terminar con el libro. ¿Lo ha leído usted?

—No, me temo que soy un escritor bastante ignorante respecto a los griegos.

—¿No sabe usted quién fue Candaules, la mujer de Candaules o Giges? ¿Sabe de los heraclidas y de los reyes lidios?

—Lo siento, me hace usted sentir vergüenza.

—Estaba totalmente seguro de que había usted leído el principio de Los nueve libros de la historia. En fin, tengo prisa. Le deseo mucha suerte con la ginebra.

—Me pondré a escribir, es todo lo que sé hacer—. Dije a manera de despedida en tanto observaba la figura ambigua de ese hombre doblar la esquina y a Laura en su bicicleta aproximarse hacia donde yo me encontraba. “Qué hombre tan culto e idiota —pensé—; no darse cuenta de lo hermosa que es mi mujer. Espero que no le haya quedado la menor duda al respecto.”

Entonces sentí las manos de ella sobre mi cuello y también su voz pícara que me decía:

—¿Has pasado de espiar a los vecinos y ahora los abordas en la calle? Vamos a casa, te prepararé algo de cenar, tengo mucha hambre.

—Soy un observador nato… —añadí, pero mi mirada seguía perdida en algún lugar de esa calle.

« Un comunista mexicano preso en Siberia La novela avasallada »