1833, el año de la cólera en México

/

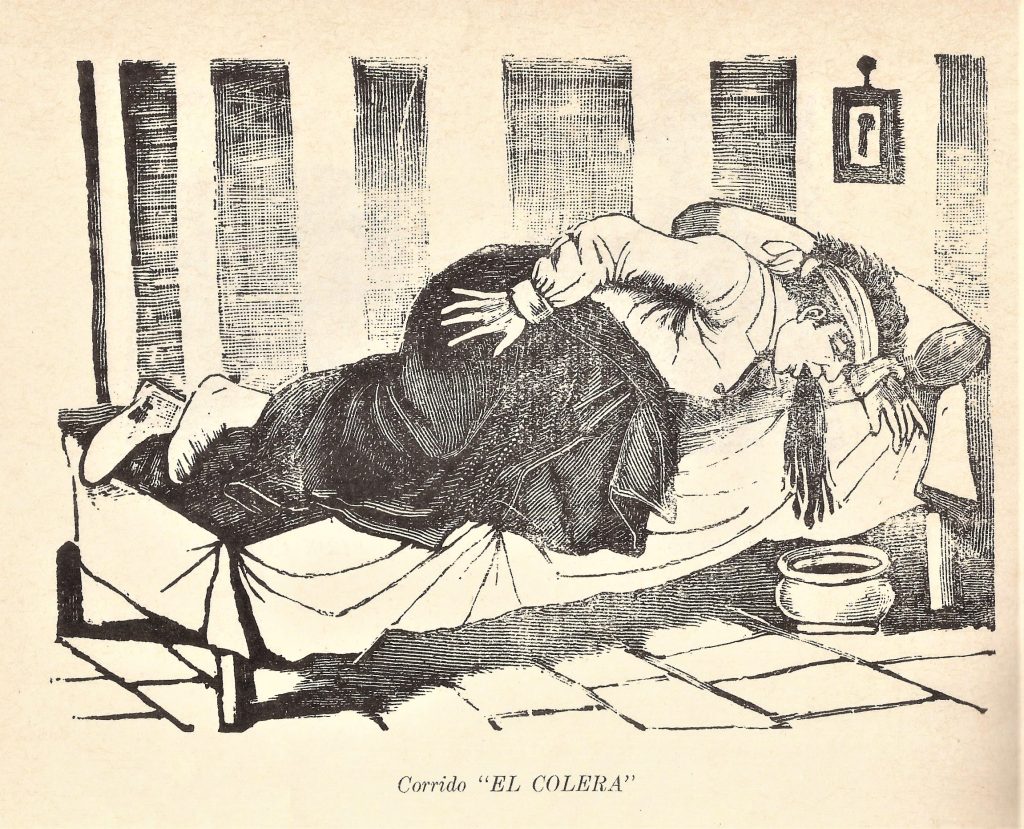

En los primeros años de la vida independiente del país, una epidemia puso al desnudo la precariedad de una sociedad que, para sobrevivir, debió adaptarse a una nueva realidad

/

POR EDGARDO BERMEJO MORA

1

El nombre que designa al síntoma postrero de la enfermedad conocida como el “cólera-morbo” resulta perturbador: el cólico miserere. Una oclusión intestinal severa y extremadamente dolorosa, acompañada de diarrea, fiebre, convulsiones, vómito de excrementos y sangre, deshidratación y muerte a las pocas horas –máximo 48, pero solían ser mucho menos– de haberse contraído el mal.

En ese estado de agonía, mientras el rostro de la víctima adquiría un tono azul y mortecino, los conocidos del enfermo se reunían a su alrededor para cantar el miserere (en latín “apiádate, ten piedad”), una plegaria para pedir a Dios no ya salvar al moribundo, sino tan sólo suplicar a coro que se lo llevara cuanto antes.

La bacteria responsable del cólico miserere, la vibrio colerae, apareció por primera vez en la ciudad india de Calcuta hacia 1817, matando en menos de una semana a veinte mil personas, y tras su lenta expansión por los cuatro continentes, dos décadas después había adquirido la dimensión de una pandemia que iba dejando a su paso una secuela de cientos de miles de muertos en el planeta. Se le llama cólera porque los enfermos vomitaban mucha bilis (cholé en griego es bilis).

El cólera se trasmitía vía fecal y oral, principalmente a través del agua y los alimentos contaminados por las heces fecales o el vómito de los contagiados. En un tiempo donde la insalubridad, la escasez de agua potable, la ausencia de antibióticos, la falta de higiene personal, el hacinamiento y la miseria eran parte del paisaje planetario, la epidemia se expandía a gran velocidad.

Ante la falta de sistemas de drenaje, en la mayoría de las ciudades al excremento humano solía arrojársele a la calle. La inmundicia de todos los días era recogida más tarde por carretas empujadas por caballos o mulas. Ríos, arroyos, acueductos, pozos y acequias eran presa fácil de la bacteria, lo mismo que mercados y puestos de comida. Y si bien la enfermedad cobraba al principio un mayor número de víctimas entre la población de los barrios miserables, una vez expandida no distinguía edad ni clases sociales.

Tras su aparición en la India, se sabe que hacia 1820 alcanzó vastas regiones de China y del sudeste asiático. Por los mismos años se expandió en el Medio Oriente. Desde China llegó a Rusia en 1823, de ahí viajó a Polonia y Alemania, y hacia finales de la década ya estaba presente en la mayor parte de Europa. Nada podía contenerla. Los grandes ríos del planeta, que sirvieron por milenios para comunicar civilizaciones, fueron esta vez el medio de transporte ideal para una bacteria extraordinariamente mortífera.

Francia e Inglaterra sucumbieron al Cólera en 1830. Dos años después un grupo de 700 colonos irlandeses se embarcaron rumbó a Canadá en busca de una nueva vida. Cuando por fin llegaron a Montreal y Quebec sólo quedaba un centenar a bordo. El resto sucumbió a la enfermedad al cruzar el Atlántico y fueron arrojados al mar. Con este puñado de sobrevivientes llegó finalmente la bacteria asesina al continente americano. En julio de 1832 atacó la ciudad de Nueva York, que en menos de una semana cifraba tres mil muertos.

Desde Nueva York los vibriones del cólera se encaminaron por la costa Atlántica de los Estados Unidos y en el mes de noviembre ya se encontraban en la ciudad sureña de Nueva Orleans, donde se produjeron al menos cinco mil muertes.

En México se sabía desde hacía tiempo de esta amenaza y a pesar de la lentitud con la que viajaban las noticias se tenía muy presente su inminente arribo al continente americano. Conforme se acercaba el intruso, y se hacía ineludible su irrupción, crecían el miedo y los rumores –uno de ellos, de diciembre de 1832, aseguraba en Chiapas se habían presentado las primeras muertes, pero resultó falso–. A esas alturas la duda no era si habría de llegar, sino cuándo y por dónde.

Se temía especialmente su llegada por Veracruz, puerta de entrada habitual de otras epidemias del pasado (viruela, fiebre amarilla, vómito negro, peste), y por lo tanto el Ayuntamiento del puerto ordenó sacar a los presos de San Juan de Ulúa para encargarse de la limpieza de las calles, entre otras medidas sanitarias que se anticipaban a su arribo.

A finales de diciembre de 1832 el gobierno de Manuel Gómez Pedraza –en las primeras horas de su regreso forzado a la presidencia– envío comunicaciones oficiales a todos los gobernadores del país llamándoles a tomar medidas precautorias. Básicamente les pedía mayor esmero en la limpieza de las calles y muladares, y a los ciudadanos recomendaba cuidar “que el interior de sus casas

se conserve limpio, sin permitir el acopio de basuras ni de otras materias pútridas capaces de infestar el aire”. Fuera de eso poco se podía hacer, el gobierno federal y los estados libraban por entonces una nueva revuelta política que les distraía por entero de cualquier otra acción sanitaria. Las autoridades en los estados respondían quejándose de no tener los fondos para emprender dichas acciones.

Pese a todo, por aquellos meses en algunas ciudades apuraron la construcción de cementerios en las periferias, en otras se ampliaron los espacios dentro de los hospitales y lazaretos, se mandaron a imprimir folletos y cartillas informativas, y se publicaban bandos de policía (es decir, de comportamiento urbano) que obligaban a los carretoneros a recoger la mierda de las calles dos o tres veces al día.

El Ayuntamiento de Puebla imprimió un folleto con diversas recomendaciones de alimentación, higiene y conducta para los futuros contagiados y sus familias: se recomendaba “evitar los trabajos agotadores, no trabajar de noche, abstinencia sexual y evitar los trabajos demasiado vivos. Se debe asear al enfermo y lavar sus ropas aparte con mucha agua, y jabón, vestirlo y cuidarlo de corrientes de aire”.

Los obispos y los curas se daban vuelo anunciando el inminente flagelo divino, en castigo de las almas pecadoras, y a consecuencia de un gobierno que amenazaba con nuevas leyes para restarle al clero poder económico e influencia.

Gómez Pedraza era un político tan débil como el gobierno que encabezaba. Con el aval del general Santa Anna recién había regresado del exilo para ocupar la presidencia en los últimos meses de su mandato constitucional. En septiembre de 1828 Obtuvo la mayoría de los votos de las legislaturas estatales, en una elección en la que compitió con Vicente Guerrero, pero los partidarios del Caudillo del Sur se alzaron en contra de los resultados, durante los famosos motines de la Acordada y la destrucción del Parián, lo cual forzó su renuncia anticipada y su salida del país.

Se exilió en París por casi dos años y antes de su regreso pasó algunas semanas en Filadelfia primero, y luego en Nueva Orleans, de manera que venía huyendo de la pandemia y conocía los alcances del estropicio. Pero faltaba muy poco para concluir su mandato. La polarización política del país, sacudido por asonadas militares incesantes, y las arcas públicas al borde de la quiebra, le dejaban un mínimo margen de maniobra. Había que esperar lo peor.

Así fue. En las celebraciones navideñas de 1832, antesala de lo que habría de venir, se organizaron en diversas ciudades tedeums y procesiones suplicantes que acudían a la intervención divina para frenar la amenaza.

En la ciudad de Zacatecas se imprimió una novena dedicada a San Roque, patrono y protector de las epidemias:

O Roque por el amor

que a Jesucristo tuviste,

y por todo lo que hiciste

a honra y gloria del Señor;

Te pido un solo favor

con el más ferviente anhelo,

y es que me libre tu celo

en esta peste fatal

de la cólera del mal

o que te goce en el cielo.

Por esos mismos días de fin de año los partidarios de las logias yorkina –liberales– y escocesa –conservadores– confabulaban para obtener los favores del general Santa Anna, el héroe de la derrota de la última derrota de los españoles en Tampico de 1829. El “salvador de la patria” –como le llamaban– se encontraba en pleno ascenso como el caudillo que fue en “el país de un solo hombre”. En abril de 1833, que habría pasar a la memoria como el Año del Cólera, lo eligieron –primera de muchas veces– presidente de la República y a Valentín Gómez Farías –que realmente se encargaba de la administración del gobierno– vicepresidente.

2

La tarde del 24 de mayo de 1833 el jefe del cantón militar de Pueblo Viejo, en Tampico, envió un comunicado urgente al puerto de Veracruz anunciando la muerte por cólera morbo del soldado artillero Pedro Rivera. El joven de 27 años de edad resistió apenas 11 horas al contagio. Era el primer mexicano víctima de la epidemia.

A finales de 1832 la bacteria ya se había cobrado antes algunas muertes entre una colonia de anglosajones acantonada en la desembocadura del río Brazos, en la costa texana que por entonces pertenecía al estado de Coahuila.

Por las mismas fechas de su aparición en Tampico otros vibriones del cólera, provenientes de España vía la isla de Cuba, entraron al país por una segunda puerta: Campeche, desde cuya ciudad inútilmente amurallada se esparcieron al resto de la península yucateca y Chiapas.

Casi un año antes Lucas Alamán, ministro de relaciones exteriores en el gobierno golpista de Anastasio Bustamante, había ordenado la prohibición temporal de toda embarcación, pasajeros y mercancías provenientes de Cuba, y todos los barcos tenían que recalar y hacer una cuarentena en la Isla de Sacrificios si provenían de países contagiados. Pero la medida no se cumplió a cabalidad y a la postre resultó infructuosa.

Era la primavera de 1833. A la vuelta de un trimestre la epidemia alcanzó a la mayor parte del territorio nacional. De Tampico bajó a Veracruz y semanas después a San Luis Potosí y a Guanajuato. Del Bajío se ramificó al occidente hasta alcanzar Valladolid y Jalisco; al norte, vía Zacatecas y Monterrey; y al comenzar el verano se enfiló rumbo al sur, llegando a Querétaro, primero, a Pachuca y Puebla, después; y finalmente a la Ciudad de México, cuya primera muerte por cólera –una mujer– se registró la tarde del 6 de agosto en la calle de Santa Teresa. Apenas sobrevivió tres horas desde que mostró los primeros signos del contagio. Dos días después una vendedora de frutas y verduras y un niño murieron en plena plaza pública ante los ojos ateridos de los capitalinos.

Contra toda previsión, el 15 de agosto se celebraron en la capital las fiestas de la parroquia de Santa María la Redonda. Hubo baile, se rezó, se comió y se bebió. Dos días después sepultaron en un solo día a mil 200 personas vecinas de la zona, en la actual colonia Guerrero.

El cura de la parroquia, José María Castañeda y Escalada, que fue duramente criticado en El Telégrafo –el periódico oficial– por no suspender la fiesta, era un personaje singular. Acompañó muy de cerca al movimiento insurgente de Miguel Hidalgo y fue capturado en la batalla de Aculco en noviembre de 1810. Pasó años preso en San Juan de Ulúa, tras su liberación en 1818 lo enviaron a España, y finalmente le concedieron el regreso para oficiar misa en el templo dedicado a la Asunción de María Santísima. Su devoción a la virgen le abrió las puertas al contagio masivo en la ciudad.

Antes de terminar el mes la Ciudad de México –con 129 mil habitantes por entonces– registraba 37 mil contagiados y más de tres mil muertos. En los tres meses que duró la peor parte de la epidemia, la cifra de muertos alcanzó los 7 mil –más del 5 por ciento de la población de la ciudad– mientras que alrededor de 20 mil contagiados lograron sanar, si bien las muertes continuaron en la capital, ya en menor escala, hasta principios del año siguiente.

A finales de agosto los pocos hospitales de la capital estaban saturados. Las recetas y remedios contra el mal que se publicaban en los periódicos de poco o nada servían. Los más listos aprovecharon el miedo para vender parches milagrosos. “De tal manera dominaba el pánico –escribe Guillermo Prieto en sus memorias– que se anunció que un sabio, que vivía en el puente de San Francisco número 4, había descubierto un parche que era preservativo infalible de la epidemia”. Hubo tumultos a las puertas del “sabio” para comprar un parche y tuvo que intervenir la policía. A los pocos días las calles de la ciudad se encontraban tapizadas de parches en desuso.

El gobernador Ignacio Martínez –apodado el Macaco– ordenó regar con cloruro el piso de las casas, pero muy pronto el producto escaseó. En su lugar la gente ponía calabazas con vinagre detrás de las puertas, a las que se les atribuía un poder desinfectante. Los bandos municipales, que prohibían la venta de diversos alimentos, frutas y bebidas –entre ellos, los chiles rellenos, como lo recuerda Prieto– provocaron escasez en la ciudad y una terrible alza en los precios.

Por los barrios de la ciudad se veían a las cuadrillas de inspectores de salubridad –que se hacían acompañar de perros catadores– hurgando entre puesto del mercado, pulquerías y figones. Los perros se daban un festín y todos desde los restaurantes más elegantes hasta las fondas de medio pelo apuraban a cerrar para evitar la inspección.

Perros e inspectores se paseaban por los puestos de la plaza del Baratillo –en el actual Tepito–, por las fondas del callejón de Bilbao, por el portal de Mercaderes, por las pulperías y tendajones del Paseo de Bucareli y la calle del Empedradillo, por las neverías currutacas de la Alameda, e incluso el Café del Águila de Oro –uno de los restaurantes lujosos de la época– fue sometido a inspección. Las más populares pulquerías de la ciudad, de nombres extraordinarios, –Las cañitas, Nana Rosa y Los Pelos, entre muchas otras– debieron cerrar por varias semanas. El doctor Leopoldo Río de la Loza –hay una avenida muy conocida de la ciudad que actualmente lleva su nombre– lanzó cometas al aire, amarrados a carne cruda, buscando una respuesta al mal en el aire de la ciudad. No lo consiguió.

Los rumores crecían en igual proporción al miedo de los capitalinos. Circuló la especie de que a un costado del hospital del Sagrado Corazón de Jesús estaban enterrando vivos a los enfermos; que en el callejón de Mecateros habían visto un horrendo animal devorando cadáveres; o que el embarcadero de Santa Anita del Canal de la Viga había amanecido con un banco de peces muertos, flotando sobre sus aguas, como una señal del fin de los tiempos.

A principios del año el temor colectivo adquirió rango apocalíptico cuando el cielo de enrojeció por el fenómeno de la aureola boreal –algo que no se repetía desde 1786– y que se vio en buena parte del sur del país. También en agosto hubo una gran tormenta en la capital, “se inundaron las calles, y en breves instantes tomó la ciudad el aspecto de lago profundo –recuerda Prieto–, colchones, sábanas y cobertores de todas clases se empaparon sin que se pudiese remediar”. La antigua capital de los mexicas, asentada sobre un lago, le otorgó al vibrión colérico un pase directo y sin escalas al interior de los hogares capitalinos.

Dios castigaba al país y el clero acusaba a los gobiernos liberales y a la anarquía reinante. Justo Sierra lo explica así en su Evolución política del pueblo mexicano: “las funciones religiosas, para pedir la protección divina, y los lamentos de los profetas y los misereres se unían al profundo espanto que causaba la invasión del cólera… el castigo del cielo era evidente, aquel gobierno impío atraía sobre la República las calamidades supremas; clamaba así la Iglesia y la sociedad sufría”.

Por las calles se veían carretas de extranjeros cargadas con sus pertenencias. Huían de la capital, y si podían, del país. La xenofobia nacional recargaba sus tintas y ya no sólo la emprendía contra “gachupines” –a quienes se les había expulsado del país en diversos decretos– sino contra todo extranjero al que se le creía culpable de la epidemia. Enrique de Olavarría y Ferrari lo menciona en sus Episodios históricos mexicanos: “se hizo general la voz de que los extranjeros habían envenenado las aguas, voz inicua propalada en la capital y fuera de ella por los mismos que habían dicho de diferentes modos que el cólera era un castigo del cielo por los pecados de los pueblos. El resultado de esta calumnia fue que el pueblo fanático e ignorante se lanzase a asesinar extranjeros, de los cuales, varios, aunque pocos afortunadamente, fueron víctimas de la imbécil superstición”.

Si al principio las clases acomodas se creían menos expuestas al contagio, muy pronto se dieron cuenta del efecto democratizador de la bacteria. La muerte temprana por cólera del gobernador de Puebla, Patricio Furlong; del deán de su Catedral, José María de Anzures; y del botánico y farmacéutico Antonio Cal y Bracho, la figura médica de mayor autoridad en Puebla, ocurridas todas a finales de agosto, detonaron las alarmas en el clero y en las clases gobernantes. Como también la muerte por cólera de una hija de tres años del vicepresidente Valentín Gómez Farías.

El país entero resultó muy afectado en un año particularmente caluroso y una muy precaria infraestructura sanitaria. Puebla, una ciudad de 40 mil habitantes y apenas 28 médicos, registró 3 mil muertos; el puerto de Veracruz, con 7 mil habitantes, contabilizó 2 mil 300 muertos, lo que representa más de un tercio de su población.

Mucho más devastadores fueron los efectos de la epidemia en la península yucateca. Ahí se registraron 62 mil muertos en una población de medio millón de habitantes. Hubo poblaciones mayas, como Teabo, donde murieron cuatro mil de sus cinco mil habitantes. El libro de registros en los curatos del Arzobispado de Guadalajara (que abarcaba a Jalisco, Colima, Tepic, Aguascalientes y Zacatecas) registraron 38 mil muertes a consecuencia del cólera.

3

Que el primer mexicano muerto por cólera morbo haya sido un joven militar resulta muy significativo. Fueron precisamente los diversos ejércitos en activo del país, siempre al borde la guerra civil, los principales agentes de contagio.

Tras la caída de Anastasio Bustamante y el breve periodo de transición –con el reinstalado presidente Gómez Pedraza a la cabeza del gobierno– en abril de 1833 fueron elegidos como presidente y vicepresidente del país Antonio López de Santa Anna y Valentín Gómez Farías. Tan pronto asumió el poder, Santa Anna pidió licencia para regresar a su hacienda de Manga de Clavo. Poco después tomó de nuevo el camino de las armas para enfrentarse a un grupo de militares sublevados en El Bajío, encabezado por los generales Gabriel Durán y Mariano Arista.

A pesar de que ya desde mayo el cólera había llegado a México, y de las múltiples advertencias de que el país se enfrentaba a una epidemia atroz, a finales de julio Santa Anna se movilizó a Querétaro con 4 mil efectivos. En esa ciudad murieron la mitad de sus tropas a causa del cólera. El 10 de agosto, con sus fuerzas totalmente diezmadas, pronuncio este discurso:

“Una plaga asoladora que el Asia vomitó sobre Europa, y que de ahí pasó por desgracia a nuestro continente, en muy pocos días ha arrebatado a la patria muchos miles de sus defensores. El deber militar nos llamó al estado de Guanajuato para protegerlo contra la invasión de los enemigos del reposo público; y cuando íbamos a dar el último golpe a la revolución, la cruel epidemia pesaba en toda su fuerza sobre las poblaciones del tránsito, y descargó su furia en vuestras filas”.

El cólera mató a 10 mil personas en Querétaro, muchas más que en la capital del país que le triplicaba en población. El paso de las tropas federales jugó un papel devastador para la ciudad y el general Santa Anna aparece como el principal responsable de la desgracia. Él mismo sufrió el contagio durante una visita a Salamanca, y aunque la información se ocultó con el mayor hermetismo, se sabe que se repuso en pocos días gracias, en parte, a su fuerza física, pero también a la ingesta de agua con adobe, que no resultó igual de efectiva entre sus tropas.

El cólera y los ejércitos movilizados resultaron una combinación fatal. Manuel Payno, compañero de andanzas juveniles de Guillermo Prieto, tenía 22 años en 1833. Décadas después, siendo cónsul de México en Barcelona, recuperó algunas escenas de la epidemia en Los Bandidos de Río Frío. La escena ocurre en algún poblado de Jalisco, cuando un piquete de militares entra a un pueblo en busca de forajidos: “(…) por la angosta calle escucharon, ya en una choza ya en otra, gemidos dolorosos como de personas que han sido heridas. (…) Unas chozas estaban vacías, otros con dos o tres muertos, y en las más gentes tiradas en el pavimento húmedo de tierra, retorciéndose, revolcándose y exhalando dolorosos ayes a causa de los calambres que les retorcían las piernas. (…) El espectáculo era horrible. La pequeña plaza estaba sembrada de muertos y casi todos con las fracciones contraídas y la piel de la cara, brazos y piernas de un azul verdoso”.

Empujados por el hambre, un grupo de solados mata a una vaca de aquel lugar y se la devoran. “Como una hora duró ese banquete salvaje de carne medio cruda, que hacían entrar a la fuerza a sus estómagos con tragos de mezcal. No tardaron en experimentar los efectos de esa asquerosa comida entre muertos y apestados. El cólera apareció (…) con una intensidad terrible y como si fuese el instrumento vengador de la Providencia, indignada de tanto exceso. (…) uno tras otro fueron cayendo en el lugar mismo en que acaban de comer, presos de dolores y de convulsiones horrorosas. Se levantaban, querían huir, pero a pocos pasos caían para no volverse a levantar”.

4

Guillermo Prieto tenía 15 años cuando en 1833 presenció la epidemia en la ciudad de México. Se encontraba en la miseria. Huérfano de padre, vivía con su madre –enloquecida por el duelo y paralítica– y con su hermano menor, que por poco muere a causa de la epidemia. Joven aspirante a poeta, recorría las calles de la ciudad en el total desamparo. Muchos años después, recordaría aquellos días terribles en sus Memorias de mis tiempos (1886):

“Lo que dejó imborrable impresión en mi espíritu, fue la terrible invasión del cólera en aquel año. las calles silenciosas y desiertas en que resonaban a distancia los pasos precipitados de alguno que corría en pos de auxilios; las banderolas amarillas, negras y blancas que servían de aviso de la enfermedad, de médicos, sacerdotes y casas de caridad; las boticas apretadas de gente; los templos con las puertas abiertas de par en par con mil luces en los altares, la gente arrodillada con los brazos y derramando lágrimas… A gran distancia el chirrido lúgubre de carros que atravesaban llenos de cadáveres… todo eso se reproduce hoy en mi memoria con colores vivísimos y me hace estremecer.”

“¡De cuántas escenas desgarradoras fui testigo! Aún recuerdo haber penetrado en una casa, por el entonces barrio de la Lagunilla, que tendría como treinta cuartos, todos vacíos, con las puertas que cerraba y abría el viento, abandonados muebles y trastos… espantosa soledad y silencio como si hubiese encomendado su custodia al terror de la muerte.”

“Los panteones de Santiago Tlatelolco, San Lázaro, el Caballete y otros, rebosaban en cadáveres. De los accesos de terror, de los alaridos de duelo, se pasaba en aquellos lugares a las alegrías locas, y a las escenas de escandalosa orgía interrumpida por cantos lúgubres y por ceremonias religiosas”.

En el Diario Histórico de México (1822-1847), Carlos María de Bustamante hace una doble lectura moral y corrosiva de la epidemia de 1833. La atribuyó no menos a un castigo divino para una sociedad corrompida y que había relajado sus costumbres, como a la perfidia de los políticos liberales, la miseria, la anarquía del país y a la insensatez de Santa Anna, su poderoso rival. Bustamante estaba en la lista de opositores desterrados por decreto el año anterior y había logrado esconderse por meses para evitar la expulsión. Él mismo y su esposa contrajeron el cólera, pero lograron sobrevivir.

En sus diarios le desea la muerte a Santa Anna y a los políticos liberales, pide a Dios “que mueran fulminados por el rayo del cólera para que vuelva a reinar la paz en la nación mexicana. (…) (Sus muertes) ¡qué de bienes resultarían a este pueblo. Sobre todo, la de Santa Anna, que tanto mal le causa a la patria”.

Bustamante considera que la embriaguez, esa “fea costumbre del mexicano de tomar bebidas espirituosas”, la gula y la lujuria eran en parte responsables del mal. Fustiga a un sacerdote goloso recién muerto por el cólera. “un frailazo muy gordo, de gran papada, pero de buen corazón. Murió después de haberse soplado 14 quesadillas de pipián en las rejas de las monjas de San Juan de la Penitencia, quesadillas que no las digeriría ni un elefante”. Informa en su diario que tropas de los ejércitos de Santa Anna han muerto de cólera “en el acto de fornicar. (…) Se ha sabido de un coronel que quedó muerto junto con su manceba”. También la carga contra los ricos y la avaricia, otro pecado capital: “Ayer hubo una comilona en casa de Don Fernando Álvarez, rico mercader, y hoy han amanecido ocho de la familia apestados”.

5

El cólera de la primera mitad del siglo XX contribuyó a una primera toma de conciencia global sobre los vínculos entre la insalubridad, las pandemias y las condiciones económicas y sociales de los países. En el caso de México propició la creación del Consejo Superior de Salubridad en noviembre de 1833, que habría de sobrevivir –con distintos nombres y periodos de pausa– hasta nuestros días.

FOTO: Grabado de William Heath, titulado Monster Soup, 1828./ Especial