Ayúdame

//

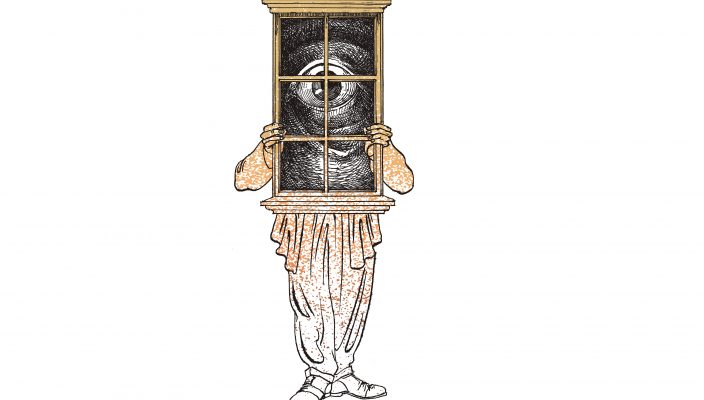

A través de la ventana de una habitación o por la ventanilla del transporte público, un joven se cruza constantemente con la mirada de su padre, muerto recientemente a causa de su alcoholismo. Del miedo pasa a la confrontación con la figura paterna y la incertidumbre de su propio futuro. Este cuento es un adelanto de Prolongación de la noche, el nuevo libro de Ignacio Solares, publicado por Alfaguara, que comenzará a circular en librerías

//

POR IGNACIO SOLARES

/////Para Mario Ortega M.

/

La primera vez que se me apareció papá fue durante una madrugada fría.

/

Desperté y no me regresaba el sueño. Me pasaba lo de siempre a esa hora en que se pierde la voluntad y las ideas saltan de todos lados y parecen ciertas, todo lo que se piensa de golpe es cierto y casi siempre horrible y no hay manera de quitárselo de encima ni rezando.

/

Todos nuestros miedos se reúnen. Es como una masa que se va espesando.

/

Entonces vi su rostro triste a través del vidrio escarchado de la ventana.

/

Me resigné a no dormir —mamá dice que padezco insomnio desde el mismo día en que nací, y quizá desde antes—, me senté en la cama y traté de leer un poco. Releía Los miserables, cuyo prólogo, por cierto, dice aquello de “La oración es un ensayo de diálogo con una sombra. Todo el que ha rezado siente que esa sombra escucha; todo el que ha meditado sabe que esa sombra contesta”. Era un libro que había sido de mi papá, con sus subrayados a lápiz.

/

Pero no lograba concentrarme, volví a apagar la luz de la lamparita de noche y me quedé un momento sentado en la cama, con la almohada como respaldo. No me decidía a entrar en esa segunda capa de negrura, casi siempre horrible, que traen los párpados cerrados durante el insomnio. Por eso permanecí con ellos abiertos. Era como si la madrugada creciera a la vez por dentro y por fuera de mí.

/

En la ventana se veía un trozo de cielo lívido, como pegado al marco en vez de al vidrio; un cielo gomoso, sucio.

/

Ahí fue precisamente en donde, lentamente, se dibujó el rostro de mi padre muerto, entre las gotas de rocío que se entrelazaban serpenteantes.

/

Le vi clarito unos ojos que decían:

/

—Ayúdame —como me decía cuando llegaba muy borracho a la casa.

/

Y fue el espanto, la abominable máquina del miedo.

/

Era el rostro de la última vez que vi a mi padre antes de morir, con una expresión tan parecida a cuando llegaba borracho.

/

Un rostro triangular, sin sangre, el agua celeste de los ojos, los labios despellejados por la fiebre, su sonrisa delicada, teniendo que respirar entre cada frase, reemplazando las palabras por un gesto o una mueca que quería disfrazarse de sonrisa.

/

Hasta recordé el olor dulzón de los medicamentos en la mesita de noche, su resistencia a tomarlos, su voz reducida al mínimo, los reclamos de mamá.

/

Luego, en otras ocasiones, aunque no lo viera, o no lo viera del todo, sabía que mi papá estaba junto a mí. Me sucedía en cualquier lugar, el más inesperado. En un tranvía o en un elevador o al subir las escaleras de un teatro o de un cine. Llegué a pasar algunos minutos sin decidirme a pisar el siguiente escalón; me quedé ahí, en medio de la gente, ignorando a los que me miraban de reojo sin comprender que no me decidiera a moverme en una zona en donde, precisamente, todos se movían, tenían que moverse.

/

—Papá, estás aquí junto a mí, ¿verdad?

/

—Sí, estoy junto a ti.

/

Era un sentimiento, y casi diría que una sensación física.

/

En la escuela también. A veces lo descubría en algún recreo, en un rincón del patio, apartado de mis compañeros y mirando hacia lo alto con sus ojos tristes: mirando hacia ahí donde las barandillas de las galerías que nos llevaban a los salones dejaban ver cuerpos truncos, sombras y torsos pasando de un lado al otro. Como si me buscara. Como si no supiera que yo también lo estaba viendo, que yo también lo podía ver a él.

/

O al subirme a un elevador, que se remontó jadeando y gimiendo varios pisos. Ya los jaloneos, las bruscas sacudidas de la caja de madera y vidrio al franquear cada piso me empezaron a poner nervioso (odio los elevadores). De golpe, se detuvo con una especie de hipo. El elevadorista abrió la puerta para dejar entrar la perspectiva interminable de un pasillo vacío, como de sueño, al final del cual, apoyado en una pared blanca y con una pierna en escuadra, estaba papá, mirándome desde ahí y yo diría llamándome con un movimiento casi imperceptible de la mano. Me aterré y cerré los ojos —la gente me empujaba por todos lados, pero resistí como un árbol en plena tormenta— y sólo los volví a abrir ya en la planta baja, con la sensación de salir de la pesadilla y por fin regresar al mundo.

/

Pronto descubrí que mi estado de ánimo tenía que ser especial para verlo. O sea, terminé por presentir cuando papá iba a aparecerse. Si yo estaba triste o preocupado, casi siempre lo veía. Una tarde salí de la casa de un amigo y me perdí. Regresé por las mismas calles, con la impresión no de recorrer esas calles sino de ser recorrido por ellas, las bardas y las fachadas resbalando hacia atrás y reapareciendo por adelante, como en una cinta móvil. Oscurecía y las calles eran cada vez más solitarias.

/

Me asomé a la ventana iluminada de una casa cualquiera con la esperanza de que alguien me socorriera. Tres tipos de muy mal aspecto jugaban a las cartas, una mujer estaba adormecida en un sillón y un niño sucio tenía un gato en los brazos. Todos como fuera del tiempo, estirándose en la luz parduzca. En algún momento la mano de uno de los jugadores pareció congelarse, mantener largamente la carta en el aire antes de dejarla caer en la mesa con un latigazo de triunfo. En ese instante descubrí que uno de los jugadores, el que yo veía de perfil, era mi padre. Él también debió de descubrirme porque se volvió un poco y me sonrió con una sonrisa desencajada, muy dolorosa. Tenía los ojos de siempre, pero más brillantes, diría yo. Los ojos de cuando bebía.

/

Cuando bebía, yo se lo notaba enseguida. Hoy se lo descubro hasta en las fotos. Veo la foto y me digo: bebió un poco o bebió mucho. En las fotos de las fiestas, por supuesto, que era donde bebía más. Por eso el tío Rufino llevó el pulgar en alto hacia los labios cuando alguien preguntó de qué había muerto mi padre.

/

Fue una noche, casi sin darnos cuenta, que mamá y yo le hablamos juntos a papá. Siempre rezamos en su recámara un padrenuestro y un avemaría antes de acostarnos y en aquella ocasión agregó:

/

—Ahora vamos a pedirle a papito que nos cuide, que esté junto a nosotros para no sentirnos tan solos.

/

Y los dos miramos hacia la foto de papá que estaba junto al Sagrado Corazón. La vimos como si lo viéramos a él en persona.

/

Mamá empezó a decir:

/

—Tú nos escuchas, así como nos escucha nuestro Señor Jesucristo, y sabes cuánto te necesitamos. Te queremos como si estuvieras aquí, a nuestro lado.

/

La emoción la obligó a hacer una larga pausa; el silencio parecía coagularse, caer como ceniza sobre los muebles y el piso.

/

—Vamos a luchar por nosotros, tan solos, y tú nos vas a ayudar. Tienes que ayudarnos a seguir adelante, a no desfallecer, a no dudar de que hoy y mañana estaremos juntos, siempre juntos.

/

En ese momento tuve la seguridad de que también mi mamá hablaba con mi papá. Por eso aquella noche, todavía los dos hincados a los pies de su cama, le pregunté:

/

—¿Crees que alguna vez papá podría regresar al mundo, venir con nosotros, que lo viéramos tú y yo, que habláramos con él y él nos respondiera?

/

No contestó. Sólo levantó los ojos lentamente y miró hacia el Sagrado Corazón.

/

—Mamá… Yo he hablado con mi papá. Tú también, ¿verdad?

/

No se movió. Sólo después de un momento —que fue un largo momento— asintió con la cabeza.

/

Y se puso a rezar ella sola:

/

—Alma de Cristo, santifícame… Cuerpo de Cristo, sálvame… Sangre de Cristo, embriágame…

/

Los días siguientes, aunque seguíamos rezando juntos, ya no nos dirigíamos a la foto de papá. Ni siquiera hablábamos demasiado de él, por más que en ciertos momentos los dos, creo, sabíamos que él estaba ahí, a nuestro lado, y que quizá bastaría hablarle para que nos respondiera.

/

Una noche nos despertamos al mismo tiempo y los dos fuimos a la cocina, en bata, a beber un vaso de agua.

/

—¿No puedes dormir? —preguntó mamá sin mirarme a los ojos.

/

—Me desperté de repente, no sé por qué.

/

—Yo también desperté de repente —dijo mientras bebía el agua.

/

Entonces me pareció que papá estaba ahí, a nuestro lado. Mi corazón latió con fuerza y el vaso tembló en mi mano.

/

Me pregunté: ¿Y si le hablara? ¿Y si me atreviera a hablarle delante de mamá? Quizás ella también le hablaría. Nos respondería y hablaríamos de nuevo los tres, con toda normalidad, como antes. Pero algo me detenía. ¿Miedo a que respondiera? ¿Miedo a que no? ¿Y si ellos empezaban a discutir horriblemente, como tantas veces los oí desde mi recámara, sobre todo cuando él llegaba bebido?

/

Preferí no arriesgarme:

/

—Bueno, me voy a dormir —dije.

/

Acababa de entrar en mi recámara cuando oí romperse el vaso.

/

Salí y vi a mamá en cuclillas, de espaldas a mí, recogiendo los vidrios del suelo. Pero también me pareció haberla oído hablar en voz muy baja, en murmullo, dos o tres palabras. No estoy muy seguro, pero me pareció que una de esas palabras era una grosería, y de las peores, algo extrañísimo en ella, tan mesurada.

/

Decidido a perderles el miedo a las apariciones de papá, en una ocasión traté de seguirlo yo en vez de que él me siguiera a mí.

/

Ya el retraso del tranvía me había puesto nervioso, por el gentío que había esperándolo. Apenas adivinamos su trole lleno de chispas, corrimos hacia él. Subí penosamente por la puerta trasera, ahogado por el amontonamiento de cuerpos y de bultos, magullándome en cada alto o viraje —marcados por los campanillazos secos— contra bolsos y codos y canastas. Los pasajeros entregaban las monedas al que estaba más cerca para que las hiciera llegar al conductor. Había como un tráfico de monedas y boletos que volvían por las mismas manos hasta ser atrapados por un par de dedos junto con el cambio.

/

En algún momento, en uno de los asientos transversales, descubrí a mi papá con los ojos perdidos en la ventanilla, mirando hacia la plaza del Seminario (él alguna vez trabajó por ahí cerca, me acordé).

/

Sentí el corazón como un bombo dentro del pecho, tragué gordo y me decidí a ir hacia él, total. Hasta le hice una seña y lo llamé:

/

—¡Papá, yo estoy aquí, espérame!

/

Quizá lo hubiera logrado alcanzar si en ese momento una mujer gorda no hubiera reclamado a gritos su boleto, obligándome a mí y a quienes me rodeaban a ayudarnos mutuamente para rescatar el boleto perdido de las manos equivocadas. Así, cuando volví a levantar los ojos papá ya no estaba, dejé de verlo como si nunca hubiera estado ahí, expulsado de mi visión por la fuerza opaca de todos esos cuerpos apelmazados. ¿O se fue porque supo que yo iba hacia él?

/

No podía rendirme e hice un nuevo intento, aún más en serio.

/

Una noche lo preparé todo. Esperé a que mamá se durmiera y la casa estuviera en total silencio. Deben de haber sido las dos de la mañana.

/

Acerqué la mesa de trabajo a la ventana y abrí las cortinas. Sólo encendí la lámpara de la mesita de noche y le puse enfrente un libro abierto para debilitar la luz. Surgía como un pálido chorro amarillo hacia lo alto y ahí se distendía. No necesitaba más. Mi sombra se desdoblaba minuciosa en el piso. Me senté a la mesa y me puse a mirar a través del vidrio. Había una noche despejada, con destellos azules. Cerré los ojos y empecé a llamar a papá mentalmente.

/

—Papá, papá, quiero hablar contigo. Sé que siempre estás junto a mí, pero ahora quiero oír tu voz. Que me respondas. Te necesito, papá. Hay tantas cosas que no entiendo y sólo tú puedes aclarármelas. Siento que en esta confusión es muy difícil ayudarte. Las veces que te he visto me has pedido que te ayude, pero cómo. Quizá no he sabido hacerlo, no conozco el camino, no entiendo nada de nada. Por eso, ahora te pido que tú me ayudes a mí, papá. Si de veras estás junto a mí y me escuchas, respóndeme.

/

Esperé un momento y no sucedió nada. La ansiedad me trajo el canto de un pájaro en el jardín, algún crujido de maderas resecas. Insistí:

/

—Papá, respóndeme, por favor.

/

Abrí los ojos y aun la leve luz me lastimó. Afuera la noche me pareció más oscura. Entonces en la ventana vi dibujarse borrosamente un rostro. Por un momento estuve seguro de que era yo mismo reflejándome en el vidrio. Ladeé un poco la mirada y los ojos que tenía enfrente —y en los que adivinaba mi propia expresión— hicieron otro tanto. Sentí que me mareaba y podía desmayarme. ¿Era yo mismo?

/

Pero bastó que cerrara los ojos de nuevo y los volviera a abrir para que ahora sí reconociera con claridad los rasgos de papá. Tenía la misma expresión de siempre, mezcla de tristeza y dulzura, y sus labios permanecían apretados.

/

Me concentré en él con la mayor fijeza, sin siquiera parpadear, y aunque el mareo aumentó y temí caer de la silla en cualquier momento, mi corazón se tranquilizó y de nuevo sentí el calor de saberme junto a él. Ya no estaba solo. Todas las angustias de los días pasados se diluían y parecían absurdas al confirmar que respondía a mi llamado.

/

—Papá… Te quiero tanto…

/

¿Por qué llegué a temer ese rostro visto a través del vidrio de la ventana? ¿Por qué no desde la primera vez que apareció me atreví a acercarme y hablarle? ¿Por la tristeza que adivinaba en él y no alcanzaba a descifrar? ¿Por cómo se me contagiaba sin remedio?

/

—Papá, no sé por qué la vez pasada temí…

/

Una leve sonrisa se dibujó en el rostro empañado. ¿Me comprendía? Qué doloroso debió de resultarle que yo le temiera.

/

Su voz sonó dentro de mí como una lejana campanada, tan fuerte y suave a la vez:

/

—Ayúdame.

/

Vi un momento más su rostro, cada vez más nebuloso, hasta que terminó por diluirse del todo. En el vidrio quedaron algunos destellos azules, confundidos con la noche, que de nuevo entró de lleno en la recámara.

/

Estuve así un rato, contemplando una media luna roja que a lo lejos desgarraba una nube.

/

En un momento sentí que había alguien detrás de mí. Me volví y vi a mamá parada en la puerta, a contraluz. Su cara permanecía a media sombra y un como halo amarillo circundaba su silueta.

/

La última vez que lo vi, en aquella época, íbamos mi mamá y yo en un camión rumbo a la casa. Casi no hablamos y yo me fui todo el camino clavado en la ventanilla, viendo caer la tarde, los juegos de luces en el arcoiris del vidrio, y presintiendo que en cualquier momento podía aparecerse papá, tenía que aparecerse papá. Sucedió cuando ya íbamos por Avenida Coyoacán, al doblar una esquina: estaba recargado en una pared, con una pierna en escuadra y sus ojos con la expresión de siempre, mezcla de tristeza y dulzura. Le hice adiós con la mano y él me contestó con un gesto que apenas se distinguió.

/

—Adiós, papá, te quiero mucho —dije interiormente.

/

Entonces en el tenue azogue de la ventanilla vi también reflejados los ojos de mamá, mirando hacia la calle en la misma dirección que yo. Fugaz cruce de miradas que casi me obliga a pegar un grito de felicidad. “¡Juntos de nuevo!”. Pero mamá no debió de sentirlo igual, porque miró hacia otra parte.

/

Luego ya no lo volví a ver. Murió mi mamá, me casé, tuve dos hijos, trabajé en una agencia de publicidad donde no me pagaban mal, pero heredé el gusto de mi papá por la bebida y mis borracheras fueron en aumento, hasta que tuvieron que internarme en un par de ocasiones.

/

Padecí el delirium tremens y fue cuando volví a verlo, con su mismo rostro dulce y triste a la vez. En aquella ocasión mientras me mantenían amarrado a una cama de hospital, ahogándome, lo vi en una ventana con las persianas entreabiertas, y fui yo el que le dijo:

/

—¡Ayúdame!

/

/

I

Ilustración: Eko