Primeros Libros: una biblioteca digital del siglo XVI

/

Las bibliotecas virtuales son la mejor opción cuando la realidad impide la consulta directa. Este proyecto digital pone al alcance de los lectores joyas bibliográficas con los saberes de todo un siglo

/

POR JOSÉ MONTELONGO

Miles de libros ordenados en pesadas estanterías atornilladas de piso a techo, imagen horrorosa de la inmovilidad. No, los héroes no tienen libros. Esto escribía Alfonso Reyes pensando en los protagonistas de la épica antigua, gente más de armas que de letras, y recordando los días aciagos en que abandonó su biblioteca y cruzó el océano llevando solamente el niño a cuestas y la tragedia del padre muerto en el corazón. Cito de memoria porque la biblioteca en que trabajo, y todas las de alrededor, están cerradas por la cuarentena. A pesar de haber perdido la vista, Borges, famosamente, imaginaba el paraíso bajo la forma de una biblioteca, y el propio Reyes, a la vuelta de los años, se hizo construir una casa que no era más que un pretexto para acomodar sus libros, y que acabó recibiendo el nombre más cursi que una biblioteca pueda tener, la Capilla Alfonsina.

Hay muchos tipos de biblioteca. La monumental, que procura tener un ejemplar de cada libro publicado en cierto país o región, y en la que suelen salvarse, como del diluvio, libros que merecen sobrevivir y otros que jamás debieron ser publicados. La pública, que tiene un poco de todo y para todo tipo de lectores. La que se especializa en un periodo de la historia o en una disciplina. La universitaria, la institucional, la escolar. Cada una es útil a su manera. La biblioteca pública es quizás la más necesaria por ser el lugar donde convergen, a escala humana, la vida privada y la vida pública de un barrio, y donde la lectura libre se abre a todos los saberes que en el mundo han sido.

La biblioteca personal es una especie de autorretrato y por ello a veces no es más que un rinconcito de vanidad: los libros, pocos o muchos, que se usan para impresionar a las visitas. Vanidades aparte, como ha dicho Gabriel Zaid, una biblioteca personal no es una vitrina de trofeos sino un proyecto de lectura.

Cuando una pandemia nos impide salir de casa, es buen momento para descubrir una nueva biblioteca. Por ejemplo la biblioteca digital Primeros Libros, compuesta por los impresos más antiguos del continente americano, aquellos que salieron de la imprenta durante el siglo XVI (disponible en la red bajo el dominio primeroslibros.org). Y no hay mejor manera de acercarse a una biblioteca que dejarse guiar por la curiosidad y por aquella subespecie del azar que es el chiripazo activo, la suerte del que busca sin saber lo que busca.

Pongamos que nos salta del librero digital un Tratado breve de medicina, escrito por el médico y fraile Agustín de Farfán, impreso en 1592. Aunque nos detenemos en el capítulo sobre las viruelas y el sarampión, decidimos dejarlo atrás por sentirnos hastiados de lecturas sobre epidemias. Nos resulta irresistible, sin embargo, el capítulo sexto: De la melancolía. Adaptando mínimamente la ortografía, que no es obstáculo de consideración para leer estos libros, Farfán escribe:

“Cosa es de maravillar qué común sea esta enfermedad en muchos, y cómo los aflige y atormenta con graves accidentes, que apenas tiene el hombre o la mujer veinte años cuando se quejan de melancolías y del corazón. Unos andan llenos de miedos y sobresaltos, y traen afijado en la imaginación que se mueren, que les parece se acaban a cada paso, y con esto no comen ni duermen. Otros dicen que les sube del vaso y del vientre un no sé qué al corazón, que se lo despedaza”.

Un miedo sin objeto definido, desasosiego de nada y de todo, “un no sé qué”, por más señas la angustia, es un síntoma que casi se confunde con la enfermedad. Melancolía se llamaba la depresión hace no mucho tiempo, y era tan insidiosa entonces como ahora. Farfán receta las inevitables sangrías, aunque con cautela, y ofrece también unos cuantos remedios de médico sensato: hacer ejercicio por las mañanas, procurar conversaciones alegres, frecuentar la música, huir de las pesadumbres.

Y como una de las pesadumbres es la propia melancolía, habrá que seguir el consejo de Melville y subirse a un barco para escapar de uno mismo. Sólo que antes será necesario aprender cómo se construye un barco y adquirir rudimentos de navegación, y para ello bastará leer la Instrucción náutica, de Diego García de Palacio, impreso en México en 1587.

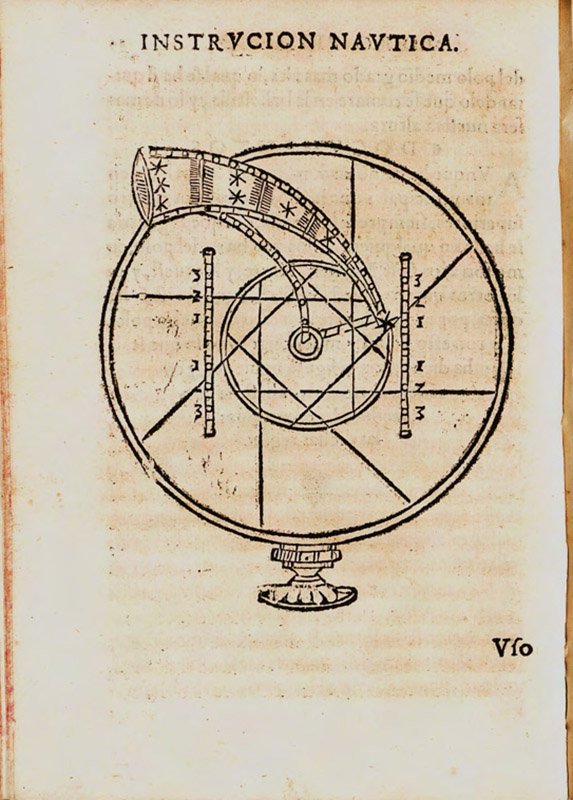

Ballestilla, instrumento para calcular la altura de los astros, en Instrucción Náutica (1587), de Diego García de Palacio. Ejemplar de la Universidad de Salamanca.

Comprender la rosa de los vientos, el uso del astrolabio, las líneas que dividen la esfera terrestre y las cartas de marear, estos son algunos de los prolegómenos al arte de la navegación, porque no basta ser carpintero de ribera –constructor de barcos– para pilotear la nave mar adentro. A riesgo de hacer el ridículo sobre cubierta, habrá que atender a los capítulos sobre las aptitudes y responsabilidades del piloto y el contramaestre, del despensero y el barbero, del grumete y el calafate.

Los últimos tres capítulos están dedicados a la nao de guerra y sus pertrechos, y son páginas que se leen como novela de Salgari, aunque sin argumento, sin mujer y sin pirata. Por si fuera poco, García de Palacio agrega un “Vocabulario de los nombres que usa la gente de la mar”, en el que caben desde la muy poética singladura hasta el prosaico matalotaje, pasando por A Dios misericordia, voz adecuada para “cuando el navío, por tormenta u otra desgracia, se va anegando”, y que los tiburones, en su diccionario olfativo, conocen como “la hora del almuerzo”.

El pequeño lexicón de la Instrucción náutica me recuerda, por una parte, los motivos por los que no me subo ni a una trajinera en Xochimilco, y por otra nos conduce a una sección extraordinaria de esta biblioteca digital: los vocabularios y gramáticas de lenguas indígenas. No hay que olvidar que andamos de paseo, conociendo, tanteando, y conviene gustar un poquito de todo, pero tampoco hace daño comenzar por el principio y echar un ojo al primer trabajo de lexicografía publicado en las Américas, obra de Fray Alonso de Molina.

Años antes de dar a la imprenta su vocabulario del náhuatl, Molina comenzó a trabajar en versiones manuscritas, las propias y las de sus predecesores, en el convento franciscano de Texcoco, hasta que por fin, en 1555, vio publicado su vocabulario. Entre las dificultades que dilataron sus esfuerzos, dice Molina, la principal fue “no haber mamado esta lengua con la leche, ni serme natural, sino haberla aprendido por un poco de uso y ejercicio, y esto no del todo, pues descubrir los secretos que hay en la lengua, la cual es tan copiosa, tan elegante y de tanto artificio y primor en sus metáforas y maneras de decir, cuanto conocerán los que en ella se ejercitaren”.

El segundo escollo fue la variación regional del náhuatl, y el tercero la cantidad de cosas que vinieron de España y no tenían nombre de este lado del mar, y viceversa. Adentrarse en estos lexicones conduce aún más allá del placer sensorial y poético de curiosear en las bodegas del lenguaje, y nos acerca a la difícil traducción, no sólo de una lengua a otra, sino de un mundo a otro mundo.

El primer vocabulario de Molina era solamente español-náhuatl. Tardó más de 15 años en publicar en dos tomos el diccionario bidireccional, corregido y aumentado, y en el que suelo ir a buscar las palabras que sospecho conocer (atl, citlalin, elotl, papalotl, o a la inversa, agua, estrella, mazorca de maíz, mariposa) y a partir de ahí voy pasando las hojas para ver qué palabras se me antoja silabear.

Alguna competencia habría entre los frailes que intentaban ceñir aquellas lenguas a la codificación gramatical, porque Maturino Gilberti, autor de la primera gramática publicada en México (Arte de la lengua de Michoacán, 1558), dijo que los intérpretes del náhuatl se habían quedado cortos en el intento de perfeccionarse en dicha lengua, y para colmo les había costado grandes esfuerzos, y “todo ha sido por falta de no haber arte, de donde pudiesen aprender la dicha lengua”, y donde decía arte nosotros debemos leer gramática. Gilberti lanzó este discreto dardo en el prólogo al lector, situado después de los permisos y licencias que preceden a todas las publicaciones novohispanas, y que uno suele saltarse excepto cuando anda metido en averiguaciones muy puntuales.

Pero que las licencias sean aburridas no significa que no tengan nada que decirnos. Para empezar, nos dicen que el corpus recogido en Primeros Libros está compuesto por los libros que las autoridades virreinales y eclesiásticas consideraron necesario imprimir en la Nueva España. Tanto para el lector especializado como para el amateur, hay mucho por conjeturar y aprender a partir de este corpus: por qué esos títulos, quiénes eran aquellos autores, en qué lenguas se editaban qué libros, quién hacía anotaciones al margen, quién subrayaba y qué subrayaba, qué grandes conjuntos temáticos se pueden discernir y qué disciplinas están representadas aunque sea con uno o dos títulos. Y por supuesto hay que imaginar, según el tipo de libro, a quién estaban dirigidos, porque no es lo mismo la Cartilla para enseñar a leer (1569) que una antología de Ovidio (1577) que un libro de mística de San Buenaventura (1594).

Hay muchísimos libros antiguos disponibles gratuitamente en la red, tantos, que se vuelve difícil elegir algunos que puedan tener sentido como conjunto. Ahí radica parte del encanto de Primeros Libros: es una colección digital con límites claros y un surtidor de preguntas sobre el momento de mayores trastornos históricos, políticos, religiosos y demográficos de nuestro país. Es un tesoro para los interesados en la historia de la imprenta y un desafío mayúsculo para quienes desarrollan la tecnología de OCR (reconocimiento óptico de caracteres).

Pocos títulos en Primeros Libros se dejan leer de cabo a rabo. Por eso conviene, después de curiosear en los diccionarios o en cualquier libro que a uno se le antoje, dar un paso atrás y observar el panorama: mirar la lista de títulos, de autores, de impresores y de palabras clave. El conjunto y los subconjuntos en esta colección nos enseñan mucho sobre cultura novohispana. Los prólogos, particularmente, están repletos de claves para comprender una época de transformaciones históricas pasmosas y trágicas.

El lector no debe pasar de largo ante unos salmos escritos en náhuatl pensando que se le escapará casi todo por la barrera del idioma. El prólogo está en castellano y su autor –Fray Bernardino de Sahagún– nos explica que los antiguos mexicanos alababan a sus dioses día y noche con coros y danzas, y que los misioneros habían trabajado mucho en erradicar liturgias paganas:

“Y a este propósito se les han dado cantares de Dios y de sus santos en muchas partes, para que dejen los otros cantares antiguos, y hanlos recibido y hanlos cantado en algunas partes y todavía los cantan, pero en otras y en las más porfían de volver a cantar sus cantares antiguos en sus casas o en sus tecpas (lo cual pone harta sospecha en la sinceridad de su fe cristiana) porque en los cantares antiguos por la mayor parte se cantan cosas idolátricas, en un estilo tan oblicuo que no hay quien bien los pueda entender sino ellos solos, y otros cantares usan para persuadir al pueblo de lo que ellos quieren, o de guerra o de otros negocios que no son buenos, y tienen cantares compuestos para esto y no los quieren dejar”.

Como remedio, dice Sahagún, se han impreso estos cantares que llevaban algunos años circulando en manuscritos, y se han establecido penas graves para los que desobedezcan, de modo que se alabe a Dios “con católicos y cristianos loores, y los loores de ídolos e idolatrías sean sepultados como merecen”. En tres páginas de prólogo nos parece ver las últimas décadas del siglo XVI cobrar vida ante nuestros ojos, porque hay que imaginar adónde iría este libro acompañando a los frailes, y cuántas maneras oblicuas tendrían los naturales para evitar la vigilancia española, y cuáles serían los castigos a los idólatras que hacían sus rezos a escondidas, como en las catacumbas.

En la Psalmodia christiana de Sahagún, impresa en 1583, vemos cuán insuficientes eran los catecismos y doctrinas, aunque fueran enseñados en lenguas nativas, para incorporar la fe cristiana a la vida de los antiguos mexicanos. Hacía falta esa otra cara de la religión, el canto, la liturgia, la ceremonia a cielo abierto, incluso la danza, para que los artículos de fe se hicieran parte de la vida cotidiana en los pueblos sometidos. El culto debía adaptarse para transformar la cultura.

Una cultura en proceso de transformación –violenta y zigzagueante, de ida y vuelta, lenta y profunda transformación– esto revela el acervo digital de Primeros Libros, producto de una admirable colaboración entre bibliotecas de varios países. Hace poco más de una década, tres bibliotecas poblanas y dos texanas forjaron una alianza para fotografiar sus incunables americanos, libros impresos de este lado del charco entre 1539 y 1601, y para ofrecer los facsímiles fotográficos en la red.

Contenían maravillas esas bibliotecas. Por ejemplo, una doctrina cristiana trilingüe en castellano-náhuatl-otomí, y aquel otro libro que algunos consideran el más primoroso ejemplo de tipografía e impresión de todo este corpus, el Manuale sacramentorum secundum usum Ecclesiae Mexicanae, impreso a dos tintas, escrito mayormente en latín con algunas indicaciones en castellano, con notación musical para la liturgia, conjuros contra tormentas y plagas, y con una deleitosa –e imagino que en ciertos casos muy útil– fórmula para sanar endemoniados.

Ambos libros fueron de Joaquín García Icazbalceta y están bajo la custodia de la Colección Nettie Lee Benson en la Universidad de Texas en Austin. No paso por alto los tesoros de la Biblioteca Palafoxiana y las otras instituciones fundadoras, tesoros que sería largo enumerar, pero conozco mejor los de Icazbalceta puesto que fui bibliotecario en la colección que lleva el nombre de Nettie Lee Benson, historiadora respetada, leída y condecorada tanto al norte como al sur del río Bravo.

En 2010, Primeros Libros hizo su aparición en internet y pronto comenzó a sumar socios. Al año se incorporó la biblioteca John Carter Brown, cuya colección de libros raros y antiguos es incomparable. De nuevo soy parcial –trabajo ahora con este fabuloso acervo– pero no expreso mi opinión sino la de muchos lectores que han sacado provecho de esta biblioteca dedicada al periodo colonial en todo el continente. La JCB, como se le conoce, aporta libros fascinantes como la Doctrina christiana en lengua guasteca, escrita en el monasterio agustino de Huejutla y profusamente ilustrada, y un grupo sin par de vocabularios y artes del purépecha, todos con el ex libris del doctor Nicolás León.

Mandamientos de la iglesia en la Doctrina christiana en lengua guasteca (1571), de Juan de la Cruz. Ejemplar de la Biblioteca John Carter Brown.

Los socios fueron aumentando –Universidad de Tulane, Universidad de Salamanca, Parroquia de San Bartolo Soyaltepec, Universidad Iberoamericana– hasta llegar a veinticinco instituciones en tres continentes. Primeros Libros ofrece títulos en español, latín y ocho lenguas indígenas, y es un proyecto vivo que se enriquece cada año con nuevos títulos y socios, entre ellos, recientemente, la Biblioteca Nacional y el Tecnológico de Monterrey.

Para estudiar encuadernaciones, notas marginales, antiguos dueños, emblemas en ex libris, y para subsanar páginas faltantes o daños parciales causados por los estragos del tiempo y la polilla, Primeros Libros ofrece, cuando es posible, varios ejemplares de un mismo título. La navegación –eso que llaman la experiencia del usuario– es un poco lenta y está lejos de ser ideal; la infraestructura tiene ya diez años y, por lo visto, una década en años de internet equivale casi a otra era geológica. Pero esos pequeños obstáculos son cosa de nada frente al logro de tener reunido este corpus. Como en cualquier biblioteca, hay que acostumbrarse a sus peculiaridades y saber que nuestra paciencia será remunerada.

No me tocó la suerte de participar en el diseño ni la implementación de Primeros Libros y hablo de este proyecto sólo como un aficionado entusiasta, ansioso por correr la voz y decir a sus conocidos: Vayan, no dejen de visitar Primeros Libros y quédense un buen rato a leer porque las bibliotecas hay que recorrerlas con calma, regresar con frecuencia, y descubrir qué nuevas interpretaciones nos esperan en sus anaqueles virtuales.

FOTO: Portada del vocabulario bidireccional español-náhuatl, de Alonso de Molina (1571). Ejemplar de la Biblioteca Palafoxiana./Dominio público

« El anti cool o la apología del ñoño Visiones de Visión de Anáhuac de Alfonso Reyes »