Bolívar Echeverría a lo lejos

/

Clásicos y comerciales

/

POR CHRISTOPHER DOMÍNGUEZ MICHAEL

Se cumplirá este año una década de la muerte de Bolívar Echeverría (1941-2010), una de las inteligencias más perceptivas y originales de aquel tiempo mexicano que ya se antoja remoto. Filósofo marxista de origen ecuatoriano, formación alemana y vida mexicana, Echeverría se enfrentó, tras la caída del Muro de Berlín en 1989, a una situación propiamente trágica, la de empeñarse en salvar al marxismo –en la sofisticada, casi aristocrática, versión que tenía de éste– del naufragio al cual lo condenaron los colapsados regímenes comunistas. Maderos, mascarones de proa y velámenes de aquel naufragio pueblan la mar y de ellos se sirvan, para flotar, no sólo los populismos de izquierda, sino los de derecha. Recuérdese, por ejemplo, el leninismo de Steve Bannon.

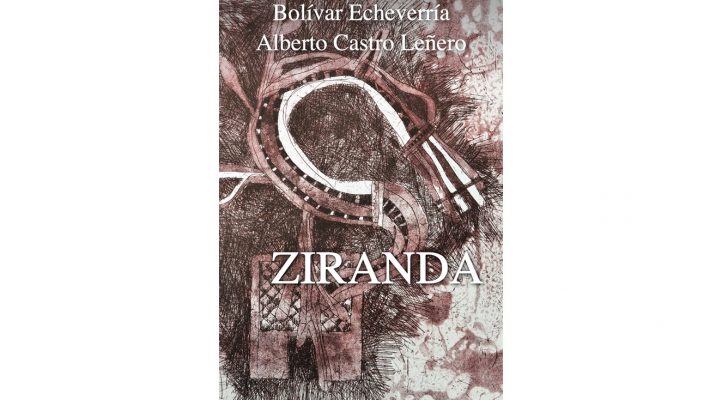

Ziranda, publicado en coautoría gráfica con el pintor Alberto Castro Leñero, no es en su totalidad, como lo pregona con desaseo Isaac García Venegas, el prologuista, un libro de aforismos. Sólo algunas de las reflexiones escritas por Echeverría durante el cambio de siglo corresponden a la definición estricta del género aforístico –breve y sentencioso–, aunque, en efecto, están inspiradas en los fragmentos de la Minima moralia. Reflexiones sobre la vida dañada (1951), de T.W. Adorno. Pero por más nutricia que haya sido la Escuela de Frankfurt para Echeverría, él necesitaba más, a pesar de haberse encomendado a Walter Benjamin, el hijo pródigo de los frankfurturianos. Para nuestro filósofo ecuatoriano-mexicano y no fue el único, este santo taumaturgo era capaz de curar las heridas de la historia y velar como visionario sobre su final, tan deseado y tan temido. Tuvo Echeverría, también, el ingenio idiosincrático de cruzar a nuestro Barroco con la modernidad capitalista, dándole a su filosofar una sonrisa estética ajena al gélido pesimismo y al desdén vital de Adorno y compañía, complementándolos con Sartre, el jefe de la escuela existencialista que acabó por competir con la gente de Frankfurt por el alma de los jóvenes estudiosos revolucionarios.

Tomo Ziranda como una suerte de índice temático de los trabajos y los días de Echeverría, guía que me permite volver al resto de su obra, particularmente a Modernidad y blanquitud (2010), su testamento intelectual donde, por cierto, aparece su Sartre. En Ziranda (ERA, 2019) están, esbozados al carboncillo, algunos de los temas bolivarianos, a saber: el mito del Estado que atormentó al siglo pasado; la influencia del alemán como lengua alterna en su propio Zeitgeist ; las características del Progreso como otra naturaleza; su interés por los héroes y los antihéroes, propio del nombre que se le dio en Ríobamba tras su nacimiento, antes que de Marx; el faustismo de El capital; su pasión por el cine o su interés en el futbol como muestra de la identidad contrastada entre nórdicos y latinos, lo cual remite, medio en broma y de nuevo, a la weberiana ética protestante.

Al releer Modernidad y blanquitud tropiezo con un problema no menor. Como muchos profesores de filosofía, Echeverría tenía mala pluma, al grado de que varios de los capítulos del libro son transcripciones de charlas y conferencias. Lo suyo era el seminario, es decir, el trato entre iniciados, no la naturalidad de quien se debe al lector, ese desconocido. Fue un gran maestro pero algunos de sus libros quizás no existirían sin la providencia de sus discípulos.

Discrepo de su noción de modernidad, tan frankfurturiana, como un preludio a un apocalipsis sin fecha profética y adverso, ante cada crisis, al catálogo de las virtudes burguesas que hicieron posible esa democracia liberal tan execrada por los marxistas, quienes se cuentan entre quienes más se beneficiaron de sus libertades, las cuales, no tan paradójicamente, contribuyeron a establecer.

El “marxismo occidental” de Echeverría es ya viejo, está fechado en la segunda posguerra y por ello, a mí, me es más hospitalario que las teorías poscomunistas de Agamben, Badiou y Zizek, aunque sus lectores más jóvenes están entusiasmados –me consta– con el concepto de “blanquitud” arrojado galantemente por Echeverría al ruedo para abandonarlo con presteza, consciente de lo desastroso que resultaría para el marxismo introducir una noción racial en su sistema metabólico.

Me explico: la patente coincidencia de que la Ilustración y antes y después de ella, la modernidad capitalista, estuviera hecha a imagen y semejanza de sus creadores –los filósofos blancos de París, Edimburgo, Londres o Königsberg–, así como la persistente asociación, hasta el siglo XXI, de esa blanquitud con el mercado internacional, sus usos y costumbres, con sus imágenes multiplicadas en los gestos y las pantallas, dejaba al filósofo en peligro de caer en el moralmente inaceptable racismo –aun fuese “invertido”– o de perderse en la feria del multiculturalismo, noción poco empática con las rigurosas maneras del autor, también, de El discurso crítico de Marx (1986).

En el callejón sin salida, se apresura a decir que esa característica étnica fue “casual” o “arbitraria”, lo cual le permite dejar pendiente la espinosa cuestión para refugiarse en cierta obviedad histórica: se puede ser blanco y a la vez ser expulsado de la blanquitud, como le ocurrió a los perseguidos y exterminados judíos europeos durante la barbarie nazi. De ser sustentable la blanquitud como clave teórica, quedo a la espera del filósofo que desarrolle el esbozo de Echeverría.

Otra de las inquietudes plasmadas en Modernidad y blanquitud es la diferencia entre las dos vías al capitalismo moderno: el caótico camino emprendido por los europeos, donde aparecen molinos de viento y endriagos fabulosos a esquivar –entre ellos el Barroco y su peculiar influencia en la modernidad iberoamericana– junto con la vía natural y expedita emprendida por los peregrinos del Mayflower que americanizaron el planeta, aplicando a rajatabla la predestinación agustiniana, donde una vez más, tenemos, por fortuna, otra variación al piano de (Max) Weber en manos de Echeverría. Pero no es en la llamada América (1912), de Kafka, donde queda fijado, como se sugiere en Modernidad y blanquitud, el estereotipo de ese Otro estadounidense, odioso para los europeos. Es anterior en un siglo, como lo probaron Jean-François Revel y Marc Fumaroli.

Algunas de las intuiciones de Echeverría son tan sólo churriguerescas, como su explicación benjaminiana del 68 mexicano, la supuesta respuesta a un agravio urbanístico padecido por los chilangos, quienes se habrían volcado a favor de los estudiantes en aquella fecha y por esas razones, lo cual es del todo falso. Aquel movimiento, ante la indiferencia popular, dividió a los capitalinos. Inclusive, quien haya sido niño en el 68 sabrá que a gran parte de los preolímpicos y boyantes ciudadanos amparados por el desarrollo estabilizador en su fase diazordacista, les causaban horror “los agitadores” y recordará el siniestro alivio que significó el 2 de octubre para aquella clase media.

Al régimen actual, dizque de izquierda, no le interesan los intelectuales, aun quienes estarían dispuestos a respaldarlo, criticándolo. Sus jilgueros y propagandistas, por llamarlos de alguna manera, son de tercera o cuarta fila y todos ellos habrían reprobado, con Echeverría, un primer semestre de licenciatura. Con algunos amigos, hace rato ajenos al marxismo o liberales de raíz, he comentado la nostalgia que sentimos por aquella brillante intelectualidad de izquierda con la cual se batallaba en serio: de Carlos Pereyra a Carlos Monsiváis, pasando por quienes viven actualmente en la apostasía, el ostracismo o la decepción. Uno de aquellos interlocutores imprescindibles fue Bolívar Echeverría. Yo lo vi sólo tres o cuatro veces y a la persona la recuerdo cálida, plena en emoción por lo humano. Pero sobre todo fue un sabio del Barroco interesado en las formas y los símbolos, descifrando El capital, su infinito libro de emblemas, esa obra un tanto indiferente al mundo sensible.

FOTO: Especial

« Ladj Ly y el contraodio marginal Síndrome de Guillain Barré: el inicio »