¿Cómo se cultiva una flor del mal?

/

/

POR SOFÍA MARAVILLA

Gloria y alabanza a Tí, Satán, en las alturas

del Cielo, donde una vez reinaste y en las profundidades

del Infierno, donde, vencido, sueñas en silencio!

¡Haz que mi alma un día, bajo el Árbol de la Ciencia,

cerca de Ti repose, en la hora en que de tu frente

como un Templo nuevo sus ramajes se extenderán!

“Letanías de Satán”, Charles Baudelaire

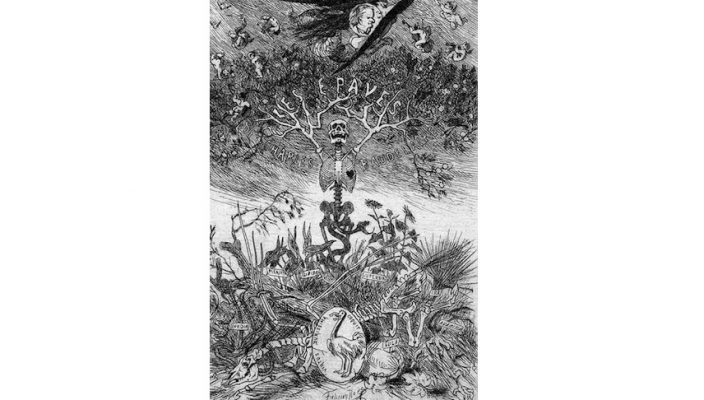

Un esqueleto arborescente se eleva al centro de un Edén caído; sus ramas se extienden hasta el cielo nocturno, y de ellas cuelgan frutos de color encarnado y textura jugosa. Una mano lleva el fruto a la boca, y como una gangrena que comenzara en la lengua, la conciencia de muerte aparece al primer mordisco. Cuando cae la pulpa en el fango que alimenta el árbol, a la vereda surgen unos capullos que, al abrirse, supuran horrida Belleza. Son las flores germinadas en el pecado: flores del mal cultivadas por la mano maldita de Charles Baudelaire.

Sería esa imagen la que obsesionara al poeta hacia 1860. De hecho, Baudelaire deseaba tener el esqueleto arbóreo, rodeado de flores alegóricas, para ilustrar el frontispicio de la segunda edición de Las Flores del Mal, tal como lo expresara en una carta dirigida a su amigo y editor Auguste Poulet-Malassis. El famoso poemario había salido a la luz en junio de 1857, y apenas un par de meses después, en agosto, enfrentó una condena por ultraje a la moral pública, lo que le costó una cuota aproximada de 300 francos (reducida gracias a la intervención de la Emperatriz Eugenia, consorte de Napoleón III, a quien Baudelaire suplicó su ayuda) y la censura de varios poemas, entre ellos “Lesbos”, “Las joyas” y “Mujeres condenadas”, lo que desembocó en una segunda edición “mutilada” que, en cambio, incluía 30 nuevos poemas. Sin embargo, el grabado terrible que suponía un memento mori, encargado en 1860 al artista Félix Bracquemond pero realizado finalmente por el pintor belga Félicien Rops -quien por cierto era íntimo amigo de Baudelaire-, no se publicó sino hasta la edición póstuma y completa de 1868.

Lee más de Sofía Maravilla aquí

Claro, la ironía caprichosa de tal representación no sería para menos, y suponía, a su manera, una exquisita venganza frente a la moral higienista del París decimonónico: su tiempo, que denomina en una carta de 1856 “la gran herejía moderna”, atraviesa con sus espinas y complejos enramados la experiencia vital del poeta y se le figura como una osamenta humana de la cual emerge lo más primordial y violento del ser, es decir, “esa doctrina natural (…) del pecado original”1 que triunfa sobre la “doctrina artificial” del Segundo Imperio y sobre los ideales de la Industria y el Progreso, “despóticos enemigos de toda poesía”2. A partir de este punto, es posible vislumbrar los núcleos categóricos que tensan ese imaginario de jardinería que caracteriza la poética del maldito por antonomasia: me refiero al artificio y al pecado.

Para comprender un poco más dichos pilares, habrá que enfatizar que, por muchos epítetos satánicos que quieran dársele, Baudelaire poseía un alma profundamente católica, y como tal, estaba marcado por el sentimiento de culpa y la postración de criatura frente al Creador, así como por un drama existencial recalcitrante en la idea del pecado, entendido como la voluptuosidad única y suprema en la “certeza de hacer el mal”3. De hecho, en una carta dirigida al escritor y político Victor de Laprade en diciembre de 1861, Baudelaire declara a propósito de las acusaciones de satanismo que pesaban sobre Las Flores del Mal: “A pesar de la aparente obligación de todo republicano de ser ateo, yo siempre fui un ferviente católico (…) De todas formas, suponiendo que la obra fuera diabólica, podría decirse: ¿existe alguien más católico que el diablo?”4

Hay, por ende, una percepción de Dios que podría contrariar a la moral religiosa cristiana de cualquier época comenzando por el axioma que delimita al Todopoderoso ante los ojos de Baudelaire: Dios es malo, y, en consecuencia, su Creación también lo es. De allí que Baudelaire nade a contracorriente de sus contemporáneos, los poetas del Parnaso, y de sus antecesores, los tardíos románticos franceses, que veían en la naturaleza una teofanía de todo lo divino-virtuoso, contrapuesto al orden pervertido del hombre caído. Claro, la naturaleza también es reflejo de lo divino para Baudelaire, pero es un reflejo incomunicable a pesar de su sofisticado sistema poético de correspondencias, ya que el hombre está exiliado de dicha comunicación desde el momento en que se ha esmerado por salir del orden del pecado original y se ha ejercitado en los ideales tergiversados del Bien y de la virtud.

“Es la infalible naturaleza la que ha creado el parricidio y la antropofagia, y otras mil abominaciones que el pudor y la delicadeza impiden mencionar (…) Todo lo que es noble y bello es el resultado de la razón y del cálculo. El crimen, al que el animal humano ha tomado el gusto en el vientre de su madre, es originalmente natural. La virtud, por el contrario, es artificial, sobrenatural, puesto que, en todos los tiempos y en todas las naciones, han sido necesarios dioses y profetas para enseñarla a la humanidad animalizada, y el hombre, solo, habría sido incapaz de descubrirla. El mal se hace sin esfuerzo, naturalmente, por fatalidad; el bien es siempre el producto de un arte.”5

Sin embargo, no hay que dejarse engañar por la aparente moralidad de algunos de sus fragmentos: si Baudelaire encomia la virtud y recrimina la naturaleza es porque, paradójicamente, el poeta rinde un culto al pecado original, y por él se siente bendecido. La virtud, en cambio, es la consecuencia de un engaño: el del hombre artífice del mundo que se ha rebelado contra la majestad de su Creador, que en su afán por vencerlo, llevando por estandarte el fruto mordido del árbol de la Ciencia, erige un complicadísimo artificio basado en la dialéctica del pecado-sacrificio que tiene como fin nada menos que la Redención, pues, a pesar de que unas décadas después Nietzsche pase el primer obituario de Dios y confirme la profecía del poeta alemán Jean Paul Richter y su sueño del Cristo muerto, en realidad el habitante de la modernidad padece más que nunca en su orfandad y en su delirio de exceso de razón. Su conciencia enferma y su materia fangosa hambrienta de espiritualidad, confirma aquello que tanto temor le engendraba desde el tiempo en que abriera el ojo en el sueño de la inmanencia: que no puede ser más que la sombra de un cadáver por venir donde la vida eterna, maligna y no cercenada, retorne al instante de creación una y otra vez, a pesar de la existencia del hombre.

Prodigaba este mundo una música extraña, / cual viento y cual agua corriente, / o el grano que en su harnero con movimiento rítmico / un cribador mueve y agita.

Las formas se borraban y no eran más que un sueño, / un bosquejo tardo en llegar, / en la tela olvidada, y que acaba el artista/ únicamente de memoria.

(…) —¡Y serás sin embargo igual que esta inmundicia, / igual que esta horrible infección, / tú, mi pasión y mi ángel, la estrella de mis ojos, / y el sol de mi naturaleza!

¡Sí! Así serás, oh reina de las gracias, después / de los últimos sacramentos, / cuando a enmohecerte vayas bajo hierbas y flores / en medio de las osamentas.

¡Entonces, oh mi hermosa, dirás a los gusanos / que a besos te devorarán, / que he guardado la esencia y la forma divina / de mis amores descompuestos!6

Estamos parados, pues, ante la revelación eviterna de la muerte. El mundo es por sí mismo un memento mori, y la era moderna, en la obra de Baudelaire, se nos aparece como un exabrupto de esta condición rastrera. El ser-moderno se encuentra en un entorno que parece no tener fronteras, ni físicas ni espirituales, y que, al mismo tiempo que seduce con expandirnos e invadirnos de experiencias, amenaza con destruir todo lo que se es, como si de una carroña asoleada se tratara, por continuar con la figura anterior. Habitar la modernidad es habitar la vorágine de la aniquilación. Es la época en que el hombre se torna un medio, una mercancía, y el objeto cobra un halo de sacralidad. El caos de la modernidad es la estabilidad, puesto que el capital subsiste por la constante renovación de las fuerzas de producción. Dicha estabilidad se relaciona con el espectro del hastío baudelaireano, y, por tanto, con la tendencia melancólica a que todo parece una alegoría de la muerte, pues todo lo que se crea tiene como fin ser destruido, consumido. Para Baudelaire, la modernidad es experimentada como el ápice de la afrenta humana contra su Creador, el artificio por excelencia y el panorama donde el espíritu, o lo que se crea que es el espíritu, se encuentra materializado en todas sus dinámicas antropófagas. Como dice Sartre, en su ensayo sobre Baudelaire: “la gran ciudad es el reflejo de este abismo: la libertad humana”.

En la jungla de asfalto, las fantasmagorías se tornan necesarias para sobrevivir; las fantasmagorías que no sólo se reducen al universo de las cosas, sino que se apropian de los personajes que habitan la ciudad-cisne, como le llamara Walter Benjamin para metaforizar su carácter evanescente y agónico al mismo tiempo que colmado de belleza efímera, idéntica a la imagen del cisne que muere. Entre estos personajes destaca el flaneur, el paseante, ese rostro de las multitudes que ve el París de los bulevares y el París donde la miseria enardece el alma de “Los hijos de Caín”, como Baudelaire llama a los parias, y cultiva el sueño de la revuelta en las tabernas: “Cantaba un día el alma del vino en las botellas /“¡Hombre, hacia ti yo envío, oh, tú, desheredado, / En mi cárcel de vidrio y con mis lacres rojos, Una canción de luz y de fraternidad!”7. La prostituta, que es guardiana del amor criminal y en su sexo sifilítico ofrece los misterios que originan la vida y la locura sagrada de sus devotos, como soberana Madonna que encuentra su rostro más perfecto en Jeanne Duvall, amada de Baudelaire: “¿Qué es el amor? La necesidad de salir de sí. El hombre es un animal adorador. Adorar es sacrificarse y prostituirse. También todo amor es prostitución”8; el sacerdote, el verdugo y el poeta, trinidad del conocimiento, la muerte y la creación respectivamente, dones que residen a placer en el cuerpo que deseen, siendo a veces el verdugo creador de carroñas, el sacerdote asesino en nombre de la fe abyecta y el verdugo indefectible develador gnóstico; en cambio, Baudelaire veía en las fábricas terrenos infestados por las afecciones corporales que hacían al obrero que empleaba toda su fuerza bruta hasta la enajenación o el desvanecimiento, y salir librado de esta batalla diaria lo hace acreedor del título de héroe, pues es el obrero quien desempeña una lucha agónica entre la angustia y la miseria y sobre sus espaldas lleva, como si fuera un Atlas, el peso del mundo moderno.

Pero quizá la fantasmagoría humana más caprichosa dentro de la obra baudelaireana la tenga el dandy, satánico y sublime a la vez, luciferino en tanto que luminoso, y su apariencia entera es un anaquel de galanterías que oculta su hastío y su temblor ante la vida por ser extremadamente sensible a pesar de su frialdad, a pesar de la sonrisa irónica y la furia que puede verse en cualquier retrato de Charles, puesto que él mismo fue esa encarnación suprema de lo bello, y por lo tanto, de lo extinguible. “El dandy debe aspirar a ser sublime ininterrumpidamente, debe vivir y morir delante de un espejo”, escribe Baudelaire en sus Diarios Íntimos, y después camina en los barrios pobres con un bastón heredado de su padre y presume de una aristocracia que rebasa los goznes mundanos y lo sitúa entre los hijos pródigos de las musas que fornican sobre ángeles caídos.

En el triunfo de lo efímero, los fragmentos de eternidad se regentean a la par que los objetos materiales, se convierten en souvenirs para los eternos paseantes de la vida, y entre esos fragmentos de lo divino, la poesía misma se ha colocado en un escaparate, es el producto de un alma que tiende, irremediablemente, hacia la experiencia de lo bello. Sin embargo, aunque Baudelaire fuera de paria y de estático del opio y del hachís, es consciente de que, como poeta, es también un obrero, y si bien la fuerza que emplea en su labor no es, en apariencia, física, desgarrar los cielos del espíritu para hacer manar belleza es también una labor titánica con tal de hacer caer unos pocos diamantes sangrientos. A pesar de que la poesía se hubiera quitado la veladura de su misterio, Baudelaire se rehúsa a participar de la degradación estética burguesa, y escribe a un destinatario desconocido: “¿Es siquiera necesario, para la satisfacción del autor, que un libro cualquiera sea comprendido, excepto por parte de aquel o de aquella para quien ha sido escrito? ¿acaso es indispensable que sea escrito para alguien? Siento tan poco gusto por el mundo en que vivo que yo de buena gana escribiría tan sólo para los muertos”9.

Habiéndonos quedado claro que en realidad Baudelaire sólo emplea la pérdida aparente de la sacralidad poética para sus propios procedimientos místicos que tienen como fin la experimentación de la más absoluta y asotereológica Belleza, habrá que hacer una última pregunta antes de permitir descansar a Charles para la eternidad: ¿cómo se cultiva una flor del mal? El título de un poema sintetiza toda técnica de jardinería del mal empleada por el poeta: la búsqueda de esa Belleza no es sino pura “Alquimia del Dolor”: “Con su ardor uno te ilumina, / otro, oh Natura, te enlutece. / Lo que a uno dice ‘¡Sepultura!’ / dice a otro: ‘¡Vida y Esplendor!’”10. Y es que lo que devela este florecimiento poético no es precisamente una belleza ideal, que pertenece aún al mundo del espejismo, sino que más bien es la forma escritural de un orden siniestro donde reina todo lo excesivo y lo paradójicamente desfigurador, todo lo que revienta al ideal y es carcomido por el hastío, por el Spleen: la belleza es tanto más cruenta cuanto más imposible, pues se manifiesta entonces como la veladura que debe rasgarse en el templo que es el mundo construido por el hombre.

Detrás, o más bien, entre líneas, lo divino palpita con ominosa fuerza y es el fondo en el cual se configura una Naturaleza maligna y ominosa que no puede ser comprensible por el hombre a menos de que éste ceda sus pensamientos al horror, al “más sabio y hermoso de todos los ángeles (…) padre adoptivo de esos que en su cólera negra Dios Padre del Edén Terrenal ha expulsado”11. Sólo con la frente descansada sobre el hombro de Satán, a la sombra del esqueleto arborescente, la creación poética deviene un crimen que recalcitra en la libertad humana como triunfo soberano de la delectación maligna, desplegada hasta el punto álgido de la muerte. La mano del Gran Conspirador se desliza sobre las sienes del hijo pródigo y le corona como un dios encarnado que ha retornado, por el calvario único y absoluto del pecado, a su creador.

Notas.

-

Carta dirigida al fourierista Alphonse Toussenel: “las herejías a las que siempre hice alusión” Baudelaire se refiere a la idea de Progreso y a las utopías comunistas “no son sino la consecuencia de la gran herejía moderna, la doctrina artificial que sustituye la doctrina natural, – quiero decir la supresión de la idea de pecado original”. Baudelaire, Charles, Correspondencia general, Paradiso, Buenos Aires, 2005, p.50

-

“Encomios baudelaireanos” en Baudelaire, Charles, Crítica Literaria, Visor, Madrid, 1999, p.223

-

“Diarios Íntimos” en Baudelaire, Charles, en Mi corazón al desnudo, Visor, Madrid, 2009, p. 23.

-

Correspondencia General, p.137.

-

Baudelaire, Charles, El pintor de la vida moderna, La balsa de la medusa, Madrid,2005, pp.183-184.

-

Extracto “Una carroña”, Baudelaire, Charles, Las flores del mal, Cátedra, 14eva edición, 2011, Madrid. pp.163-167

-

Extracto de “El Alma del vino”, en Las flores del Mal, p. 405

-

Baudelaire, Charles, Mi corazón al desnudo, p. 58.

-

Baudelaire, Charles, Paraísos Artificiales, Akal, Madrid, 2000 p. 42.

-

Extracto de “Alquimia del dolor””, Las flores del Mal, p.311.

FOTO:

« Un remitente misterioso Einstein, el gran científico del siglo XX »