Eduardo Lizalde: El poeta y sus partituras

POR JUAN DOMINGO ARGÜELLES

En 1989, cuando cumplió 60 años de edad, le pregunté a Eduardo Lizalde (ciudad de México, 14 de julio de 1929) cuál era su definición de poesía. Respondió: “La poesía, como toda la literatura y como toda la creación artística (pintura, música), es desfiguración, y ésta no es una frase mía sino de Baudelaire, nada menos que el padre o uno de los padres fundadores del temperamento moderno y contemporáneo”. Por ello, concluyó, “la poesía es el arte de desfigurar la realidad”.

A esta definición estética, Lizalde añadió una noción filosófica abarcadora no ya sólo de la poesía ni específicamente de la lírica, sino de toda producción artística: “El arte es un producto desnaturalizado en el que no se refleja únicamente el trabajo de un creador particular, sino el trabajo de generaciones”.

Puso entonces como ejemplo Residencia en la tierra, de Pablo Neruda, y sentenció que esta obra no habría podido ser escrita si antes de Neruda no hubieran existido las numerosas generaciones de poetas chilenos, argentinos, mexicanos, españoles, ingleses, franceses, etcétera y, “en general, toda la experiencia estética que apoya la producción de este libro”.

Pocos poetas, como Eduardo Lizalde, tienen una conciencia teórica tan clara y a la vez tan profunda del oficio y el ejercicio poéticos. Hay sin duda grandes poetas cuya idea de la poesía se detiene en la práctica. No es el caso de Lizalde, cuyo conocimiento de la poesía rebasa con mucho el muy común y simplificador concepto que asocia el desarrollo del poema al misterio y a la inspiración. Para Lizalde, el poema es, además de un fruto estético, un producto histórico.

Con plena conciencia de esto, sabe que cada poema, como artefacto verbal, aspira a ser una creación plenamente lograda en cuya hechura coincidan la complejidad (es decir, la profundidad), la claridad y la originalidad. Si lo que se logra es menos, poco sentido tiene el esfuerzo. Por ello es inolvidable su epigrama “La mano en libertad”, arte poética y, a la vez, crítica de la censura: “Escribir no es problema. / Miren flotar la pluma / por cualquier superficie. / Pero escribir con ella / ―Montblanc, Parker o Pelikan―, / sin mesa a mano, tinta suficiente / o postura correcta, / es imposible, / y a veces pernicioso. / Puedo escribir, señores, / con los ojos cubiertos, / vuelta la espalda al piso, / atadas las muñecas, / esparadrapo encima de los labios. / Puedo: / pero no garantizo ese producto”.

Si, desde un punto de vista teórico, Eduardo Lizalde define la poesía de manera magistral, en la práctica no es menos convincente. Ha escrito algunos de los poemas más significativos de la lírica mexicana y tres o cuatro libros que podemos catalogar como perfectamente memorables. Según lo estimo, estos libros son El tigre en la casa, La zorra enferma, Caza mayor y Tabernarios y eróticos.

La transparencia y la precisión con la que Lizalde ejecuta sus poemas (y en este caso el verbo ejecutar está muy cercano a la música que es otra de las artes que ha acompañado todo el tiempo la obra de este gran poeta mexicano) pueden dar la muy falsa impresión de que escribir poesía es muy fácil: que es un desahogo del temperamento, como por ejemplo en “Lamentación por una perra” y en “La ciudad ha perdido a su Beatriz”. Pero detrás de estos poemas hay una tradición y una conciencia de esta tradición que involucran lo mismo a Góngora y a Quevedo, que a Bécquer, Baudelaire y Villon. Bien leídos, bien asimilados, perfectamente integrados a su cultura, estos y otros muchos poetas, filósofos, narradores, dramaturgos, etcétera, hacen las veces del humus sobre el cual nacen, florecen y fructifican los poemas lizaldeanos.

La poesía para Lizalde no es, nunca, una simple descarga sentimental o un desahogo: es una construcción arquitectónica y una partitura: es la música que resuena en una catedral acompañada de la oración fúnebre que dice: “Murió la perra impune y nadie / la habrá de rescatar del césped blando / en que hoy retoza, / y no despertará del sueño sin raíces / que ata su fronda infame al cuerpo”.

La música en la poesía lizaldeana no sólo se limita al contenido lírico del poema, sino también a la exactitud de su ejecución. Cada poema de Lizalde es una “composición” que involucra emociones pero también inteligencia y geometría. El poeta es plenamente consciente de que la palabra tiene una virtud tal y como la formulara Rosario Castellanos: “si es exacta es letal como lo es un guante envenenado”.

Lizalde maneja con consumada maestría esa inteligente herramienta de labor que es la ironía. Sus epigramas son certeros y sus sátiras dan siempre, con precisión, en el blanco de las pretensiones chabacanas que suelen arrobar y conformar a tanta gente que confunde poesía con sensiblería. Dístico ejemplar es el epigrama con el que abre las páginas de La zorra enferma y que lleva por título “Ojo, sectarios”: “Sordos, odiad este libro. / Eso incrementará mis regalías”.

Siendo la poesía un arte de la alusión y la elusión más que de la ilusión, el auténtico poeta conoce las reglas que van más allá del artificio y que conjugan emoción con inteligencia, irracionalidad con lucidez. Quien las ignora no escribe poemas, sino declaraciones espontáneas que, como todo acto de espontaneidad, se pierden en los lodos de la cursilería y el olvido.

Quien carece de ironía poética escribe boleros sentimentales; el poeta, en cambio, los parodia, los destaza y los reconstruye en una melodía que no tiene miel sino hiel, sal y almizcle (este último para fijar la esencia), y dice entonces: “Amada, no destruyas mi cuerpo, / no lo rompas, no toques sus costados heridos. / No me lastimes más. / Me duele el pelo al peinarme. / Duéleme el aliento. / Duéleme el tacto de una mano en otra”.

No me lastimes más podría ser el título de un bolero sin ironía ninguna, pero la inteligencia de Lizalde evade con maestría la declaración elemental y el “no me lastimes más” burla burlando la cursilería apropiándose de ella con el fingimiento soberano del arte. La más profunda poesía, que está hecha de revelación y tradición, es decir de descubrimiento e historia ―y con la clara conciencia de sus antecedentes y sus antecesores― es un ejercicio de lúcida emoción, de inteligente irracionalidad.

En Lizalde se cumple la certidumbre de la estética moderna formulada por Pessoa: “El poeta es un fingidor. / Finge tan completamente / que hasta finge que es dolor / el dolor que en verdad siente”. Proust diría de otra manera lo mismo: “Los libros son obra de la soledad e hijos del silencio. Los hijos del silencio no deben tener nada en común con los hijos de la palabra, con los pensamientos nacidos del deseo de decir algo, de un reproche, de una opinión”.

Si el poema es un artefacto verbal de liberación interior capaz de cambiar al mundo, lo es por las muchas razones que Octavio Paz ofreció en las primeras páginas de El arco y la lira. Y esto no lo ignora Eduardo Lizalde. La poesía es para él, como para Paz, “oración, letanía, epifanía, presencia. Exorcismo, conjuro, magia. Sublimación, compensación, condensación del inconsciente”, pero también “experiencia, sentimiento, emoción, intuición, pensamiento no-dirigido. Hija del azar; fruto del cálculo”.

Paz mismo elogiaría tres elementos esenciales en la poesía de Lizalde: precisión, limpieza e ironía, que emplea en una operación de cirujano sobre el cuerpo de la realidad. Tal definición es aplicable a todos los libros de este autor, pero especialmente a los que lo ubican perfectamente como uno de los mejores poetas mexicanos del siglo XX y, hoy sin duda, a sus 85 años, el mejor poeta vivo de México.

Desde Cada cosa es Babel (1966) hasta Tabernarios y eróticos (1989), pasando por El tigre en la casa (1970), La zorra enferma (1974), Caza mayor (1979), Tercera Tenochtitlan (1982) y Al margen de un tratado (1983), la poesía de Lizalde se alza invicta en su decir aquello que no alcanza la prosa incluso en el prosaísmo deliberado. No hay un solo poema de Lizalde que no contenga ironía y, por lo tanto, que no juegue con las contrariedades de los contrarios, con el envés de lo que se enuncia (y a lo cual renuncia); en otras palabras, con la paradoja o, para decirlo con una sonrisa marxista-leninista y una cara seria de Hegel, “la dialéctica, compañero, la dialéctica”.

Nadie puede leer con provecho el insuperable “Vino, mujeres y canto” si su lectura está ausente de malicia histórica y perspicacia estética: “La historia del país ―dicen―, se ha hecho / en las cantinas y en los lupanares , / como la de toda nación culta. / Por eso es duro para las mujeres, / si no pisan los antros por oficio, / ocuparse de historia o de novela / ―y mucho menos de novelas históricas―. / No basta acaso / ―cautela. imberbes―, / ser docto en las tabernas y congales / para hacer buena prosa, / mas suele resultar indispensable”.

Partiendo de la certeza irónica y directa de que “el poema es una contribución a la realidad” (Dylan Thomas) y de que “la palabra viene del poeta”, en Cada cosa es Babel Lizalde abre su obra poética con esta seguridad admonitoria: “Y le digo a la roca: / muy bien, roca, ablándate, / despierta, desperézate, / pasa el puente del reino, / sé tú misma, sé mía, / dime tu pétreo nombre / de roca apasionada. / Y no sabe decirlo, / no cabe un alfiler de labios / en su cuerpo sin rostro. / Pero yo sé su nombre: / roca, le digo, / y comienza a ablandarse”.

Narrador, ensayista, melómano, divulgador de la cultura musical y protector del legado bibliográfico, Eduardo Lizalde es, sobre todo, poeta e, insisto: uno de los mayores poetas mexicanos. Aún vivían Rubén Bonifaz Nuño y José Emilio Pacheco cuando, hace algunos años, una encuesta entre poetas lo declaró el mayor poeta vivo de México. Lo es desde hace mucho tiempo. Apenas en febrero de 2014, en España, recibió el Premio de Poesía Federico García Lorca. No sé si los españoles apenas descubrieron al gran poeta que es Lizalde (no sólo para la poesía mexicana, sino para la poesía en lengua española). De lo que no tengo duda es que los lectores mexicanos no lo ignorábamos.

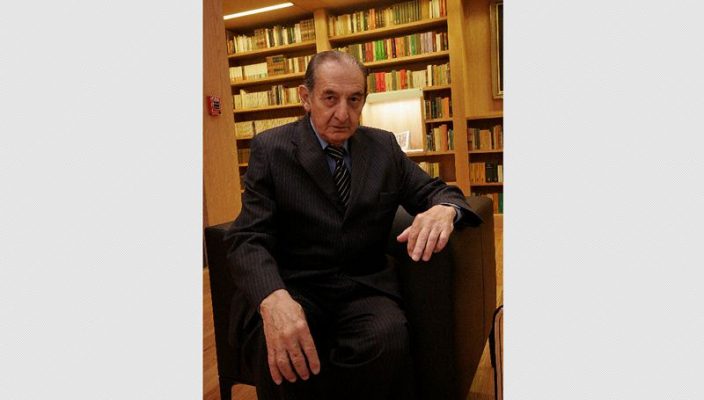

*Fotografía: Lizalde en una entrevista realizada en 2010./ Adrian Hernández, ARCHIVO EL UNIVERSAL.